Ein Sozialist in New York

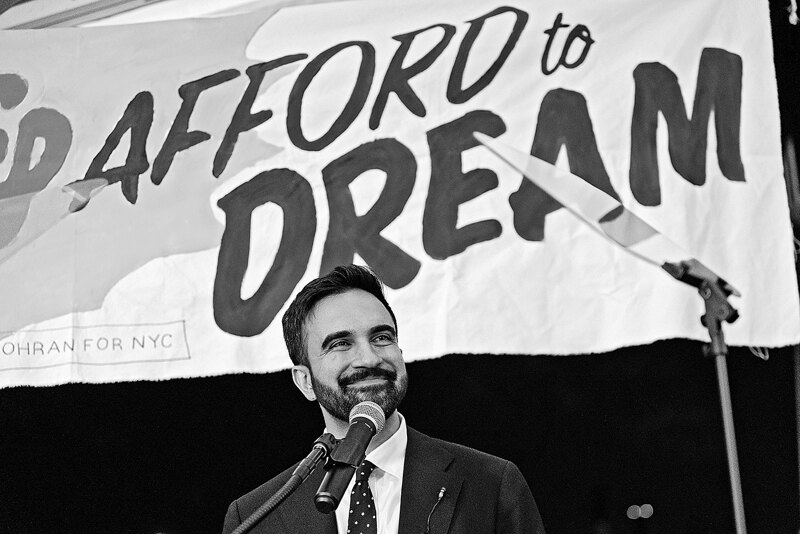

Der Bürgermeisterkandidat Mamdani muss sich nicht nur gegen die Republikaner zur Wehr setzen, sondern auch gegen das demokratische Establishment

von Alexander Zevin

Als im Jahr 1886 der systemkritische Ökonom Henry George für das Amt des New Yorker Bürgermeisters kandidierte, mutmaßte Friedrich Engels: „Wenn wir uns in Europa nicht beeilen, kommen uns die Amerikaner bald vor.“1 Seither hat kein Außenseiter je einen so gut organisierten Angriff auf die etablierte Ordnung der Weltmetropole unternommen wie Zohran Mamdani. Was allerdings auch zeigt, wie wenig Erfolg diejenigen hatten, die angesichts der beiden übermächtigen Parteien für eine sozialistische Option eintraten.

Mamdani führt seinen Wahlkampf, anders als seinerzeit Henry George, innerhalb der bestehenden Parteistrukturen. Wobei er übrigens anfangs gar nicht die Absicht hatte, gewählt zu werden; vielmehr wollte er nur einen anderen Kandidaten der Demokraten – Bradford S. Lander, Kämmerer und oberster Revisor von New York City – mehr nach links drücken.

Mamdani macht das obszöne Wohlstandsgefälle in der Stadt zum Thema, was ihn zu einem sehr untypischen Kandidaten macht. Der 1991 in Uganda geborene Sohn indischer Eltern – seine Mutter ist die Filmemacherin Mira Nair – kam als Siebenjähriger in die USA. Als sein Vater eine Professur für Postkoloniale Studien an der Columbia University antrat, wohnte die Familie an der Upper West Side. So wuchs der Junge inmitten einer gebildeten Diaspora auf, die ihn nachhaltig prägte.

Zum Studium ging Mamdani an das Bowdoin College in Maine, wo er eine Gruppe der Organisation „Students for Justice in Palestine“ gründete. Danach kehrte er nach New York zurück und wurde Berater für die Abwendung von Zwangsvollstreckungen. Als er 2020 ins Parlament des Staats New York gewählt wurde, nutzte er diese Funktion, um die Ortsvereine der Democratic Socialists of America (DSA) zu stärken.

2021 beteiligte er sich an einem Hungerstreik der Taxifahrer, die eine Verringerung ihrer Schuldenlast forderten. Außerdem engagierte er sich für Gesetzesinitiativen zur Förderung erneuerbarer Energien und öffentlicher Verkehrsmittel und zum Schutz vor rücksichtslosen Zwangsräumungen.

Am 24. Juni 2025 gewann Mamdani die Vorwahlen der Demokratischen Partei für das Bürgermeisteramt haushoch. Zu diesem Sieg verhalf ihm eine Heerschar von 50 000 Freiwilligen, die Unterschriften sammelten, Wählerinnen und Wähler registrieren ließen, Spenden einwarben und von Tür zu Tür gingen, um die Leute für die Beteiligung an der Wahl zu gewinnen.

Die Kampagne brauchte den Vergleich mit der von Bernie Sanders bei den Präsidentschaftsvorwahlen nicht zu scheuen. Und sie ging einher mit erfolgreichen Spots in den sozialen Medien, die einen stets freundlichen Kandidaten zeigten, der unentwegt zu Fuß, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im gelben Taxi in den fünf Stadtbezirken unterwegs ist.

Demgegenüber wirkte die Kampagne seines Rivalen Andrew Cuomo, der sich nach seiner schmachvollen Niederlage bei den Vorwahlen entschloss, am 4. November als unabhängiger Bürgermeisterkandidat anzutreten, vergleichsweise wie eine triste Pflichtübung.

Cuomos Kandidatur wurde in der Presse als „Comeback“ bezeichnet, wirkt aber eher wie eine Notlösung, zumal er in seinen elf Jahren als Gouverneur des Bundesstaats New York das Amt, das er jetzt anstrebt, systematisch zu schwächen bestrebt war. Er versuchte die Etatmittel für die Stadt New York zu beschränken, etwa durch Kürzung der Zuschüsse für Medicaid, die Krankenversicherung der Ärmsten, für staatliche Schulen, die öffentlichen Verkehrsbetriebe und kommunale Kitas.

Cuomos leidenschaftslose Wahlkampfauftritte in Gotteshäusern, bei Gewerkschaften und Veteranenverbänden ließen klar erkennen, wie herzlich egal ihm die schmutzige Wirklichkeit der Metropole ist, die er von seinem Amtssitz in Albany aus, 200 Kilometer von New York City entfernt, zu verwalten hatte.

Andrew Cuomo entstammt einer Politikerdynastie – auch sein Vater Mario war (von 1984 bis 1993) Gouverneur des Bundesstaats New York. Durch seine erste Ehe mit Mary Kerry Kennedy – einer Tochter des ermordeten Robert F. Kennedy – ist er mit einer zweiten mächtige Dynastie verbunden. Und 1997 verschaffte er sich die Protektion einer dritten Familie und wurde Bill Clintons jüngster Minister.

Mit dem Segen aller drei wurde Cuomo zu einer Symbolfigur der Demokraten – zu einer, die den Zynismus und die Niedertracht der Parteielite und ihrer Geldgeber verkörpert. Nach Schätzungen von Insidern hat etwa die Hälfte der Parteifunktionäre, die Cuomo heute unterstützen, vor vier Jahren noch seinen Kopf gefordert. Damals befasste sich die Justiz mit Klagen gegen ihn wegen sexueller Belästigung und mit dem Vorwurf, er habe die Zahl der Corona-Toten in Altersheimen bewusst untertrieben. Ungeachtet dessen hat Cuomo später 5 Millionen Dollar Vorschuss für ein Buch kassiert, in dem er sich für seinen Umgang mit der Pandemie feiert – verfasst wurde es zum größten Teil von seinen (staatlich bezahlten) Verwaltungsmitarbeitern.

Mit seinem politischen Gewicht ist er trotz seines zweifelhaften Rufs der Wunschkandidat der Wall Street: Cuomos Wahlkampfteam konnte die Rekordsumme von 25 Millionen Dollar einsammeln. Auf der langen Spenderliste stehen die Milliardäre Michael Bloomberg, William Ackman, Kenneth C. Griffin und Daniel S. Loeb, eine führende Figur der Israel-Lobby.

Zohran Mamdani, als Muslim, wurde wie kaum anders zu erwarten der Vorwurf des Antisemitismus gemacht. Vielerorts im Westen ist dies das bevorzugte Argument gegen die Regierungsfähigkeit von Linken, wenn sie es wagt, Gerechtigkeit für die Palästinenser zu fordern. Das Establishment der Demokraten hat voll auf diese Taktik gesetzt. Gerade in New York – einem Zentrum jüdischen Lebens, in der das Eintreten für die palästinensische Sache härter bestraft wird als in jedem anderen Staat – kann die Antisemitismus-Karte gegen einen praktizierenden Muslim ohne großes Risiko gespielt werden.

So hat Gouverneurin Kathy Hochul, die Nachfolgerin Cuomos nach dessen Rücktritt, eine offizielle Untersuchung zum angeblichen Antisemitismus an der City University angeordnet. Bürgermeister Eric Adams hatte schon am 1. Mai 2024 einen harten Polizeieinsatz gegen das propalästinensische Protestcamp an der Columbia University genehmigt. Später instruierte er die Kommunalbehörden, mit der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE zusammenzuarbeiten, was dazu führte, dass Mahmoud Khalil, einer der führenden Köpfe der Bewegung, am 8. März 2025 verhaftet wurde.

Bislang hat Mamdani alle Angriffe erfolgreich abgewehrt und ist sich in sämtlichen wichtigen Fragen treu geblieben. Dabei wandte er sich mit Beiträgen in The Forward und Interviews mit der auf Jiddisch erscheinenden Zeitung Der Blatt, aber auch in Synagogen wie B’nai Jeshurun – direkt an die jüdische Community, der er versprach, sie zu „schützen“, „zuzuhören“ und gegen Antisemitismus vorzugehen.

Auch die beharrlichen Fragen zum Thema Israel beantwortete Mamdani sehr offen: Er bekenne sich zum Existenzrecht Israels, das allerdings auch voraussetze, dass der Staat Israel die rechtliche Gleichstellung der gesamten Bevölkerung garantiere und sich an das Völkerrecht halte. Zugleich deutete er an, er würde dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) den Vollzug seines Haftbefehls gegen Benjamin Netanjahu gestatten, falls dieser sich auf New Yorker Boden begebe. Für die Politik der israelischen Regierung benutzt er konsequent Begriffe wie „Apartheid“ und „Genozid“.

Seine eindeutigen Aussagen haben den positiven Effekt, dass die Heuchelei derer, die ihn befragen, und das idiotische Mitläufertum seiner Gegner zutage tritt. Als die Bürgermeisterkandidaten bei einer Livediskussion gefragt wurden, welches Land sie im Falle eines Wahlerfolgs als Erstes besuchen würden, versicherten die meisten eilfertig, sie würden nach Tel Aviv fliegen. Mamdani dagegen erklärte, er werde in New York bleiben und sich konzentriert an die Arbeit machen.

Aber dass die Angriffe gegen den „Antisemiten“ nicht verfingen, liegt vor allem daran, dass hier die Wählerschaft der Demokraten konsultiert wurde. Und die hat mittlerweile – nach eigener Aussage – zu 70 Prozent „eine schlechte Meinung von Israel“.

Offenbar sind die Zeiten vorbei, als die New Yorker Demokraten bei der Vorwahl zur Präsidentschaftswahl stets für die Person stimmten, die sich am deutlichsten zur Unterstützung des Staates Israel bekannte, wie während der gesamten 1980er Jahre üblich. Aber auch im Jahr 2000 musste sich Hillary Clinton, als sie im Bundesstaat New York für einen Senatssitz kandidierte, lang und breit dafür entschuldigen, dass sie Jassir Arafats Frau irgendwann mit einer Umarmung begrüßt hatte.

25 Jahre später stimmte die Wählerschaft der Demokraten für einen Kandidaten, der konsequent für die Rechte der Palästinenser:innen eintritt. Gewählt wurde er auch von Jüdinnen und Juden, die deutlich machten, dass sie sich nicht durch schöne Worte verführen lassen. Zwar holte Cuomo im ersten Wahlgang 30 Prozent der jüdischen Stimmen und obsiegte in mehreren ihrer Hochburgen an der Upper East Side wie auch bei den überwiegend zionistisch oder ultrakonservativ orientierten chassidischen und orthodoxen Gemeinschaften, aber immerhin schaffte es Mamdani mit 20 Prozent auf Platz zwei in der jüdischen Wählerschaft.

Seit den Vorwahlen hat sich das zahlenmäßige Verhältnis umgekehrt: Im August sprachen sich 43 Prozent der jüdischen Wähler:innen für Mamdani und 26 Prozent für Cuomo aus. Diese Zahlen bilden auch einen Meinungswandel in Sachen Israel ab: Anfang Juli 2025 standen von der Wählerbasis der Demokraten nur noch 8 Prozent hinter dem israelischen Krieg in Gaza. Und erstmals seit 25 Jahren ergibt eine Umfrage, dass sich die Mehrheit der US-Bevölkerung (54 Prozent) gegen die Politik Israels ausspricht.2

Die Wirkung von Mamdanis Wahlkampf, der wegen seiner klaren ideologischen Ausrichtung und der Mobilisierung sehr vieler freiwilliger Helfer:innen neue Maßstäbe setzte, war schon lange vor der Abstimmung absehbar. In den zehn Tagen vor der Wahl gaben 400 000 Wähler:innen ihre Stimme vorzeitig ab – doppelt so viele wie 2021. Am Wahlabend war Mamdanis Vorsprung vor Cuomo mit fast 8 Prozentpunkten derart komfortabel, dass er sich schon um Mitternacht – noch vor der Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses – zum Wahlsieger erklären konnte.

Die Umfragen lagen offenkundig falsch, weil sie einen entscheidenden Faktor nicht einkalkuliert hatten: den Enthusiasmus der jungen Generation. Das Abstimmungsverhalten nach Altersgruppen war zum Mindesten ungewöhnlich: Am höchsten war die Beteiligung in den Altersgruppen der 25- bis 29-Jährigen, der 30- bis 34-Jährigen und der 35- bis 39-Jährigen (die 18- bis 24-Jährigen folgten mit knappem Abstand). In den Stadtteilen, in denen viele junge Menschen leben (oder zu überleben versuchen), siegte der sozialistische Kandidat mit stattlichen Stimmenzahlen: 43 Prozent in Bedford-Stuyvesant (Brooklyn), 52 Prozent in Astoria (Queens) und 66 Prozent in Bushwick (Brooklyn).

Seit der Abstimmung wird heiß diskutiert, wie das ethnische und sozioökonomische Profil von Mamdanis Unterstützerkreisen aussieht. Das Establishment behauptet, es handle sich um wohlsituierte Leute, Linksintellektuelle, die mit der Lebenswirklichkeit der – Schwarzen oder zu ethnischen Minderheiten zählenden – Ärmsten nicht in Berührung kommen.

Tatsächlich konnte Mamdani die ältere Schwarze Wählerschaft in Canarsie nicht überzeugen, während er gehobene Wohnviertel in Brooklyn, etwa in Fort Greene oder Clinton Hill, für sich erobern konnte, wo vorwiegend Akademiker:innen und die Mittel- bis Oberschicht leben. Für seinen Erfolg bei der jungen Generation spielten ethnische Unterschiede dagegen keine Rolle.

Noch beachtlicher als sein Abschneiden bei den Weißen Wählern ist der Zuspruch seitens der Minderheiten. Er konnte sowohl die südasiatischen Wähler in Jamaica (Queens) und Kensington (Brooklyn) als auch die chinesische Bevölkerung von Flushing (Queens) und Lower Manhattan für sein Programm gewinnen, und auch im mehrheitlich hispanoamerikanischen Washington Heights (Manhattan) holte er die meisten Stimmen.

Diese Stadtteile – wie andere, in denen Mamdani vorn lag – repräsentieren das New York der Leute, die die Dienstleistungen der Metropole am Laufen halten, Köche, Kellnerinnen, Bauarbeiter, Hotel- und Flughafenangestellten, darunter viele Immigrant:innen mit ihren Kindern. Der öffentliche Nahverkehr, auf den diese Menschen angewiesen sind, und das Thema Mieten waren für die Wahlentscheidung offenbar ausschlaggebend.

Mamdani war in Stadtbezirken erfolgreich, in denen ein Großteil der Bevölkerung zur Miete wohnt und ein Drittel der Bewohner:innen 50 Prozent des Einkommens für Wohnraum ausgeben muss. Seine ideologische Position, die für öffentliche Daseinsvorsorge eintritt, und seine Kampfansage an die hohen Lebenshaltungskosten kommt auch in Weißen Stadtvierteln und in den ethnischen Enklaven gut an.

Konfrontation mit der mächtigen Immobilienbranche

Die Machtzirkel der USA haben den sozialistischen Kandidaten inzwischen fest im Blick. Ihre in New York konzentrierte Finanz- und Medienmacht ist bereits in Stellung gebracht. Allein in der Woche, in der das Abstimmungsergebnis bestätigt wurde, erschienen im Wall Street Journal zwei Mamdani-feindliche Meinungsartikel. Weitere Angriffe – munitioniert mit muslimfeindlicher Rhetorik nach Art der Bush-Jahre (2001–2009) und mit dem Beigeschmack der McCarthy-Ära und Antisemitismusvorwürfen – werden nicht auf sich warten lassen.

Die demokratische Senatorin Kirsten Gillibrand, die der Tabakindustrie nahesteht, gab den Auftakt mit der Erklärung, dass sie Mamdani nicht unterstützen könne, weil dieser dem „weltweiten Dschihad“ das Wort rede. Mittlerweile hat sie sich für diese Äußerung entschuldigt. Der republikanische Ex-Bürgermeister Rudolph Giuliani griff von einer anderen Seite aus an und bezeichnete Mamdani als „Kreuzung eines islamischen Extremisten mit einem Kommunisten“; wenn er die ICE-Beamten nicht in die Stadt lasse, müsse man ihn sofort verhaften.

Mamdanis Kandidatur wird also – anders als in solchen Fällen üblich – von keinem der hohen Tiere der Demokratischen Partei in New York unterstützt, weder von den beiden Senatoren noch von Gouverneurin Kathy Hochul, und auch nicht vom Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, dem Abgeordneten für Queens und Brooklyn, Hakeem Jeffries.

Der amtierende Bürgermeister Eric Adams kämpfte bis zum 28. September um sein politisches Überleben, trotz der Ermittlungen gegen ihn wegen Korruption und illegaler Wahlkampffinanzierung, die nur durch einen Deal mit seinem Freund Donald Trump eingestellt wurden. Er wollte als unabhängiger Kandidat antreten, bis er Ende September dann doch ausstieg.

In der Partei heißt es, Adams’ Rückzug ziele schlicht darauf ab, Stimmen gegen Mamdani zu vereinigen. Die Strategen hoffen, dass Cuomo genügend gemäßigte Demokrat:innen und Unabhängige zurückgewinnen kann, um Mamdanis motivierte Basis zu überwinden.

Auch Präsident Trump hatte sich nachdrücklich für das Ausscheiden sowohl von Eric Adams als auch von Curtis Sliwa, dem republikanischen Kandidaten, ausgesprochen – und ersatzweise interessante Botschafter- oder Regierungsposten vorgeschlagen. Sliwa behauptet, ihm sei von Privatleuten Geld für seinen Rückzug angeboten worden.3 Interessanterweise brüstete sich Cuomo bei einem Treffen mit Spender:innen im August mit seinem freundschaftlichen Verhältnis zu Trump.4

Zohran Mamdani setzt inzwischen mit seinen grundsätzlichen Forderungen den Wahlkampf fort, als da sind: ein schnelles und kostenloses Busnetz; Einfrieren der Mieten in bestimmten Krisenbezirken; ein Pilotprogramm mit fünf staatlichen Supermärkten, um gegen die ungerechtfertigt hohen Preise und die gewerkschaftsfeindliche Haltung der großen Ketten anzugehen; kostenlose Kinderbetreuung für alle. Zur Finanzierung der wichtigsten Maßnahmen fordert er eine Reichensteuer von 2 Prozent (für Jahreseinkommen ab 1 Million Dollar).

Um sein Versprechen, den „öffentlichen Sektor zum entscheidenden Akteur zu machen“, einhalten zu können und in zehn Jahren 200 000 günstige Mietwohnungen zu bauen, will er sich zunächst damit begnügen, das vorhandene Instrumentarium voll auszureizen, etwa bei der Festlegung von Bebauungszonen, bei der Vergabe von Baulizenzen, bei Förderungen und finanziellen Anreizen sowie bei den Bauvorschriften für stadteigene Grundstücke.

Dieses Programm stellt alles in allem eine recht zaghafte Version von Sozialismus dar – wie sie dem gegenwärtigen Zeitgeist entspricht. Da sich Mamdani entschieden hat, unter der Flagge der Demokraten statt gegen sie anzutreten, muss er sich mit der Partei in ihrer vorhanden Form arrangieren.

Für diese relativ gemäßigte Haltung gibt es vornehmlich zwei Gründe. Der erste ist strategischer Natur: Der sozialistische Kandidat ist bemüht, jede direkte Konfrontation mit New Yorks mächtigster und am besten organisierter Interessengruppe des Kapitals – also der Immobilienbranche – möglichst lange hinauszuzögern.

Der zweite Grund hat mit der Stellung von New York City innerhalb des Bundesstaats New York zu tun. Für die Umsetzung seines Programms wird Mamdani weitgehend auf den guten Willen der Regierung in Albany angewiesen sein. Der Staat New York ist mit seinem Haushaltsvolumen von 115 Milliarden Dollar zwar reicher als die meisten anderen US-Bundesstaaten, sodass Mamdani einige ins Auge gefasste Maßnahmen durch entsprechende Haushaltsbeschlüsse wird finanzieren können. Allerdings ist New York unter allen US-Metropolen auch diejenige, die finanziell am stärksten von der übergeordneten Regierung des Bundesstaats reglementiert wird.

Das bedeutet, dass Bürgermeister und Stadtrat nur über einen kleinen Teil der Steuereinnahmen selbst bestimmen können. Die Grundsteuer, die rund ein Drittel der New Yorker Haushaltsmittel ausmacht, kann nur nach einer Formel erhöht werden, die in Albany festgelegt wird. Die Gouverneurin hat sich bereits gegen die Maßnahmen ausgesprochen, die Mamdani als Finanzierungsgrundlage vorschweben: die Einführung der Sondersteuer für Einkommensmillionäre und die Anhebung der Körperschaftsteuer, wobei beide maßvoll ausfallen sollen.

Die Begründung der Gouverneurin lautet: New York könne es sich nicht leisten, immer mehr Reiche nach Palm Beach abwandern zu lassen (wo sich auch Trumps Anwesen Mar-a-Lago befindet). Mit anderen Worten: Auf keinen Fall darf man den Mechanismus antasten, der am besten geeignet ist, die „Hauptstadt des Kapitals“ gegen die sozialen Forderungen ihrer mehrheitlichen Bevölkerung abzuschirmen. Die in den Glastürmen der Wall Street residierenden Finanzgiganten haben deren Aufsässigkeit schon immer gefürchtet.

Die Regierung in Albany rechtfertigt ihre Eingriffe ins Budget der Metropole mit der pauschalen Behauptung, diese sei ein Fass ohne Boden und bewege sich wegen des ständigen Drängens auf weitere Sozialleistungen und öffentliche Einrichtungen finanziell permanent am Rand des Abgrunds. Das Hauptziel ist dabei wohl, dass sich nicht jene Entwicklung der 1950er Jahre wiederholt, die der Historiker Joshua B. Freeman als „New York exceptionalism“ beschrieben hat: die Herausbildung eines „sozialdemokratischen Gemeinwesens“, in dem „es sich besser lebte als irgendwo sonst in den USA“.5

Da Mamdani von den Demokraten und deren Geldgebern nur schwer zu stoppen ist, wäre für sie abwarten vielleicht das einfachere Rezept: Sie könnten ihm den Wahlsieg überlassen und anschließend mit Hilfe der Gouverneurin und des Parlaments in Albany die Umsetzung seiner Maßnahmen blockieren. Das hätte für sie den weiteren Vorteil, dass Mamdanis Wählerschaft von ihrem Idol enttäuscht und das ganze kommunale Sozialismusprojekt diskreditiert wäre.

Das sind die Herausforderungen bei der Wahl am 4. November in New York City, unabhängig davon, was ein Sieg Mamdanis für die USA insgesamt bedeuten könnte. Es wird sicher nicht lange dauern, bis er eine Antwort hat. Mit Unterstützung der sozialistischen Demokraten könnte er sich zunächst bemühen, das Verhältnis zu Albany zum politischen Thema zu machen, mit dem Ziel, die Obstruktionspraktiken der letzten 50 Jahre zu beenden.

Die nächsten Schritte wären die Erarbeitung einer neuen Stadtverfassung und die Einberufung eines Konvents, der bevollmächtigt ist, die Verfassung des Bundesstaats zu ändern. Es wäre die natürliche, aber auch notwendige Ergänzung zu dem großen urbanen Projekt, das Zohran Mamdani vorschwebt – und auf das New York schon so lange warten musste.

Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld

Alexander Zevin ist Historiker und lehrt an der City University of New York.