Am 28. Oktober 2021 ist die langjährige Projektleiterin der deutschen Ausgabe von Le Monde diplomatique in Berlin gestorben. Wir erinnern uns an eine wunderbare Kollegin, Chefin und Freundin

Wenn ich mich an unsere Kollegin Barbara Bauer erinnere, dann denke ich an ihre Augen. Sie waren hell und verschmitzt, genau wie Barbaras Geist hell und verschmitzt war. Wenn sie in unseren Redaktionsrunden über ein Thema sprach, das ihr am Herzen lag, oder über einen Text, der sie nicht überzeugte, dann blitzten ihre Augen. Sie sagten: Ich bin voll und ganz und mit Begeisterung bei der Sache, und dies ist meine Meinung. Barbara hörte stets aufmerksam zu, wenn andere etwas zu sagen hatten, und dann waren ihre Augen bald groß und begeistert, bald prüfend zusammengekniffen. In ihrem Blick lag intellektuelle Schärfe, gepaart mit zwinkernder Ironie – eine Mischung, der man sich unmöglich entziehen konnte. Barbara war ein unglaublich herzlicher Mensch, frei von jedwedem Dünkel, anderen gegenüber aufrichtig und fair. Wir werden sie sehr vermissen. Jakob Farah

Fakten und Worte

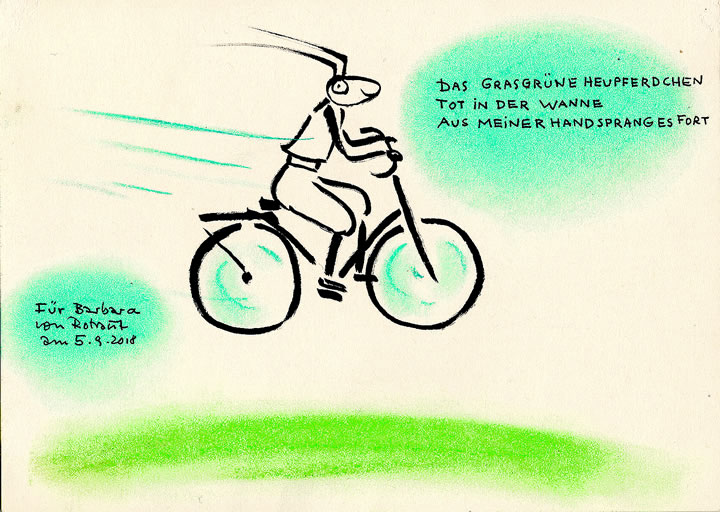

Barbara Bauer, geborene Schulz, Tochter eines in der Forschung tätigen Physikers, interessierte sich für Fakten und war Romanistin ihrer Ausbildung nach, also mit dem Handwerk der Philologie vertraut, mit Worten wie Sätzen ihr bewusstes Leben lang befasst. Noch die Wahrnehmung der politischen Gegenwarten war geprägt von ihrem Sinn für Formfragen und der Bedeutung, die Barbara ihnen zumaß. Da sie sich wie jede gute Redakteurin mit der Abklärung von Sachverhalten und der Formfindung beschäftigte, teilte sie mit ihrer langjährigen Freundin Rotraut Susanne Berner eine, bei Barbara in der Regel eher verstohlen gepflegte, Passion für die Poesie, zumal die zeitgenössische Lyrik. Ihre bevorzugte Ferienlektüre waren Lyrik-Anthologien, aus denen sie mir die für sie bedeutsamen Fundstücke gerne vorlas.Während ihrer Arbeit für den Verlag Luchterhand, der das Werk des österreichischen Dichters publiziert hat, stellte sich ein Kontakt zu Ernst Jandl her. Ihn betreute Barbara auf seinen gelegentlichen Lesereisen durch Deutschland – Unternehmungen, während derer sie ihr Organisationsgeschick unter Beweis stellen musste, weil Jandl ein nervöser Reisender war. So haben die beiden viele Stunden auf Bahnsteigen miteinander verbracht, weil Jandl die Züge nicht verpassen wollte. Er bestand darauf, möglichst frühzeitig vom Hotel abgeholt zu werden, um etwaig auftretenden Komplikationen begegnen zu können. Diese Art, unterwegs zu sein, bezeichnete Barbara fortan als „jandeln“. Wir kannten einige Leute, die jandelten, und zu Barbaras gelegentlich etwas befremdetem Amüsement gehörte auch ich, ihr Ehemann, dazu.Als nach ihrer Krebsdiagnose feststand, dass Barbaras Tage auf Erden rasch gezählt sein könnten, begann Rotraut damit, ihr lyrische Kassiber in ein Dasein zu schicken, das ausgesprochen fragil geworden war. Eines dieser Blätter gibt das oben abgedruckte Faksimile wieder. Die noch aus den formativen Jahren der taz, von Klaus Wagenbach stammende Forderung, die Zeitung solle jeden Tag ein Gedicht abdrucken, fand sofort Barbaras Zustimmung. Martin Bauer

Barbara liebte es, Texte besser zu machen. Sie nannte das waschen, bürsten, kämmen. Sehr gute Texte kamen leicht gekämmt zurück, weniger gute mussten erst durch die Waschanlage. Sie war überzeugt davon, dass auch Zeitungsartikel interessante, anschauliche, flüssig lesbare – kurz: sinnliche Stücke sein konnten. Soziologisch-akademischer Jargon („völlige Abwesenheit arbeitsrechtlicher Sicherheiten“) war ihr ein Graus, verfilzte Nominalketten und Passivkonstruktionen versuchte sie immer zu entwirren. Ihr kritischer Blick wurde mit den Jahren keineswegs milder. Wenn ein Autor das nicht hinbekam, konnte sie ihm auch schon mal mitteilen, dass „das keinen Zweck hat“. Noch im Frühjahr hatte Barbara Freude daran, Texte für den neuen Atlas durchzusehen. Um leichter lesen zu können, stellte sie die Schriftgröße auf 18 – und begann mit dem Kämmen. Sie fand immer was. Stefan Mahlke

Es war im Mai 2004 in Paris. Die französische Ausgabe von Le Monde diplomatique feierte ihren 50. Geburtstag auf dem Dach des Institut du monde arabe mit Blick auf die Seine, und wir waren zu dritt aus Berlin angereist: Barbara Bauer, Marie Luise Knott, die damalige Projektleiterin von LMd, und ich. Zwischendurch musste Barbara unbedingt noch etwas erledigen und nahm uns im strömenden Regen mit zum Boulevard Saint Germain No. 34. Die Parfümerie, damals noch einzigartig auf der Welt, sah aus wie eine Apotheke aus dem 19. Jahrhundert. Barbara wusste genau, was sie wollte, und beobachtete amüsiert, wie wir jeden Duft testeten. Als ich an das Feigenwasser geriet, wusste ich noch nicht, dass ich das Eau de Toilette meines Lebens gefunden hatte, dessen Duft mich immer an Barbara erinnern würde. Dorothee D’Aprile

Sie hatte einen ausgeprägten Sinn für Ironie. Oft amüsierten wir uns über Autoren (ausschließlich Männer), die glaubten explizieren zu müssen, welche ernsthafte Absicht hinter ihrer ironischen Pointe steckt. Barbara schätzte Ironie, die sich selber trägt. Sie tolerierte sogar Flapsigkeiten am Rande des guten Geschmacks. Aber in einem Punkt verstand sie keinen Spaß: wenn ich ironisch von „meiner Chefin“ sprach. Das ließ sie nicht durch, da konnte sie richtig kiebig werden, ganz gegen ihre freundliche Art. Wie kommst du darauf, wollte sie wissen. Und sie hatte recht: Diese Ironie war hohl, hatte keinen realen Kern. Chefin zu spielen oder gar zu sein war Barbaras Sache nicht. Ich habe in meinem beruflichen Leben keine Autorität erlebt, die gelassenes Selbstbewusstsein derart selbstverständlich mit Kollegialität in Einklang gebracht hätte. Auch Barbara war „meinungsstark“, wie man heute sagt, und sie scheute keine Kontroversen. Aber die wurden mit Argumenten ausgetragen und in aller Freundschaft. Diese Freundschaft hat sie uns hinterlassen. Allein das macht sie uns unvergesslich. Niels Kadritzke

Zu ihrem 50. Geburtstag wünschte sich Barbara ein Erlebnis. Wir hatten zwar eine gewisse Erfahrung mit gemeinsamen Erlebnissen – schon die allmonatlichen Titelsitzungen in der Redaktion waren manchmal welche, dazu die jährlichen internationalen Treffen des Monde-diplomatique-Netzes – aber zu diesem Anlass sollte es etwas Besonderes sein. Also machten wir einen Betriebsausflug, dergleichen war noch nie dagewesen. Der Höhepunkt dieses sehr besonderen Tages war der Moment, als Barbara auf dem voll besetzten Deck des Haveldampfers aufstand und uns zu einem Spiel animierte, bei dem man auf Stichworte hin andauernd aufstehen und sich hinsetzen musste. Ich weiß die Regeln nicht mehr. Ich weiß noch, dass wir viel lachten. Es war ein glücklicher Tag. Die selbstverständliche Leichtigkeit und Wärme, die Barbara um sich herum entstehen lassen konnte, waren ihr Geschenk an uns zu ihrem Geburtstag. Ich habe ihr Lachen noch im Ohr. Katharina Döbler

Die druckfrische Monatsausgabe unterm Arm, fing mich Barbara im Mai 2018 am Eingang des taz-Cafés ab. Ich war zum Bewerbungsgespräch eingeladen, und noch bevor wir durch die Tür waren, hatte Barbara das Eis gebrochen und mir den größten Teil meiner Nervosität genommen – denn sie war auf diese besondere Art aufmerksam und zugewandt, dass man sich sofort gesehen fühlt. Bei Spargel und Sauce Hollandaise erzählten sie und Dorothee aus dem Redaktionsalltag. Der Spargel wurde kalt, und ich wusste, ich will Teil dessen werden. In den ersten Wochen nahm mich Barbara unter ihre Fittiche, ging einzelne Formulierungen mit mir durch, fragte: „Was hältst du von diesem Text?“ Barbara war sehr präzise, mochte sie einen Text, war sie euphorisch, hielt sie nichts von einem Text, war sie klar und scharf in ihrem Urteil. Ich konnte es kaum fassen, als sie nur wenige Wochen später der Krebs wieder einholte. Ich hätte gern noch so viel mehr von Barbara gelernt. Anna Lerch

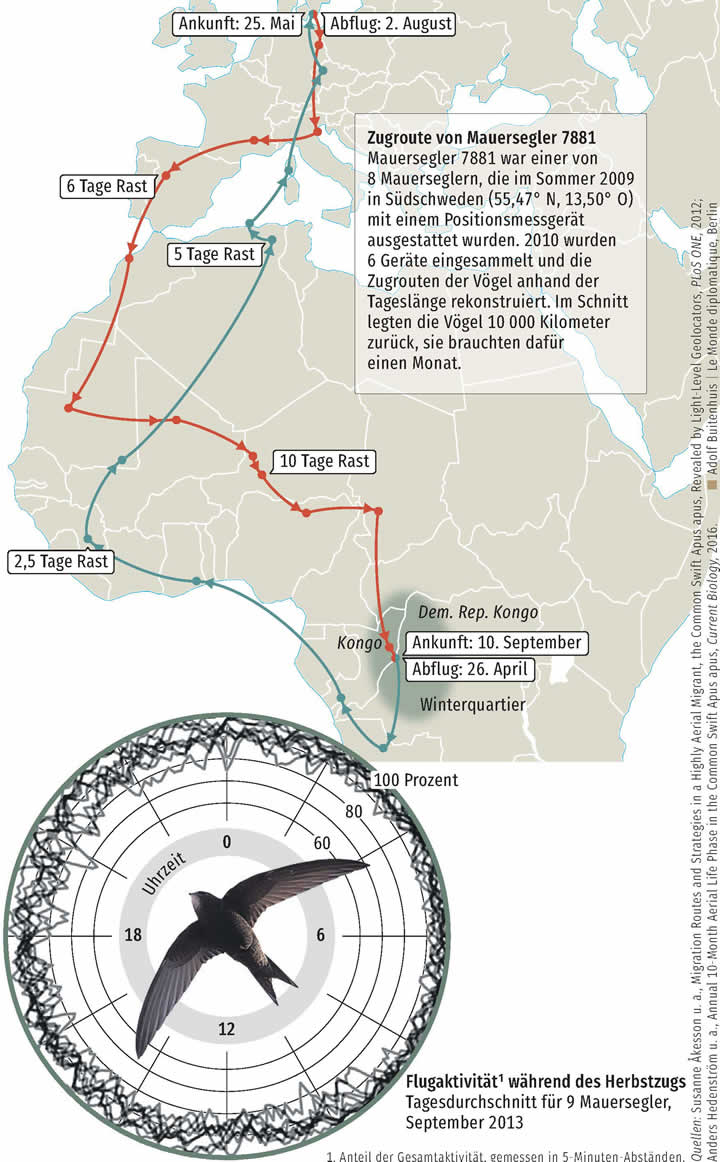

Ende Oktober ist es über meinem Hof an der Oder manchmal laut, wenn die Graugänse auf ihrem Weg in den Süden schnatternd vorbeiziehen. Barbara hat sie in ihrer Dachgeschosswohnung auch gehört. Lärmende Zugvögel in dem herbstlichen Nachthimmel über Berlin – sie erfreute sich an der überraschenden Beobachtung. Unter dem Hausdach nisteten im Sommer Mauersegler. Auch Zugvögel und Spätankömmlinge. Wenn sie Ende April wieder da sind, ist endgültig Frühling. Barbara konnte zuhören, wie sie unter den Dachziegeln einzogen und herumscharrten, ihr gefiel die Dachdoppelnutzung. Die menschliche Arroganz anderen Lebewesen gegenüber war ihr fremd, wurde ihr immer unverständlicher. Beim Nachdenken über unseren nächsten Atlas der Globalisierung – da war sie schon länger krank – plädierte sie für das Thema Tierrechte: Dort seien die Positionen oft ideologisch und die Meinungen festgefahren. Deswegen wäre ein unvoreingenommener und gut geschriebener Text umso wichtiger. Adolf Buitenhuis

Freundschaft und Arbeit

Es gab viele grundsätzliche Fragen, die Barbara umtrieben. Eine davon lautete, ob die Vögel in der Stadt die Differenz zwischen Sonn- und Alltag wahrnehmen. Auf eine abschließende Antwort haben wir uns nie einigen können. Zwischen Alltag und Außeralltäglichkeit zu unterscheiden, war für Barbaras Existenz so wichtig, weil ihre Art der Lebensführung vorsah, den Alltag durch Arbeit zu heiligen, und die Bereitschaft, sich von den anstehenden Aufgaben ganz in Anspruch nehmen zu lassen. Die Außeralltäglichkeit hingegen heiligte Barbara durch die Pflege ihrer Freundschaften. Sie waren ihr lebens-, ja überlebenswichtig. Besonders wertvoll waren die Freundinnen und Freunde, mit denen sie in einer Weise kooperieren konnte, die den – sei es auch nur augenblicklichen und flüchtigen – Übergang in die Außeralltäglichkeit gestattete. Mit anderen in Freundschaft zusammenzuarbeiten, das war Barbaras Vorstellung vom guten Leben. Dass dieses Ideal mit „den Leuten von LMd“ täglich Wirklichkeit wurde, war ein, wenn nicht das große Glück ihres Lebens. Martin Bauer

Adieu, Barbara, ma chère

„Leg etwas in das Licht und schau, was das Licht mit dem Etwas macht.“ Barbara hatte diesen Vers von Robert Gernhardt für eine Blumensamen-Karte zum Neujahr 2021 ausgesucht. Ich wollte die Karte nicht, wie es in der Anleitung stand, wässern, in einen Topf legen und mit Erde bedecken, weil ich ihre Grüße – „ich hoffe, dass wir uns bald leibhaftig wiedersehen“ – aufheben wollte. Und so blieb die Karte auf meinem Schreibtisch im neuen taz-Haus stehen: Leg etwas in das Licht und schau.

In das neue Haus in der Friedrichstraße konnte Barbara im November 2018 schon nicht mehr miteinziehen. Ich erinnere mich noch, wie wir im Herbst 2016 zur Grundsteinlegung von der Charlottenstraße aus rübergelaufen sind, wo die Redaktion von Le Monde diplomatique (LMd) mit einigen anderen Abteilungen der taz seit 2007 untergebracht war. Es war ein warmer Septembertag, Kalle Ruch hielt eine Rede, Christian Ströbele, einer der Väter der taz, sprach, die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher sowie der Architekt Piet Eckert. Und Barbaras Augen funkelten. Leg etwas in das Licht und schau.

Mit diesem Blick kam sie auch in die Redaktion, erst mit flinken kleinen Schritten, die man schon von Weitem erkannte, um dann zur allgemeinen Begrüßung mitten im Raum leise lächelnd stehen zu bleiben. Oft hatte sie da schon einen Abstecher in die LPG am Mehringdamm gemacht und uns etwas mitgebracht, Topaz-Äpfel, Tüten voller Blaubeeren, die sie besonders liebte, Erdbeeren oder köstliche Birnen.

Die Umsorgerin, wie sie sich manchmal selbst nannte, wurde als Älteste von vier Geschwistern am 22. Juni 1958 in Karlsruhe geboren. In Berlin studierte sie unter anderem Romanistik und Theaterwissenschaften, besetzte Häuser und war bis zu dessen Auflösung 1993 Kollektivistin des Rotbuch-Verlags. Zwischendurch arbeitete sie in München, bei Luchterhand, und in Frankfurt, am Lehrstuhl von Axel Honneth.

Überall knüpfte Barbara, auf eine besondere Weise freundschaftsbegabt, Kontakte, die ein Leben lang hielten. Anfang 2000 holte sie Marie Luise Knott, die erste Leiterin der deutschen Ausgabe seit 1995, als Redakteurin zu Le Monde diplomatique. Als ich 2003 zum LMd-Team stieß, kam sie gerade aus Paris von einer Georges-Simenon-Tagung mit Claude Chabrol. Ich war zutiefst beeindruckt. In ihrem zweiten Job redigierte Barbara nämlich die alten Übersetzungen der Maigret-Krimis. Und auch das ziemlich erfolgreich. Kurz nachdem Barbara 2006 die Projektleitung übernommen hatte, reiste sie mit ihrem Mann Martin nach New York und kam mit einem Mottobleistift zurück, den sie mir auf den Schreibtisch legte: „Smart Women Get to the Point.“ Ich habe ihn bis heute nicht angespitzt. Barbara war nicht nur meine Chefin, sie war auch meine beste Arbeitsfreundin und in vielem mein Vorbild.

Ihre Freude am Redigieren der Zeitung, der Editionen und Atlanten – acht Atlanten der Globalisierung sind unter ihrer Leitung erschienen, auf deren sensationellen Erfolg sie zu Recht stolz war – hatte etwas ungeheuer Ansteckendes. Fast bis zuletzt wirkte Barbara an unserem kleinen LMd-Projekt mit, las die Protokolle, studierte die Abostatistiken, kommentierte die Comics, die uns Karoline Bofinger immer vorab schickt, und redigierte Texte sowie Infografiken. Auch wenn sie in den letzten drei Jahren nicht mehr den Redaktionsalltag mit uns teilen konnte und ich ihren Rat gelegentlich vermisste, blieb sie uns stets verbunden.

Dorothee D’Aprile

Zeitungsseite in der taz [PDF]

Zeitungsseite in der LMd [PDF]