Die Wut der Maori

Neuseelands konservative Regierung missachtet die historischen Rechte der indigenen Bevölkerung

von Cédric Gouverneur

Helmut Modlik ist vermutlich der einzige Neuseeländer mit diesem Vornamen: „Mein Vater war Deutscher, meine Mutter Maori“, erklärt der Mann mit dem rasierten Schädel und der Statur eines Rugbyspielers. Heute ist er ein Rangatira (Anführer) des Iwi (Stammes) Ngati Toa, dessen Lebensmittelpunkt in Porirua liegt, am Stadtrand von Wellington.

Mit ungefähr 9500 Mitgliedern ist Helmuts Iwi zwar vergleichsweise klein – andere hätten bis zu 200 000 Mitglieder –, doch dafür sei er einer der einflussreichsten. Was laut Modlik vor allem daran liegt, dass sie in der Nähe der Hauptstadt Wellington leben. Anders als viele Maori, die nach 1945 vom Land in die Stadt zogen, „sind nicht wir in die Stadt gekommen, sondern die Stadt zu uns“, sagt er. In den 1950er Jahren lebten noch 80 Prozent der Maori auf dem Land, in den 1970er Jahren kehrte sich das Verhältnis um; nun lebten 80 Prozent von ihnen in der Stadt.1

Wie viele Maori kennt Modlik seine Whakapapa (Genealogie) in- und auswendig. So kamen seine Vorfahren einst aus Polynesien mit einem Tainui-Waka (Kanu) nach Neuseeland. Sie ließen sich an der Westküste bei Kawhia auf der Nordinsel nieder. Doch um das Jahr 1820 flohen sie vor den Stammeskämpfen, die durch den demografischen Druck ausgelöst worden seien, erklärt er. Die Situation eskalierte vollends, als sich die Maori bei den Pakeha mit Musketen einzudecken begannen. Pakeha ist ein Maori-Wort für Neuseeländer europäischer Herkunft, die sich im 18. Jahrhundert auf den Inseln niedergelassen hatten.

Die Ngati Toa fanden eine neue Heimat an beiden Ufern der Cookstraße, die die Nordinsel von der Südinsel trennt. Ihr neues Gebiet gewannen sie durch Verhandlungen und Kämpfe. „In unserer Kultur ist die Vergangenheit immer gegenwärtig und der Respekt vor dem gegebenen Wort sehr wichtig“, erklärt Modlik.

Damit spielt er auf den Vertrag von Waitangi an, den Gründungsakt der neuseeländischen Nation unter der britischen Krone, der 1840 zwischen 512 Vertreter:innen verschiedener Stämme und Clans und den Briten geschlossen wurde. „Unsere Stammesführerin war die einzige, die zweimal unterschrieben hat, weil die Ngati Toa auf beiden Inseln lebten. Aber die Engländer haben ihr Versprechen nicht gehalten.“

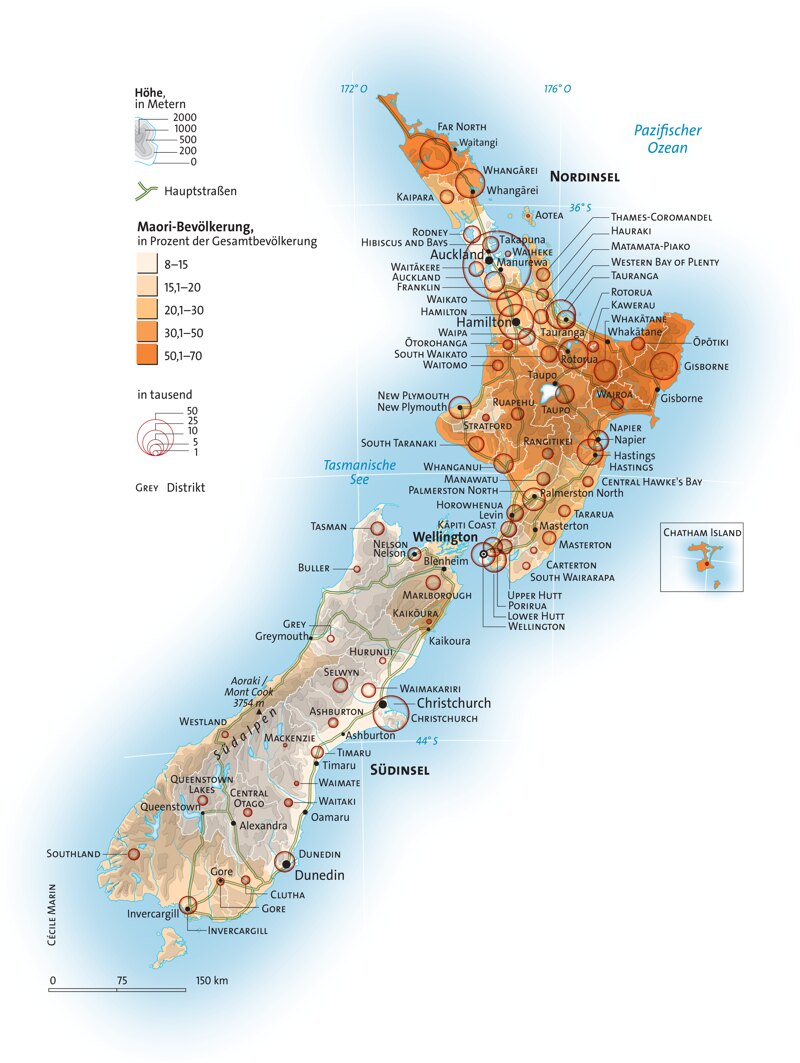

Waitangi liegt an der Bay of Islands, vier Autostunden nördlich von Auckland (siehe Karte). In einem riesigen Zelt vor dem Haus von James Busby, den die britische Monarchie 1833 als ihren offiziellen Repräsentanten nach Neuseeland entsendet hatte, wurde am 6. Februar 1840 der Vertrag von Waitangi (auf Maori Te Tiriti o Waitangi) unterzeichnet. Heute steht hier ein Museum und eine Marae, eine Zeremonienhalle mit Holzskulpturen, die das Leben der Vorfahren darstellen. Am Strand liegt unter einem Dach ein 35 Meter langes geschnitztes Waka. Jedes Jahr am 6. Februar wird das Boot mit Platz für 100 Ruderer bei der Gedenkfeier zum Gründungsakt der neuseeländischen Nation zu Wasser gelassen; im Beisein des Premierministers und der Stammesführer.

Die Maori begrüßten damals zwar die Geschäfte mit den Weißen, aber ihnen missfiel deren grobschlächtiges Benehmen. Besonders verrufen war der Hafen von Russel, genannt „Höllenloch des Pazifik“. Hier herrschten Gewalt und Prostitution. Die Anführer der Maori verlangten, dass der britische Vertreter seine Landsleute zur Räson brachte. Sie vertrauten James Busby, der 1835 mit über 30 Maoriführern aus dem Norden den ersten schriftlichen Vertrag abgeschlossen hatte, der ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone besiegeln sollte.

Die Europäer begegneten den Maori allerdings mit fragwürdigem Respekt. „Sie betrachteten die Maori als edle Wilde“, sagt Georgina Tuari Stewart, Professorin für Maori-Philosophie an der Auckland University of Technology. Sie ist eine von wenigen Akademiker:innen, die Maori beherrschen. Am Kinn trägt sie eine traditionelle Tätowierung. „Das Land wurde 1840 auf der Grundlage einer vorgeblich gleichberechtigten biethnischen Beziehung gegründet. Aber es gab immer eine Hierarchie. Ich würde diese Verbindung als stürmische Ehe beschreiben.“ Eine Ehe, deren Vertrag indes auf unterschiedliche Weise interpretiert wird.

Im ersten Artikel des Waitangi-Vertrags traten die Maori-Anführer ihre Kawanatanga an die britische Monarchie ab. Kawanatanga bedeutet so viel wie „Regierungsmacht“. In der englischen Version wurde es mit sovereignty (Staatshoheit) übersetzt. „Es ist Unsinn, sich vorzustellen, dass ein Volk, das seit Jahrhunderten hier lebte, seine Souveränität an die ferne Königin einer Handvoll Ausländer abgetreten hätte“, sagt Modlik. 1877 erklärte der Oberste Richter der Kolonie, Sir James Pendergast, den Vertrag dann allerdings für „null und nichtig“, weil er „zwischen einer zivilisierten Nation“ und einer Bande „primitiver Barbaren“ unterzeichnet worden sei.

„Wir waren keine ‚primitiven Barbaren‘!“, empört sich Modlik. „Wir hatten unsere Gesetze und unsere Institutionen. Mit dem Vertrag haben die Stammesführer der Krone lediglich das Recht übertragen, über die Engländer auf der Insel zu bestimmen. Im Klartext: Jeder herrscht über seine Leute!“ „Wir haben den Briten nur erlaubt, sich als Nachbarn und Gäste niederzulassen“, bestätigt Margaret Mutu, Professorin für Maori-Studien an der University of Auckland und eine Rangatira der Ngati Kahu. „Doch dann haben die Briten mit der kolonialen Eroberung begonnen.“

„1843 haben die Brüder Wakefield in Nelson eine Siedlung gebaut“, erzählt Modlik. „Sie hatten Land von einem Stammesführer der Ngati Toa gekauft, der gar nicht das Recht dazu hatte, es zu verkaufen, weil es bei den Maori nur kollektives Eigentum gibt. Die Wakefields haben 50 bewaffnete Männer angeheuert, um es zu besetzen, aber mein Stamm hat sie umgebracht, nachdem ein Engländer die Frau eines Stammesführers getötet hatte“, erzählt Modlik so lebhaft, als wäre er selbst dabei gewesen. Für viele Pakeha seien das vielleicht alte Geschichten, vermutet Tuari Stewart: „Aber für uns Maori sind diese Zeiten immer noch sehr nah.“

Im Laufe des 19. Jahrhunderts brachten die britischen Siedler das Land nach und nach unter ihre Kontrolle. Die Maori fühlten sich verraten und sahen die Grundlagen ihrer sozialen Beziehungen verletzt: das Prinzip der Utu (Gegenseitigkeit) und der Respekt für das gegebene Wort. In den 1860er Jahren erhoben sich einige verbündete Rangatira gegen die Armee. Sie unterlagen und verloren ihr Land.

Gleichzeitig entwickelte sich Neuseeland früh zu einer relativ fortschrittlichen Demokratie, weil es als eines der ersten Länder 1893 das Frauenwahlrecht einführte und die Maori seit 1867 im Parlament vertreten waren – allerdings mit gerade einmal vier für sie reservierten Sitzen.

Ende des 19. Jahrhunderts ging die Bevölkerungszahl der Maori stark zurück, unter anderem weil die Europäer viele Krankheiten eingeschleppt hatten. 1901 machten die Maori mit 43 000 Überlebenden nur noch 5 Prozent der Bevölkerung aus. In den Schulen der Indigenen (native schools) wurde man bestraft, wenn man Maori sprach. Die Schüler lernten, Bauern zu werden, sonst nichts. „Die erzwungene Assimilierung sollte uns zu ‚dunkelhäutigen Pakeha‘ machen“, erklärt Tuari Stewart. „Mein Vater riet mir, nie mit den Pakeha zu streiten“, erinnert sich Margaret Mutu. Zum Beispiel, wenn manche Geschäfte ihr den Zutritt verweigerten.

Als während des Wirtschaftsbooms in den 1950er Jahren Arbeitskräfte gebraucht wurden, zogen viele Maori in die Städte, gefolgt von den Pasifikas, wie die Einwanderer von den Inseln im Südpazifik genannt wurden. Die indigene Bevölkerung entging zwar ihrer Auslöschung, aber ihre Sprache drohte zu verschwinden. „Bis in die 1980er Jahre hinein haben unsere Eltern nur Englisch mit uns gesprochen“, erzählt der 40-jährige Te Koringa Kapper, dessen T-Shirt mit dem Namen seines Stamms – Ngai Tuhoe – bedruckt ist. In seiner Kindheit hätten die Alten bei den traditionellen Hui (Versammlungen) noch auf Maori gebetet. Als dann einer nach dem anderen starb, sei ihm und seiner Generation erst klar geworden, dass mit ihnen auch „unsere Sprache zu sterben drohte“.

Inspiriert von den afroamerikanischen Bürgerrechtlern, angeführt von den wenigen indigenen Studierenden und unterstützt von progressiven Kommiliton:innen unter den Pakeha, formierte sich in den 1970er Jahren eine Maori-Bewegung. 1975 richtete die Labour-Regierung das Waitangi-Tribunal ein, das die Verletzungen des Vertrags von 1840 untersuchen sollte. Sie konnte nur Empfehlungen aussprechen, aber weil die Zeitungen ausführlich darüber berichteten, kamen die Maori-Themen auf die politische Tagesordnung, erzählt Carwyn Jones, Maori und Juraprofessor an der Universität Wellington.

Dank des Tribunals erhielt der Iwi Ngati Toa Ende 2024 ein Territorium in der Region Porirua zurück, das ihm 1877 geraubt worden war. „Unser Stamm hat 75 Millionen neuseeländische Dollar als Entschädigung erhalten“, kommentiert Modlik. „Das ist ziemlich wenig.“

Das Tribunal diente aber auch als Mittel zur Befriedung, erklärt Margaret Mutu. Denn die Aktionen der Maori schadeten dem Image Neuseelands. Besonders spektakulär war 1977/78 die Besetzung von Bastion Point, einem umstrittenen Immobilienprojekt nahe Auckland; und 1981 protestierten Maori und Anti-Apartheid-Aktivist:innen gemeinsam gegen den Besuch der südafrikanischen Rugby-Mannschaft.

Sowohl die Regierungen unter der National Party als auch unter Labour erkannten die Dringlichkeit, die Sprache der Indigenen zu retten. Die Maori seien doch weltberühmt, meint Mutu, vor allem wegen des Haka der All Blacks, des Tanzes der legendären Rugby-Nationalmannschaft: „Das Verschwinden unserer Sprache hätte dem Ruf Neuseelands geschadet.“

1982 wurde eine Bewegung zur Wiederbelebung der Sprache initiiert, seither gibt es Kurse für Erwachsene. „Ich habe Maori mit 30 Jahren gelernt, abends und am Wochenende“, erzählt Koringa Capper. Seit 1987 ist Maori neben dem Englischen offizielle Amtssprache und wird auf Verkehrsschildern, in Ämtern, auf Banknoten und in der Nationalhymne verwendet; der Landesname Aotearoa ist eine offizielle Staatsbezeichnung. Und immer mehr Menschen sprechen Maori: 2018 waren es 24 Prozent, 2022 schon 30 Prozent.2

Die Ungleichheit ist eine Langzeitfolge von 150 Jahren Kolonialismus. Ein Drittel der Maori hat keinen Berufsabschluss, nur 6 Prozent haben ein Diplom.3 2018 verdienten Maori durchschnittlich 18 Prozent weniger als Pakeha.4 Die Arbeitslosenquote ist doppelt so hoch. Drogen, Spielsucht und häusliche Gewalt sind vor allem in Maori-Familien stark verbreitet. Und die Selbstmordrate ist dreimal so hoch.5 52 Prozent aller Gefängnisinsassen – und zwei Drittel der weiblichen Häftlinge – sind Maori, obwohl sie nur 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen.6

Überproportional viele Maori sind außerhalb ihrer Herkunftsfamilie aufgewachsen: Nach einem im Juli 2024 veröffentlichten Untersuchungsbericht über die behördlich verordnete Unterbringung von Kindern in Gastfamilien oder Heimen waren zwischen 1950 und 1999 zwei Drittel von ihnen maorischer Herkunft sowie drei Viertel der straffälligen Minderjährigen.7

In den Heimen und Gastfamilien gab es zahlreiche Fälle von Gewalt und sexueller Nötigung. Die Untersuchungen belegten „das Ausmaß des Missbrauchs und die Ignoranz der Behörden“, sagt Tracey McIntosh, Professorin für autochthone Studien an der University of Auckland: „Dieses Fehlverhalten, für das der Staat verantwortlich ist, produziert Kriminelle.“ Jacqui Harema, die den Verein Hāpai Te Hauora (Maori Public Health) leitet, kann das nur bestätigen: „Die Mitglieder der Gangs haben sich in den Gastfamilien kennengelernt. Die Gang ersetzt die Familie.“

Auch die Lebenserwartung der Maori ist um durchschnittlich sieben Jahre kürzer als die der Pakeha.8 Auch weil Krankheiten später diagnostiziert und unzureichend behandelt werden, sagt Tureiti Moxon, die schon mehrmals bei den Parlamentswahlen für die Partei Te Pāti Māori kandidiert hat, die sich für die Autonomie der Maori einsetzt und mit 6 von 120 Sitzen im Parlament vertreten ist. Laut Moxon fühlten sich viele Maori vom medizinischen Personal schlecht behandelt. Jacqui Harema berichtet, dass in der Coronapandemie viele Maori den Behörden nicht vertraut hätten und sich deshalb nicht impfen lassen wollten.

Schon 2005 hatte sich Moxons Partei an das Waitangi-Tribunal gewandt, um die medizinische Versorgung der Maori zu verbessern; doch erst im Juni 2022 wurde ein eigener Gesundheitsdienst für sie eingerichtet: „Wir haben 20 Jahre gebraucht, um das zu erreichen. Aber dann brauchte die rechte Koalition nur wenige Monate, um sie zu zerschlagen.“ 2024 schaffte die erst im Oktober 2023 neu gewählte Regierung den Gesundheitsdienst für Maori wieder ab. Die Dreierkoalition aus der New Zealand National Party (NP) des Premiers Christopher Luxon, der Association of Consumers and Taxpayers (ACT) und der New Zealand First (NZF) ist offensichtlich fest entschlossen, alle Einrichtungen zur Unterstützung der indigenen Bevölkerung zu schließen.

„Als Liberale setzen wir uns für öffentliche Dienste ein, die sich an den Bedürfnissen aller Neuseeländer orientieren, unabhängig von ihrem Stammbaum“, rechtfertigt sich etwa der ACT-Abgeordnete Todd Stephenson. Mit derselben Begründung stellt seine Partei auch das Förderprogramm für indigene Studienanwärter (Maori and Pacific Admission Scheme, Mapas) infrage. Dabei verweist Stephenson gern auf die Maori-Mitglieder in seiner Partei und darauf, dass die Mutter des Parteivorsitzenden David Seymour aus dem bedeutenden Iwi Ngati Puhi stammt.

In den 1990er Jahren fand der Nationalismus der NZF bei der indigenen Wählerschaft sogar großen Anklang.9 Doch heute würden einige linke Maori den Anspruch erheben, für alle Maori zu sprechen, empört sich Stephenson: „Ich bin schwul und beanspruche doch auch nicht, alle queeren Menschen zu vertreten. Neuseeland kann stolz sein auf seine Maori-Kultur. Aber eine moderne liberale Demokratie kann nicht zwei Kategorien von Bürgern haben, die je nach Abstammung unterschiedliche Rechte genießen.“

Die ACT lässt die Maori-Interpretation des Vertrags von Waitangi nicht gelten: „1975 hat die Linke einem Tribunal die Macht verliehen, die Grundlagen des Vertrags von 1840 zu interpretieren, ohne sie vorher definiert zu haben. Das ist aber Aufgabe des Parlaments. Das Volk muss in einem Referendum darüber entscheiden.“ Und was den Artikel 1 betrifft, gibt es für Stephenson sowieso keinen Interpretationsspielraum: „Er gibt der Krone das Recht, über alle Neuseeländer zu herrschen.“

Ben Thomas, ehemals Sprecher des NP-Generalstaatsanwalts Christopher Finlayson (2008–2017), kommt zwar selbst aus dem rechten Lager, aber er äußert sich sehr kritisch über die aktuelle Koalition: „Das ist die rückschrittlichste Regierung seit den 1980er Jahren, was die Maori-Politik angeht. Es ist sogar die einzige, die aggressiv gegenüber den Maori auftritt! 40 Jahre lang gab es einen Konsens zwischen Labour und Konservativen, das Unrecht wiedergutzumachen, das den Maori in der Geschichte zugefügt wurde, und gegen die Nachteile zu kämpfen, die sie überproportional treffen.“

Laut Thomas wollten sich die Rechten dafür rächen, dass die lokalen Iwi bei jedem neuen Entwicklungsprojekt angehört werden müssten: „Manche Pakeha dachten, damit sei Schluss.“ Die Entschuldigung von Königin Elisabeth II. gegenüber den Indigenen bei ihrem Besuch 1995 und die gezahlten Entschädigungen „nährten den Eindruck, man sei jetzt quitt“. Eine Folge des links-rechten Konsenses war „das Fehlen einer echten Diskussion über die Maori-Frage“, beklagt Thomas.

Für Konflikte sorgt auch die Mitbestimmung über das Wasser durch Iwi und Kommunen. „Die Stadträte sind alt und weiß“, erklärt Thomas, der inzwischen die Beratungsagentur „Capital“ leitet. Die ACT- und NZF-Propagandisten hätten deren ohnehin vorhandenen Ängste weiter geschürt. Und dann sei noch die sogenannte He-Puapua-Affäre hinzugekommen. Die Labour-Regierung hatte den gleichnamigen Bericht 2019 in Auftrag gegeben, um die Anwendung der UN-Deklaration über die Rechte indigener Völker in Neuseeland zu verbessern.10 Das sei eigentlich nur ein akademisches Brainstorming gewesen, erklärt Thomas. „Aber ACT und NZF wollten darin eine Art Geheimplan sehen. Und die Linke konnte den Angriffen nichts entgegensetzen.“

Hinzu kam die allgemeine Unzufriedenheit über den Umgang mit Corona, der Inflation und dem Wohnungsmangel. Der Labour-Regierung war es zum Beispiel nicht gelungen, die Immobilienkrise in den Griff zu bekommen, eine der hartnäckigen Nebenwirkungen der ultraliberalen Schocktherapien seit 1984. Innerhalb einer Generation wurden Wohnungen rar und teuer; der Anteil der Eigenheimbesitzer ging zwischen 1986 und 2013 von 75 auf 64 Prozent zurück.11

Von 2020 bis 2025 stiegen die Mieten erneut um 25 Prozent und die Regierung sträubte sich, die Immobiliengewinne zu besteuern.12 „Die Wähler von ACT und NZF haben das Gefühl, dass die Maori immer mehr bekommen. Auch wenn die Fakten das Gegenteil beweisen“, erklärt Thomas.

Premierminister Luxon, ehemals CEO der staatlichen Fluggesellschaft Air New Zeeland und Politikneuling, werde von seinen Koalitionspartnern David Seymour (ACT) und Winston Peters (NZF) untergebuttert, meint Thomas. Die beiden erfahrenen Politiker hätten eindeutig die Zügel in der Hand und bestimmten die Prioritäten der Regierung.

„In den Augen dieser Koalition ist jede Maßnahme zugunsten der Maori ethnisch motiviert“, sagt die Maori-Abgeordnete Moxon. „Dieses Argument unterschlägt die strukturelle Ungleichheit.“ Und die nehme gerade wieder zu, berichtet Moxon.

So habe das Gesundheitsministerium etwa die staatlich geförderte Vorsorgeuntersuchung zu Darmkrebs abgeschafft, an dem Maori überdurchschnittlich oft erkranken. Das Ausbildungsbudget für Maori-Sprachlehrer wurde um 30 Millionen neuseeländische Dollar gekürzt. Sogar die zweisprachigen Behördenbezeichnungen werden infrage gestellt, weil sie angeblich für Verwirrung sorgen. Die finanziellen Zuwendungen für Indigenen-Organisationen werden gekürzt oder Verträge mit den Behörden nicht verlängert.

Jodi Watene ist in Porirua Entwicklungsdirektorin der sozialen NGO Te Runanga Toa Rangatira, die Mitglieder von Helmut Modliks Iwi Ngati Toa betreut. Etwa einhundert Personen jeden Alters sind hier beschäftigt. Es herrscht eine entspannte, aber arbeitsame Atmosphäre. Man sieht viele Gesichts-Tattoos, die meisten sprechen miteinander Maori. Die Sozialarbeiter:innen berichten von ihrem Stolz, „sich nützlich zu fühlen, für das Wohl der Schwächsten unter den Maori zu arbeiten, damit sie aus der generationenübergreifenden Armut herauskommen“.

Watene selbst ist „keine Maori, sondern Pasifika, Tochter von Einwanderern von den Cook-Inseln“ und ist auf beiden Handrücken mit traditionellen Motiven tätowiert. „Wir kümmern uns um Kinderkrippen und solidarische Lebensmittelläden, aber auch um die Resozialisation von Straftätern. Finanziert werden wir hauptsächlich vom Staat“, erzählt sie, während wir durch die Straßen von Porirua fahren, die von kleinen Holzhäusern gesäumt sind. Hier wohnen die Ärmsten, die meisten sind Maori und Pasifika. Die Mitglieder des Mongrel Mob, einer der größten Gangs in Neuseeland, sind an ihrer roten Kleidung zu erkennen. Sie streifen durch das Viertel und verkaufen Drogen, vor allem Methamphetamine. „Die Armen in Neuseeland sind meistens Maori, das ist belegt!“, schimpft Watene. „Unser Bedarf steigt, aber diese Regierung kürzt unser Budget.“

Der Ex-Polizist Dennis Houri leitet einen weiteren Verein am Stadtrand von Auckland. „Diese Politiker erwarten, dass sich ihre Investitionen auszahlen. Aber so lassen sich soziale Maßnahmen nicht messen. Wir holen Familien aus der Armut.“ Im April hat die Regierung eine Verordnung wieder abgeschafft, die dafür gesorgt hatte, dass Maori-Kinder seltener in Pakeha-Familien untergebracht wurden. Die Maori haben vergeblich protestiert, sie wollen, dass zuerst versucht wird, die Kinder innerhalb ihres Iwi unterzubringen.

In Hamilton platzt Moxon förmlich vor Wut: „Der Skandal geht weiter! Junge Maori-Mütter werden schon bei der Entbindung unter Druck gesetzt, ihre Kinder abzugeben. Gastfamilien bestellen einen Bruder oder eine Schwester. Das ist eine richtige Industrie, die unsere Kinder misshandelt und am Ende ins Gefängnis schickt.“

Eine andere Maßnahme sorgt hingegen für Kopfschütteln. So soll der Zugang zu Glücksspielen erleichtert werden. Amoruka Panoho, Mitglied des Nationalen Forums der Iwi-Führer, erregt sich über den Plan, Onlinewetten zuzulassen, obwohl es schon so viele Pokies (Spielhallen) gibt. „Ein Drittel der Frauen, die den Notruf für Spielsucht wählen, sind Maori. In den Pokies wird man gesehen; diese soziale Kontrolle bremst die Spieler vielleicht noch. Doch in den Onlinekasinos kommt man an die Spielsüchtigen nicht mehr heran.“

Die größte Sorge, die die Maori umtreibt, ist jedoch die Entschlossenheit, mit der die ACT den Vertrag von Waitangi revidieren will. Am 19. November 2024 folgten mehr als 40 000 Personen dem Aufruf von Maori-Organisationen zu einer Kundgebung in Wellington. Einige Tage zuvor hatte die junge Abgeordnete Hana-Rawhiti Maipi-Clarke von der Maori-Partei im Parlament einen Haka inszeniert, der in den sozialen Medien für Furore sorgte.13

Am 10. April 2025 wurde das umstrittene Gesetz zur Neuinterpretation des Waitangi-Vertrags mit 112 zu 11 Stimmen abgelehnt.14 Danach kündigte David Seymour an, dass er nicht lockerlassen werde. Hinter dieser Verbissenheit zeichne sich „ein Kampf gegen das Konzept des Gemeinschaftseigentums ab, das die Iwi verteidigen“, vermutet Carwyn Jones. Die Ultraliberalen betrachten es vor allem als Entwicklungshindernis, weil „die indigenen Rechte im Allgemeinen und die der Maori im Besonderen die Ausbeutung von Bodenschätzen bremsen“.

Die Koalition hat daher ein Gesetz eingebracht, das unter anderem die Entscheidungsprozesse in Infrastruktur- und Bauprojekten beschleunigen soll – womöglich, wie von den Maori befürchtet, auf Kosten der Umwelt. Am 20. August 2025 wurde die Resource Management (Consenting and Other System Changes) Amendment Bill vom Parlament ratifiziert. Auch in den USA haben die Republikaner die Rechte der Native Americans ins Visier genommen, um die Bodenschätze in den Reservaten ausbeuten zu können. Auch sie argumentieren, diese Rechte beruhten auf ethnischer Ungleichheit.

Helmut Modlik interessiert sich sehr für die Institutionen der Indigenen in den USA: „Ich war in den Reservaten der Native Americans. Sie verwalten sich selbst, haben ihre eigene Polizei. Auch Weiße ziehen in die Reservate, weil sie sich hier wohler fühlen als unter der amerikanischen Regierung! So etwas bräuchten wir. Eine geteilte Souveränität“, schwärmt er.

Eine solche institutionelle Reform steht zwar nicht auf der Tagesordnung, aber langfristig ist der Rangatira „zurückhaltend optimistisch“. Mit gutem Grund: 40 Prozent der Maori sind jünger als 18 Jahre, 40 Prozent der Pakeha hingegen über 50 Jahre alt.

1 Michael King, „The Pengouin History of Aotearoa New Zealand“, Auckland (Penguin Books) 2003.

2 „Te reo Maori proficiency and support continues to grow“, Stats NZ, 5. Juli 2022.

6 „Hapaitia te Oranga Tangata“, Neuseeländisches Justizministerium.

8 „Growth in life expectancy slows“, Stats NZ, 20. April 2021.

9 Siehe Serge Halimi, „Neuseeland: Ein Sozialstaat wird geschlachtet“, LMd, April 1997.

12 Mina Martin, „Rental prices in New Zealand soar post-COVID“, NZ Adviser, 20. März 2025.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Cédric Gouverneur ist Journalist.