Den Toten ihre Namen zurückgeben

von Paolo Valenti

Fotografien, die sich in abstrakte Aquarelle aufgelöst haben. Ein Personalausweis aus Mali, vom Salz zerfressen. Kinderhandschuhe mit dem Logo des spanischen Fußballvereins Real Madrid. Cristina Cattaneo, Professorin für forensische Medizin an der Universität Mailand und Leiterin des Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense), zieht die Relikte aus sorgfältig beschrifteten Plastikbeuteln und legt sie auf einen Tisch in ihrem Labor.

Die Gegenstände gehörten Geflüchteten, deren Fischkutter am 18. April 2015 vor der libyschen Küste gekentert war – mit mehr als 1000 Ertrunkenen war es das bisher schlimmste Schiffsunglück im Mittelmeer, das jemals verzeichnet wurde. Die Opfer blieben lange anonym wie fast immer, wenn Menschen auf dieser Migrationsroute – der gefährlichsten der Welt – umkommen.

Dank einer beispiellosen Zusammenarbeit von forensischen Anthropologen, Spezialisten für humanitäre Hilfe, etwa vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), Freiwilligen aus ganz Italien und Überlebenden – 28 Personen wurden damals gerettet – geht es mit der Identifizierung der Opfer auch zehn Jahre nach der Katastrophe weiter voran. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit: „Schon als sich die Katastrophe ereignete, war die Identifizierung ertrunkener Migranten ein vernachlässigtes Thema“, sagt die heute 61-jährige Cristina Cattaneo. „Heute kümmert sich fast niemand mehr darum.“

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) schätzt die Zahl der seit 2014 bis Sommer 2024 im Mittelmeer verstorbenen oder verschwundenen Migrant:innen auf mehr als 32 000; die Dunkelziffer ist hoch. Nach Angaben des IKRK wurden nicht einmal 10 Prozent der Leichen gefunden, und von diesen wurde nur ein Bruchteil identifiziert.1 Die anderen werden für immer auf dem Meeresgrund liegen, während ihre Familien und Freunde nach Antworten suchen.

Als Leiterin des Labanof hatte sich Cristina Cattaneo schon Mitte der 1990er Jahre einer Initiative zur Identifizierung von namenlosen – italienischen – Leichen angeschlossen. Die schließlich 2012 geschaffene Regierungsstelle des außerordentlichen Kommissars für Vermisste (Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, UCPS) arbeitete von Beginn an eng mit Cattaneos Labor zusammen.

Kurz danach kontaktierte sie der Leiter des forensischen Dienstes des IKRK, Morris Tidball-Binz. Bei einem Treffen in Mailand erzählte er ihr, dass das IKRK gehäuft Anfragen von eritreischen und syrischen Familien in Europa bekomme, deren Angehörige bei der Überfahrt auf dem Mittelmeer verschollen waren. Die Zahl dieser Todesfälle war damals aber noch niedrig, und so „blieb alles beim Alten“, schreibt Cattaneo in ihrem 2018 erschienenen Memoir.2 „Bis zum 3. Oktober 2013.“

Am 3. und 11. Oktober 2013 kam es vor der Insel Lampedusa zu zwei großen Schiffskatastrophen. Wie der Fischkutter anderthalb Jahre später waren beide Boote in Libyen gestartet, in Misrata und Zuwara. Auf dem ersten Boot, das in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 2013 nur 800 Meter vor der italienischen Insel Lampedusa kenterte, befanden sich mehr als 500 Männer, Frauen und Kinder. Sie kamen aus Somalia und Eritrea. 368 von ihnen ertranken.

Nur wenige Tage später ereignete sich die nächste große Katastrophe vor Lampedusa. 268 syrische Flüchtlinge kamen ums Leben, als ihr Boot mit 400 Menschen an Bord sank.

Die beiden Tragödien stellten einen Wendepunkt dar: Die Bilder von den hunderten Holzsärgen, aufgereiht in einem italienischen Flughafenhangar, gingen um die Welt und lösten eine Welle des Mitgefühls aus. Am 18. Oktober 2013 rief der italienische Ministerpräsident Enrico Letta die Seenotrettungsmission Mare Nostrum ins Leben. Durch das rechtzeitige Aufspüren von Flüchtlingsbooten sollte verhindert werden, dass sich solche Tragödien wiederholen.

Bis November 2014 retteten die Schiffe der italienischen Marine und Küstenwache in 558 Einsätzen etwa 100 000 Menschen aus dem Mittelmeer. Unterdessen begann das Labanof in Zusammenarbeit mit dem UCPS mit der Identifizierung der Opfer der beiden Schiffsunglücke.

Trotz zahlreicher Appelle bekam Italien keine Unterstützung von der EU, bis es schließlich am 1. November 2014 Mare Nostrum wieder einstellte. Stattdessen startete die EU unter Leitung ihrer Grenzschutzagentur Frontex die Mission Triton. Sie lief vom 1. November 2014 bis zum 1. Februar 2018. Während es bei Mare Nostrum um das Auffinden und Retten von Menschen in den internationalen Gewässern des Mittelmeers ging, sollten beim Triton-Einsatz, an dem sich 21 EU-Staaten beteiligten, auch Grenzen kontrolliert und sogenannte Schlepperbanden bekämpft werden.3

Doch das Sterben im Mittelmeer ging weiter. In der Nacht des 18. April 2015 sank in den internationalen Gewässern vor der libyschen Küste ein 23 Meter langer Fischkutter, auf dem sich mehr als 1000 Geflüchtete aus Bangladesch, Côte d’Ivoire, Äthiopien, Gambia, Mali, Senegal, Somalia und Syrien befanden. Über ein Jahr später wies die italienische Regierung ihre Marine an, das Wrack zu bergen. Es wurde mit den Toten zu einem ehemaligen Militärstützpunkt in Melilli auf Sizilien transportiert, und das Team von Cristina Cattaneo bekam den Auftrag, die Opfer zu identifizieren.

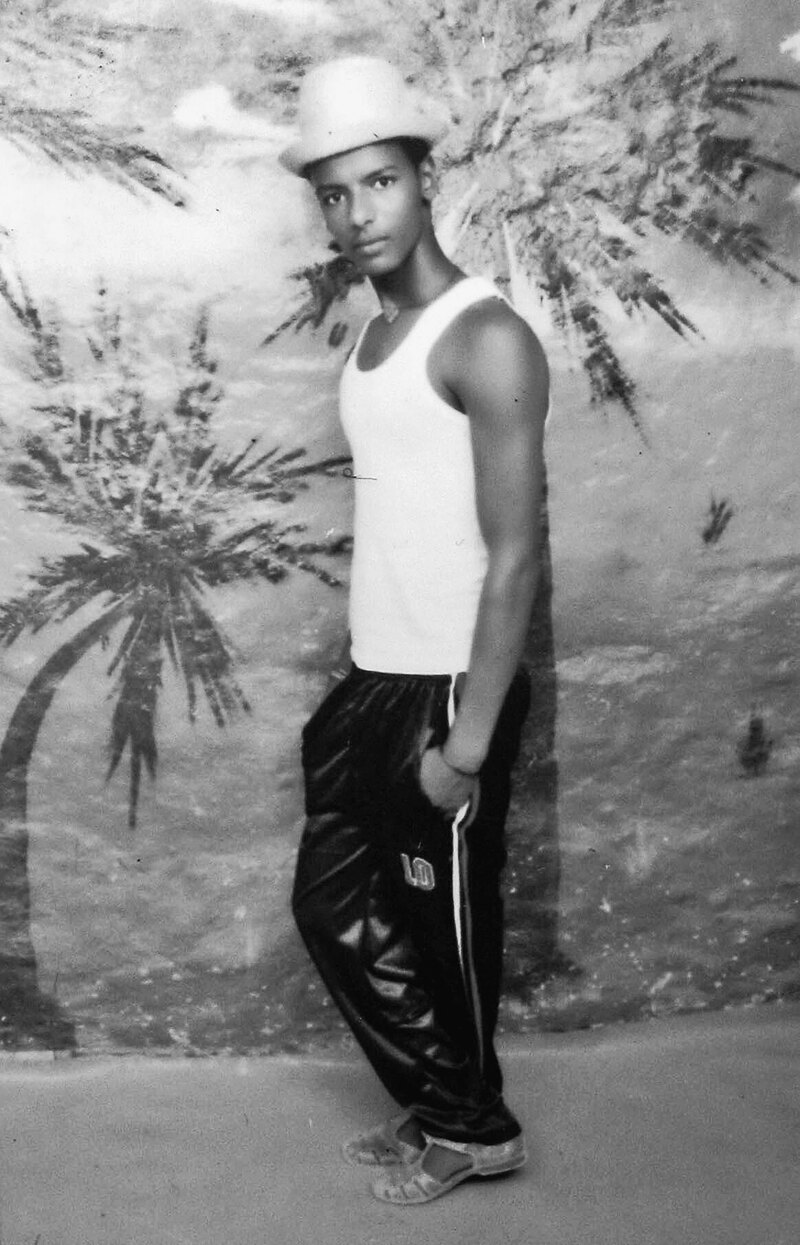

„Gleich nach unserer Ankunft begannen wir alle menschlichen Überreste zu erfassen, die die Feuerwehrleute aufgefischt hatten“, erzählt sie. Das war keine leichte Aufgabe: „Einige Leichen waren bereits stark verwest; anderen fehlten Gliedmaßen; tausende Knochen und Zähne lagen durcheinander.“ Zusätzlich mussten mehrere hundert Fundstücke inventarisiert werden – kleine Stoffsäckchen mit ein paar Handvoll Heimaterde, Blutspendeausweise, Rosenkränze … Einige sind heute im Mailänder Universitätsmuseum für anthropologische Studien (Musa) ausgestellt.

„Ich erinnere mich an die Stille, die sich in der Lagerhalle ausbreitete, als wir bei einem 14-Jährigen ein in die Kleidung eingenähtes Schulzeugnis fanden“, erzählt Cristina Cattaneo. „Ein junger Eritreer, der vor dem Militär geflohen war, trug einen Brief seiner Mutter in der Jackentasche: „Keine Angst, du wirst in einem anderen Land Arbeit finden, hatte sie geschrieben, aber ich flehe dich an, versuche nicht, übers Meer zu fahren.“

Die Autopsien, die Entnahme von DNA-Proben sowie die Erfassung der sterblichen Überreste und persönlichen Gegenstände dauerte drei Monate. In dem Hangar von Melilli machten sich angehende Gerichtsmediziner von Universitäten aus ganz Italien, Kriminalbeamte, Feuerwehrleute und Marinesoldaten gemeinsam an die Arbeit.

„Trotz der Tragödie und des scharfen Leichengeruchs herrschte eine besondere Atmosphäre konzentrierter Zusammenarbeit und Ruhe“, erinnert sich der Präfekt Vittorio Piscitelli, der damalige Beauftragte der italienischen Regierung für Vermisste. „Es war die Gelassenheit derjenigen, die wissen, dass sie das Richtige tun, denn sie sorgten dafür, dass die Toten eine würdige Grabstätte bekamen, und gaben den Familien Antworten auf ihre Fragen.“

Nach dem Ende der Mission in Melilli wird die Arbeit bis heute in Cattaneos Mailänder Labor und in den Heimatländern der Opfer weitergeführt. Dort versucht das Rote Kreuz, die Familien ausfindig zu machen, um Informationen und materielle Zeugnisse für die endgültige Identifizierung zu sammeln. „Es können Fotos sein, auf denen die Zähne oder andere besondere Merkmale gut zu sehen sind, oder auch DNA-Profile von Verwandten“, erklärt Rossella Di Liberto, die italienische Koordinatorin des IKRK-Suchdienstes für Menschen, die infolge von Kriegen, Migration oder Naturkatastrophen von ihren Familien getrennt wurden.

„Unsere Arbeit reduziert sich aber nicht nur darauf, die für die Identifizierung notwendigen Ante-mortem-Daten zu dokumentieren“, erklärt Di Liberto. „Unsere Mitarbeiter kümmern sich auch um die betroffenen Familien, die sich in diesem besonderen Zustand der eingefrorenen Trauer befinden.“

Bei ihrer Recherche sind sie zudem mit vielen Hindernissen konfrontiert, berichtet Di Liberto. Manche Regierungen würden den Mitarbeitern des Roten Kreuzes verbieten, DNA-Proben zu entnehmen. „Oder wir können keinen Kontakt zu den Familien herstellen, weil sie sich gerade in einer Region aufhalten, wo bewaffnete Konflikte herrschen, oder weil sie keinen festen Wohnsitz haben.“

Trotz aller Schwierigkeiten trägt die Zusammenarbeit erste Früchte: „Bis jetzt haben wir 33 Personen identifiziert“, berichtet Cristina Cattaneo. „Wir denken, dass wir in den kommenden Monaten schneller vorankommen, denn wir haben die genetischen Typisierungen beendet und erhalten jetzt auch die DNA-Profile der infrage kommenden Familien zum Abgleich.“

In ihren Worten schwingt Stolz über das Erreichte mit, aber auch Bitterkeit, weil den meisten Ertrunkenen ein solches Verfahren versagt bleibt. Das Programm, das sich immer aus eigenen Mitteln finanziert hat und nie öffentlich bezuschusst wurde, untersucht ausschließlich die drei Unglücksfälle vom 3. und 11. Oktober 2013 und vom 18. April 2015. „Das verletzt die Würde der Menschen, die auf dem Meer umgekommen sind. Die Regierung sollte sich um alle Schiffbrüchigen kümmern.“

In Italien gibt es zwar Regeln zum Umgang mit aufgefundenen Leichen und seit 2012 auch die zentrale Datenbank zur Vermisstensuche Risc, in der Informationen über nicht identifizierte Tote und Vermisste erfasst und abgeglichen werden. Doch die Daten verstorbener Migrant:innen werden hier nicht gesammelt. Sie sind im Leben wie im Sterben der Willkür ausgesetzt.

„Da es keine klaren Vorschriften gibt, können die lokalen Behörden über die Entnahme von DNA-Proben entscheiden“, erklärt Tareke Brhane, Vorsitzender der NGO Comitato 3 ottobre, die nach dem Schiffsunglück von 2013 gegründet wurde. „Wir brauchen eine europäische Regelung, die die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, mit den Leichen human und sorgsam umzugehen, systematisch DNA-Proben und andere für die Identifizierung wichtige Indizien zu sammeln und die Informationen in einer zentralen Datenbank zur Verfügung zu stellen.“

Anlässlich des zehnten Jahrestags des Unglücks von 2015 überreichte das Comitato 3 ottobre dem EU-Parlament im April eine entsprechende Petition. Deren Umsetzung wäre immens wichtig, sagt Tareke Brhane: „Es geht um Gerechtigkeit für die Toten, aber auch für die Lebenden.“ Denn manche Hinterbliebenen sind dringend auf den Totenschein ihres verstorbenen Familienmitglieds angewiesen. „Ohne ihn ist es für Waisenkinder oder Witwen oft schwierig, ein neues Leben anzufangen, etwa einen Reisepass zu beantragen oder ein Erbe anzutreten.“

Aus dem Französischen von Heike Maillard

Paolo Valenti ist Journalist in Turin und Redakteur bei lavialibera, dem Magazin der italienischen Antimafiaorganisation, siehe auch paolovalenti.wordpress.com