Hilflose Autokraten

Die Militärjuntas im Sahel bekommen die Gewalt nicht in den Griff

von Nina Wílén

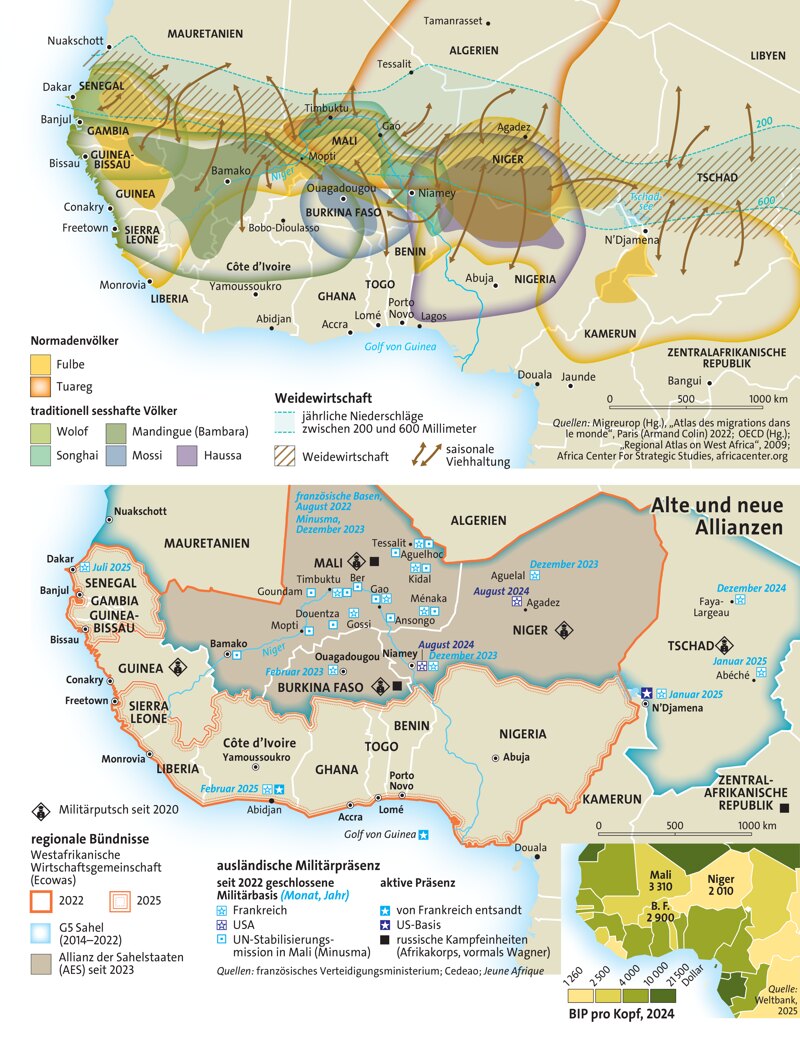

Zwölf Jahre nach der französischen Militäroperation „Serval“ in Mali nimmt die Unsicherheit in der Sahelzone wieder zu.1 Weder die 5100 Soldaten, die von Frankreich und seinen Verbündeten im Rahmen der Operation „Barkhane“ (2014–2022) mobilisiert wurden, noch die 13 000 UN-Blauhelme oder die vier seit 2014 eingesetzten EU-Missionen konnten die immer tödlichere Gewalt stoppen.

Eine Welle von Putschen (Mali 2020 und 2021, Burkina Faso 2022, Niger 2023) hat Militärdiktaturen an die Macht gebracht, die zwar miteinander kooperieren, aber ineffizient im Kampf gegen die Unsicherheit sind. Ihr Versprechen, den Frieden und die staatliche Autorität wiederherzustellen, konnten sie nicht einlösen.

Erst Anfang Juli verübte die mit al-Qaida verbundene Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, GSIM) sieben Anschläge im Westen Malis nahe der Grenzen zum Senegal und zu Mauretanien. Dieselbe Organisation hatte schon im vergangenen September bei zwei kaltblütigen Überfällen an nur einem Tag in Bamako 70 Sicherheitskräfte in der Akademie der Gendarmerie getötet und die Präsidentenmaschine auf dem Militärflughafen zerstört. Es war der erste Angriff in der malischen Hauptstadt seit fast einem Jahrzehnt. Solche Aktionen zeigen, wie frei sich die islamistischen Gruppen durch den Sahel bewegen können und wie koordiniert sie inzwischen vorgehen.

Die Gefahr tödlicher islamistischer Anschläge hat in den vergangenen zehn Jahren überall in Afrika zugenommen, besonders signifikant jedoch in der zuvor relativ sicheren Sahelregion. 2024 kamen hier 11 200 Menschen bei terroristischen Anschlägen ums Leben, das ist eine Verdreifachung der Opferzahlen gegenüber 2021. Außerdem haben staatliche Sicherheitskräfte und deren russische Partner vom Afrikakorps (vormals bekannt unter dem Namen Wagner-Gruppe) weitere 2430 Zivilisten getötet.2

Die beiden größten islamistischen Gruppen in der Region, die GSIM und der Islamische Staat Provinz Sahel (OEI Sahel), machen sich die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit ihren Regierungen zunutze, denen es weder gelingt, für eine Basisversorgung und Schutz zu sorgen, noch, die Konflikte um Landbesitz einzudämmen.3

Seit der Installation der Militärdiktaturen haben die Islamisten noch an Macht hinzugewonnen. Die GSIM hat sich über ihre traditionellen Hochburgen in Nord- und Zentralmali hinaus nach Westen und Süden und in die Nachbarländer, insbesondere Burkina Faso und Niger, ausgebreitet. Beide Gruppen haben sich mit der Zakat, der religiösen Almosengabe, eine nicht zu unterschätzende Finanzquelle erschlossen. Sie gehen allerdings unterschiedlich damit um: Bei der OEI ist es pure Erpressung, die GSIM verteilt tatsächlich einen Teil des Gelds an die Ärmsten der Armen.

Wie sehr sich diese Gruppen in den drei Ländern ausgebreitet haben, zeigt sich an den zahlreichen Angriffen auf Sicherheitskräfte und Zivilisten. Besonders betroffen ist Burkina Faso, wo sowohl Islamisten als auch regierungsnahe Milizen gezielt Zivilisten ermorden – als Vergeltung für die angebliche Unterstützung der gegnerischen Seite. Der tödlichste Angriff in der Geschichte des Lands – mit je nach Quelle zwischen 130 und 600 Toten – ereignete sich im August 2024 in Barsalogho im Norden des Lands, als die GSIM Einwohner massakrierte, die von der Armee gezwungen worden waren, zur Verteidigung der Stadt Gräben auszuheben.

Auch Niger erlebt seit dem Militärputsch im Juli 2023 eine deutliche Zunahme islamistischer Gewalt. Mit 930 Toten, 94 Prozent mehr als im Vorjahr, verzeichnete das Land 2024 den weltweit höchsten Anstieg an Terroropfern.4 Die Zahl der Angriffe gegen das Militär hat sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls fast verdoppelt.5

Zwei große Operationen des Islamischen Staats im Sahel im Juni 2025 veranschaulichen diese Entwicklung: eine gegen einen Militärstützpunkt in Banibangou (mehr als 30 tote Soldaten), die andere gegen betende Zivilisten in Manda (mindestens 70 Tote). Jedes Mal erbeuteten die Angreifer große Mengen an Waffen und Ausrüstung – so viel, dass sie die Überschüsse weiterverkaufen können, um ihre Expansion zu finanzieren.

Trotz ihrer Zusage, die verfassungsgemäße demokratische Ordnung schnell wiederherzustellen, blieben alle Militärregierungen im Amt. Die ursprünglich versprochene kurze Übergangsphase zieht sich in allen drei Ländern in die Länge; die einzelnen Schritte für eine Übergabe an eine zivile Regierung wurden einer nach dem anderen gestoppt. In Niger wurde erst gar kein offizieller Zeitplan bekannt gegeben. Stattdessen wurde General Abdourahamane Tiani nach einem „nationalen Dialog“ für fünf Jahre als Präsident eingesetzt – mit Option auf Verlängerung. Derweil lebt das rechtmäßig gewählte Staatsoberhaupt Mohamed Bazoum mittlerweile schon seit über zwei Jahren mit seiner Frau Hadiza eingesperrt in zwei fensterlosen Zimmern im Präsidentenpalast.6

In Mali stehen Wahlen offiziell zwar auf der Agenda – es ist sogar ein Haushaltsposten dafür vorgesehen –, doch das Warten darauf ist sinnlos. Im Juli wurde General Assimi Goïta vom Übergangsparlament für weitere fünf Jahre als Präsident bestätigt – ohne Wahlen. Sein burkinischer Amtskollege, Hauptmann Ibrahim Traoré, verlängerte im vergangenen Jahr die Übergangsfrist auf 60 Monate. Nun sind Wahlen für 2029 angesetzt. Da politische Parteien in allen drei Ländern verboten sind, ist es allerdings fraglich, wie aussagekräftig diese Wahlen wären, sofern sie denn überhaupt stattfinden.

Alle drei Militärregierungen nutzen die gleichen Hebel, um ihre Macht zu stärken: eine autoritäre Regierungspraxis mit Unterdrückung jeglicher Opposition, die Koordinierung untereinander zur Stärkung ihrer Macht und die Inanspruchnahme der Hilfe mehr oder weniger demokratischer Partnerstaaten – all das unterlegt mit dem Narrativ, dass man auf diese Weise die Souveränität wiedererlangt hätte.

Mit der Ankündigung, im gleichen Jahr Wahlen abzuhalten und sich zu einer Konföderation mit gemeinsamen biometrischen Ausweisen zusammenzuschließen, inszenieren die Putschisten eine panafrikanistische Aufbruchstimmung,7 die sie wiederum für ihre Propaganda in den sozialen Netzwerken nutzen.

Unterdessen werden die bürgerlichen Freiheiten mit Füßen getreten. Einschüchterungen, willkürliche Verhaftungen, Zwangsrekrutierungen und sogar außergerichtliche Hinrichtungen treffen die Zivilgesellschaft hart. Die Presse wird durch Repressionen oder erzwungenes Exil zum Schweigen gebracht. Zahlreiche ausländische Medien wurden verboten, darunter die französischen Sender Radio France Internationale (RFI) und France 24, aber auch Voice of America.8

In Mali wurde dem Sender Joliba TV News mehrmals die Lizenz entzogen. Anfang 2025 wurde er der Verleumdung der burkinischen Regierung beschuldigt, nachdem in einer Diskussionsrunde der Wahrheitsgehalt der Berichte über einen Putschversuch angezweifelt worden war, vor dem Hauptmann Traoré gewarnt hatte, um seine Gegner zu diskreditieren. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie die Regime die Medien kontrollieren, um der Bevölkerung eine scheinbar schlüssige Erzählung zu präsentieren, während die Realität vor Ort, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit, eine ganz andere ist.

Im September 2023 haben sich die Juntas von Bamako, Ouagadougou und Niamey zu einem Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen, der Allianz der Sahelstaaten (Alliance des États du Sahel, AES)9 , um die Lücke zu füllen, die die von ihnen vertriebenen westlichen und multilateralen Akteure hinterlassen hatten. Gleichzeitig bemühen sie sich um stärkere Verbindungen zu Russland, China und der Türkei. Von dem unbedingten Willen zur Distanz zu ihren früheren westlichen Partnern, insbesondere Frankreich, zeugen wiederum der kollektive Austritt aus der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) im Januar 2024 und ein Jahr später die Ankündigung, man werde für die AES auch noch eine gemeinsame Truppe aufstellen.

Russland, zu dem auch zuvor schon Beziehungen bestanden, hat sich nach den Putschen als zentraler militärischer Akteur etabliert, sowohl durch bilaterale Partnerschaften als auch durch diplomatische Unterstützung der AES. Seit 2021 kämpften zudem russische Söldner der Wagner-Gruppe an der Seite der malischen Streitkräfte gegen islamistische und separatistische Gruppierungen, wobei sie nicht vor Entführungen, Folter und zahlreichen Massenhinrichtungen von Zivilisten zurückschrecken.

Im Juni 2025 wurde die frühere Wagner-Truppe durch das zwei Jahre zuvor gegründete Afrikakorps ersetzt, das im Gegensatz zu den Wagners direkt dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt ist. Kleinere Kontingente wurden Anfang 2024 auch nach Burkina Faso und Niger entsandt, um dort Soldaten auszubilden, die Sicherheitsdienste zu reformieren, aber auch die Militärregierungen zu schützen. Darüber hinaus erklärte Russland im Januar 2025, dass es der neuen gemeinsamen AES-Truppe mit Ausbildung und Ausrüstung unter die Arme greifen werde – ein starkes Signal der Unterstützung für die neue Regionalorganisation.

Dabei kommt es allerdings gelegentlich zu herben Rückschlägen. Am 13. Juni 2025 erlitt das Afrikakorps in der malischen Ortschaft Anoumalane eine schwere Niederlage gegen die Rebellen der Azawad-Befreiungsfront (Front de libération de l’Azawad, FLA). Die FLA ist ein Zusammenschluss bewaffneter Tuareg, die seit Jahren für einen Separatstaat Azawad im nördlichen Teil Malis mit den Regionen Timbuktu, Gao und Kidal kämpfen. Und am 1. August bekannte sich die GSIM zu einem Anschlag in der Nähe der Stadt Tenenkou, bei dem Dutzende russische Söldner und malische Soldaten ums Leben gekommen sein sollen.10

Ein weiterer wichtiger Player in der Sahelzone ist China, das hier die gleiche Strategie verfolgt wie auf dem übrigen Kontinent: durch Investitionen in die Wirtschaft und die Förderung von Rohstoffen langfristig Fuß zu fassen. Jedoch stößt es damit regelmäßig auf Hindernisse. So ist in Niger der Bau der Pipeline Agadem–Cotonou – eines Sechs-Milliarden-Dollar-Projekts unter der Leitung eines chinesischen Unternehmens, das täglich 200 000 Barrel Öl nach Cotonou in Benin transportieren soll – seit 2024 mit zahlreichen Problemen konfrontiert: Grenzschließungen aufgrund der unsicheren Lage, Entführungen von Mitarbeitern und wachsende diplomatische Spannungen zwischen Niger und China.

Die nigrische Regierung hat sogar einige chinesische Manager ausgewiesen und einem mit chinesischem Kapital gebauten Luxushotel in der Hauptstadt die Lizenz entzogen. Mit der Aktion wollte sie vor allem demonstrieren, dass sie sich für Nigers Souveränität einsetzt – selbst gegenüber langjährigen Partnern, die den Abzug der westlichen Mächte kompensieren könnten.

In Mali tangieren wiederum mehrere Reformen im Bergbaurecht ausländische Investoren; insbesondere kleine chinesische Bergbaubetriebe gerieten wegen riskanter und umweltschädlicher Praktiken ins Visier. Nach tödlichen Erdrutschen im Januar und Februar 2025 und Quecksilbervergiftungen ließ die Regierung in Bamako illegale Betriebe schließen, an denen chinesische Investoren mitverdient hatten. Legale Investitionen aus China sind dagegen weiterhin willkommen. Und die erstrecken sich mittlerweile auf alle strategischen Mineralienvorkommen in Mali. So erhielt 2024 der chinesische Konzern Ganfeng die Lizenz zum Lithiumabbau.

Als größte Profiteurin der neuen Allianzen in der Sahelzone könnte sich die Türkei erweisen. Sie baut ihre Verbindungen zu den AES-Staaten durch Waffenlieferungen und Infrastrukturprojekte immer weiter aus und zeigt ebenfalls ein gesteigertes Interesse an den Rohstoffen der Region. Schon vor den Putschen hat sich Ankara in Niger und Mali am Bau von Krankenhäusern und Moscheen beteiligt – in der Absicht, sich als verlässlicher Partner zu präsentieren.

In Niamey finanzierte ein türkisches Unternehmen 2019 den Wiederaufbau des internationalen Flughafens und errichtete das Radisson Blu Hotel anlässlich des Gipfeltreffens der Afrikanischen Union zur Afrikanischen Freihandelszone (African Continental Free Trade Area, AfCFTA), die am 30. Mai 2019 in Kraft getreten war. Beides waren ebenso strategische wie symbolische Investitionen. Außerdem unterhält die türkische Regierung schon länger direkte Flugverbindungen von Turkish Airlines in alle drei Länder.

Im Gegensatz zu China setzt die Türkei auch stark auf die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich. Nach 2018 zahlte sie 5 Millionen US-Dollar für die gemeinsame Truppe der G5 Sahel, die allerdings 2023 nach dem Rückzug von Mali, Burkina Faso und Niger aufgelöst wurde. In jüngerer Zeit hat sie sich als einer der wichtigsten Waffenlieferanten der Sahelstaaten und größter Lieferant von Kampfdrohnen in Afrika etabliert, denn ihre „Bayraktar TB2“ sind wesentlich billiger als westliche Modelle. Türkische Ausbilder sind vor Ort, um die Geräte zu warten und die Drohnenpiloten zu schulen. Dass sich die AES-Mitglieder für türkische Rüstungsgüter entschieden haben, zulasten der russischen und chinesischen Konkurrenz, garantiert der Türkei eine dauerhafte Präsenz vor Ort.

Fragt sich nur noch, ob angesichts der schlechten Sicherheitslage über Absichtserklärungen hinaus die reale Chance einer Integration der drei AES-Länder besteht, insbesondere auf politischer Ebene. Obwohl es nicht an Beteuerungen regionaler Solidarität mangelt, haben die Staaten immer noch ihre je eigene Herangehensweise, auch in Sicherheitsfragen.

Im April 2025 kam es zu Spannungen zwischen Mali und Algerien, nachdem die algerische Armee behauptet hatte, eine malische Drohne in ihrem Luftraum abgeschossen zu haben. Als Algerien ein Überflugverbot für malische Fluggeräte verhängte und Mali daraufhin seinen Luftraum für Algerien sperrte, schlossen sich weder Niger noch Burkina Faso an. Diese Episode ist ein Indiz dafür, dass nationale Prioritäten – in diesem Fall der Wunsch, den algerischen Nachbarn nicht zu verärgern – jederzeit Vorrang vor den Bündnisverpflichtungen haben können.

3 Siehe Anne-Cécile Robert, „Sahel – Aufstand der Autonomisten“, LMd, September 2023.

4 „Global Terrorism Index 2025“, Institute for Economics and Peace, Sydney, 5. März 2025.

7 Siehe Rémi Carayol, „Panafrikanismus“, LMd, September 2024.

8 Liam Scott, „Burkina Faso suspends VOA broadcasts“, Voice of America, 8. Oktober 2024.

10 „Tenenkou: Mali’s army aimed by the JNIM [GSIM]“, APA News, 1. August 2025.

Aus dem Französischen von Nicola Liebert

Nina Wilén ist Direktorin des Afrika-Programms am Egmont Royal Institute for International Relations in Brüssel.