Keine Zuflucht in Libyen

Die EU-Migrationspolitik und der Aufstieg der Milizenführer

von Wolfram Lacher und Jérôme Tubiana

Jackson war 16 oder 17 Jahre alt, als er sein Heimatland Kamerun in Richtung Libyen verließ. Innerhalb von zwei Jahren hat er vier Versuche unternommen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Bei seinem letzten Versuch wurde er von einem europäischen Schiff gerettet, das ihn nach Italien brachte. Die drei Male davor war er von der libyschen Küstenwache (LCG) abgefangen worden, die von der Europäischen Union ausgestattet und ausgebildet wird. Jedes Mal landete Jackson für mehrere Monate in einem der libyschen Internierungslager für Migrant:innen. In Laufe der Zeit musste ihm seine Familie in Kamerun tausende Euros nach Libyen schicken, um ihn aus diversen Gefängnissen freizukaufen und den nächsten Überfahrtversuch zu finanzieren.

Sein schlimmstes Erlebnis hatte er nach seinem zweiten gescheiterten Versuch Mitte 2021. Das hölzerne Schiff wurde von einem grau gestrichenen Schnellboot gestoppt. Deren Besatzung – bewaffnete und vermummte Männer – lieferten die Migranten nicht in einem der „offiziellen“ Lager ab, sondern verteilten sie auf mehrere unterirdische Verstecke, die zuvor wohl als Stallungen gedient hatten. Offenbar hatten ihre Bewacher so viele Bootsflüchtlinge aufgegriffen, dass der Platz bald nicht mehr ausreichte. Die Insassen wurden in die Lagerhalle einer ehemaligen Arzneimittelfabrik gebracht, die dann als „Al-Maya-Internierungslager“ bekannt wurde.

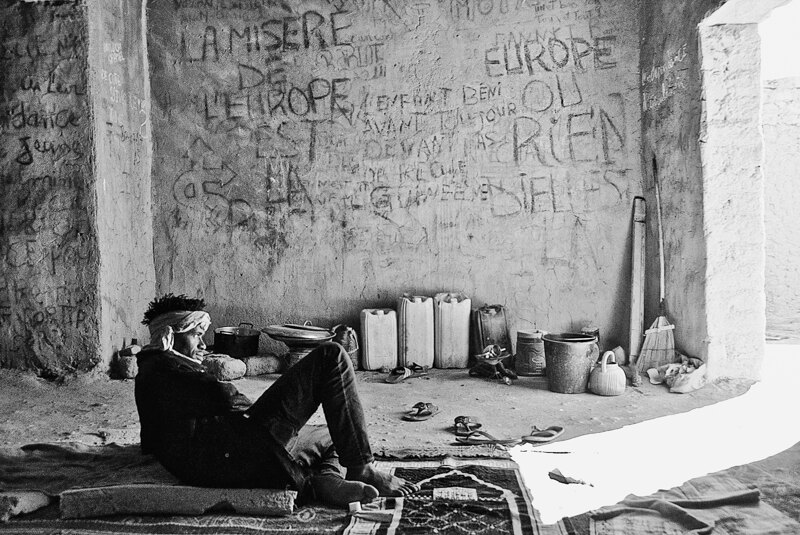

Jackson und seine Mitgefangenen fragten vergebens, wo sie waren. „Es war ein verlassener Ort. Sie öffneten für uns einen großen verstaubten Raum. Wir schliefen auf dem Fußboden, mehr als 1000 Leute in einem Raum. Wir waren die Ersten dort. Sie hatten uns geschnappt, um ‚al-Maya‘ aufzubauen.“ Einige aus dem ersten Schub von Gefangenen mussten die künftigen Zellen errichten. Die, in der Jackson sechs Monate verbrachte, war fast hermetisch abgeriegelt. Wasserkanister und das wenige Essen – manchmal nur ein halbes Brot pro Tag und Person – wurden an einem Seil durch eine Luke im Dach herabgelassen.

Dieses Seil war der einzige Weg nach draußen: In den sozialen Netzwerken kursierte ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein Gefangener hochgezogen wird. Das kam laut Jackson aber nur selten vor. Einige Insassen starben an Hunger, andere aufgrund der winterlichen Kälte.

In anderen libyschen Internierungslagern war es den Migranten gestattet, Mittelsmänner anzurufen, um Geldtransfers für ihre Freilassung zu organisieren. Jackson erzählt, er und seine Zellengenossen hätten einen ihrer Aufseher auf diese Möglichkeit angesprochen. Doch die Antwort lautete: „Dieser Ort ist nicht wie die anderen Gefängnisse. Wir brauchen euer bisschen Geld nicht. Wir zielen auf die EU. So viel Geld könnt ihr gar nicht aufbringen. Wenn wir kriegen, was wir wollen, werden wir euch freilassen.“1

Mehrere Migranten, die in al-Maya inhaftiert waren, haben ihre Verzweiflung geschildert, als ihnen klar wurde, dass sie sich aus diesem Gefängnis nicht freikaufen konnten. Bis zu 5000 Gefangene waren hier eingepfercht, um die EU und die zuständigen UN-Instanzen auf al-Maya aufmerksam zu machen. So wollte man die offizielle Anerkennung als Inhaftierungslager erhalten. Denn das war die Voraussetzung, um Hilfsgüter und Gelder zu beziehen, wie sie bereits andere libysche Institutionen erhielten, die sich auf das Ergreifen von Migranten spezialisiert hatten.

Das sind insbesondere die libysche Küstenwache und eine Abteilung des Innenministeriums namens DCIM, die mit der „Bekämpfung der illegalen Migration“ betraut ist. Ihre Gelder beziehen sie von der international anerkannten Regierung in Tripolis, erhalten aber auch Unterstützung von Italien, der EU und der UNO. Diese Finanzquellen hatten auch die Betreiber des Al-Maya-Lagers im Auge. Die Hauptdrahtzieher waren die Buzriba-Brüder aus Zawiya, 50 Kilometer westlich von Tripolis, unter deren Schutz sowohl die örtliche Küstenwache als auch das dortige Al-Nasr-Gefängnis standen.

Das Al-Nasr-Internierungslager war von den Machthabern in Tripolis zunächst offiziell anerkannt und von Vertretern der UN-Behörden besucht worden. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) hatte den Häftlingen eine „freiwillige humanitäre Rückkehr“ in ihre Herkunftsländer angeboten. Wobei das Wort „freiwillig“ ein Euphemismus ist, zumal wenn es für die Betroffenen ansonsten nur die Möglichkeit gibt, durch Lösegeldzahlungen freizukommen. Doch die unmenschlichen Zustände im Al-Nasr-Gefängnis führten dazu, dass es von der Liste der offiziellen Haftzentren gestrichen wurde. Die UN verhängten Sanktionen gegen drei Leiter des Lagers.2 Der Berüchtigtste unter ihnen, Abderrahman Milad „al-Bija“, der Kommandeur der Küstenwache von Zawiya, wurde im Oktober 2020 in Tripolis festgenommen und sechs Monate lang inhaftiert. Am 1. September 2024 wurde er von Unbekannten erschossen.

Ein zentrales Motiv für den Aufbau des Al-Maya-Lagers war die Notwendigkeit, sich von diesen sanktionierten Personen zu distanzieren. Nur so konnte man sich die offizielle Unterstützung für die neue Einrichtung sichern. Als der Präsidialrat in Tripolis im Januar 2021 eine neue Milizenkoalition unter dem Namen Stability Support Apparatus (SSA) gründete, waren auch die Buzriba-Brüder beteiligt. Hassan Buzriba wurde sogar zum Vizechef des SSA berufen. Dennoch blieben die Buzribas weitgehend unabhängig von Tripolis. In al-Maya arbeiteten sie mit ehemals verfeindeten Milizen aus der Region Warshafana zusammen, mit denen sie sich inzwischen ausgesöhnt hatten.

Das neue Gefängnis lag an der Grenze zwischen den Bezirken Warshafana und Zawiya, westlich von Tripolis. Um es zu füllen, begannen die Buzribas, Schiffe mit Migranten abzufangen. Dazu dienten ihnen im Ausland gekaufte Patrouillenboote, für die nahe der ehemaligen Arzneimittelfabrik eine Hafenmole gebaut wurde. Doch auch jetzt ging die Zusammenarbeit mit den in Verruf geratenen Ex-Partnern weiter. Beispielsweise wurden viele der in al-Maya abgelieferten Gefangenen von der Küstenwache Zawiyas festgenommen und landeten zunächst im Al-Nasr-Gefängnis. So erging es auch dem Kameruner Jackson bei seinem dritten Überfahrtversuch, vier Monate nachdem er schließlich doch gegen Bezahlung aus al-Maya freigekommen war.

In al-Nasr hatten die Gefangenen nur wenige Tage Zeit, um das Lösegeld von 3000 Libyschen Dinar (etwa 550 Euro) zu organisieren. Wer das nicht schaffte, landete in al-Maya. Diese Aussicht versetzte Jackson in Panik: „Verwandte in Kamerun und Freunde in Europa zahlten, und ich wurde nach zehn Tagen freigelassen.“ Tags darauf wurden alle anderen nach al-Maya überstellt, erzählt Jackson. Das Ganze folgte einer Art Arbeitsteilung: Al-Nasr diente als Schleuse, um den Migranten Geld abzupressen, und al-Maya als Gefängnis ohne Ausweg, um internationale Gelder abzugreifen.

Nach der Eröffnung von al-Maya debattierten die internationalen Akteure, die in Libyen präsent sind, über Monate, ob man das neue Gefängnis besuchen sollte oder nicht. EU und UN waren besorgt über Berichte, wonach Migranten in al-Maya Gewalt erfuhren. Offiziell gab es keine Besuche. Es gibt allerdings Augenzeugenberichte über Besucher in Jacken mit IOM-Emblem, die Insassen eine „freiwillige“ Rückkehr anboten.

Ein Jugendlicher aus Somalia, der sechs Monate in al-Maya festgehalten wurde, hat zwei Besuche von IOM-Vertretern miterlebt, die in beiden Fällen böse endeten. Weil solche Besuche die einzige Gelegenheit waren, bei denen die Zellentür geöffnet wurde, kam es beide Male zu einem versuchten Massenausbruch, der mit tödlichen Schüssen auf die Flüchtenden endete.

Gewalt und Hunger im Al-Maya-Lager

Angesichts solcher Zustände konnten die Betreiber von al-Maya schwerlich mit internationalen Geldern rechnen. Zudem verschlechterte sich die Beziehungen zwischen der Regierung in Tripolis und den Buzribas, seit diese im März 2022 den erfolglosen Versuch einer Gegenregierung unterstützt hatten, die Amtsgeschäfte in der Hauptstadt zu übernehmen. Im Mai 2023 ließ die Regierung die Boote der Al-Maya-Betreiber mit Drohnen angreifen. Der Traum von einer Unterstützung durch Tripolis und die EU war vorbei. Mittlerweile funktioniert das Gefängnis offenbar immer mehr nach dem klassischen Modell der Schutzgelderpressung.

Tatsächlich war es aus Sicht der Buzriba-Brüder aber durchaus nicht abwegig, auf europäische Unterstützung zu spekulieren, falls sie eine große Zahl von Migranten an der Überfahrt nach Europa hindern würden, selbst wenn es dabei zu Misshandlungen kam. Schließlich kooperierten Italien und die EU bereits mit Gruppen, die genau dieselben Methoden anwandten. Die EU setzt bei der Kontrolle ihrer Außengrenzen zunehmend auf „Externalisierung“. Diese Politik läuft darauf hinaus, nichteuropäische Staaten dafür zu bezahlen, dass sie Migrationsbewegungen, übers Meer oder über Land, so früh wie möglich unterbinden.

Entsprechende Vereinbarungen hat die EU in den letzten Jahren mit etwa 15 Staaten abgeschlossen.3 Unter diesen ist Libyen insofern ein Sonderfall, als es in dem Land seit 2011 keine zentrale Autorität mehr gibt. So hatte etwa die „Regierung“, mit der Italien 2017 seinen ersten Deal abschloss, nicht einmal die Kontrolle über Tripolis. Derzeit wird der größte Teil Libyens, einschließlich seiner Ost- und Südgrenzen, von den Streitkräften Chalifa Haftars beherrscht, der in Bengasi eine Parallelregierung als zivile Fassade unterhält.

Die EU scheint jedoch mit dem Ergebnis ihrer Strategie alles in allem zufrieden zu sein und hat wiederholt erklärt, dass sie mit weiteren externen „Partnern“ ins Geschäft kommen will. Berücksichtigt man die einmalige Problemlage in Libyen, könnte man die EU-Politik, was die Zahlen betrifft, tatsächlich als erfolgreich bezeichnen – zumindest anfangs. Aufgrund der Abkommen mit Tripolis und mit Niger war die Zahl der Ankommenden aus Libyen in der EU zwischen 2016 und 2019 von der Rekordmarke 165 000 auf 7000 zurückgegangen. Seitdem ist die Zahl wieder gestiegen, 2024 lag sie bei 47 000.

Doch dieser „Erfolg“ wird relativiert, wenn man nicht nur die Libyenroute in den Blick nimmt, sondern das größere Bild ins Auge fasst. 2023 kamen in Italien 157 000 Migrant:innen an, womit die Zahl von 2016 fast wieder erreicht war. Der Grund war, dass immer mehr Boote statt von Libyen von Tunesien aus starteten. Solche Verlagerungen von Migrationsrouten dienen in Brüssel als Rechtfertigung dafür, dass man die Blockade der nordafrikanischen Küste vervollständigt. 2023 machte die EU einen Blitzdeal mit Tunesien, den Kommissionspräsidentin von der Leyen als „Blaupause“ für weitere Abkommen pries.4 Und das, obwohl Migranten aus Subsahara-Afrika in Tunesien brutal misshandelt wurden – was nur noch mehr von ihnen auf die Boote trieb.

Infolge des Deals mit der EU schob Tunis 13 000 Menschen über die Grenze nach Libyen ab, wo viele von ihnen in dem neuen Internierungslager al-Assa landeten. Das hinderte Brüssel aber nicht daran, eilends weitere Partnerschaften mit Ägypten, Mauretanien und Marokko einzugehen (wobei Marokko mit einer „weicheren“ Haltung zur Westsahara-Frage belohnt wurde).

Mit ihrer Fixierung auf die Zahl der Ankünfte blendet die EU die Frage nach den menschlichen Kosten aus: Im gesamten Mittelmeer kamen in den letzten zehn Jahren fast 28 000 Flüchtlinge ums Leben, davon 21 000 im zentralen Mittelmeer. Aufschlussreich sind dabei zwei Zahlen für die Jahre 2017 bis 2019: In diesem Zeitraum stieg die Quote der durch die libysche Küstenwache verhinderten Überfahrten von 12 auf 50 Prozent, zugleich stieg jedoch die Todesrate von 2 auf 7 Prozent, also um mehr als das Dreifache.5

Das steht im Widerspruch zur Behauptung der EU, ihre Politik diene der Rettung von Menschenleben. Viele Anzeichen deuten vielmehr auf eine bewusste Strategie, die durch ein erhöhtes Todesrisiko auf maximale Abschreckung zielt. Das gilt etwa für die 2020 gestartete „Operation Irini“, bei der die beteiligten Kriegsschiffe, die Waffentransporte abfangen sollen, anders als bei früheren Einsätzen kein Mandat zur Seenotrettung haben; und es gilt für die Politik Italiens, Rettungsschiffe von NGOs zu behindern, wie auch für die Entscheidung Deutschlands, die finanzielle Unterstützung für solche Schiffe einzustellen.

Auch die Wüstengebiete im Hinterland der nordafrikanischen Küste haben sich in eine Todeszone für Flüchtende verwandelt. In Niger stieg die Zahl der Toten zwischen 2016 und 2017 um das Fünffache, nachdem ein von der EU unterstütztes Gesetz in Kraft getreten war, das den Transport von Migranten kriminalisiert.6 In Libyen selbst gibt es weder Daten über die Toten in der Wüste noch über die Zahl der Todesopfer in den offiziellen Internierungslagern oder den Wellblechhallen der Schleuser, in denen Migranten systematisch gefoltert werden, um Lösegeld zu erpressen. Ab und zu werden Massengräber entdeckt, und es dürften täglich neue Opfer hinzukommen.7

Die eigentliche Ursache dafür, dass in Libyen der Überlebenswille von Migranten auf so brutale Weise ausgebeutet wird, ist allerdings nicht die Politik der Europäer. Die libysche Migrationspolitik beruhte schon während der Gaddafi-Ära auf Ausbeutung. Damals gab es in Libyen weit über 1 Million Arbeitsmigrant:innen – darunter Hunderttausende aus den Subsahara-Staaten –, die keinen regulären Status hatten und willkürlich festgenommen und abgeschoben werden konnten. Der Urknall für das heutige Erpressungsgewerbe war jedoch die Implosion des Gaddafi-Regimes, mit der 2011 die Zentralgewalt im Land zusammenbrach. Seitdem konnten bewaffnete Gruppen, die sich überall im Land bildeten, in ihrem jeweiligen Einflussgebiet als Schleuser agieren oder die Migranten nach Belieben erpressen. In dieser ersten Phase machte es keinen Unterschied, ob es sich bei den Akteuren um Einheiten der seit 2011 fragmentierten staatlichen Sicherheitskräfte oder um kriminelle Gangs handelte.

Heute ist das Geschäftsmodell der Migrationsprofiteure hingegen vor allem von der Externalisierungsstrategie der Europäer geprägt. Sie brachte die Schutzgelderpresser dazu, unter dem Deckmantel der staatlichen Sicherheitsorgane zu operieren und ihr Geschäft darauf zu konzentrieren, Überfahrten zu verhindern, anstatt sie zu ermöglichen. So haben die EU-Staaten – allen voran Italien – dazu beigetragen, ein fest verankertes System der Ausbeutung durch staatlich lizenzierte Gruppen zu schaffen.

Der entscheidende Moment für die Entstehung dieses Systems war im Juli 2017. Fünf Monate zuvor hatte Italien mit der Regierung in Tripolis eine enge Kooperation im „Kampf gegen illegale Migration“ vereinbart. Denn im Laufe des Jahres 2016 war der Weg über Libyen zur wichtigsten Route für Migranten und Flüchtlinge in Richtung Europa geworden, weshalb man in Italien für 2017 mit einer neue Rekordzahl von Ankömmlingen rechnete.

Doch dann gingen die Zahlen im Juli plötzlich zurück. Das lag nicht etwa an verstärkten Abfangaktionen der libyschen Küstenwache, denn die EU und Italien hatten gerade erst begonnen, die LCG auszubilden und mit Patrouillenbooten auszustatten (von denen bis heute über 30 ausgeliefert wurden). Der Grund war ein anderer: Die Milizenführer im Westen Libyens fingen an, Migranten an der Abfahrt zu hindern. Vorausgegangen waren Kontakte mit der Regierung in Tripolis und Abgesandten Italiens, die ihnen die Anerkennung als reguläre Einheiten der staatlichen Sicherheitskräfte versprachen, zugleich aber mit Sanktionen oder Strafverfolgung drohten für den Fall, dass sie ihre Schleusertätigkeit fortsetzten.8

Von diesem Moment an wurde die „Migrationsbekämpfung“ für die libyschen Milizen zu einem attraktiven Geschäftsmodell, das ihnen nicht nur einen offiziellen Status verschaffte, sondern auch Anspruch auf feste Gehälter und staatliche Gelder, etwa über die DCIM-Abteilung des Innenministeriums. Mittel für die Verpflegung und Reinigung der Abschiebelager konnten auf vielfältige Weise veruntreut werden, ebenso wie die Unterstützung der UN-Agenturen, die aus EU-Töpfen bezahlt wurde. Und schließlich konnte man die Gefangenen als Zwangsarbeiter „vermieten“ und Gelder für ihre Freilassung erpressen.

Tatsächlich widmeten sich viele Milizenführer gleichzeitig der Migrationsbekämpfung und dem Schlepperbusiness. Dabei passten sie ihr Geschäftsmodell – siehe al-Maya – den wechselnden politischen Bedingungen an. Nach Aussagen von Migranten, die es nach Europa geschafft haben, gelten Mitglieder der libyschen Küstenwache als die besten Schlepper, weil bei ihnen das Risiko, abgefangen zu werden, gleich null ist. Vor allem aber machte ihre Rolle bei der Migrationsbekämpfung die Milizenführer zu wichtigen Ansprechpartnern für internationale Akteure. LCG-Kommandeure und Leiter der Internierungslager haben nicht nur italienische Geheimdienstleute und IOM- oder UNHCR-Delegationen empfangen, sondern auch Vertreter ausländischer Botschaften, die etwa gefangene Landsleute zurückholen wollten. Die Leiter des DCIM und deren Vorgesetzte im Innenministerium wurden wiederum von europäischen Botschaftern hofiert.

Dank ihrer Aufwertung im Zuge der Migrationsbekämpfung – durch Geldflüsse und internationale Kontakte – übernahmen die Milizenführer nach und nach die Kontrolle über staatliche Institutionen. Im Dezember 2021 gelangte Mohammed al-Khodscha, der das berüchtigte Tariq-al-Sikka-Lager in Tripolis betrieben hatte, an die Spitze des DCIM.9 Elf Monate später wurde Emad Trabelsi, dessen Miliz das ähnlich verrufene Al-Mabani-Lager kontrollierte hatte, zum Innenminister ernannt. Auch die Buzriba-Brüder fanden ihren Weg nach oben: Essam Buzriba ist seit 2022 Innenminister der Parallelregierung in Bengasi im Osten des Landes; im Juni 2025 wurde sein Bruder Hassan vom Präsidialrat in Tripolis zum Kommandeur der SSA-Miliz berufen, obwohl er ein erklärter Feind von Regierungschef Abdulhamid Dabeiba ist. Heute können also die Netzwerke, die ihren Aufstieg dem Geschäft mit den Migranten verdanken, ihr Business von den Kommandohöhen des Staates aus betreiben.

Dass die Milizenführer den libyschen Staat eroberten, hatte allerdings nicht nur mit dem Geschäft der Migrationsbekämpfung zu tun. Denn dies war nicht die einzige Methode, um Kapital zu akkumulieren und internationale Beziehungen zu knüpfen. Noch mehr Geld war zu machen durch das Anzapfen der Finanzkanäle, über die Libyens Öleinnahmen in Importgeschäfte, öffentliche Aufträge, Subventionen und Ähnliches fließen.10 Auf dem Gebiet der Migrationsbekämpfung profitierten diese Akteure allerdings von einer Anreizstruktur, die direkt durch die EU-Politik geschaffen wurde. Der wichtigste „Lieferant“ von Gefangenen für die Internierungslager war schließlich die LCG, deren Abfangtätigkeit von Brüssel unterstützt wird – auch wenn die EU offiziell willkürliche Inhaftierung in Libyen ablehnt.

Kritiker der EU-Strategie tun die libyschen Partner der Union oft als bloße Milizen ab, etwa wenn sie von der „sogenannten libyschen Küstenwache“ sprechen. Diese Kritik mag noch 2017, als die jetzige EU-Linie beschlossen wurde, zutreffend gewesen sein. Heute geht sie jedoch an der Sache vorbei: Heute sind die Milizen der Staat.11 Und dieser Staat hat mittlerweile ein Eigeninteresse am Weiterlaufen des Erpressungsgeschäfts entwickelt.

Als Magnus Brunner, der EU-Kommissar für Inneres und Migration, und drei Minister (aus Italien, Griechenland und Malta) Anfang Juli nach Tripolis reisten, präsentierten Dabeiba und Trabelsi ihnen fantastische Ideen, wie man die Deportation von Migrant:innen massiv ausweiten könnte. Zwar ist ihr Plan völlig unrealistisch: Die Regierung Dabeiba hat jenseits von Tripolis kaum etwas zu sagen, und Deportationen sind teuer. Doch Dabeiba kämpft um sein politisches Überleben und will die Unterstützung der EU für seine Regierung sicherstellen, indem er sich als nützlich erweist.

Früher mussten die EU-Vertreter ihre libyschen Partner mit Anreizen zur Zusammenarbeit bewegen, denn für die war die Migrationsfrage von untergeordneter Bedeutung. Heute jedoch, wo die Milizen, deren Business die Migrationsabwehr ist, an zentrale Positionen des libyschen Staats gerückt sind, verhandelt die libysche Seite aktiv um den Preis für ihre Kooperation. Dabei konkurriert Dabeiba um die europäische Unterstützung mit Chalifa Haftar und dessen Söhnen, deren Libysch-Arabische Streitkräfte (LAAF) drei Viertel des libyschen Territoriums kontrollieren.

Der Umgang der Europäer mit den Haftars ist das deutlichste Beispiel dafür, wie die EU in ihrer Obsession, die Migration über das Mittelmeer einzudämmen, zur Legitimierung libyscher Warlords beiträgt. Lange Zeit legten im Osten Libyens keine Boote mit Migranten ab, weil der Weg nach Italien viel länger ist als aus dem Westen des Landes. Doch ab 2022 kamen in Italien plötzlich tausende Menschen an, die in großen Fischkuttern von Ostlibyen aufgebrochen waren. Viele von ihnen waren über den Flughafen Bengasi nach Libyen eingereist. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni war alarmiert und empfing Haftar im Mai 2023 zu Gesprächen in Rom. Es war das erste Mal, dass Haftar von Italien mit einer Einladung beehrte wurde, seit er im Juni 2020 den Kampf um Tripolis verloren hatte.

Bald, nachdem Haftar aus Rom zurückgekommen war, kamen keine Boote mehr aus Ostlibyen an. Seitdem haben sich italienische Abgesandte regelmäßig mit Haftars Söhnen getroffen, und das italienische Militär hat begonnen, Haftars Streitkräfte auszubilden.12 Die Haftars demonstrieren also, dass sie das Ventil nach Belieben auf- und zudrehen können. 2025 haben sie wieder Überfahrten zugelassen, aber nicht nach Italien, sondern nach Kreta, worauf die griechische Regierung ähnlich panisch reagierte und Außenminister Giórgos Gerapetritis nach Bengasi entsandte. Athen hat inzwischen angeboten, Haftars Küstenwache auszubilden, aber Haftar stellt noch weitere Forderungen.13

Vom Betreiber eines Internierungslagers zum Innenminister

Als die erwähnte EU-Delegation, mit Migrations-Kommissar Magnus Brunner an der Spitze, am 8. Juli von Tripolis nach Bengasi flog, um sich mit Haftar zu treffen, musste sie unverrichteter Dinge wieder abreisen. Für ihren Empfang hatte der General zwei seiner Minister zum Flughafen geschickt. Das war für die Delegation inakzeptabel, weil es eine Art Anerkennung der Parallelregierung in Bengasi bedeutet hätte. Daraufhin sagte Haftar das Treffen ab.14

Brunner, ebenso wie italienische Offizielle, hat wiederholt davor gewarnt, Russland könne die libysche Migrationsroute als „Waffe“ gegen Europa einsetzen – wofür es bisher keinerlei Beweise gibt. Umfassende Beweise gibt es hingegen dafür, dass Haftar die Migrationsströme benutzt, um die Europäer zu erpressen. Und die schienen nur allzu bereit, sich auf dieses Spiel einzulassen.

Im März 2025 lief über die sozialen Medien in Libyen ein Aufruf, in dem es hieß: „Nein zur Ansiedlung von Afrikanern in Libyen! Nein zum Plan Italiens! Lasst uns gemeinsam die Afrikaner aus Libyen verjagen! Demonstration diesen Freitag!“ Die Regierung Dabeiba wurde beschuldigt, mit Italien und anderen ausländischen Mächten die dauerhafte Ansiedlung von Migranten in Libyen zu planen und damit das soziale Gefüge im Land für immer zu verändern.

Die Kampagne ging von Gegnern Dabeibas aus, mit dem Ziel, die in Libyen weit verbreitete Xenophobie gegen die Regierung zu instrumentalisieren. Dem Aufruf, auf die Straße zu gehen, folgten zwar nur ein paar Dutzend Menschen, doch die Regierung geriet in Panik. „Wir hatten Angst vor Pogromen, vor einem Blutbad“, berichtete einer von Dabeibas Ministern. Diese Ängste waren nicht unbegründet. Viele erinnerten sich an die Krawalle gegen Migranten im Jahr 2000, bei denen mindestens 130 Menschen aus Subsahara-Afrika und 16 Libyer getötet wurden.

Um Handlungswillen zu demonstrieren, ordnete Innenminister Trabelsi ein paar willkürliche Razzien gegen Arbeitsmigranten an, versprach Deportationen im großen Stil und bestellte einige EU-Botschafter ein, um ihnen zu erklären, dass Libyen der Ansiedlung von Migranten niemals zustimmen werde. Derweil schloss der Inlandsgeheimdienst in Tripolis die Büros von internationalen NGOs, die sich für verbesserte Lebensbedingungen der Migrant:innen engagieren, und verhörte ihre libyschen Mitarbeitenden. Anschließend wurden diese NGOs, aber auch das UNHCR beschuldigt, sie hätten sich an einem Geheimplan der EU beteiligt, der angeblich die dauerhafte Niederlassung von Migranten in Libyen vorsieht. Die Einstellung der medizinischen Aktivitäten der NGOs – von denen einige im Auftrag von UN-Behörden agierten – führte unmittelbar zum Tod von Migranten.

Die Überzeugung, Opfer einer ausländischen Verschwörung zu sein, ist in Libyen – bis hinein in die Eliten – tief verwurzelt. Ähnlich verbreitet ist die Angst vor demografischem Wandel. Der Grund dafür ist nicht nur Rassismus, sondern auch handfeste Interessen: Die Einbürgerung von Ausländer:innen würde den Anteil an den Öleinnahmen mindern, der libyschen Bürger:innen in Form von staatlichen Gehältern und öffentlichen Subventionen zukommt.

Die Verschwörungstheorie, wonach die Europäer die libysche Gesellschaft ummodeln wollen, kursiert in Libyen seit Langem. Auch Politiker wie Trabelsi und Dabeiba haben wiederholt auf diese Behauptung angespielt, die auf der fast einhelligen Überzeugung beruht, dass Libyen in erster Linie Opfer von Transmigration in Richtung Europa sei. Dieser Diskurs verschleiert jedoch die Tatsache, dass die große Mehrheit der Migrant:innen – vor allem aus den Nachbarländern Niger und Tschad – nach Libyen kommen, um im Land zu arbeiten, und nicht, um nach Europa zu gelangen. Denn die libysche Wirtschaft ist auf eine große Zahl von ausländischen Arbeitskräften angewiesen.

Und noch etwas kommt in den öffentlichen Debatten in Libyen nicht vor: Im Zuge des EU-finanzierten Programms zur „freiwilligen humanitären Rückkehr“ hat die IOM seit 2015 mehr als 100 000 in Libyen gestrandete Menschen repatriiert.15 Das sind weit mehr, als die libyschen Behörden hätten zurückführen können – und unendlich viel mehr als die Zahl derer, die im Rahmen des Resettlement-Programms des UNHCR in den wenigen „sicheren Ländern“, die heute noch Flüchtlinge aufnehmen, Zuflucht gefunden haben.

Zugleich verleiht die EU-Strategie, ohne es zu wollen, diesen Verschwörungstheorien aber eine gewisse Glaubwürdigkeit. Tatsächlich versuche die Europäer ja vor allem, die Migrant:innen in Libyen festzuhalten. Hinzu kommt, dass Brüssel auch lange über die IOM und andere Organisationen bemüht war, die Situation der Migrationsbevölkerung in Libyen zu verbessern. Dazu gehörten auch – erfolglose – Anstrengungen, den Arbeitsmigrant:innen zu einem geregelten Status zu verhelfen. Solche Initiativen entspringen einem nachvollziehbaren Kalkül: Wenn Menschen, die in Libyen Arbeit finden wollen, nur Elend und Ausbeutung erleben, sehen sie sich vielleicht gezwungen, nach Europa weiterzureisen. Dagegen könnten Migrant:innen, die über Libyen nach Europa gelangen wollen, im Lande bleiben, wenn sie dort Arbeit und ein sicheres Leben finden. Von der libyschen Gesellschaft, die den Begriff „Einwanderungsland“ strikt zurückweist, werden solche Bemühungen aber eher als Bedrohung wahrgenommen.

Auch die jüngsten Medienberichte, wonach die Trump-Regierung Libyen im Auge hat, um unerwünschte Migrant:innen aus Drittländern loszuwerden und hunderttausende Palästinenser:innen aus Gaza zu deportieren, dürfte die Angst vor einer westlichen Verschwörung nicht gemildert haben.16 Es gibt Berichte, sowohl Dabeiba als auch die Haftars hätten in ihrem Buhlen um die Gunst der Trump-Regierung ihre Offenheit für solche Pläne signalisiert. Ob sie am Ende tatsächlich mitmachen würden, ist ungewiss. Aber schon die Bereitschaft, sich auf solche Ideen einzulassen, lässt erkennen, wie skrupellos beide Fraktionen in ihrem Machtstreben sind.

Das zeigt sich auch in ihrer Kooperation mit der EU, deren Politik eindeutig den Interessen Libyens zuwiderläuft und darüber hinaus den Nationalstolz der Libyer verletzt. Es ist kein Zufall, wenn bei den Menschen heute der Eindruck vorherrscht, dass die Politik der EU allein den europäischen Interessen und nicht der Stabilität und Sicherheit Libyens dient.

Die Europäer sind fürs Erste damit zufrieden, Libyen als rechtliche Grauzone nutzen zu können, in der man – weil das Land keine Flüchtlingsrechte kennt – die Migration mit Maßnahmen verhindern kann, die anderswo illegal wären. Auf lange Sicht fördert die EU damit allerdings politische Kräfte, die sich nicht mehr damit begnügen, von Migranten Lösegelder einzutreiben, sondern entschlossen sind, auch europäische Regierungen zu erpressen.

4 „Italy hosts conference to address irregular migration“, Deutsche Welle, 23. Juli 2023.

9 Siehe Ian Urbina, „Gefangen im Auftrag Europas“, LMd, Januar 2022.

10 Siehe „Libyen – die Clans und das Geld“, LMd, Oktober 2024.

11 Siehe Wolfram Lacher, „Libyens zum Staat gewordene Milizen“, SWP, Juli 2023.

15 „IOM Reaches Milestone as 100,000 Migrants Return Home from Libya“, IOM, 12. Juni 2025.

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

Wolfram Lacher arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Jérôme Tubiana ist Berater für Médecins sans frontières in Migrations- und Flüchtlingsfragen.

© LMd, Berlin