Unterwegs mit der MSC Armonia

Ein Selbstversuch auf dem Mittelmeer

von Élisa Perrigueur

Der Kiel der 274 Meter langen „Armonia“ mit ihren 13 Decks, 2620 Passagieren und 721 Crewmitgliedern pflügt durchs tiefblaue adriatische Meer. „Feel the Magic in the Air“ – die Popklänge der Gruppe Magic System mischen sich mit dem dumpfen Lärm der Motoren. Am großen Schornstein, aus dem schwarzer Qualm in den azurblauen Himmel steigt, prangt das Logo der Mediterranean Shipping Company (MSC), der größten Reederei der Welt.

Jedes Passagierdeck wurde nach einem Edelstein benannt. Das Sonnendeck Nummer 12 trägt den Namen „Zaffiro“ (Saphir). Die Gäste liegen mit dem Rücken zum Meer, denn bei Tagesanbruch werden die Sonnenliegen alle in die gleiche Richtung ausgerichtet. „So lautet die Anweisung, aber Sie können die Liege umdrehen, wenn Sie wollen“, seufzt Amman1 von den Philippinen, der wie alle Crewmitglieder ein Schild mit seinem Vornamen und seiner Nationalität trägt.

Von Deck 12 haben die Passagiere so einen freien Blick auf Deck 11 und die organisierten Aktivitäten, die dort stattfinden. Zwischen Meerwasserschwimmbecken und den heiß begehrten Whirlpools spielt die Menge an diesem Juninachmittag begeistert beim „Mega-Bingo“ mit.

Die Urlauber in Badekluft hängen an den Lippen des brasilianischen Animateurs: „25 000 Euro – Gewinnen sie bis zu 25 000 Euro!“, schreit Pedro in sechs Sprachen (Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch) ins Mikrofon. Ein indischer Kellner schiebt seinen Servierwagen durch das dichte Gedränge auf Deck. Unermüdlich sammelt er Sangria-Gläser und Teller mit MSC-Logo ein, auf denen sich Pommes-Reste und halbe Sandwiches stapeln. An den All-You-Can-Eat-Buffets, die „Il Girasole“ (Sonnenblume), „Hamburger Paradise“ oder „Pizza und Pasta“ heißen, bekommt man fast rund um die Uhr etwas zu essen.

Heute holt beim Mega-Bingo niemand den Hauptgewinn. Doch in zwei Tagen gibt es die nächste Chance. „Wenn ich gewinne, brauche ich nicht mehr zu arbeiten“, träumt Théo, ein Automechaniker aus Südfrankreich, ohne recht daran zu glauben. Manchmal besucht der begeisterte Kreuzfahrer abends auch das Palm Beach Casino auf Deck 6 („Diamante“) und setzt dort kleine Beträge.

Zwischen den blinkenden Spielgeräten trifft er auf Zaur aus Aserbaidschan. „Sa was sdarowje!“, ruft Zaur auf Russisch – Prost! Er hält ein Proseccoglas in der Hand und sieht glücklich aus, obwohl er gerade mehr als 1000 Euro verspielt hat. „Ich habe genug Geld, arbeiten brauche ich nicht“, sagt Zaur, ohne ins Detail zu gehen. Tagsüber schläft er. An den Landausflügen nimmt er nicht teil. Aber sobald die Nacht anbricht, sitzt er am Roulettetisch. „Ich liebe Kreuzfahrten, weil Nationalitäten hier keine Rolle spielen: Russen, Franzosen, Italiener … auf dem Meer sind wir alle Freunde!“, erklärt er.

Die Zeit an Bord steht im Zeichen des Partymachens und des „Digital Detox“. Für die Kreuzfahrtgäste gibt es Fernsehprogramme in mehreren Sprachen, aber keine Zeitungen. Die Internetnutzung ist kostenpflichtig: 90 Euro für zwei Geräte. Ein Mobilfunknetz gibt es auf dem offenen Meer nicht.

Von April bis November ist die „Armonia“ pausenlos auf dem Mittelmeer unterwegs. Im Juni fährt sie die Route von Venedig über Brindisi und Piräus nach Mykonos und kehrt über Split in die Lagunenstadt zurück. Als ich mit dem Schiff fahre, tummeln sich Menschen aus über 30 Ländern an Bord, gut ein Drittel sind allerdings Italiener:innen: „Das Unternehmen MSC wurde von einem Italiener gegründet, und die Lage der Häfen entscheidet, woher die Passagiere kommen“, erklärt die italienische Hostess Giulia. Hinter den Italienern folgen Spanier, US-Amerikaner und Australier; und schließlich Deutsche, Portugiesen, Franzosen, Puerto-Ricaner und Niederländer.

Die Reederei MSC, ebenso wie ihre Kreuzfahrtgesellschaft MSC Cruises, hat ihren Sitz in Genf. Gegründet wurde das Unternehmen von Gianluigi Aponte, der entfernt mit Alexis Kohler verwandt ist. Kohler war bis Juni 2025 Generalsekretär im Elysée-Palast und damit höchster Beamter im französischen Präsidialamt. Zuvor hatte er als Finanzchef von MSC gearbeitet; 2022 wurde gegen ihn wegen des Verdachts der Vorteilsnahme im Amt und der Bestechung ermittelt.

Das Bordpersonal, das die Passagiere stets mit einem „Hello, how are you?“ begrüßt, übt verschiedenste Tätigkeiten aus: Es gibt Stewards, Kellnerinnen, Reinigungskräfte, Installateure, Mechaniker. Sie kommen von den Philippinen, aus Mauritius, Brasilien, Madagaskar, Indonesien, Albanien, der Ukraine oder Kroatien. Für Aufgaben mit Passagierkontakt werden eher Europäer und Südamerikaner eingesetzt. Neben der Betreuung der Gäste sind sie auch verantwortlich, den sozialen Frieden sichern. Keine einfache Aufgabe: Mal müssen sie dazwischengehen, wenn sich zwei Gäste um einen Sitzplatz im Theater streiten; mal muss der Massenandrang an den Buffets geregelt werden.

Für zusätzlichen Stress sorgt die permanente Passagierrotation. Um eine optimale Auslastung zu erreichen, nimmt das Schiff in jedem Hafen neue Reisende auf, die für sieben Übernachtungen an Bord bleiben; andere verlassen die „Armonia“. Die wichtigste Station ist stets Venedig. Dort wird die „Armonia“ mit den tonnenweisen Lebensmitteln beladen, die es braucht, um eine Woche lang jeden Tag 10 000 bis 12 000 Mahlzeiten zuzubereiten.

Die Kreuzfahrtbranche boomt wie eh und je

Im Juni kostet eine Woche in einer Innenkabine inklusive Vollpension rund 1300 Euro. Getränke und Aktivitäten müssen extra bezahlt werden. Zusätzlich organisiert MSC in den angelaufenen Hafenstädten zahlreiche Landausflüge: Tuk-Tuk-Spritztour in Split, Stranderkundung auf Mykonos oder Akropolisbesuch in Athen.

„Ich wollte ausspannen, für mich sein, aber trotzdem unter Menschen“, erzählt ein junger Polizist aus Italien, der seine Reise last minute gebucht hat. Er verbringt viel Zeit im Fitnessstudio am Bug. Es ist der einzige Ort auf dem Schiff, der zu körperlicher Betätigung anregt – mit kurzen Wegen zu den Buffets und zum Spa-Bereich.

Dort trainiert auch die italienische Ärztin Maria. Sie hat auf einem Rudergerät Platz genommen und blickt aufs Meer, das sich endlos vor ihr ausbreitet. „Wir hatten Lust auf entspanntes Reisen, mit organisierten Zwischenstopps, denn wir sind gerade Eltern geworden“, berichtet sie, während zwei Bordmitarbeiter neben ihr einen Babystuhl aufstellen.

Kinder, Paare und Mehrgenerationenfamilien gibt es an Bord zuhauf. Das italienische Rentnerehepaar Noemi und Giuseppe reist mit seinen Enkelkindern: „Wir waren an Bord der ‚Costa Concordia‘ mit Francesco Schettino als Kapitän – wenige Monate, bevor sie sank“, erzählt Noemi den beeindruckten Mitreisenden am Frühstückstisch.

Schettino errang zweifelhafte Berühmtheit, weil er sein Schiff vorzeitig verließ, als es am 13. Januar 2012 vor der Küste der italienischen Insel Giglio kenterte. Alle Passagiere kennen die Geschichte dieser berühmten Havarie und können sich die Panik, die damals an Bord ausbrach, gut vorstellen. „Davon lassen wir uns aber nicht abhalten“, stellt Noemi klar. „Für Familien sind Kreuzfahrten ein praktischer Urlaub.“

Über Lautsprecher, die selbst die Kabinen beschallen, wird für gemeinschaftliche Aktivitäten geworben. An Seetagen stehen mehr als 60 Gratisbeschäftigungsmöglichkeiten auf dem Programm: Poolparty, Kennenlernspiele, Gymnastik bei Sonnenaufgang, Kochen für Kinder, Mottopartys in der Starlight Disco. „Die Aktivitäten dauern selten länger als 30 oder 45 Minuten, weil die Passagiere sich sonst beklagen, dass sie nicht genug von ihnen unterbringen können“, erläutert der Steward Manuel.

Weitere Verlockungen für die Passagiere sind der kostenpflichtige Spa-Bereich und die Boutiquen mit Kleidung, Schmuck oder Sonnenbrillen. „Langeweile kommt hier nicht auf“, versichert Manuel den drei Passagieren, die sich beim Treff für „Soloreisende“ eingefunden haben. Er findet in der Red Bar statt – vor den Bullaugen hängen Gardinen und von der Decke Spiegel.

Zur „White Night“ tanzen die ganz in Weiß gekleideten Urlauber zusammen auf dem Sonnendeck. Wer den lautesten Schrei des Abends loslässt, gewinnt einen Cocktail. Im großen Theater „La Fenice“ (Phönix) – eine Anspielung auf das berühmte Opernhaus in Venedig – hebt sich der Paillettenvorhang jeden Abend für zwei Gratisvorstellungen. Das Repertoire kommt gut an. Heute Abend stimmen zwei Sänger den Evergreen „Over the Rainbow“ aus dem Film „Der Zauberer von Oz“ an. Über einen riesigen Bildschirm im Hintergrund flimmern Polarlichtanimationen.

Die Abendmahlzeiten sind die Gelegenheit zum beschleunigten Socializing. Die Urlauber erscheinen in elegantem Gewand zur festgelegten Zeit im Restaurant und werden von MSC platziert, meist aufgrund der Sprache. Die sechs frankofonen Gäste an unserem Tisch, drei Paare aus der Schweiz und aus Frankreich finden schnell einen Draht zueinander. Hauptgesprächsthema ist das Leben als Kreuzfahrttourist.

Wirtschaftsprüferin Chloé ist um die 30 und reist mit ihrem Lebensgefährten. Sie ist fasziniert von der Größe des Schiffs und will alles erkunden. Sie erscheint oft zu spät zum Abendessen, weil sie in die Fänge der Fotografen gerät, die in Nähe der Restaurants lauern und ihre Fantasiehintergründe entrollen: Fähre im Mondlicht, Freitreppen à la „Titanic“, Mykonos-Landschaft.

Corinne und Paul aus der Schweiz – sie Arzthelferin, er Kraftfahrer und beide kurz vor dem Rentenalter – erinnern sich mit leuchtenden Augen an ihre erste Kreuzfahrt auf einem Schiff der Konkurrenzreederei Costa Crociere, die sie 2010 unternahmen. Bei jeder Mahlzeit schwärmt das Schweizer Ehepaar davon. „Die Minicroissants waren nicht so trocken, die Kabinen größer, und das Kapitänsdinner hat länger gedauert“, erklärt Paul.

Das Kapitänsdinner ist das Highlight der Woche. Auf einem Schiff ist der Kapitän für alles verantwortlich. Auf Deck 5 hängen Porträts, die ihn in strahlend weißer Uniform vor einem Sternenhimmel zeigen. Die Vorbereitung auf das Kapitänsdinner beginnen bereits, bevor das Schiff ausläuft: Die Passagiere werden daran erinnert, dass es einer der wenigen Anlässe ist, bei dem „angemessene Kleidung“ Pflicht ist.

Zu Beginn des Abends betritt der Kapitän unter dem Jubel des Publikums das Theater. Er bittet ein kleines Mädchen auf die Bühne, begrüßt die Menge in mehreren Sprachen und entschwindet alsbald zur Melodie von Tina Turners „Simply the Best“.

Im Laufe der Woche werden die Abendessen immer geselliger. Unser Schiff passiert die griechische Stadt Pylos, wo 2023 beim Untergang eines überladenen Trawlers mehr als 500 Migrant:innen ums Leben kamen. In der Ukraine, in Iran und im Gazastreifen fallen Bomben. Doch im schicken Restaurant sticht die als „fantastisch“ bewertete Reise alle politischen Gesprächsthemen aus.

„Das mit den E-Autos wird nie funktionieren“, wirft immerhin ein Reisegefährte ein, der in der Erdölbranche arbeitet. „Hier wird aber eine Menge Essen weggeworfen! Und das Personal hat schwer zu schuften“, sagt Chloé teilnahmsvoll. Unsere Tischnachbarn begrüßen sich freundlich, wenn sie sich zwischen den Mahlzeiten irgendwo über den Weg laufen, werden aber nie aufdringlich. Niemand fragt uns nach unserem Namen oder unserem Beruf.

Lehrerinnen, Studierende, Webentwickler, Tischler, Unternehmerinnen – die beruflichen und sozialen Hintergründe sind vielfältig. Aber mit diesem Thema geht man an Bord diskret um. Auf dem Papier offenbart unter Umständen schon die Kabinenkategorie – mit Balkon oder ohne Fenster – das Einkommensgefälle.

Je höher über dem Meeresspiegel die Kabine, umso teurer; in den untersten Decks schläft die Besatzung. Die Vermögendsten entscheiden sich für Luxuspakete mit Zugang zu privat Bereichen, wie dem Top Exclusive Solarium auf Deck 13. Doch alle Passagiere werden zuvorkommend behandelt. Wenn sie mit musikalischer Begleitung das Schiff zum ersten Mal betreten, bekommen alle eine „persönliche Bordkarte“ überreicht.

„Sie ist so etwas wie dein Personalausweis“, erklärt Manuel. Manche tragen die Zauberkarte an einem Band um den Hals. Sie wird jedes Mal gescannt, wenn man in den Häfen an Land oder wieder an Bord geht. Sie ist die Schlüsselkarte für die Kabinentür und das einzige Zahlungsmittel an Bord. Bankkarten und Bargeld werden nicht akzeptiert; die Passagiere müssen ihre Bordkarte an entsprechenden Automaten mit Guthaben aufladen. Viele Reisende verknüpfen sie direkt mit ihrem Konto. Schon beim Boarding wird an kleinen Ständen auf nützliche Serviceangebote hingewiesen, die man trotz der vor Abreise erhaltenen E-Mail zu buchen vergaß. Wer erst zugreift, wenn das Schiff bereits abgelegt hat, zahlt mehr: Bei der Internetoption werden bis zu 30 Prozent und bei der Getränke-Flatrate 40 Prozent aufgeschlagen.

Damit sie auf dem Laufenden bleiben, wird den Passagieren nahegelegt, sich die App „MSC for me“ aufs Handy zu laden. Diese Infoapp lässt vor allem bei denen, die keinen Internetzugang gebucht haben, eine unerschütterliche Bindung zum Schiff entstehen. Sie speichert alle Transaktionen, steuert das Leben auf dem Schiff und das Drumherum: Wettervorhersage, Exkursionen, Kleidervorschriften. Es hagelt Benachrichtigungen: „Gönnen Sie sich einen gemütlichen Buffetbesuch und meiden Sie die Stoßzeiten zwischen 7.30 und 8 Uhr“, „Rabattaktionen für den Spa-Bereich, Massagen, Handtaschen“. Zusätzlich werden unter den Kabinentüren Werbeflyer für die Bordangebote durchgeschoben. Am letzten Abend an Bord wird bei jedem Reisenden 1 Euro für die MSC-Stiftung abgebucht. „Diese Spende ist Standard, wenn Sie Ihr Bankkonto mit der Bordkarte verknüpfen“, erläutert ein Mitarbeiter an der Rezeption all jenen, die nicht alle Einzelheiten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen haben.

„Da Sie auf dem Meer unterwegs sind, können Sie sicher 1 Euro verschenken!“, schickt er mit einem steifen Lächeln hinterher. Es gibt Kreuzfahrtgäste, die in Reiseforen über diese „automatische Spende“ schimpfen. An Bord reagieren die Passagiere überrascht. „Das Problem ist nicht der Betrag, sondern das Vorgehen. An wen wir spenden, entscheiden wir. Niemand hat uns um eine Spende gebeten“, empört sich Corinne aus der Schweiz.

Die MSC-Stiftung „lässt sich von einem tief verwurzelten Verantwortungsgefühl gegenüber dem Planeten und seinen Ressourcen leiten“, heißt es auf ihrer Website. „Dank der Großzügigkeit der Passagiere von MSC Cruises, die im Laufe der Jahre Millionenbeträge gespendet haben, konnten wir mit unseren Programmen das Leben von Millionen Menschen verbessern“, heißt es in der App. Ein Plakat kündet vom „Engagement“ des Unternehmens für die Umwelt: 80 Prozent des an Bord verwendeten Frischwassers kommt aus dem Meer – auch das entsalzte Trinkwasser. Der Einsatz von Plastik wird eingeschränkt (siehe nebenstehenden Kasten).

In den Korridoren wird in Form von Videos oder Fotos stolz die MSC-Flotte präsentiert. Kaum hat ein Passagier den ersten Fuß auf den Teppichboden der „Armonia“ gesetzt, bekommt er von einer Stewardess schon einen Rabatt auf eine Panamakreuzfahrt angeboten – „aber nur, wenn sie an Bord buchen“. Während der Reisewoche wird bei einem Vortrag die alljährliche MSC World Cruise angepriesen, die 122 Tage dauert und bei der 45 Häfen angelaufen werden: „Für 2026 ist bereits alles ausgebucht, aber für 2027 können Sie noch reservieren“, erklärt die Stewardess.

Bei den Zwischenstopps bleibt die „Armonia“ einige Stunden am Kai. Die Besichtigung der süditalienischen Stadt Brindisi mit 80 000 Einwohner findet zwischen 16 und 22 Uhr statt. „Das ist eine kleine Stadt, da gibt es nichts zu sehen“, findet ein Paar aus Frankreich, das an Bord bleibt. In Brindisi, das auch „Tor zum Orient“ genannt wird, begann die bis nach Rom führende Via Appia. Hier legten die in den Orient beorderten römischen Truppen ab.

An diesem Tag im Juni 2025 gehen die Kreuzfahrtgäste hier zur Melodie von Haddaways „What Is Love“ an Land, geschmettert von einer auf dem Kai postierten schwangeren Frau. Anschließend übernimmt eine ortsansässige Blaskapelle mit einer Fanfare. Am Übergang vom Hafen zur Stadt haben Schmuckhersteller ihre Verkaufsstände aufgeschlagen. Auf dem nahegelegenen, von Palmen gesäumten Corso Garibaldi schlürfen Schiffsangestellte in Zivil genüsslich ihren Spritz.

Viele Passagiere kehren schon bald fürs kostenlose Abendessen aufs Schiff zurück. Als der Anker gelichtet wird, begrüßt eine Animateurin im Overall die Gäste auf dem Sonnendeck zur Karaoke-Session, deren Klänge von den blassen Mauern der Häuser von Brindisi widerhallen. Am nächsten Morgen befindet sich die „Armonia“ schon im Ionischen Meer.

Christianne aus Australien ist von den Landausflügen begeistert. „Ich liebe die architektonische Vielfalt in Europas Städten“, schwärmt sie. Sie sitzt schick gekleidet in einem Sessel und wartet darauf, dass das Restaurant öffnet. Die pensionierte Englischlehrerin hat schon zwölf Kreuzfahrten hinter sich. An eine davon erinnert sie sich besonders gern, weil nur Erwachsene mitfahren durften. Aber auch die „Armonia“ gefällt ihr: „Ich kann keine allzu weiten Strecken gehen. Und hier brauche ich nichts zu planen, die Transfers bei Landgängen sind gut organisiert.“

Wegen negativer Auswirkungen für Mensch und Umwelt dürfen große Kreuzfahrschiffe in immer mehr Städten – etwa Venedig und Amsterdam – nicht mehr die historischen Häfen anlaufen. Die Kreuzfahrtterminals liegen oft in Industriehäfen, weit entfernt von den Stadtzentren, die in den Werbeprospekten als Ausflugsziel angepriesenen werden.

In der griechischen Hafenstadt Piräus kommen die Urlauber am hintersten Ende des Fährterminals an. Die Busfahrt zur Akropolis dauert eine Stunde. Wer auf eigene Faust losziehen will, ist auf öffentliche Verkehrsmitteln oder Taxis angewiesen. Und wer zu spät kommt, auf den wird nicht gewartet, warnt das Personal. Ein französisches Ehepaar bleibt lieber an Bord: „Athen haben wir uns vor zwölf Jahren schon angesehen.“

In Split und auf Mykonos reihen sich in den überlaufenen Straßen in Hafennähe Cafés mit englischsprachiger Speisekarte und Souvenirläden aneinander. Die einheimische Bevölkerung stellt sich ganz in den Dienst der Touristen, und die streuenden Katzen haben sich an die prall gefüllten Mülleimer gewöhnt.

Wer sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegt, entdeckt schnell die ungeschriebenen Gesetze dieses Konsumzirkus. Sich als Kreuzfahrtpassagierin in Mykonos auf ein Mäuerchen zu setzen und ein Stück Gebäck zu knabbern, ist zum Beispiel nicht vorgesehen: „Da dürfen Sie nicht essen – gehen Sie in ein Restaurant!“, schimpft ein Ladenbesitzer.

Die Ägäisinsel Mykonos, auf der nur 11 000 Menschen wohnen, verzeichnete 2022 2 Millionen Besucher:innen.2 An diesem Tag im Juni liegen hier gleich vier Kreuzfahrtschiffe vor Anker: Im Vergleich zur imposanten „Disney Fantasy“ mit ihren roten Mickymaus-Ohren am Schornstein wirkt die „Armonia“ fast zierlich. Um den Andrang zumindest etwas einzudämmen, müssen seit Juli 2025 Kreuzfahrtpassagiere eine Gebühr von 20 Euro zahlen, um in Mykonos an Land gehen zu dürfen.3

Beim vorletzten Abendessen sind die sechs Passagiere an unserem Tisch ausnahmslos von der Reise verzaubert; alle tauschen ihre Kontaktdaten aus. „Um die günstigsten Preis für die nächsten Kreuzfahrten zu bekommen, muss man schon im Herbst buchen“, empfiehlt die Krankenschwester Pascale aus der Schweiz.

Plötzlich ertönt das Lied „Aummo … Aummo“ von Renzo Arbore. Das Bordpersonal eilt mit Torten in den italienischen Landesfarben herbei und bittet die Gäste anschließend zur Polonaise. Am Anfang der Reise wurden die Tischgesellschaften gebeten, sich die Vornamen ihrer Kellner einzuprägen und am Ende bekommt jeder Passagier ein Formular, auf dem er vermerken soll, wie zufrieden er mit dem Service war.

„Jeden Monat bekommt der Mitarbeitende mit den meisten Stimmen rund 100 Euro als Prämie“, erläutert Stewardess Giulia. Auf Deck 4 hängt ein Foto des besten Mitarbeiters des Monats Mai und daneben ein lächelndes Emoji mit Dollarzeichen anstelle der Augen.

Für den Preis eines Landausflugs – also für 59 Euro – kann man einen Blick hinter die Kulissen des Dampfers werfen. Handy und Fotoapparat dürfen allerdings nicht mitgenommen werden. Die Passagiere, die an dieser Führung teilnehmen, erkunden unter Aufsicht die Küchen und die Wäscherei, wo Indonesier, Philippiner und Madegassen jeden Tag 2000 Bettlaken und 5000 Handtücher waschen, wie man uns erklärt. Sie teilen sich ihre Kabinen und haben befristete Arbeitsverträge.

„Ich arbeite sieben Monate am Stück und erhole mich danach. Es ist anstrengend, aber es ist gut, Arbeit zu haben“, sagt Viraj aus Indien, der jeden Tag rund 20 Kabinen saubermacht. „In meinem Heimatland würde ich 550 Euro verdienen. Hier bekomme ich 1500 Euro“, freut sich Steward Manuel. „Andere verdienen weniger; das hängt vom Job ab.“ Die meisten Beschäftigten verraten lieber nicht, wie viel sie verdienen. Arbeitsrechtlich gibt es für das in Panama angemeldete Schiff des italienisch-schweizerischen Unternehmens nicht viele Vorgaben.

Bald läuft das Schiff wieder in Venedig ein: „Das ist die Station, wo ich die meiste Arbeit habe“, sagt Viraj. Während die neuen Passagiere mit kleinen Booten an Bord gebracht werden, steigen die Abreisenden in Venedigs Porto Marghera zwischen Kränen und Öltankern in Busse. Seit 2021 darf auch die „MSC Armonia“ nicht mehr ins historische Zentrum der Stadt, weil man um die Lagune fürchtet.

„Zurück in der Realität und in der Hitze“, sagt Paul mit einem Bedauern, als er von Bord geht. In der mit Touristen und Gondeln überfüllten Lagunenstadt protestieren an diesem Tag Ortsansässige gegen die anstehende Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Moderatorin Lauren Sanchez. Die meisten Partygäste reisen im Privatjet an.

1 Alle Namen von Passagieren wurden geändert.

2 Siehe Niels Kadritzke, „Brief aus Tourismopolis“, LMd, September 2024.

3 „Greece starts charging tourist tax on cruises“, France 24, 1. Juli 2025.

Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld

Élisa Perrigueur ist Journalistin.

Dreckige Branche

Im Hafen von Piräus vermischt sich der Qualm aus dem Schornstein der „Armonia“ mit dem Abgasschleier über dem Großraum Athen. Auch am Kai geht das Leben an Bord weiter, in Whirlpools und klimatisierten Bars lassen die Passagiere es sich gut gehen. „Kreuzfahrtschiffe werden mit Schweröl betrieben, und auch wenn sie vor Anker liegen, verbrauchen sie mindestens 500 Liter Kraftstoff pro Stunde für die Stromversorgung. In Fahrt sind es 2000 Liter“, erklärt Nicolas Raffin, Sprecher der Nichtregierungsorganisation Transport et Environnement France. Die Klimabelastung durch die 214 Kreuzfahrtschiffe, die 2023 auf Europas Meeren unterwegs waren, ist erheblich: Sie entspricht 50 000 Flügen von Paris nach New York.

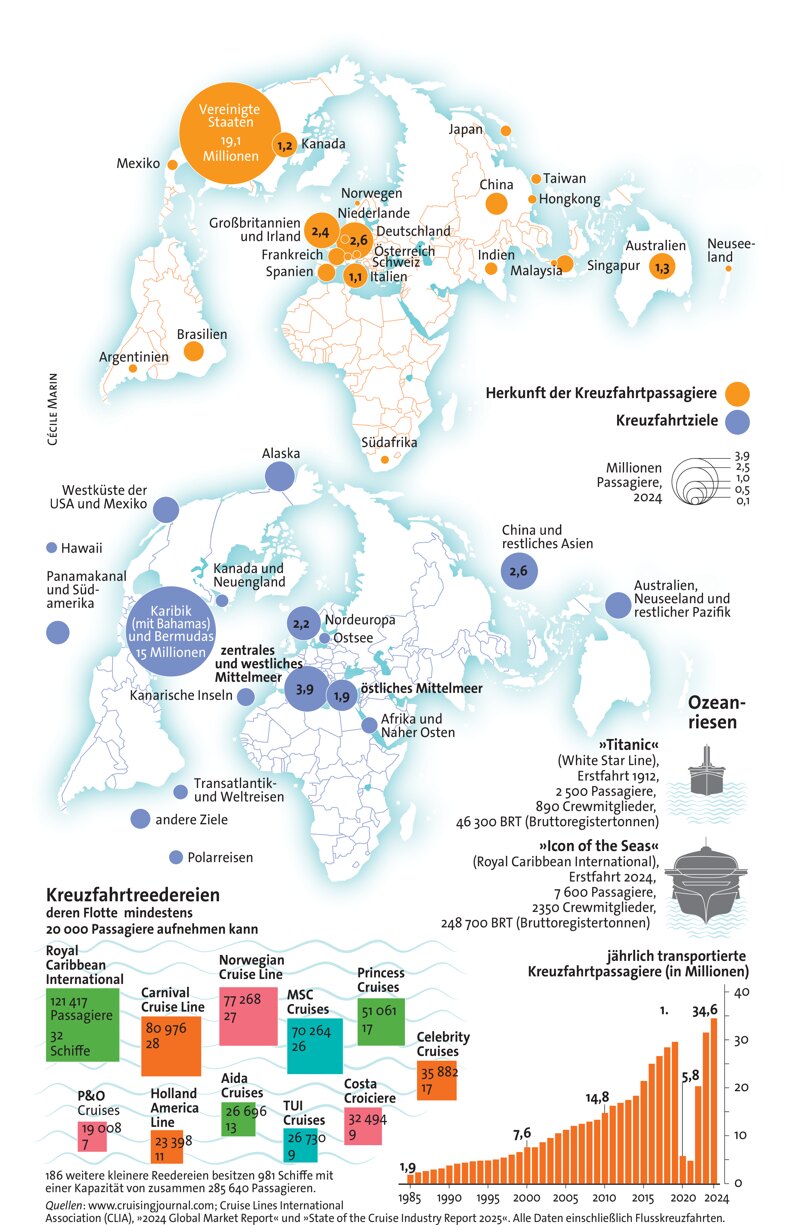

Zum Kreis der Branchenriesen zählen neben MSC Cruises die US-amerikanische Carnival Cruise Line, die US-norwegische Royal Caribbean International und die italienische Reederei Costa Crociere. Sie alle haben den Umweltaspekt inzwischen als Werbemittel entdeckt. 2022 lobte Royal Caribbean sich dafür, dass es seinen schwimmenden Giganten „Icon of the Seas“ (20 Decks und 7600 Passagierplätze) mit dem „umweltfreundlichen Kraftstoff“ Flüssigerdgas (LNG) betreibt.

„Wer Flüssigerdgas als ökologischen Brennstoff hinstellt, liegt komplett falsch, denn dessen Verbrennung setzt Methan frei“, stellt Nicolas Raffin klar. Im Oktober 2024 rügte die niederländische Werbeaufsichtsbehörde eine Kampagne, in der MSC Cruises sein Energiekonzept und LNG als „einen der saubersten Brennstoffe“ pries.

Inzwischen rühmen die Reedereien sich damit, dass sie während der Hafenaufenthalte auf Elektrobetrieb umstellen, um den Schadstoffausstoß zu verringern. Sie rüsten ihre Schiffe so um, dass sie am Kai ans lokale Stromnetz andocken können. Die Europäische Union will die großen Häfen Europas verpflichten, bis 2030 für Fähr-, Passagier- und Containerschiffe entsprechende Anschlussmöglichkeiten zu schaffen.

Die Initiative „Stop Croisières“ kritisiert, dass die dafür nötigen Umbauten aus Steuergeldern finanziert werden. Zudem sollte das Loblied auf die Elektrifizierung nicht über den nach wie vor massiven Emissionsausstoß der Kreuzfahrtschiffe auf See hinwegtäuschen. Trotz der kontrovers diskutierten Meldungen über Brennstoffzellen, die etwa mit Wasserstoff betrieben werden, steht für Langstreckenflotten nach wie vor kein Alternativkraftstoff zur Verfügung. Hinzu kommt die enorme unsichtbare Verschmutzung durch die Bordabwässer, mit denen große Mengen Mikroplastik ins Meer gelangen.

Trotz alledem darf die energieintensive Branche weiterhin auf die Unterstützung der EU zählen. Denn ein Großteil der Kreuzfahrtschiffe weltweit werden in Europa gebaut, nach Auskunft des Branchenverbands Cruise Lines International Association (Clia) 97 Prozent, die Hälfte davon in Italien. Den Militärschiffsbau nicht mit eingerechnet, machen Kreuzfahrtschiffe mittlerweile 80 Prozent des Auftragsvolumens der europäischen Werften aus. ⇥E. P.