Bittere Orangen

von Allan Popelard und Grégory Rzepski

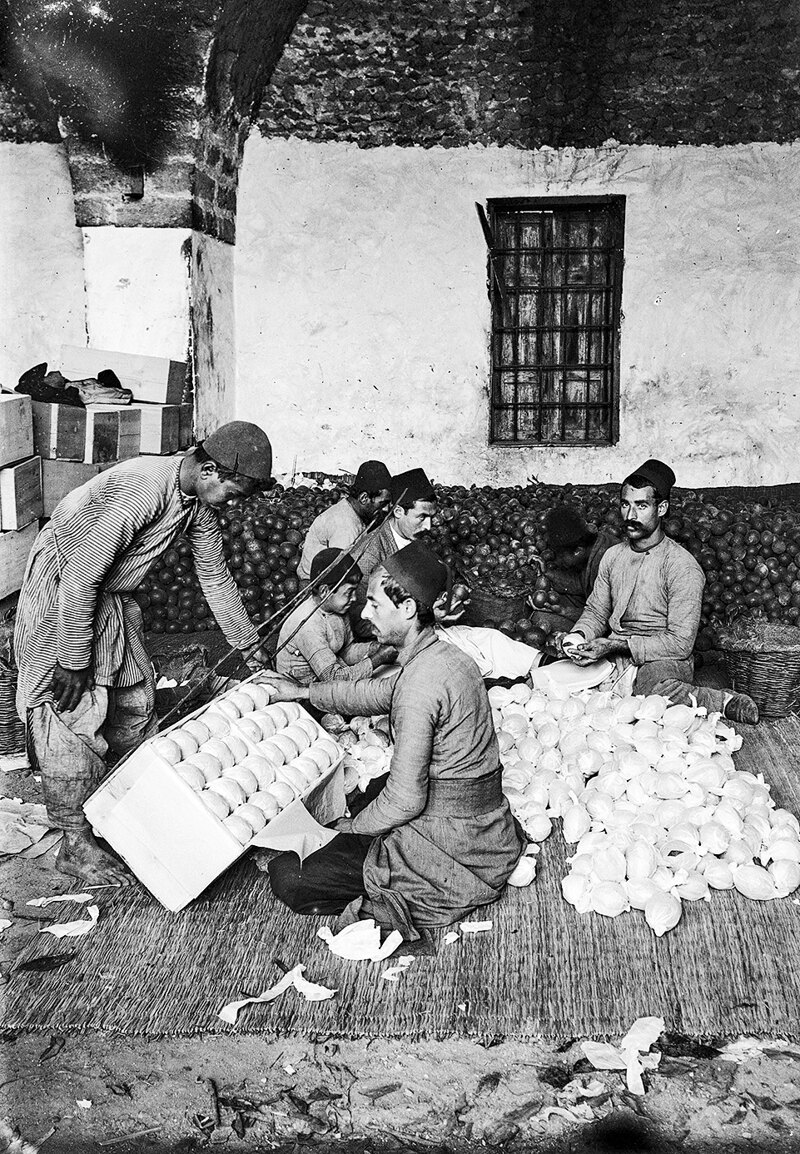

Im späten 19. Jahrhundert wurden Zitrusfrüchte zum gängigen Konsumprodukt. Insbesondere die Jaffa- beziehungsweise Shamouti-Orange ließ sich wegen ihrer ovalen Form und dicken Schale gut einpacken und verschiffen. Die Sorte wurde im 18. Jahrhundert in Palästina gezüchtet, Ende des 19. Jahrhunderts gab es in der namensgebenden Hafenstadt bereits 400 Orangenhaine.

„Jaffa sieht von Weitem sehr beeindruckend aus“, berichtete ein französischer Diplomat, der mit den Truppen des britischen Generals Edmund Allenby Ende 1917 in Richtung Norden durch Palästina vorrückte, um das zurückweichende osmanische Heer zu verfolgen. „Die Stadt empfängt einen mit Orangengärten, deren Duft in einem angenehmen Kontrast steht zum Gestank, den eine Armee im Rückzug hinterlässt.“1

Die Jaffa-Orange, Symbol der arabisch-palästinensischen Identität, wurde laut der Historikerin Catherine Nicault in der Zwischenkriegszeit allerdings auch für das zionistische Projekt in Palästina zu einer „Säule der Agrarwirtschaft“. Es war eine symbolische, aber vor allem auch territoriale Aneignung: Auf Betreiben des Jüdischen Nationalfonds (JNF) stieg der Anteil der von jüdischen Siedlern bewirtschafteten Böden in Palästina von 9 Prozent 1922 auf 30 Prozent 1947.

In Jaffa wie im übrigen Mandatsgebiet Palästina verdrängte der Anbau von Zitrusfrüchten die Mischkulturen; Orangen wurden zum wichtigsten Exportprodukt: Bis zu 15 Millionen Kisten jährlich lieferten Handelsgesellschaften wie das Unternehmen Pardess ins Ausland – vor allem nach Großbritannien. 1948 wurde Jaffa von jüdischen Milizen eingenommen und weitgehend zerstört. Von den 85 000 Palästinenser:innen, die dort gelebt hatten, blieben 3000 übrig. Im selben Jahr übernahm der neugegründete Staat Israel die Orangenplantagen und meldete die Marke Jaffa an.

Die Zitrusfrucht wurde zum Sinnbild der Kolonisierung – und in den folgenden Jahrzehnten zum Gegenstand internationaler Proteste. So agitierte etwa die Kampagne BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen) 2009 gegen den Bau eines neuen Obstterminals in der südfranzösischen Hafenstadt Sète, über den Agrarexporte der israelischen Firma Agrexco angeliefert werden sollten, sowie gegen den israelischen Obst- und Gemüseerzeuger Mehadrin, der die Marke Jaffa vertreibt.

Das historische Vorbild war der Boykott gegen das Apartheidregime in Südafrika: 1959 rief Albert Luthuli als Präsident des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) westliche Verbraucher dazu auf, keine südafrikanischen Waren mehr zu kaufen. Der Boykott traf die südafrikanische Wirtschaft hart und kostete den Staat zwischen 32 und 40 Milliarden US-Dollar.

Mitte der 1970er Jahre richtete sich der Boykott insbesondere gegen die südafrikanische Orangenmarke Outspan, nachdem bekannt geworden war, dass die Plantagenarbeiter zu Hungerlöhnen und unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften mussten. Eine Plakatkampagne in mehreren europäischen Ländern zeigte den Kopf eines schwarzen Kindes, der wie eine Blutorange ausgepresst wird. Die niederländische Supermarktkette Albert Heijn nahm die Outspan-Orangen aus ihrem Sortiment, und in Frankreich brachen die Verkäufe von Outspan-Orangen zwischen 1975 und 1976 um 25 Prozent ein.

Vor ihrer Konsum-, Kolonial- und Protestgeschichte war die Orange schon Protagonistin in der griechischen Heldensage um den Halbgott Herakles, der die Frucht aus dem Garten der Hesperiden stiehlt und damit die vorletzte seiner zwölf Aufgaben erfüllt. Daher stammt auch der botanische Name Hesperidien für Orangen und andere Zitrusfrüchte. Laut neueren Studien gibt es zehn „ursprüngliche“ Zitrusarten, die vor 8 Millionen Jahren entstanden.2

Erste Zeugnisse für die Züchtung der Zitrusfrucht stammen aus Südostasien. Zwischen dem 8. und dem 4. Jahrhundert vor Christus gelangte sie in den Mittelmeerraum. Die Cedro (Zitronatzitrone) war dort die erste Sorte und blieb über lange Zeit auch die einzige. In die beiden Amerikas kam sie über die europäischen Kolonialmächte seit dem 15. Jahrhundert.

Von der Orangerie zur Capri-Sonne

Während Orangerien im Absolutismus noch als Insignien der Macht galten, verbreitete sich der Genuss von Zitrusfrüchten im Verlauf des 20. Jahrhunderts in allen Schichten der Gesellschaft. Lebensmittelkonzerne brachten erste Softdrinks mit Orangen- oder Zitronengeschmack auf den Markt, die aus Früchten hergestellt wurden, die wegen ihres unperfekten Aussehens oder eines zu hohen Säuregehalts nicht verkauft werden konnten. Anfang der 1950er Jahre wurde in Boufarik im französisch besetzten Algerien die Fruchtsaftfirma Vérigoud gegründet, und 1969 brachte die Heidelberger Firma Wild die Capri-Sonne im patentierten Standbodenbeutel auf den Markt.

Heutzutage kann man selbst im hohen Norden das ganze Jahr über Zitrusfrüchte kaufen. Der argentinische Unternehmer Pedro Solari war der Erste, der Orangen von der Südhalbkugel auf die Reise nach Europa schickte: Bei seiner ersten Lieferung 1932 nach Antwerpen und London verdarben jedoch 40 Prozent der Ware.3 Heute ist Spanien der weltweit größte Orangenexporteur, gefolgt von Ägypten und Südafrika.4

Das globale Geschäft mit Zitrusfrüchten ist jedoch durch eine Krankheit namens „Citrus greening“ (oder Huanglongbing, HLB) bedroht. Das Bakterium wird von Zitrusblattflöhen übertragen und verwüstet in den Tropen, wo die Bäume durch Stürme und Trockenheit ohnehin schon geschwächt sind, ganze Obstplantagen. „Die Bäume reagieren mit einer Überproduktion an Zucker, der sich in den Blattadern ansammelt und sie verstopft“, haben Forscher des französischen Agrarforschungszentrums Cirad beobachtet. „Die Früchte verformen und verfärben sich und schmecken extrem bitter. Nach ein paar Jahren führt der Verschluss der Adern zum Tod der Bäume.“5 Bislang konnten Rodungen ebenso wenig ausrichten wie der intensive Einsatz von Pestiziden oder Quarantänemaßnahmen. In Brasilien und Guadeloupe ist die Produktion zusammengebrochen. In Florida schrumpfte die Orangenernte innerhalb von 20 Jahren um 60 Prozent. Laut Cirad hat die Orangensaftindustrie 3 Milliarden Dollar sowie 50 Prozent der mit ihr verbundenen Arbeitsplätze verloren.

Australien und der Mittelmeerraum sind bislang verschont geblieben, doch die Blattflöhe haben sich schon angepasst. Neue HLB-Ausbrüche sind zu befürchten. Schuld daran ist der unregulierte Handel mit Pfröpflingen und Zierpflanzen aus den befallenen Anbaugebieten.

Zwischen dem 40. nördlichen und dem 40. südlichen Breitengrad werden jährlich 70 Millionen Tonnen Zitrusfrüchte produziert; dafür braucht es Arbeitskräfte, Maschinen und Pflanzenschutzmittel. Drei brasilianische Multis kontrollieren zusammen 75 Prozent des Weltmarkts für Orangensaftkonzentrat. Die Zitrusbauern aus der Region São Paulo ruinieren ihre Gesundheit beim Ausbringen von Pestiziden; bis zu 2 Tonnen Früchte tragen sie täglich auf dem Rücken; Kinder schuften 12 Stunden am Tag. 2016 verhängte Brasília gegen das Kartell eine Geldstrafe von 301 Millionen Real (48 Millionen Euro), doch die Bauern wurden nicht entschädigt.

„Die Produktionskette der Orangen ist vom Baum bis in den Einkaufswagen extrem fragmentiert“, erklärt der Ethnologe Gilles Reckinger. „Sie zeichnet sich durch geringen Kapitalbedarf und einen hohen Bedarf an menschlicher Arbeitskraft aus.“

Auf den Orangenplantagen von Rosarno in Kalabrien leben die afrikanischen Tagelöhner wie Sklaven. Die 5 Kilometer von ihren Barackenunterkünften auf die Plantagen müssen sie zu Fuß zurücklegen – oder 5 Euro zahlen, um sich in einen klapprigen Kleinbus zu quetschen. Ein Arbeitstag kann bis zu 13 Stunden dauern. Der Lohn dafür beträgt 25 Euro. Da jedoch das Angebot an Tagelöhnern durch die weltweiten Fluchtbewegungen ständig steigt – in Italien beschäftigt der informelle Agrarsektor inzwischen über 300 000 Menschen –, schafft es kaum jemand, auf mehr als 10 Arbeitstage im Monat zu kommen.6 Im Januar 2010 rebellierten die afrikanischen Plantagenarbeiter von Rosarno. Ihr Aufstand stand in der Tradition eines Kampfs, den die Kommunistische Partei Italiens in der Region gegen das „Papierorangensystem“(arance di carta) geführt hatte: Bis Ende der 2000er Jahre hatten Orangenbauern mit Verbindungen zu der kalabrischen Mafia ’Ndrangheta ihre Bilanzen gefälscht, um EU-Subventionen zu kassieren. Die Rebellion der Erntehelfer von Rosarno erinnerte auch an den wütenden Protest der Bäuerinnen aus dem marokkanischen Atlasgebirge 2006, die es leid waren, sich totzuschuften, um den reichen Westen zu beliefern.7

Oder an den Arbeitskampf von Cerbère am östlichen Rand der Pyrenäen, wo das französische und spanische Eisenbahnnetz aufeinandertreffen. Hier ändert sich die Spurweite der Gleise, sodass die Zitrusfrüchte umgeladen werden mussten. Diese schwere Arbeit verrichteten Frauenbrigaden, die 1906 einen der ersten ausschließlich weiblichen Streiks in Frankreich vom Zaun brachen und eine Gewerkschaft gründeten. Die Arbeiterinnen legten sich auf die Gleise, um eine bessere Bezahlung zu fordern. So hinderten sie nicht nur die mit Orangen beladenen Waggons daran, in den Bahnhof einzufahren, sondern vereitelten auch, dass ihre Chefs angeheuerte Streikbrecherinnen nach Cerbère bringen konnten.

¹ Zitiert nach Catherine Nicault, „ ‚L’orange de Jaffa‘ avant la Deuxième Guerre mondiale. Un fruit ‚palestinien‘ chargé de sens“, in: Archives juives, Bd. 47, Nr. 1, Paris 2014.

4 „Oranges, fresh or dried exports by country in 2024“, Weltbank.

7 Siehe Cécile Raimbeau, „Unterm Arganbaum“, LMd, Mai 2009.

Aus dem Französischen von Uta Rüenauver

Allan Popelard ist Lehrer. Grégory Rzepski ist Redakteur bei LMd (Paris).