Auf dem Rücken der Kamele

Wie die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Einfluss in der Region ausbauen

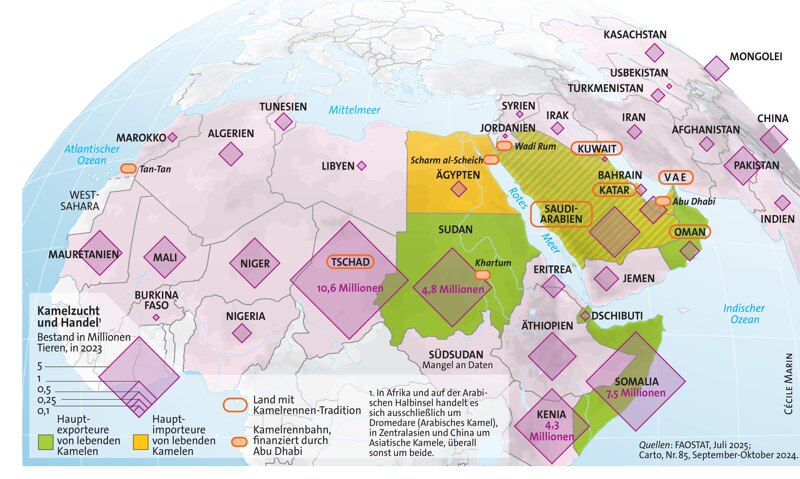

von Raphaël Le Magoariec

Die Wimpel flattern im warmen Wind, gerade sind die Wettbewerbe zu Ende gegangen und es ist Zeit für die Siegerehrung. Wir befinden uns in der Stadt Tan-Tan im Süden Marokkos. Ein Poster, das die Freundschaft zwischen dem Königreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) feiert, hängt über dem Podium. Davor empfangen die Besitzer der Kamele ihre Trophäen. Über allem wehen die Flaggen beider Länder.

Der Leiter der emiratischen Kulturerbe-Behörde, Generalmajor Fares Khalaf Al Mazrouei, überreicht die Pokale. Die Anwesenheit des hochrangigen Funktionärs zeigt, dass es hier nicht nur um Sport geht. Die Golfmonarchie nutzt die Veranstaltung auch, um ihren Einfluss in Marokko zu stärken. Die ersten Kamelrennen fanden hier 2015 statt, damals im Rahmen eines Festivals zur Nomadenkultur, an dem Vertreter von etwa 30 Stämmen teilnahmen.1

Mit seiner 4000 Meter langen Bahn ist das Kamelodrom von Tan-Tan das größte auf dem afrikanischen Kontinent. Die Rennen, bei denen die Tiere durchschnittlich 40 Stundenkilometer erreichen, werden nach den gleichen Regeln ausgetragen wie am Golf. Doch die Ära der traditionellen Reitkunst, bei der man die Geschicklichkeit der Jockeys bestaunen konnte, ist weitgehend vorbei: Bei manchen Rennen sitzen nur noch Reitroboter auf dem Rücken der Tiere.

Bis 2002 war es nicht ungewöhnlich, dass Kinder die Kamele ritten. Diese lebensgefährliche Praxis ist aber inzwischen verboten.2 Die nur 10 bis 15 Kilo schweren Roboter werden auf dem Rücken der Tiere festgeschnallt und mit ferngesteuerten Gerten ausgestattet. Außerdem wurden die Rennbahnen auf beiden Seiten mit Fahrspuren für Geländewagen versehen, von denen aus Züchter und Trainer die Tiere anfeuern und die Reitroboter steuern können. Diese Neuerungen haben die allgemeine Begeisterung jedoch nicht geschmälert: Kamelrennen sind in allen Golfstaaten ein echter Nationalsport, ganz besonders in Abu Dhabi.

Die 2017 eingeweihte Rennstrecke in Marokko, die nach dem VAE-Gründer Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan benannt wurde, haben die Emirate mit 18 Millionen marokkanischen Dirham (1,6 Millionen Euro) finanziert. Sie symbolisiert auf spektakuläre Weise, wie sich Abu Dhabi bemüht, seinen internationalen Einfluss zu stärken.

Seit 2015 setzen die VAE auf ihre sogenannte Kameldiplomatie. Vier Jahre nach Beginn des Arabischen Frühlings erlebten der Nahe Osten und Nordafrika eine restaurative Wende, bei der Abu Dhabi eine wichtige Rolle spielte: Der revolutionäre Elan von 2011 war verflogen und der Autoritarismus kehrte zurück. Unter der Führung der „Bani Fatima“ – der sechs Söhne von Fatima bint Mubarak, der dritten Frau von Staatsgründer Scheich Zayed, zu denen auch Kronprinz Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) gehört – setzte sich die harte Linie durch, die auch die emiratische Außenpolitik bestimmt.

Innerhalb der VAE besitzt Abu Dhabi eine zentrale Machtposition. Als Folge der Subprime-Krise 2007 stand das Emirat Dubai, das sagenhafte Summen in Immobilien investiert hatte, 2009 kurz vor dem Bankrott. Der Nachbar und Rivale Abu Dhabi, dessen Reichtum hauptsächlich auf Erdöl beruht, verhinderte damals durch einen Schuldenerlass, dass sich die Finanzkrise auf die gesamte Region ausbreitete. Seither gilt das Emirat als Garant für die wirtschaftliche Stärke der Föderation.

Roboterjockeys auf Renndromedaren

Diese Macht hat Abu Dhabi immer weiter ausgebaut, insbesondere nach 2014, als MBZs Halbbruder Khalifa bin Zayed Al Nahyan, der damalige VAE-Präsident, einen Herzinfarkt erlitt. Als Kronprinz fungierte MBZ seither offiziell als Stellvertreter des kranken Emirs, der nach und nach zum Statisten degradiert wurde und 2022 verstarb.

MBZ, der im Grunde ein Mann des Militärs geblieben ist, setzte auf zwei Schwerpunkte: Diversifizierung der Wirtschaft und Stärkung der emiratischen Militärmacht. Autoritarismus und das Streben nach regionaler Führung gehören auch weiterhin zu den Eckpfeilern der Politik, die der neue starke Mann in der Region seit Mai 2022 verfolgt, als er neben den Thron von Abu Dhabi auch das Amt des VAE-Präsidenten übernahm. Der Nahe Osten und der Maghreb sind heute die wichtigsten Regionen, auf die er den Einfluss seines Landes ausweiten will.

Das sind die realpolitischen Hintergründe der Kameldiplomatie, die eine ideelle Basis hat. Denn in der Vorstellungswelt der Golfmonarchien steht das arabische Kamel (Camelus dromedarius) beziehungsweise Dromedar für Stabilität und symbolisiert Kraft. Von den Nomadenstämmen wurde es traditionell wegen seiner Ausdauer geschätzt und bot den Menschen eine wertvolle Unterstützung in der Wüstenumgebung. Im Koran finden sich etwa 15 verschiedene Namen für das Tier.

Dass es als edles Geschöpf geschätzt wird, zeigt allein schon die Bezeichnung „Sport der Schujuch“ (Plural von Scheich auf Arabisch). Tatsächlich wurden die Kamelrennen bis Mitte des 20. Jahrhunderts nur von hochrangigen Persönlichkeiten an religiösen Feiertagen ausgetragen. Mit dem Aufschwung der Ölindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg und der Verbreitung des Autos in den 1960er Jahren wurde das Kamel hingegen als Fortbewegungsmittel immer seltener gebraucht.

Nach dem Ölboom, der mit einer rasanten Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen einherging, dem Abzug der britischen Schutztruppen Anfang der 1970er Jahre sowie zahlreichen regionalen Krisen haben die Gesellschaften am Golf mehrfach radikale Umwälzungen erlebt, wobei die Monarchen stets versucht haben, den sozialen Frieden durch eine Umverteilung des Öl- und Gasreichtums zu stabilisieren. Das Kamel spielt dabei eine doppelte Rolle als Wirtschaftsfaktor und Symbol, das nicht zuletzt zur Legitimation der Herrscherhäuser beiträgt. In den VAE ebenso wie in Katar, Oman, Bahrain und Kuwait ist das Kamel zu einem Leitmotiv des nationalen Narrativs geworden.

Kamelrennen haben in der Region eine jahrhundertelange Geschichte. Die ersten offiziell organisierten Wettbewerbe wurden aber erst in den 1970er Jahren veranstaltet. Das Kamel erlangte dadurch seinen Adelstitel zurück und wurde zu einem Statussymbol. Die hoch dotierten Wettbewerbe – die Siegprämie beträgt bis zu 100 000 VAE-Dirham (23 500 Euro) – ließen die Preise für die Tiere in die Höhe schnellen.

Auch die Kamelmärkte haben sich modernisiert, etwa mit Kursanzeigen und wöchentlichen Auktionen, die aufs Smartphone übertragen werden. Nur Wetten sind aufgrund des islamischen Rechts verboten. Doch natürlich fiebern trotzdem immer alle mit, und man feuert lauthals seinen jeweiligen Favoriten an, während die Rennen jeden Freitag live im Fernsehen übertragen werden. Seit einigen Jahren sind diese Wettkämpfe auch bei westlichen Touristen beliebt.

Jeden Freitag live im Fernsehen

Von der Wertschätzung des Dromedars profitierten nicht zuletzt auch die Beduinen, die sich im Zuge der rasanten Modernisierung an den Rand gedrängt sahen. Im Laufe der Zeit hat sich ein regelrechter Wirtschaftszweig entwickelt, der von den imposanten Rennbahnen in den emiratischen Hauptstädten bis zu kleinen Kamelreitplätzen in den entlegeneren Regionen reicht.

Während die Herrscherhäuser ihr Image mit dem noblen Tier aufpolieren, freuen sich die kleinen Züchter über üppige Einnahmen. Heutzutage können fünfjährige Tiere, die sich bereits im Rennen bewährt haben, leicht um die 90 000 Euro kosten. Die Besitzer leisten sich den Luxus, ihre Tiere gegen die preisgekrönten Kamele der Monarchen ins Rennen zu schicken. Beim Finale des Taif-Festivals 2018 etwa siegte die Kamelstute des Züchters Mohammed bin Salem Al Wahibi mit hauchdünnem Vorsprung vor dem Dromedar aus dem Stall von MBZ.

Als 2011 in Tunis, Kairo und Manama die Proteste eskalierten, wurden die Herrscher in Abu Dhabi nervös.3 Das Emirat ist stets bestrebt, das von Autokraten beherrschte regionale Gleichgewicht zu wahren, und versucht daher mit allen Mitteln zu verhindern, dass eine demokratische Bewegung die Oberhand gewinnen könnte. Die Kamelzüchter haben sich dabei als nützliche Verbündete erwiesen. Für sie wie auch für die Landbesitzer kann nur ein autoritäres System die Stabilität des Landes und damit den reibungslosen Ablauf ihrer Geschäfte garantieren.

In diesem Kontext hat sich das Kamel zu einem geeigneten Instrument der Einflussnahme auf regionaler Ebene entwickelt. Von der historischen Al-Wathba-Kamelrennbahn in Abu Dhabi, rund 50 Kilometer von der Hauptstadt der VAE entfernt, breiteten sich die neuen Kamelrennen in vielen arabischen Ländern aus. Überall werden Arenen nach dem verstorbenen Herrscher Scheich Zayed benannt, wie zum Beispiel in Abu Dschira am östlichen Stadtrand der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Im Badeort Scharm al-Scheich auf dem ägyptischen Sinai wurde ein Rennklub nach ihm benannt, und im Gouvernement Wadi Rum im Süden Jordaniens findet ein jährliches Festival unter seinem Namen statt.

Abu Dhabi erhält viel Zuspruch für seine Unterstützung dieser sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, doch bei den VAE-gesponserten Kamelrennen im Ausland ist das Publikum längst nicht so groß wie auf der Arabischen Halbinsel. Auch sind in anderen Ländern die Preisgelder geringer als bei den großen Veranstaltern in der Golfregion, wo für etwa 10 Rennen pro Tag bis zu 1 Million VAE-Dirham (235 000 Euro) an Preisgeldern ausgeschüttet werden.

Der großzügige Sponsor aus Abu Dhabi hat die Begeisterung für den Kamelrennsport auch im Ausland befördert. Beim Festival in Scharm al-Scheich im Januar 2020 saß der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der 2013 die Muslimbruderschaft entmachtete, direkt neben MBZ, ebenfalls ein erbitterter Gegner der Bruderschaft. Bei diesem Event hatten die Emirate Siegprämien in Höhe von insgesamt 66 000 VAE-Dirham (16 000 Euro) ausgeschrieben – eine eher bescheidene Summe, verglichen mit den Preisgeldern in der Golfregion, für ägyptische Verhältnisse aber ein beachtlicher Betrag.

Mit der Kameldiplomatie wollen die VAE nicht zuletzt ihre wirtschaftlichen Interessen in der Region durchsetzen. In Jordanien etwa besitzt MBZ große landwirtschaftliche Flächen im Wüstengebiet des Wadi Rum, das für seinen Gemüseanbau berühmt ist, der durch zahlreiche unterirdische Quellen ermöglicht wird. Im letzten Jahrzehnt ist das Handelsvolumen zwischen den VAE und Jordanien nach Angaben des emiratischen Wirtschaftsministeriums um 763 Prozent gestiegen. Auf dem südlichen Sinai will Abu Dhabi wiederum das touristische Potenzial von Scharm al-Scheich ausschöpfen.

Auch im Sudan flankierte das Emirat seine Außenpolitik mit der Soft Power der Kameldiplomatie. Das große Land war für Abu Dhabi, jedenfalls bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs, stets ein wichtiger Baustein für die eigene Ernährungssicherheit. Im sudanesischen Bundesstaat al-Dschasira besaßen die VAE Ende der 2000er Jahre bereits 400 000 Hektar Ackerland. Die Region am Blauen Nil gilt als eine der Kornkammern Afrikas.

Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts sind die Investitionen aus den VAE immer weiter angestiegen. Ob in Ägypten, Jordanien oder in Marokko: Stets dient das Kamel als Aushängeschild einer emiratischen Diplomatie, der es vor allem darum geht, den autoritären Status quo in der arabischen Welt zu wahren.

2 „Ten years olds forced to risk lives racing camels in UAE“, 3. März 2010, antislavery.org.

3 Siehe Alexander Smoltczyk, „Der Dominostein am Persischen Golf“, LMd, Juni 2011.

Aus dem Französischen von Nicola Liebert

Raphaël Le Magoariec ist Geograf.