Währungshüterinnen

Die ersten Zentralbankerinnen gab es im Ostblock

von Aykiz Dogan und Frédéric Lebaron

Die Verwaltung des Geldes gehört zu den vielen Bereichen, die lange Zeit Männern vorbehalten waren. Die Präsidenten der Institutionen, die man heute Zentralbanken nennt und die nicht nur für die Geldschöpfung, sondern auch für die Finanzierung der nationalen Bankensysteme und vor allem der Staaten selbst zuständig sind, hielten sich stets für die Weisesten der Weisen. Die moderne Wirtschaftswissenschaft hat die Theorie aufgestellt, „Zentralbanker“ (als Individuum oder Kollektiv) müssten in Fragen der Preisstabilität und der makroökonomischen Bedingungen „konservativer“ sein als der Durchschnitt.1

Jahrhundertelang waren die Hüter des Gelds also ausschließlich Männer. Wann ändert sich das? 2013 schrieb der österreichische Standard in einem Nachruf: „Sie sorgte am 1. Juni 1990 für eine Weltpremiere. Maria Schaumayer war die erste Frau an der Spitze einer Notenbank. Mit der Eroberung männerdominierter Bereiche begann die am 7. Oktober 1931 in Graz geborene Schaumayer bereits früh. 1956 war sie in der Creditanstalt die erste Frau, die eine Management-Ausbildung absolvierte.“2

Tatsächlich hatte schon 1950, also 40 Jahre vor Maria Schaumayer, eine Frau, Greta Kuckhoff, in der DDR für acht Jahre die Präsidentschaft der neu gegründeten Deutschen Notenbank übernommen. Die erste Frau weltweit, die eine Zentralbank leitete, war weder Österreicherin noch Bankerin, noch liberal, sondern Soziologin, Kommunistin und DDR-Bürgerin.

Kuckhoff hatte einen Teil ihres Studiums in den USA absolviert und war ab 1933 die Assistentin des deutschen Soziologen Karl Mannheim. Sie engagierte sich früh im antifaschistischen Widerstand und wurde 1943 von der Gestapo verhaftet. Das gegen sie verhängte Todesurteil wurde in eine zehnjährige Gefängnisstrafe umgewandelt.

Nach ihrer Befreiung durch die Rote Armee 1945 beteiligte sich Kuckhoff an der Entwicklung der Planwirtschaft und wurde Vizepräsidentin der Deutschen Wirtschaftskommission in der Sowjetischen Besatzungszone. Sie war Abgeordnete, Präsidentin der Deutschen Nationalbank und später in internationalen Organisationen der DDR tätig.3 Sie besaß neben ihrem politischen Kapital akademische und technokratische Erfahrung. Diese Voraussetzungen und die besondere Situation in der Sowjetischen Besatzungszone erklären ihre Berufung an die Spitze der Zentralbank.

1955 übernahm eine zweite Frau ähnliche Verantwortung: Vera Todorowa Lukanowa leitete vier Jahre lang die Bulgarische Nationalbank. Sie war die Tochter eines kommunistischen Revolutionärs, ihre Familie spielte bis 1990 eine bedeutende Rolle in Bulgarien, der letzte kommunistische Ministerpräsident war ihr Neffe. Todorowa hatte ebenfalls internationale Erfahrungen, denn ihre Familie hatte in den 1920er Jahren in der UdSSR Zuflucht gefunden. Sie erwarb ein Diplom für Finanzwirtschaft am Plechanow-Institut, arbeitete in der sowjetischen Finanzverwaltung und später in Bulgarien bei der Wirtschaftsplanung genossenschaftlicher Einrichtungen und im Ministerium für den öffentlichen Dienst.

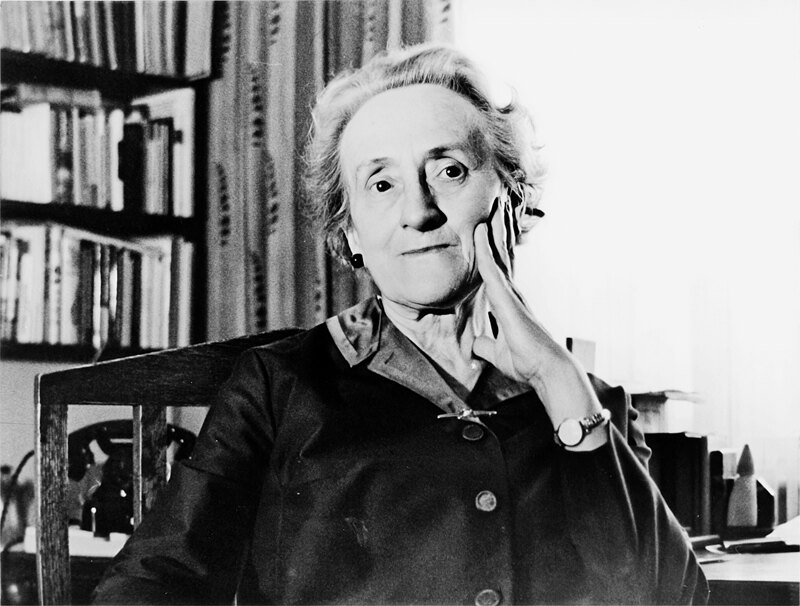

Ab 1967 leitete erneut eine Frau die Staatsbank der DDR, die kommunistische Wirtschaftswissenschaftlerin Margarete Wittkowski. Auch sie hatte im Ausland, in Basel, studiert und promoviert. Sie war wie Kuckhoff im antifaschistischen Widerstand aktiv gewesen und 1939 als Jüdin nach England geflohen. Nach ihrer Rückkehr wurde sie stellvertretende Vorsitzende der Hauptverwaltung Planung in der Deutschen Wirtschaftskommission und ab 1951 Präsidentin des Verbands deutscher Konsumgenossenschaften. Dann machte sie in den Institutionen der DDR Karriere, war Abgeordnete in der Volkskammer und saß im Zentralkomitee der SED.

DDR, Bulgarien, DDR – man fühlt sich an die Siegerpodeste von Sportwettkämpfen der 1980er Jahre erinnert. Motor dieser weiblichen Ausnahmebiografien war die Erneuerung der Eliten in der sowjetischen Einflusszone und die gute Ausbildung, die auch das Sammeln von internationalen Erfahrungen einschloss.

1985 tauchten zwei weitere Namen in der kurzen Geschichte der Zentralbankchefinnen auf: Chen Muhua, hohe Funktionärin der KP Chinas und Angehörige der Modernisiererfraktion, war von 1985 bis 1988 Gouverneurin der Chinesischen Volksbank. Tamara Sánchez Peña bestimmte während der Hyperinflation 1985 für einige Monate die Geldpolitik in Bolivien. Und 1986 war Pany Yathotou Chefin der Zentralbank von Laos.

Ab den 1990er Jahren gelangten Frauen in verschiedenen Weltregionen und unter unterschiedlichen makroökonomischen Bedingungen an die Spitze der Nationalbanken: in Lateinamerika (Guatemala, Peru, Venezuela), Nordeuropa (Dänemark, Finnland) und Osteuropa (Belarus, Polen, Russland), Asien, Afrika und Ozeanien. Nun gab es immer mehr Präsidentinnen, Stellvertreterinnen oder weibliche Mitglieder finanzpolitischer Gremien. Der letzte Bericht des Thinktanks Official Monetary and Financial Institutions Forum (Omfif) zählt für 2025 30 Präsidentinnen auf, die regionalen Banken des Federal Reserve System der USA eingerechnet.

Die wegen ihres großen Einflusses auf die Weltwirtschaftsordnung bekanntesten sind zweifellos Janet Yellen, Chefin der Fed und spätere US-Finanzministerin, Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), sowie Elwira Nabiullina, die zweite weibliche Präsidentin der Zentralbank der Russischen Föderation (die erste war von 1994 bis 1995 im Amt) und ehemalige Ministerin und Putin-Beraterin. Zu nennen ist auch die Bulgarin Kristalina Georgiewa, die Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds (IWF).

Christine Lagarde hat sich zur Präsenz von Frauen in diesem Sektor bei ihrem Amtsantritt 2018 deutlich geäußert: „Das weltweite Finanzuniversum ist von männlichen Klonen bevölkert, vor allem auf dem trading floor. Das ist ein Risikofaktor, wie immer, wenn ein identischer Bruchteil der Bevölkerung einen Bereich vollständig dominiert. Ich glaube, Frauen sind risikobewusster. Sie verwalten ihr Aktienportfolio nicht so wie Männer. Leider ist die Finanzwelt sehr arm an Frauen: Weltweit sind nur 2 Prozent der Bankpräsidenten und nur 20 Prozent der Führungskräfte Frauen.“4

Seither hat die Welt der Zentralbanken gewisse Fortschritte gemacht. 2025 waren nach Angaben des Omfif 16 Prozent der Präsident:innen Frauen, unter den leitenden Angestellten waren es 30 Prozent.

In der EZB sind trotz zahlreicher Willensbekundungen und Maßnahmen zu ihrer Unterstützung nur zwei von 26 Mitgliedern im aktuellen EZB-Rat Frauen. Dieser besteht aus den Präsidenten der Zentralbanken und den Mitgliedern des Direktoriums. Beide Frauen sind aus dem vom Europäischen Rat ernannten Direktorium entsandt.

Die weltweit zwischen 2000 und 2022 ins Amt berufenen Präsidentinnen verdanken ihre Ernennung eher einer internen Beförderung als einer politischen oder akademischen Laufbahn. Erstaunlich ist das nicht, denn die akademischen Wirtschaftswissenschaften gelten geradezu als „toxisch“ für Frauen. Eine Studie von Alice H. Wu über Publikationen junger Ökonomen in professionellen Netzwerken hat 2017 offengelegt, wie verbreitet banale sexistische Äußerungen darin sind.5

Einige Regionen bleiben von dieser relativen Feminisierung fast unberührt, insbesondere in der muslimischen Welt. Brunei, Kirgistan und Pakistan haben einmal eine Frau an die Spitze gestellt, ebenso Syrien (von Dezember 2024 bis März 2025).

Tunesien verdient wegen spezieller Verhältnisse besondere Aufmerksamkeit. Dort ist die Wirkung der Frauenförderung, die Anfang der 1960er Jahre von Präsident Habib Bourguiba durchgesetzt wurde, noch spürbar. Seit 2012 hat der Verwaltungsrat der Zentralbank Tunesiens, der die wichtigsten währungs- und finanzpolitischen Entscheidungen trifft, eine paritätische Zusammensetzung – weltweit einmalig. Seit 2018 ist Nadia Gamha Vizepräsidentin.

Bemerkenswert ist, dass die Förderung der Frauen in der tunesischen Elite Teil einer breiten soziodemografischen Entwicklung ist, die in geringerem Maße seit einigen Jahren auch in anderen muslimischen Ländern beobachtet werden kann. Frauen stellen die Mehrheit der Studierenden in den Wirtschaftswissenschaften. Immer mehr Wirtschaftsprofessorinnen machen Karriere an der Spitze akademischer und politisch-administrativer Institutionen. Die Schulpflicht für Mädchen und ihr Bildungsweg bis zur Promotion zeigen allmählich Wirkung auf den Zugang zu führenden Ämtern in der Wirtschaft und auch in der Finanzverwaltung.

Welche Auswirkungen hat das auf die Politik? Die bisher wenig aussagekräftige Fachliteratur verweist auf die „konservativere“ Politik von Präsidentinnen im Hinblick auf Währungs- und Finanzstabilität, die mit ihrer relativen Risikoscheu zu tun habe, von der auch Lagarde spricht.6 Andere Arbeiten vor allem aus dem Bereich der Verwaltung, die vom Omfif verbreitet werden, betonen eher ihre Neigung zu sozialer Kooperation und Inklusion mit deutlichen Auswirkungen auf den Führungsstil und die Teambildung. Manchmal wird auch eine globalere, humanistische Ausrichtung auf Umwelt, finanzielle Inklusion oder gegen soziale Ungleichheit genannt.

Die Frage ist, ob man – aus einer intersektionellen Perspektive – nicht auch andere Diversitätskriterien für Führungsposten einführen sollte, deren Wirkung auf die währungs- und finanzpolitische Orientierung oder auf das Bewusstsein für das Gemeinwohl direkter vorhersehbar wäre.7 Auch Aspekte wie die Pluralität der wirtschaftswissenschaftlichen Ansätze könnten so berücksichtigt werden. Bisher folgt eine Mehrzahl der Berufenen noch immer der vorherrschenden US-Doktrin.

Auch unterschiedliche Herkunft und soziale und berufliche Entwicklung sollten berücksichtigt werden, wo bis heute allein die wirtschaftspolitische Elite herrscht. Ethnische, sprachliche, kulturelle und soziale Komponenten bleiben im undurchsichtigen, männlichen, bürgerlichen und amerikanisierten Milieu der Zentralbanken und der weltweiten Wirtschaftswissenschaften unberücksichtigt.

Ob eine feministische Revolution zu umfassenderen Veränderungen in der staatlichen Steuerung der Wirtschaft führen wird, während sich die großen Parameter des weltweiten Systems gerade auflösen? Die Antwort darauf ist sicher nicht an der Spitze der Geldinstitutionen zu finden.

2 „Ex-OeNB-Präsidentin Schaumayer ist tot“, Der Standard, 23. Januar 2013.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Aykiz Dogan ist Postdoktorandin an der Universität Rouen, Frédéric Lebaron Professor für Soziologie an der École normale supérieure Paris-Saclay.