Wem gehört der Panamakanal?

von Didier Ortolland

Jeder Kanal, gleich an welcher Stelle des Isthmus, wird entweder ein Kanal unter amerikanischer Kontrolle oder gar kein Kanal sein.“ Diese Aussage stammt nicht von Donald Trump, sondern von Rutherford Hayes, US-Präsident von 1877 bis 1881, der sich so 1880 vor dem Kongress äußerte.

Kurz zuvor hatte der Franzose Ferdinand de Lesseps, Planer des Suezkanals und mittlerweile Präsident der Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, die USA dazu bewegen wollen, in sein Projekt zu investieren: einen Kanal durch die Landenge von Panama ohne Schleusen, so wie in Suez, was sich aber als unmöglich erwies.

Auch Präsident (1901–1909) Theodore Roosevelt sah im Kanal ein ausschließlich US-amerikanisches Projekt. Inspiriert von den Ideen des US-Konteradmirals Alfred Thayer Mahan, wollte er die US-Marine zur dominanten Seemacht aufbauen, was er als Grundlage nicht nur militärischer, sondern auch wirtschaftlicher Stärke sah. Und hierfür hielt er einen Kanal unter US-Kontrolle, der Atlantik und Pazifik verbindet, für absolut notwendig.

Seit dem Ende des Mexikanisch-Amerikanischen Kriegs (1846–1848) kontrollierten die USA die Pazifikküste Kaliforniens. Der dort zur selben Zeit einsetzende Goldrausch ließ die Bevölkerung Kaliforniens rasant anwachsen. Der Landweg von der US-Ostküste zum Pazifik war jedoch nach wie vor lang und gefährlich. Und der Seeweg um Kap Hoorn mit 11 300 Kilometern ebenfalls nicht besonders verlockend. (Die erste Eisenbahnlinie zur Westküste wurde erst 1870 eröffnet.)

Verschiedene Ideen wurden entwickelt, wie man den Seeweg um die Südspitze des Kontinents verkürzen könnte. Die Überquerung des mittelamerikanischen Isthmus wurde Gegenstand zahlreicher Studien. Mitte des 19. Jahrhunderts fuhren Schiffe der von Cornelius Vanderbilt gegründeten Accessory Transit Company den Río San Juan hinauf und überquerten den Nicaraguasee. Die letzten 15 Kilometer zum Pazifik wurden mit Pferden zurückgelegt.

Auf diesem relativ einfachen Weg hatten die Reisenden weniger unter Malaria und Gelbfieber zu leiden als bei der Passage über das weiter südlich gelegene Panama. Der US-Kongress befürwortete diese Route, doch mit der Eröffnung der Panama Railroad 1855, die von Colón und seinem Hafen Cristóbal (am Atlantik) nach Balboa (am Pazifik) führte, setzte sich die Panamaroute allmählich durch.1

Der Bau eines Kanals zwischen den Ozeanen erwies sich nicht nur aus logistischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen als schwierig. Da sich das Bauwerk über das Territorium eines souveränen Staats, nämlich Großkolumbiens, erstrecken sollte, oblag es diesem Staat, die rechtlichen Rahmenbedingungen festzulegen. Beim Suezkanal, der auf französische Initiative hin entstanden war, hatte sich das unter britischer Kolonialherrschaft stehende Ägypten in der Konvention von Konstantinopel 1888 dazu verpflichtet, die Neutralität des Kanals in Kriegs- und Friedenszeiten zu garantieren. Beim Projekt eines Kanals durch Mittelamerika stellte sich also die doppelte Frage: Welchen Status hätte er, und wer würde ihn kontrollieren?

Für die USA war die strategische Dimension des Bauwerks unbestritten. Washington war besorgt angesichts der britischen Ambitionen in der Region. 1850 unterzeichneten die USA und Großbritannien den Clayton-Bulwer-Vertrag, der jedes Kanalprojekt – ob in Nicaragua oder in Panama – unter ihre gemeinsame Schirmherrschaft stellte. Die Wasserstraße sollte einem neutralen Status unterliegen, ohne Befestigungsanlagen sein und mit gleichberechtigtem Zugang für beide Länder.

Später allerdings bedauerten die USA, den Briten ein Mitspracherecht eingeräumt zu haben – in einer Region, die man als Teil der eigenen Einflusssphäre betrachtete. Nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 stiegen die USA zu einer führenden Macht in der Karibik (Puerto Rico und Kuba) und im Pazifik (Guam und die Philippinen) auf. Die eigenen Truppen im Konfliktfall möglichst schnell mobilisieren zu können, wurde für Washington zur strategischen Priorität. Die in San Francisco stationierte „USS Oregon“ war auf dem Weg rund um Kap Hoorn nach Santiago de Cuba zur Seeschlacht gegen die Spanier 90 Tage unterwegs gewesen.

Dass das von Ferdinand de Lesseps vorangetriebene Kanalprojekt scheiterte und seine Kanalbaugesellschaft im Februar 1889 aufgelöst wurde, sah man in Washington nicht ungern. Ein neuer bilateraler Vertrag, den Washington und London im November 1901 unterzeichneten, entband die USA von den 1850 eingegangenen Verpflichtungen: Sie sollten den Kanal nun im Alleingang bauen und betreiben. Allerdings sollte die Passage sowohl den Handels- als auch Marineschiffen aller Länder offenstehen. Der Kriegsfall wurde nicht explizit erwähnt – was bedeutete, dass die US-Regierung den Kanal eigenmächtig schließen konnte.

Allerdings musste man noch mit der Regierung Großkolumbiens verhandeln, die die Kontrolle über den Isthmus von Panama ausübte. Das für den Kanalbau vorgesehene Gebiet lag allerdings weit entfernt von Bogotá. Durch den Dschungel in der Provinz Darién führte keine einzige Straße. (Das ist bis heute so: Emigrant:innen aus Südamerika durchqueren diese gefährliche Region zu Fuß.)

Ein Vertragsentwurf von Anfang 1903 sah vor, dass Washington 6 Meilen (9,7 Kilometer) Land entlang des künftigen Kanals im Rahmen eines 100-jährigen, verlängerbaren Pachtvertrags erhalten sollte. Washington sollte dort eigene Truppen stationieren können, eigene Gerichte installieren und Polizeiaufgaben durchführen.

Das kolumbianische Parlament weigerte sich jedoch, den Text zu ratifizieren. Daraufhin zettelten die USA in der kolumbianischen Garnison in Panama einen Aufstand an und verhinderten, dass Bogotá Truppen als Verstärkung über den Seeweg schicken konnte. Panama erklärte seine Unabhängigkeit, die von Washington sofort anerkannt wurde, und im November 1903 wurde ein neues Abkommen über den Bau eines Kanals geschlossen.

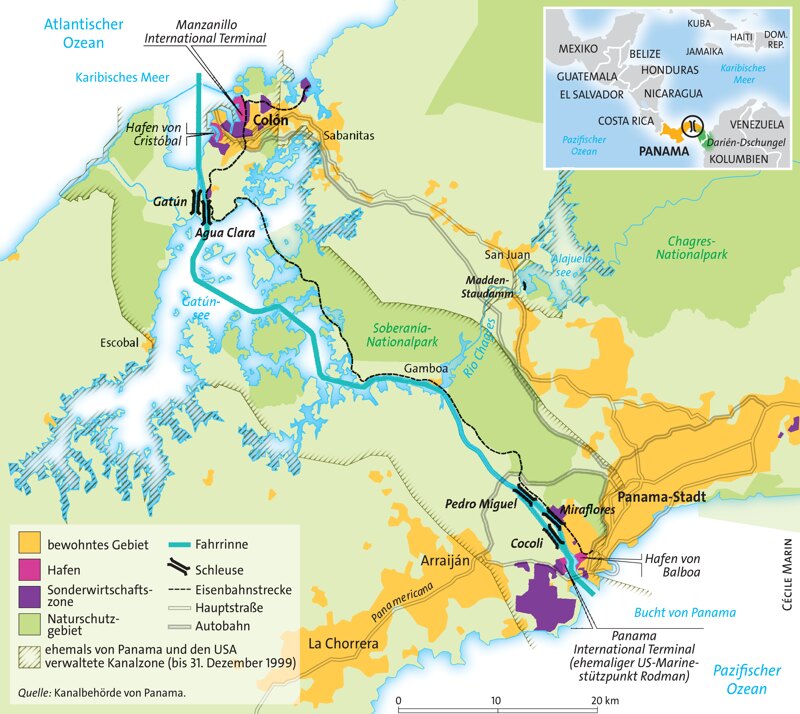

Der Hay-Bunau-Varilla-Vertrag2 räumte den USA auf unbegrenzte Zeit einen 10 Meilen (16,1 Kilometer) breiten Landstreifen entlang des künftigen Kanals ein. Die Verwaltung dieses 1430 Quadratkilometer großen Gebiets wurde der US-Regierung übertragen, inklusive der Erlaubnis, in den außerhalb der Kanalzone gelegenen Städten Panama-Stadt und Colón Polizeioperationen durchzuführen.

Roosevelts Großmachtfantasien

Im Gegensatz zum französischen Kanalprojekt, das aus einer privaten Initiative entstanden war und ständig mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen gehabt hatte, wurde das US-Projekt direkt von Washington gesteuert, ohne Budgetrestriktionen und unter Aufsicht des Militärs.3 1914 wurde der Bau abgeschlossen. Die Kanalzone wurde unter Militärverwaltung gestellt, mit einem Verwaltungsrat, der vom US-Verteidigungsministerium ernannt wurde.

Die lokale Bevölkerung profitierte zwar in gewisser Weise von der wirtschaftlichen Entwicklung und einer verbesserten Gesundheitssituation (Malaria und Gelbfieberinfektionen gingen zurück), doch die Panamaer:innen waren immer weniger bereit, die Präsenz einer fremden Macht zu akzeptieren, die ihr Land in zwei Hälften teilte und de facto eine koloniale Enklave schuf. Ende der 1950er Jahre kam es immer häufiger zu Aufständen, die im Januar 1964 ihren Höhepunkt erreichten. Mindestens 20 Demonstrant:innen wurden von Polizei und US-Truppen getötet. Diese Ereignisse trübten das Bild der USA in ganz Lateinamerika.

Mehrere US-Regierung versuchten mit Panama zu verhandeln. Und später sollte Ronald Reagan seinem demokratischen Amtsvorgänger Jimmy Carter wiederholt vorwerfen, dass dieser 1977 Verträge mit der panamaischen Militärjunta unter Führung von General Omar Torrijos unterzeichnet hatte.

Dabei handelte es sich um zwei verschiedene Dokumente: erstens den Panamakanalvertrag, der die US-Verwaltung der Kanalzone zum 1. Oktober 1979 beendete und – nach einer Übergangsphase mit gemeinsamer Kontrolle – die Hoheit über das Gebiet und die Infrastruktur zum 31. Dezember 1999 an Panama übergab; zweitens den Neutralitätsvertrag, der garantierte, dass „der Kanal in Friedens- und in Kriegszeiten für den friedlichen Verkehr aller Nationen gleichberechtigt offen bleibt“.

Zudem verpflichteten sich die beiden Länder, „den Kanal gegen jede Bedrohung der Neutralität zu verteidigen“ und „gegen jede gegen den Kanal gerichtete Aggression oder Bedrohung der friedlichen Durchfahrt vorzugehen“. Washington verfügt seither also über ein Interventionsrecht. Jedoch ließ sich die US-Invasion in Panama Ende 1989, in deren Verlauf der damalige starke Mann des Landes, General Manuel Noriega, festgenommen wurde, in keiner Weise mit einer Bedrohung des Kanals rechtfertigen, es ging vielmehr um US-Interessen.

Seit dem 1. Januar 2000 liegt die Verwaltung des Kanals also bei Panama. Die Kanalbehörde musste das Bauwerk seitdem an die Entwicklungen des weltweiten Seeverkehrs und die zunehmende Größe der Schiffe anpassen. Nach zehnjähriger Bauzeit wurde 2016 die Erweiterung des Kanals mit neuen Schleusen abgeschlossen.

Ein großes Problem ist die zunehmende Trockenheit in der Region und die geringe Verfügbarkeit von Süßwasser, das für den Betrieb der Schleusen benötigt wird. Ende 2023 musste deswegen die Zahl der Durchfahrten um fast ein Viertel reduziert werden. Dennoch passieren jährlich etwa 5 Prozent des globalen Schiffsverkehrs den Kanal, und für die Verbindung der Häfen der Atlantik- und Pazifikküste ist er nach wie vor unverzichtbar.

Die USA sind heute der größte Nutzer des Kanals, wenn man die Abfahrts- und Zielhäfen zugrunde legt. 72,5 Prozent der passierenden Schiffe kommen aus den USA oder fahren dorthin, gefolgt von China mit 22 Prozent.4

Chinesische Unternehmen zeigen schon seit Langem Interesse an den panamaischen Häfen. Das Hongkonger Unternehmen Hutchison Port Holdings übernahm 1997 die Kontrolle über die Häfen von Balboa (Pazifikseite) und Cristóbal (Atlantikseite). Im Gegensatz zu Unternehmen wie dem Hafenbetreiber Cosco steht Hutchison jedoch nicht im Ruf, direkt von den Behörden in Peking abhängig zu sein. Das könnte sich allerdings mit der stetigem Aushöhlung der politischen und wirtschaftlichen Freiheiten Hongkongs ändern.

Der eigentliche Kanal untersteht hingegen weiterhin direkt Panama, das lange Zeit direkte Beziehungen zu Taiwan – im Zeichen von dessen Unabhängigkeit von der Volksrepublik – unterhielt. 2017 beendete Panama seine Verbindung zu Taiwan und nahm diplomatische Beziehungen zu China auf. Im Jahr darauf trat das Land Pekings Belt and Road Initiative (BRI) bei.

Man habe den Kanal „nicht China gegeben, wir haben ihn Panama gegeben, und wir nehmen ihn zurück“, erklärte Präsident Trump in seiner Antrittsrede am 20. Januar. Kurz nach dem Besuch von US-Außenminister Marco Rubio in Panama im Februar 2025 gab Hutchison bekannt, die Beteiligung an 43 Häfen an ein Konsortium unter der Führung der US-Investmentgesellschaft BlackRock zu verkaufen. Zu dem Paket gehören die 90 Prozent, die das Unternehmen an der Panama Ports Company hält, die die Häfen Balboa und Cristóbal betreibt.

Die Aussicht auf diese Transaktion gefällt der chinesischen Regierung ganz und gar nicht; bislang steht die Zustimmung der Hongkonger Behörden zum Kaufvertrag noch aus. Zudem erklärte der panamaische Präsident José Raúl Mulino Anfang Februar, dass er das BRI-Abkommen mit China nicht erneuern werde.

Der Hay-Bunau-Varilla-Vertrag von 1903 erkannte die Unabhängigkeit Panamas zwar an, stellte aber auch klar, dass die USA den Einfluss einer anderen ausländischen Macht nicht dulden würden, was auf eine Kontrolle der Außenpolitik Panamas hinauslief. Die Carter-Torrijos-Verträge von 1977 beendeten diese Regelung, indem sie die US-Intervention auf den Fall beschränkten, dass die Neutralität des Kanals infrage gestellt würde. Und heute mischt Donald Trump die Karten wieder einmal neu.

1940 schrieb der französische Soziologe und Geograf André Siegfried in seinem Buch „Suez, Panama et les routes maritimes mondiales“: „In den Vereinigten Staaten gibt es einen alten Konflikt zwischen der Doktrin der Einhaltung internationaler Verpflichtungen und dem Ausdruck einer kontinentalen Schamlosigkeit, die sich wenig um diplomatische Belange schert.“5 Seit Jahresbeginn hat die kontinentale, wenn nicht gar globale Schamlosigkeit eindeutig die Oberhand gewonnen.

1 Siehe Toni Keppeler, „Hundert Jahre Panama-Kanal“, LMd, August 2014.

5 André Siegfried, „Suez Panama et les routes maritimes mondiales“, Paris (Armand Colin) 1940.

Aus dem Französischen von Jakob Farah

Didier Ortolland war Berater für internationales Seerecht im französischen Außenministerium. Er ist Autor von „Les mers de Chine. Géopolitique, confrontation et droit international“, Paris (L’Harmattan) 2024.