Die kurze Stunde null

Über den verpassten Aufbruch im westlichen Nachkriegsdeutschland

von Mathias Greffrath

Die letzte Lüge stammte von Großadmiral Dönitz. „Unser Führer Adolf Hitler“, tat er dem deutschen Volk kund, „ist bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen.“ Er verschwieg den Selbstmord, mit dem am 30. April 1945 das „Dritte Reich“ endete. Am selben Tag eroberte die Rote Armee den Reichstag, nach einer letzten sinnlosen Schlacht um Berlin mit 200 000 Toten. Am 8. Mai erfolgte die Kapitulation.

40 Jahre später, 21 Jahre nach dem Auschwitzprozess, sechs Jahre nach der Serie „Holocaust“ im deutschen Fernsehen, wird Bundespräsident Weizsäcker sagen: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.“ Allerdings habe es lange gebraucht für diese Einsicht, konzedierte Weizsäcker: „Die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen: Das alles war nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient.“

Das Verhältnis von Glauben, Ahnen und Wissen, von Selbstbetrug, Verdrängung und Angst der „meisten Deutschen“ liegt bis heute im Nebel. Und jede Generation nach 1945 entdeckt neue „blinde Flecken“ der Erinnerung.

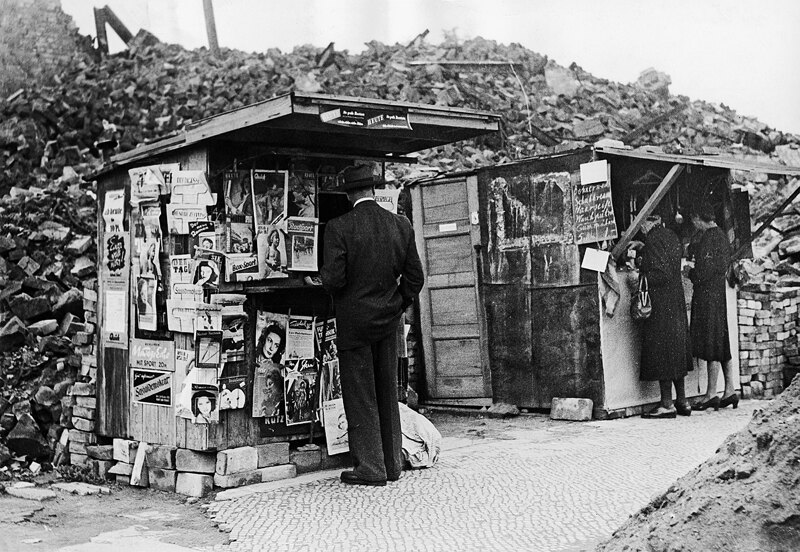

In den Trümmern der großen Städte wie in den unzerstörten Dörfern lebten Traumatisierte und flink Gewendete, Opfer und Täter nebeneinander, räumten auf, versuchten, den Alltag zu bewältigen – im Modus kommunikativen Schweigens. Um die wirklich „Befreiten“– ausgemergelte Gestalten in gestreiften Jacken, herumirrende Zwangsarbeiter – machten viele einen großen Bogen.

Auch Weizsäckers Rede von 1985 hat noch vieles beschwiegen. Sie ist eine Mischung aus Totengedenken und Würdigung der Leiden, gleichermaßen von Kriegsteilnehmern, Vertriebenen, Ausgebombten, KZ-Insassen, Widerstandskämpfern, ins Exil Geflüchteten. Ein großes, inklusives Opferkollektiv, das im Mai 1945 den „Irrweg der deutschen Geschichte“ verließ, auf den es von einer „verbrecherischen“ Führerclique gelockt worden war.

„Es gab keine ‚Stunde null‘, sagte Richard von Weizsäcker in dieser Rede, die alsbald zum Paradetext der „Erinnerungskultur“ hochkanonisiert wurde, „aber wir hatten die Chance zu einem Neubeginn. Wir haben sie genutzt, so gut wir konnten.“ Aber was bedeutet das? Steht „keine Stunde null“ für Kontinuität? Heißt „so gut wir konnten“, dass es nach 1945 „für uns“ keine wirkliche Alternative gab?

Unbelastetes Personal für einen politischen Neuanfang war rar. Die einzige Partei, die 1933 dem Ermächtigungsgesetz nicht zugestimmt hatte, war die SPD. Schon am 6. Mai 1945 findet der aus dem KZ entlassene Kurt Schumacher in Hannover vor sozialdemokratischen Funktionären, die den Terror überlebt hatten, deutliche Worte: „Schwerindustrie, Rüstungskapital, Militarismus und all die Feudalen, die nachher sich wieder vom Nazismus zu distanzieren versuchten, tragen als Geburtshelfer der Naziherrschaft die volle Verantwortung für alles, was geschehen ist.“

Die SPD forderte die Überführung von Großindustrie und Großbanken in Gemeineigentum, eine radikale Entnazifizierung, parlamentarische Demokratie, eine von Profitinteressen freie Presse. Das entsprach einer weit verbreiteten Stimmung. Auch Politiker mit christlichem Hintergrund, die 1945 eine überkonfessionelle Partei aufbauen wollten, bekannten sich zu einem „Sozialismus aus christlicher Verantwortung“. Diese Position artikulierte sich am klarsten in den „Frankfurter Leitsätzen“ der hessischen CDU vom September 1945.

Aber die Schwierigkeiten eines Klassenkompromisses unter dem Dach einer Partei wurden nach Gründung der Bundes-CDU schnell offenbar: Einen „Neubeginn“ wollte nur eine Minderheit. In der Hamburger Fraktion gaben Anwälte und Banker den Ton an, in Köln setzte der im Großbürgertum vernetzte Konrad Adenauer auf den liberalen Mittelstand und eine scharfe Abgrenzung zur SPD.

Adenauers innerparteilicher Gegenspieler war Jakob Kaiser, der in der Berliner CDU einen nichtmarxistischen Sozialismus anstrebte. Doch diese Position war von Beginn an nicht mehrheitsfähig und wurde vollends zerrieben durch die stalinistische Gleichschaltung der ostdeutschen Parteien und den 1947 beginnenden Kalten Krieg.

Damit gerieten auch die Verfasser der Frankfurter Leitsätze ins Abseits: die katholischen Publizisten Walter Dirks und Eugen Kogon. Sie betrieben fortan Politik von der Seitenlinie. Im Sommer 1946 erschien die erste Ausgabe der Frankfurter Hefte. Zeitschrift für Kultur und Politik. Politische Zeitschriften hatten Konjunktur, der Bedarf an intellektueller Nahrung war groß. Die Hefte mit einer Anfangsauflage von 70 000 wirkten ein paar Jahre lang meinungsbildend, weit über linkskatholische Kreise hinaus.

Eugen Kogon, geboren 1903, war ein konservativer Kritiker der parlamentarischen Demokratie gewesen. Sechs Jahre politischer Gefangenschaft in Dachau und Buchenwald hatten ihn von der konservativen auf die linke Seite des politischen Katholizismus getrieben. Sein 1946 erschienenes Buch „Der SS-Staat“ gilt bis heute als eindringlichster Bericht über das Terrorsystem der Konzentrationslager, über die Lebens-, Arbeits- und Todesbedingungen in Buchenwald.

Walter Dirks, Jahrgang 1901, kam aus der katholischen Jugendbewegung, war geprägt durch den Philosophen Romano Guardini, dessen weltzugewandte Theologie die kulturelle Enge des Besitzbürgertums durch eine Kombination von Tradition und Moderne überwinden wollte. „Sagen, was ist, und an das Herz und das Gewissen der Person rühren“, so formulierten Dirks und Kogon das Programm ihrer Zeitschrift, also „die Welt erkennen und sie ändern“, und zwar beides zusammen. „Das Abendland wird sozialistisch sein, oder es wird nicht sein“, postulierten sie mit zeitgemäßem Pathos.

Der Begriff „Abendland“ war nach dem Zusammenbruch der Nazi-Ideologie zur Leitvokabel der Konservativen geworden. Die Frankfurter Hefte schrieben gegen diese Vereinnahmung des europäischen Erbes an, indem sie den Begriff mit anderem Inhalt füllten. Sie bekannten sich zum Sozialismus als „praktische, gerechte europäische Lösung der sozialen Frage“, als Auftrag, eine Ordnung zu schaffen, „die so gerecht sein muss, dass sie … allen ernstlich zugemutet werden kann“.

Bei dieser Aufgabe könnten Arbeiter und Christen einander ergänzen: Die Orientierung der Arbeiterbewegung auf irdisches Glück und diesseitige Gerechtigkeit könne eine bloß innerliche Frömmigkeit erden; umgekehrt könne christliche Demut die politisch Handelnden vor Dogmatismus und Radikalismus schützen, wie er sich in der sowjetischen Besatzungszone entwickelte. In diesem Geiste formulierten die Hefte sowohl hohe moralische Anforderungen als auch Verständnis für menschliche Schwächen – selbst gegenüber der hartnäckigen Schutzbehauptung „Wir haben es nicht gewusst“.

Einerseits hielt Kogon fest: „Kein Deutscher, der nicht gewußt hätte, daß es Konzentrationslager gab. Kein Deutscher, der sie für Sanatorien gehalten hätte.“ Und er benannte – 40 Jahre vor Weizsäcker und ungleich schärfer – die Schande „des Volkes“, der „Millionen, die vor brennenden Synagogen und in den Straßenkot gedemütigten jüdischen Männern und Frauen gleichgültig, neugierig, empört oder schadenfroh gestanden haben“.

Andererseits diagnostizierte derselbe Kogon: „Ein Volk, das allüberall die verkohlten Reste seiner Frauen und Kinder gesehen hatte, … war nur allzu leicht geneigt, hartgesotten die toten Fremden und Verfemten mitleidsloser anzusehen als das eigene im Phosphorregen und Granatsplitter Hagel getötete Fleisch und Blut.“

Die Verstocktheit verstehen – fordert hier einer, der sechs Jahre im KZ verbracht hat. Auch „notwendige Läuterungsprozesse“, Reue über Taten und Unterlassungen brauchen ihre Zeit. Und: Schuld ist nie allgemein, auch sie hat ihren Klassencharakter. Die Gemeinheit, die aus alltäglicher Not und Unwissenheit geboren ist, verdient mehr Verständnis als die Verbrechen und das Schweigen derjenigen, die aufgrund von Herkunft und Bildung womöglich mehr wussten und ihr Wissen verrieten.

Vor allem bei den Eliten „beginnen die nationalen Fehler individuelle Schuld zu werden“, also bei Wissenschaftlern, Richtern, Ärzten, Lehrern, Unternehmern. Und selbst bei Gegnern des Nationalsozialismus. Selbstkritisch schreibt Walter Dirks: „Auch wir Antifaschisten waren schuldig.“ Nicht, weil sie bis 1945 nie auf die Barrikaden gingen. „Unsere Hauptschuld“ sah Dirks darin, „dass die Kraft unseres Glaubens, unserer Einsicht, unseres Kampfes, unseres Opferwillens in den Jahrzehnten vorher nicht stark genug war, die böse Entwicklung abzustoppen, vor allem: die gerechte und soziale Lösung durchzusetzen, die dem Nationalsozialismus die Voraussetzungen seiner Erfolge genommen hätte.“

Die Frankfurter Hefte beschreiben die „Aufarbeitung“ der Vergangenheit – und das sehr früh – als umfassendere Aufgabe. Sie reicht von der Kritik an den Eliten, die sich mit Tricks und Tücke – und dem Verweis auf ihre Unentbehrlichkeit im Kalten Krieg – der Entnazifizierung entziehen, bis zur Erinnerung an die „kleinen Leute“ als Mitläufer, die sich an die kleinen Freuden hielten, die ihnen der Krieg brachte, ob „Bohnenkaffeepakete aus Frankreich“ oder „Kartengrüße von der Akropolis“. Es geht in den Essays weniger um „Kollektivschuld“ als um die Rekonstruktion eines Netzes, geknüpft aus Terror, Not und Verführung. Eine ähnliche analytische Differenzierung wurde erst viel später wieder erreicht.

Die säkularen Bußpredigten mit ihren soziologischen, politischen und psychologischen Erkenntnissen sind nicht der einzige Inhalt dieser linkskatholischen Flaschenpost aus der Gründerzeit der westdeutschen Republik. Deren Absender verfolgten auch eine konkrete publizistische Strategie. Man könnte sie als „hinhaltende Verteidigung“ linker Positionen bezeichnen.

Die Hefte kritisieren die Währungsreform, die das Eigentum privilegiert; das Schwinden der Solidarität aus den Elendstagen; die Stalinisierung in der sowjetischen Besatzungszone. Sie protokollieren die weltpolitischen Machtverschiebungen und die Verschärfung des Kalten Kriegs, berichten durchgehend über das Alltagsleben nach dem Krieg, über die Versorgungslagen, die Veränderung in den Dörfern, den Streit über die Konfessionsschule. Und sie setzen auf Europa: „Wir wollen nicht russischen Bolschewismus oder amerikanischen Mammutfaschismus, sondern Europa. Nicht Deutschland, sondern Europa“, schrieb Walter Dirks im November 1946.

Doch schon 1950 war für Dirks die „Wiederherstellung der alten Welt so nachdrücklich geschehen, dass man sie zunächst einmal als Tatsache hinzunehmen hat“. Tatsache war auch, dass die Auflage der Hefte nach vier Jahren auf 8000 gefallen war. Das lag nicht nur am nachlassenden Hunger nach geistiger Nahrung und an der Enttäuschung über die verpasste Wende, es war auch eine Folge der Währungsreform vom Juni 1948.

Mit Währungsreform, Marshallplan und Grundgesetz begann das Wirtschaftswunder. Mit den alten Eliten in Industrie, Banken und Ministerien, mit unveränderten Eigentumsverhältnissen, mit den alten Lehrern und Professoren ging die Bundesrepublik den Weg nach Westen. Aber auch mit steigenden Löhnen, mit neuartigen Gebrauchsartikeln und ein wenig Mitbestimmung für die Gewerkschaften.

Doch die erhoffte große Wende war gescheitert, und so machten sich Walter Dirks und Eugen Kogon auf den langen Marsch durch die Institutionen. Und wurden selbst zu publizistischen Institutionen, die jahrzehntelang gegen die Trennung von Moral und Politik im öffentlichen Diskurs anschrieben. Immerhin trugen die Frankfurter Hefte – als Teil der kleinen außerparlamentarischen Opposition – dazu bei, den intellektuellen Boden für die nachholende Zeitenwende, die Revolten und Reformen der 1960er Jahre zu bereiten.

Mit diesen kamen, 20 Jahre nach dem Ende des Nazireichs, die ewig unvollendeten Aufgaben wieder auf die Tagesordnung: die Abwehr nationalistischer und faschistischer Regressionen, das Abwenden kapitalistischer Zerstörungen, die Beseitigung der Ungleichheit zwischen Klassen, Nationen, Geschlechtern, der Aufbau einer friedlichen Weltordnung.

Sie stehen bis heute auf der Agenda. Und einiges ist noch dazugekommen. Seit dem Ende des „Dritten Reichs“ hat sich die geopolitische Weltkarte verändert, sind viele neue Spieler dazu gekommen. Am 8. Mai 1945 begann, darauf hat Erhard Schüttpelz hingewiesen, nach den Massakern in Guelma, Sétif und Kherrata der Befreiungskampf der Algerier. Der „letzte Tag der Befreiung vom deutschen Imperialismus und Kolonialismus“ fiel zusammen mit dem „ersten Tag der Befreiung vom Kolonialismus überhaupt“.1

Das Bekenntnis zur globalen Geltung universeller Werte in der Anti-Hitler-Koalition, formuliert in der Atlantik-Charta, die Mitwirkung von Soldaten aus den Kolonien an der Niederwerfung der Wehrmacht, die Versprechen der Kolonialmächte – sie wurden zu Katalysatoren der Befreiungskämpfe nicht nur in Nordafrika.

Mit dem Sieg über Nazideutschland brach eine imperiale Weltordnung zusammen. Gleich darauf begann der Kalte Krieg zwischen Kapitalismus und Kommunismus, der erst nach 40 Jahren endete. Seitdem hat der Kampf um die globale Hegemonie immer neue Formen angenommen. Und heute? Bewegen wir uns erneut in einem Nebel aus Glauben, Wissen, Selbstbetrug, Verdrängung und Angst. Es gibt in der Geschichte keine Stunde null.

1 „Tag der Befreiung“, Berlin Review, Nr. 11, Mai 2025.

Mathias Greffrath ist Soziologe und Journalist.

© LMd, Berlin