Japans verlassene Dörfer

von Christian Kessler

Das Haus ist eine Ruine, offensichtlich schon lange nicht mehr bewohnt. Die Fensterscheiben sind zerbrochen, die Türen hängen schief. Drinnen liegen Küchengeräte am Boden herum, eine aufgeschlitzte Matratze, volle Mülltüten, ein altes rosa Telefon, zerrissene Futons, ein paar Kleidungsstücke und ein Schuh. An der Wand hängt noch ein Familienfoto mit lächelnden Gesichtern. Ein moosbedecktes uraltes Sofa und Zeitschriften aus einer längst vergangenen Epoche vervollständigen das Bild. Im Garten hat die Natur wieder das Zepter übernommen.

Ein solcher Anblick ist in Japan nicht selten, man spricht von den akiya, „verlassenen Häusern“. Inzwischen gibt es mehr als acht Millionen davon, das sind 14 Prozent der Wohngebäude des Landes. Am häufigsten trifft man sie in den Präfekturen Yamanashi und Wakayama an. Präfekturen wie Saitama, das durch öffentliche Transportmittel gut mit Tokio verbunden ist, oder die große, wegen ihres warmen Klimas und ihrer Lebensart begehrte Insel Okinawa im Süden sind weniger betroffen.

Solche Häuser sind ein großes Problem für die Nachbarschaft, vor allem in den Städten, wo sie den Wert der anderen Immobilien im Viertel schmälern. Durch die Vernachlässigung sind sie einsturzgefährdet und werden auch sonst zum Gesundheitsrisiko. Nach Regierungsstatistiken entspricht die Gesamtfläche der betroffenen Grundstücke der Größe der gesamten Kyushu-Inseln, circa 36 000 Quadratkilometer. Das Nomura Research Institute erwartet, dass der Anteil der akiya an den japanischen Wohngebäuden bis 2033 auf 30 Prozent steigen könnte. Und das, obwohl es auch in Japan an Wohnraum fehlt.

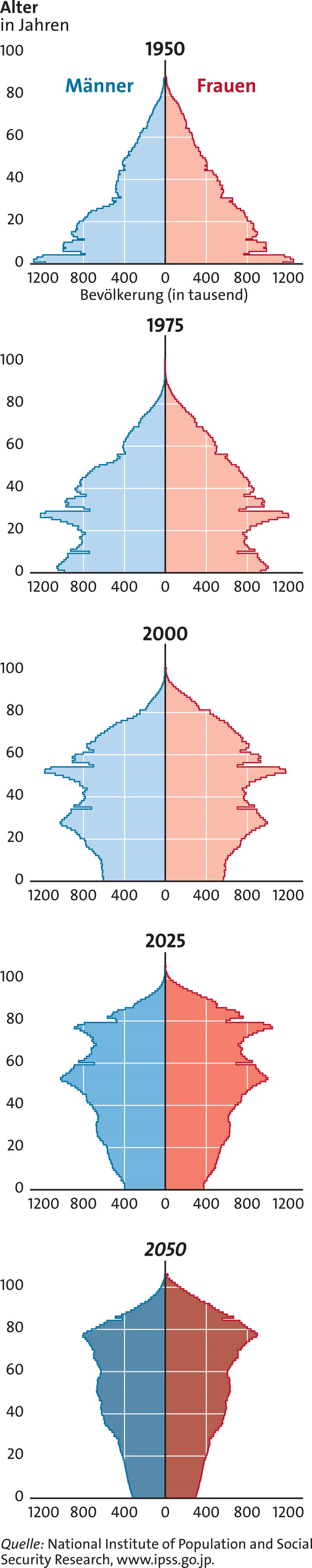

Um dieses Paradox zu verstehen, muss man in die Geschichte zurückgehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Tokio durch die Kriegszerstörungen Wohnungsmangel. Als die geburtenstarken Jahrgänge aus den 1940er Jahren (siehe den nebenstehenden Text) in den 1960er und 1970er Jahren auf den Wohnungsmarkt drängten, verstärkte sich das Problem.

Um den Immobilienmarkt zu stimulieren, ermunterte der Staat die Bevölkerung, Häuser zu erwerben. Die Wohnungskreditanstalt (heute Agentur zur Finanzierung von Wohneigentum) bot niedrige Zinsen, außerdem gab es diverse Steuererleichterungen beim Kauf. Seit den 1990er Jahren förderten noch einmal neue Maßnahmen den Wohnungsbau, allerdings nicht mehr, um einem Mangel abzuhelfen, sondern um die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen.

Auf dem japanischen Immobilienmarkt in der Nachkriegszeit gab es also ein steigendes Angebot an Einfamilienhäusern, meist von mittlerer bis geringer Qualität. Sie waren aus Holz oder Holzrahmen mit Papier und mussten in der Regel alle 25 bis 30 Jahre erneuert werden – eine vergängliche Wohnform. Die Förderpolitik erzeugte eine verstärkte, aber eher künstliche Nachfrage, die den Bauunternehmen zugutekam.

Seit sich in den letzten 15 Jahren ein demografischer Winter über Japan gelegt hat, stehen auf dem Land wie in den Großstädten viele Häuser leer. Nach Angaben der Weltbank ist die Bevölkerung zwischen 2009 und 2022 von 128 Millionen auf 125 Millionen Einwohner geschrumpft. Allein 2022 sank ihre Zahl um 800 000. Und der Rückgang beschleunigt sich, Prognosen erwarten für 2050 nur noch 106 Millionen Einwohner.

Wenn heutzutage die Bewohner eines solchen Hauses von minderer Qualität versterben, wollen deren Nachkommen meist nicht dort einziehen. Und um das Haus vermieten zu können, müssten sie eine Menge Arbeit und Geld hineinstecken, also lassen sie es bleiben.

Man könnte das Haus auch abreißen, aber nach dem japanischen Steuergesetz ist die Grundsteuer für ein unbebautes Grundstück sechsmal so hoch wie für ein bebautes, unabhängig vom Zustand des Gebäudes. Das Gesetz ist ein Relikt aus jener Zeit, als die Regierung den Wohnungsbau stimulieren wollte. Häufig verzichten die Erben deshalb von vornherein darauf, sich zu melden, was ihnen obendrein die hohe Erbschaftsteuer erspart.

Und so zerfallen die Häuser. Einige sind so baufällig, dass die Behörden sie einrüsten lassen, damit sie nicht einstürzen. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach neuem Wohnraum, 2023 wurden 120 000 Wohnungen neu gebaut. Der japanische Markt ist also in der paradoxen Situation, dass die Zahl der leerstehenden Häuser parallel zur Zahl der Neubauten wächst.

Als eine der Lösungen für dieses Problem wurden staatliche Förderungen eingeführt, entweder für die Sanierung der Häuser oder deren Abriss, wenn sie verfallen sind. Und ein Gesetz vom April 2021 erlegt allen Hauseigentümern, die keinen offiziellen Erben angegeben haben, eine Steuer auf. Es sieht auch vor, dass eine Immobilie an den Staat fällt, wenn der Eigentümer nicht gefunden wird.

Bisher ist das Gesetz jedoch wenig wirksam, vermutlich weil es zu wenig Anreize für die Erben enthält und alte Menschen sich scheuen, Renovierungsarbeiten anzugehen, deren Ende sie womöglich nicht erleben werden.

Schon 2017 hatte die Regierung den Plan vorgestellt, diese Häuser zu vermieten, indem man sie alleinstehenden alten Menschen oder bedürftigen Familien zuteilt, denn der Mangel an Sozialwohnungen ist in Japan ein dauerhaftes Problem. Der Plan scheiterte an der Weigerung der Eigentümer, obwohl der Staat sogar einen Teil der Miete und die nötigen Sanierungskosten übernehmen wollte. Das Problem bleibt also ungelöst. Aus unbewohnten Häusern werden nach und nach unbewohnbare.

Manche Gemeinden verpflichten die Eigentümer unter Androhung von Strafzahlungen zur Instandhaltung oder zum Abriss. Andere bieten Subventionen für den Abriss an. Immer mehr bauen Datenbanken auf, um leerstehende Häuser zu erfassen und ihre Nutzung zu fördern. Hier kann man sich über das Immobilienangebot und Subventionen für die Sanierung informieren. Genutzt werden sie meist von jungen Leuten und Rentnern, die aufs Land ziehen wollen, von Selbstständigen, die Gewerberäume suchen, oder auch zukünftigen Landwirten.

Die Stadt Wajima mit 23.000 Einwohnern auf der Halbinsel Noto ist ein Musterbeispiel. Sie liegt in der Präfektur Ishikawa, wo es am 1. Januar 2024 ein schweres Erdbeben gab. In Wajima wurden leerstehenden Häuser in Sozialwohnungen umgewandelt, die Renovierung von Geschäften und Restaurants wurde gefördert, dafür müssen diese ihre Dienstleistungen zu reduzierten Preisen anbieten.

In verlassenen Häusern entstanden Restaurants, Sporteinrichtungen, ein Mutter-Kind-Café, ein medizinisches Zentrum, ein Altersheim, eine Mopedwerkstatt, ein traditionelles Bad oder auch ein Coworking Space. Das war nicht einfach. Man musste die Bewohner überzeugen, die skeptisch gegenüber neuen Nachbarn waren. Nachdem sich die Bedenken gelegt hatten, zogen viele Menschen nach Wajima. Das Zusammenleben der Generationen ist inzwischen zum Vorbild für den Rest des Landes geworden.

Manchmal übernehmen auch private Firmen solche Aufgaben und bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an. Die Beratungsgesellschaft Ketchum unterstützt Personen, die ein verlassenes Haus kaufen oder mieten wollen. Plattformen bieten Häuser zur Miete an, wenn die Eigentümer zustimmen, oft für eine geringe Miete, aber unter der Bedingung, dass sich der Mieter um das Haus kümmert und der Mietvertrag nur befristet ist.

Hier ist offensichtlich eine Entwicklung im Gang gekommen. Für die Wirtschaft scheint es zunehmend interessant zu werden, Geld in die Sanierung von Altbauten zu stecken, was bisher kaum Aussicht auf einen Mehrwert bot. Allerdings müsste man staatlicherseits noch weitergehen und Steuern und Subventionen auf nationaler Ebene entsprechend anpassen. Es müssten bessere Bedingungen für Kredite zum Erwerb eines alten Hauses geschaffen werden, anstatt lediglich die Kreditaufnahme für Neubauten zu fördern.

Über das Phänomen der akiya hinaus steht Japan auch vor dem Problem völlig verlassener Dörfer. Es gibt ehemalige Siedlungen mitten im Wald, die schon so lange vollkommen menschenleer sind, dass sie komplett von Bäumen überwachsen sind und kein Sonnenlicht mehr zu ihnen durchdringt. Diese sogenannten haison abseits der Straßen sind teilweise nur noch schwer zu erreichen – und sie werden immer mehr.

Manchmal taucht inmitten eines Zypressen- und Nadelwalds wie aus dem Nichts ein windschiefes, rotes, von Millionen Mücken umschwirrtes Shinto-Tor auf. Die Farbe ist verblichen, aber es erinnert daran, dass hier einst eine Gemeinschaft von Menschen lebte. Ein Stück weiter entdeckt man dann die überwucherten Ruinen von Häusern, ein Dorf außerhalb der Zeit, das die Vegetation zurückerobert hat.

Obwohl viele Dörfer als „verlassen“ gelten, wohnen noch fast 10 Prozent der japanischen Bevölkerung in verschwindenden Orten. Der Soziologe Akira Ono hat den Begriff genkai shuraku (etwa „Dörfer am Limit“) geprägt, den er auf Ortschaften anwendet, in denen die Hälfte der Bevölkerung über 65 ist und die deshalb, so Ono, unvermeidlich verschwinden werden.

Die Bestellung der Reisfelder und der Unterhalt der Häuser braucht kollektiven Einsatz. Doch wenn die Dorfgesellschaft verkümmert, bricht das ganze System von Vergemeinschaftung der Arbeit, das Geben und Nehmen mit Selbstversorgung und dem Teilen von Lebensmitteln zusammen. Die unbestellten Felder verwildern. Die baufälligen Häuser aus Holz und anderen organischen Materialien verfallen schnell und können deshalb nicht einmal mehr als Zweitwohnsitz genutzt werden.

Ein heißer und feuchter Sommer genügt, und unbestellte Reisfelder und verlassene Häuser werden vom Wald zurückgeholt. Dann kommen auch die Tiere zurück. Bären treiben sich in der Nähe von Schulen herum, greifen Wanderer und Dorfbewohner bei der Feldarbeit an, vor allem in Meeresnähe. Wildschweine verwüsten die Felder und wagen sich bis in Großstädte wie Kobe, wo sie in Mülltonnen nach Nahrung suchen.

Die ebenso intelligenten wie aggressiven Affen, die fast überall im Land zu finden sind, greifen sogar in organisierten Banden an, sie plündern Gemüsegärten und wagen sich selbst in die Häuser hinein. Besonders in der Evakuierungszone um das Atomkraftwerk Fukushima, aus der die Bevölkerung aus Furcht vor der radioaktiven Strahlung geflohen ist, ist die Rückkehr der Wildnis überall zu merken.1

Das Dorf Urayama in der Region Chichibu (Präfektur Saitama), eine Zugstunde von Tokio entfernt und abseits der Touristenströme, ist beispielhaft für die Entvölkerung. Das Dorf hatte einst 1250 Einwohner und wurde 1956 von der benachbarten Stadt Kagemori eingemeindet; ab 1958 gehörten beide zur Stadt Chichibu. Während des Wirtschaftsbooms der 1970er und 1980er Jahre, als die Landflucht einen Höhepunkt erreichte, begann Urayama zu schrumpfen, bis es schließlich verschwand. Heute gibt es in der Region dutzende verlassene Dörfer und verschwundene Gemeinden, die früher von der Seidenraupenzucht lebten und die Wälder bewirtschafteten.

Im August, zum Totenfest, ist der Friedhof des Dorfes Take voller Blumen, die Familien ehren hier ihre Vorfahren.2 Der Shinto-Tempel steht noch, ebenso die Reihe der sechs kleinen Jizō (Kindliche Schutzgottheiten) mit roter Schürze, vor denen Tee und Wasser als Opfergaben stehen. Das alles zeigt, dass der Ort noch besucht wird, obwohl seit langem niemand mehr hier lebt.

Nach Angaben des japanischen Innenministeriums gibt es in den gering bevölkerten Gebieten Japans 61 511 Dörfer, in denen mehr als die Hälfte der Bewohner 65 Jahre oder älter sind. In den kommenden Jahren wird die Zahl der verlassenen Orte also stark zunehmen.

1 Siehe Rémi Scoccimarro, „Atlas du Japon. L’ère de la croissance fragile“, Paris (Autrement) 2018.

2 Vgl. Tama Saito, „Das Leben in Urayama Chichibu“ (auf Japanisch), Tokio (Shinjuku Shobo) 2005.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Christian Kessler ist Historiker. Er unterrichtet am französischen Gymnasium in Tokio und an der Musashi- und der Aoyama-Gakuin-Universität in Tokio. Letzte Veröffentlichung: „Les Kamikazés japonais (1944-1945). Leur histoire, leurs ultimes écrits“, Paris (Perrin) 2024.