Au secours!

In Kanada ist die französische Sprache auf dem Rückzug – und die Maßnahmen zu ihrer Rettung sind umstritten

von Philippe Descamps

Das Parlament braucht einen Neustart, es muss etwas zur Ruhe kommen, um sich wieder an die Arbeit zu machen.“ Mit diesen Worten kündigte Kanadas Premierminister Justin Trudeau am 6. Januar seinen Rücktritt an, der Mitte März erfolgte.

In freier Rede trug er vor seinem Amtssitz in der Bundeshauptstadt Ottawa jeden Absatz seiner Erklärung zunächst auf Englisch und dann auf Französisch vor; Fragen von Journalist:innen beantwortete er auf Französisch und übersetzte dann ins Englische. Sorgfältig achtete er darauf, die beiden Amtssprachen des 40 Millionen Einwohner:innen zählenden Landes gleichwertig zu behandeln.

Doch ein kurzes Video, in dem ein anglophoner Kunde eine Angestellte in einem Supermarkt in Vaudreuil-Dorion herabwürdigt, weil diese ihn nicht auf Englisch bedient, genügte, um eine Woche später die Stimmung in den sozialen Netzwerken hochkochen zu lassen. Und erst im September hatte sich die Presse auf Generalgouverneurin Mary Simon, Repräsentantin von König Charles III. in Kanada, gestürzt, weil sie sich bei ihrem Besuch der fast ausschließlich französischsprachigen Stadt Lévis unfähig gezeigt hatte, Französisch zu sprechen.1

Seit 50 Jahren steht die Sprachenpolitik Kanadas unentwegt auf dem Prüfstand; eine stattliche Anzahl an Rechtstexten wurde dazu verfasst. Dennoch ist die offizielle Zweisprachigkeit nach wie vor von Widersprüchen geprägt. Die Politik der Zentralregierung unterstützt zwar offiziell Angehörige von Sprachminderheiten im gesamten Land. Aber die Sprache von Molière und Michel Tremblay2 ist nur durch ihre Verankerung in den Gesetzen Québecs – wo sie bis heute alleinige Amtssprache ist – wirklich gefestigt worden. Heute gibt es in Nordamerika mehr frankophone Menschen als je zuvor, doch ihr relatives Gewicht schwindet und zwingt sowohl den Staat als auch die Provinz, neue Wege zu finden.

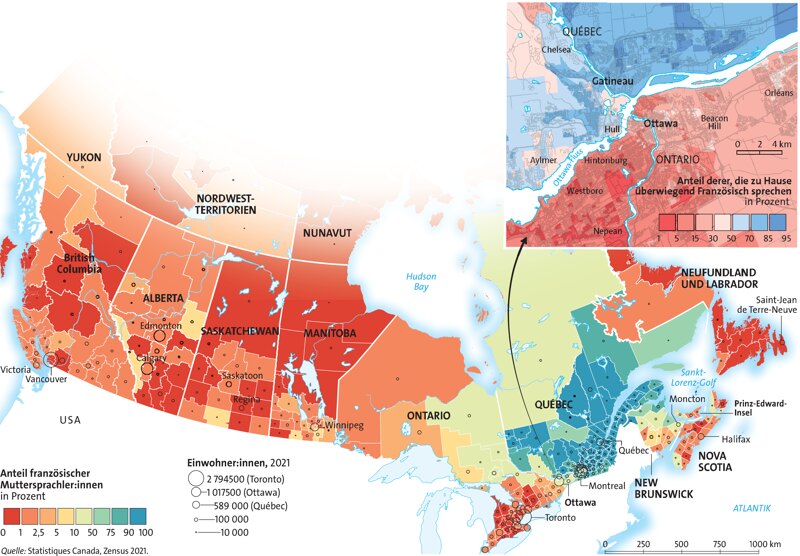

Laut der letzten Volkszählung von 2021 sind 10,7 Millionen Kanadier in der Lage, eine Unterhaltung auf Französisch zu führen, aber nur 7 Millionen sprechen zu Hause überwiegend Französisch, also 19 Prozent der Bevölkerung – im Vergleich zu 25,7 Prozent im Jahr 1971.3 Nachdem die Zweisprachigkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zugenommen hatte, stagniert sie nun: 2021 gaben 18 Prozent der Kanadier an, sich sowohl auf Französisch als auch auf Englisch unterhalten zu können. Im Jahr 1961 waren es 12,2 Prozent und im Jahr 2001 bereits 17,7 Prozent.

Die Zweisprachigkeit nimmt vor allem in Québec zu, wo sie unter den Frankophonen bei über 42 Prozent liegt. Bei den Anglophonen außerhalb Québecs geht sie hingegen zurück; ebenso bei der Bevölkerung mit einer anderen Muttersprache: Nur für 6,1 Prozent von ihnen ist Französisch die „erste gesprochene Amtssprache“. Zweisprachigkeit ist also hauptsächlich eine Sache der frankophonen Kanadier:innen. Und manche fürchten, dass dies über kurz oder lang zwangsläufig zu ihrer sprachlichen Assimilation führen wird.

„Kanada durchläuft derzeit, ohne sich dessen immer bewusst zu sein, die größte Krise seiner Geschichte“, schrieben André Laurendeau und Davidson Dunton 1965 im vorläufigen Bericht der Königlichen Untersuchungskommission über Zweisprachigkeit und Bikulturalismus. Zu dieser Zeit befreite sich die Québecer Bevölkerung gerade von ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Unterlegenheit. Der im Oktober 1967 vorgelegte vollständige Bericht schuf die Basis für die Gleichstellung der beiden Amtssprachen und Kulturen.

Die Kommission hielt damals das Prinzip der Territorialisierung der Sprachen, das sich in vielen Ländern wie der Schweiz oder Belgien bewährt hatte, mit dem Verweis auf die Mobilität der Bevölkerung für „unrealistisch“. Sie empfahl lediglich die Schaffung von „zweisprachigen Bezirken“ in Regionen, in denen mehr als 10 Prozent der Bevölkerung der jeweiligen Sprachminderheit zugehörte, mit einer Verwaltung und Gerichtsbarkeit in beiden Sprachen.

Zweisprachigkeit als Segen und Fluch

Der liberale Pierre Eliott Trudeau, der 1968 Premierminister wurde, verabschiedete im Jahr darauf das erste Gesetz über die Amtssprachen. Es stärkte die Zweisprachigkeit der föderalen Institutionen und Gerichte, indem es Einzelpersonen das Recht einräumte, Dienstleistungen in ihrer Sprache in Anspruch zu nehmen. Die von der Königlichen Untersuchungskommission empfohlenen „föderalen zweisprachigen Bezirke“ waren zwar geplant, wurden aber nie umgesetzt.

Als erbitterter Gegner der Québecer Nationalisten gab Trudeau das Konzept des Bikulturalismus auf zugunsten eines Multikulturalismus. Dieses Konzept machte aber einen Sonderstatus für Québec, wo 1971 etwa 80 Prozent der Bevölkerung Französisch sprachen, schwierig. Diese gesetzliche Ausrichtung wurde durch die Kanadische Charta der Rechte und Freiheiten von 1982 weiter verstärkt. In deren Artikel 23 ist etwa das Recht auf Unterricht in der Minderheitensprache verankert.

„Der Status als Amtssprache hat uns geschützt“, sagt Alain Dupuis, Generaldirektor der Fédération des communautés francophone et acadien (FCFA). Die Frankophonen seien nicht einfach eine Minderheit unter vielen. „Wir haben eine starke Zivilgesellschaft, die sich Institutionen geschaffen hat, mit 740 Schulen außerhalb von Québec, die von unabhängigen Schulräten verwaltet werden.“

Zur Wiederbelebung der französischen Schulen kommt der Erfolg von Schulen mit Französisch als „Immersionssprache“ hinzu. Diese werden vor allem von anglophone Kindern aus wohlhabenderen Gesellschaftsschichten besucht. Im Jahr 2021 nahmen fast 700 000 Kinder mit englischer oder dritter Muttersprache an einem solchen Programm teil, so dass im Land ein Mangel an Französischlehrern herrschte.

Trotz dieser Erfolge hat die offizielle Zweisprachigkeit die Assimilation außerhalb Québecs kaum aufgehalten, mit Ausnahme einiger Regionen in Akadien.4 Martin Meunier, Professor an der Universität Ottawa und Experte für die kanadische Frankophonie, stellt fest: „Selbst in Manitoba und Saskatchewan sind französischsprachige Bastionen im Schwinden begriffen.“ Dort gebe es zwar noch kleine frankophone Inseln rund um bestimmte Institutionen. Aber Französisch stelle immer weniger ein kulturelles Fundament dar.

Die Provinz Manitoba war in der Vergangenheit Schauplatz mehrerer erfolgreicher Kämpfe gegen die Vorherrschaft der englischen Sprache. Heute geben dort 112 100 Menschen (etwa 10 Prozent der Bevölkerung) an, ein Gespräch auf Französisch führen zu können, aber nur 14 700 sprechen zu Hause überwiegend Französisch (gegenüber 23 500 im Jahr 1991). In Ontario geht die Schere noch weiter auseinander: Dort können 1,5 Millionen Menschen ein Gespräch auf Französisch führen (11 Prozent der Bevölkerung), aber nur 254 000 (1,8 Prozent der Bevölkerung) sprechen zu Hause überwiegend Französisch.

Dass das Gesetz über die Zweisprachigkeit auch ein halbes Jahrhundert nach seinem Erlass öfter versagt, merkt man bereits bei einer einfachen Flugreise. Und selbst Dienstleistungen auf Bundesebene werden oft nicht auf Französisch angeboten. Jedes Jahr prangert der Kommissar für Amtssprachen wiederkehrende Mängel bei den über 200 Institutionen an, für die Zweisprachigkeit vorgeschrieben ist.

Noch überraschender ist, was Mario Beaulieu, ein Abgeordneter der Partei Bloc Québécois im kanadischen Parlament, enthüllt hat: 94 Prozent des Budgets, das die Bundesregierung für die Amtssprachen in der Provinz Québec ausgab (3,4 Milliarden kanadische Dollar zwischen 1978 und 2022), waren der Entwicklung der englischsprachigen Gemeinschaften gewidmet. „Die Gelder, die in die Bildung und in Lobbygruppen fließen, sind Teil einer Strategie, die Maßnahmen zur Verteidigung des Französischen als fremdenfeindlich und nach innen gerichtet darzustellen“, meint Beaulieu.

Obwohl viele Politiker in Québec die Menschen zum Fremdsprachenerwerb ermutigen, betrachten sie die Zweisprachigkeit des Bundesstaats sowohl als Segen als auch als Fluch. Als der Parti Québécois (PQ) 1976 in Québec an die Macht kam, bekräftigte er den Status des Französischen als einzige Amtssprache der Provinz durch eine sehr entschlossene Politik, die in der Charta der französischen Sprache, dem sogenannten Gesetz 101, verankert ist.

Vokabelsammlungen für den Schutz des Französischen

„Das Gesetz 101 hat die Entwicklung meiner Québecer Identität entscheidend geprägt. Man hat uns Zeit gegeben, uns zu integrieren“, sagt Ruba Ghazal, die 1977 in Beirut als Kind palästinensischer Eltern geboren wurde. Nachdem sie zunächst an den Persischen Golf gezogen war, ließ sich die Familie schließlich 1988 in Montréal nieder. Heute ist Ghazal Abgeordnete der Nationalversammlung von Québec und Sprecherin von Québec Solidaire.

In der Partei, die für die Unabhängigkeit Québecs eintritt, ist Ghazal außerdem zuständig für Anliegen bezüglich der französischen Sprache. „Ich habe Französisch gelernt, indem ich Felix Leclerc5 gesungen habe. Mein Vater sagte zu mir: ‚Du musst stark sein, widerstandsfähig, denn du bist Palästinenserin.‘“ Wahrscheinlich habe in ihrem Unterbewusstsein eine Rolle gespielt, dass sie in den Québecern ein anderes „Volk ohne Land“ gesehen habe, nimmt Ghazal an. Sie betont, das Französische müsse auch in der Wirtschaft präsenter sein: „Französisch muss die Sprache des Brotes sein. Nicht nur die Sprache des Herzens.“

Entscheidend bei der Gewährleistung des Französischen als Sprache der Arbeit, der Kommunikation, des Handels und des Geschäftslebens ist das Office québécois de la langue française (OQLF). In seiner Funktion als „Gendarm“ erhält es jedes Jahr etwa 10 000 Beschwerden, doch seine eigentliche Aufgabe ist eine beratende: „Wir produzieren Sammlungen von Fachvokabular, mit hunderten Spezialwörtern für spezielle Wirtschaftssektoren“, erklärt Dominique Malack, die Vorsitzende und Geschäftsführerin des Büros.

Schnelligkeit sei dabei entscheidend: „Sonst macht ein englischer Begriff das Rennen.“ Das Ziel des Büros, so Malack, sei es schließlich nicht, Geldstrafen zu verhängen, sondern dass das Leben auf Französisch stattfindet. Der Bekanntheitsgrad seiner Sprachwerkzeuge6 geht weit über die Grenzen der Provinz hinaus. Fast 7 Millionen Internetnutzer:innen (22 Prozent davon aus Frankreich) haben im vergangenen Jahr die Datenbank des OQLF mit über 1 Million französischer Begriffe genutzt.

91,2 Prozent der Kinder in Québec werden heute auf Französisch beschult. Allerdings stellt das nicht automatisch sicher, dass die Sprache auch im Alltag verwendet wird. Und die Dynamik, die sich Ende des 20. Jahrhunderts zugunsten des Französischen entwickelt hat, schwindet. „Der französische Charakter der Gesellschaft von Québec ist nicht mehr gesichert“,7 so die kontroverse Behauptung von Charles Castongay, Buchautor und ehemaliger Universitätsprofessor, der sich als Anglophoner „in die französische Sprache verliebt hat“.

Nachdem die Geburtenrate in Québec jahrzehntelang außergewöhnlich hoch war, brach sie seit den 1960er Jahren ein und sank bis 2023 auf 1,3 Kinder pro Frau. Die Zukunft der französischen Sprache hängt daher zunehmend von der Französisierung der Einwanderer ab. Castongay stellt für Québec allerdings fest: „Der Anteil des Französischen unter den integrierten Zuwanderern erreicht nur knapp 50 Prozent.“

Es sind vor allem zwei Risse – einer in der Geografie und einer zwischen den Generationen –, die viele in Québec Sorgen bereiten. Die Verwendung des Französischen ist sowohl in der Metropolregion Montréal rückläufig als auch in Gatineau am Nordufer des Ottawa-Flusses gegenüber der Bundeshauptstadt. Die zweite Kluft, die zwischen den unter und über Dreißigjährigen, wird vor allem beim Blick auf eines der kulturellen Markenzeichen der Provinz deutlich: dem Chanson.

Monique Giroux, die Moderatorin von „Ici Musique“ auf Radio-Canada, hat schon alle Talente der Frankophonie vor das Mikro bekommen: von Charles Aznavour über Robert Charlebois bis Zaz. Nach 30 Jahren wird die Sendung immer beliebter, wie sie feststellt: „Die Einschaltquoten sind dieses Jahr um 125 Prozent gestiegen.“ Doch laut einer jüngst durchgeführten Studie hört fast ein Drittel der jungen Québecer zwischen 15 und 29 keine regionale Musik mit französischem Gesang.8

Im Juni 2023 stellte die Tageszeitung Le Devoir fest, dass sich unter den 100 meistgehörten Titeln der Provinz auf digitalen Plattformen, deren Algorithmen englischsprachige Inhalte bevorzugen, nicht ein einziges Québecer Chanson befand.9 Monique Giroux meint dazu: „Es liegt an uns, den Medienschaffenden, und an den Eltern und Großeltern, in den Kleinen die Freude am Chanson zu wecken.“

Die Minderheitsregierung von Justin Trudeau räumte ein, dass die französische Sprache nicht ausreichend geschützt werde, und verabschiedete im Juni 2023 mit Unterstützung der Opposition das Gesetz C-13 „zur tatsächlichen Gleichstellung der Amtssprachen Kanadas“. Der Gesetzestitel nimmt Abstand zur „formalen“ Gleichstellung früherer Texte und zeigt die Notwendigkeit auf, zwei Gemeinschaften anzuerkennen, die in der Praxis nicht gleich sind und unterschiedlich behandelt werden können.

Jean-François Roberge, Minister für die französische Sprache in Québec, begrüßt, dass Provinz- und Bundesregierung nach jahrzehntelangen Streitigkeiten eng miteinander kooperiert haben: „Wir wollten sowohl die frankophonen Minderheiten unterstützen als auch die sprachliche Besonderheit Québecs verteidigen. Es gab bisher keine Anerkennung der Tatsache, dass das Französische, auch wenn es in Québec die Mehrheitssprache ist, in Kanada und Amerika eine Minderheit darstellt und daher verwundbar ist.“ Dies sei nun geschehen.

Der neue Text bezieht sich ausdrücklich auf die einst vor Gericht angefochtene Québecer Charta der französischen Sprache, das Gesetz 101. Er will „die Existenz mehrheitlich frankophoner Haushalte in Québec fördern und die Zukunft des Französischen sichern“. Zudem soll „das demografische Gewicht der frankophonen Minderheiten“ außerhalb Québecs wieder auf den Stand von 1971 gebracht werden, also auf 6,1 Prozent der Bevölkerung.

Neben einer Ausweitung der Zweisprachigkeit auf bundesstaatliche Unternehmen in Regionen, wo Französisch stark vertreten ist, sieht das Gesetz auch eine stärkere französischsprachige Zuwanderung vor. „Um dieses Ziel konsequent umzusetzen, müsste der Anteil französischsprachiger Zuwanderer 20 Prozent betragen“, sagt Martin Meunier. Das erscheint ihm sehr optimistisch: „Bei den Plänen von Trudeau – jährlich 500 000 Einwanderer – liefe das darauf hinaus, jedes Jahr 100 000 französischsprachige Immigranten zu finden.“

Die Zukunft der französischen Sprache entscheidet sich weniger in Ottawa als in Montréal. „Je höher der Grad der Zweisprachigkeit ist, desto einfacher wird es, die Sprache der Minderheit zu ignorieren“, sagt Benoît Dubreuil, Kommissar für die französische Sprache in Québec. „Die Sprecher der Minderheitensprache passen sich denen der vorherrschenden Sprache an.“

Um dem entgegenzuwirken, spricht sich Dubreuil dafür aus, Zonen zu schaffen, in denen der Gebrauch der Minderheitensprache verpflichtend ist. Auch will er deren sozialen Status anheben, um Sprecher der dominanten Sprache zu ermutigen, die Minderheitensprache zu lernen. Eine solche Sprachplanung, so Dubreuil, würde wieder eine Art sprachlicher Gerechtigkeit herstellen. „Ich vergleiche diese Dynamik gern mit der Politik für eine bessere Verteilung des Wohlstands.“

Die Ernennung Dubreuils zum ersten Kommissar für die französische Sprache ist eine Konsequenz aus der neuen Charta der französischen Sprache, die im Mai 2022 in Québec verabschiedet wurde und noch viele weitere Maßnahmen enthält. Bei gewerblichen Aushängen wie Schilder und Werbung, für die in der Provinz Französisch ohnehin verpflichtend ist, muss künftig das Französische deutlich hervorgehoben sein, wenn sich darauf eine weitere Sprache befindet.

In den Collèges d’enseignement général et professionnel (Cégep) – der ersten Stufe der Hochschulbildung – ist die Anzahl der Studierenden, die sich für einen englischsprachigen Studiengang einschreiben können, künftig begrenzt, während für alle Studierenden Französischkenntnisse obligatorisch sind. Nach einem Höchststand von 17,8 Prozent im Jahr 2021 soll die Quote der Teilnehmenden eines englischsprachigen Cégep-Kurses bis 2031 auf 14,6 Prozent sinken.

Drittes Referendum über die Unabhängigkeit Québecs?

Minister Roberge weist außerdem auf die Rekordzahl an Zuwanderern hin, die an einem Programm zur Französisierung teilgenommen haben – 76 000 im Jahr 2024 –, und versichert, dass Französischsprachige mehr denn je Priorität haben: „Früher gab es Punkte, wenn man Französisch konnte. Jetzt werden diejenigen, die kein Französisch sprechen, von der Regierung von Québec nicht als Wirtschaftsmigranten zugelassen. Auch Einwanderer, die eine zeitlich befristete Aufenthaltserlaubnis haben, müssen Französisch beherrschen und innerhalb von drei Jahren einen Test ablegen, damit ihre Genehmigung verlängert wird.“

Pascal Bérubé, Abgeordneter und Sprecher des Parti Québécois für die französische Sprache, kritisiert, beim Kurs der Regierungspartei Coalition Avenir Québec (CAQ) handele es sich um einen „lediglich homöopathischen Nationalismus“. Er schlägt stattdessen vor, die Einwanderung dauerhaft auf 35 000 Personen jährlich zu reduzieren, um Wohnraum und eine gute Integration auf Französisch zu gewährleisten.

„Wir wollen, dass die Leute glücklich sind und dass es ihnen gut geht. Für das Cégep sollten sich französischsprachige Personen nicht für englische Studiengänge einschreiben können“, meint Bérubé. Mit 17 oder 18 Jahren beginne man seinen Beruf und seinen Freundeskreis zu wählen und richte sich im Erwachsenenleben ein. „Das ist eine Zeit entscheidender Weichenstellungen.“

Viele unserer Gesprächspartner:innen betonen auch, es sei notwendig, die französischsprachigen Kulturprodukte im Netz präsenter zu machen, damit sie einfacher zu finden sind. Dazu solle auch Druck auf die digitalen Plattformen aufgebaut werden, und es gelte, sich um eine Konvergenz der Inhalte aus dem gesamten französischsprachigen Raum zu bemühen.

„Dieses Land wird abhängig von seiner Bilingualität wachsen oder niedergehen. Was ist Kanada ohne seine Zweisprachigkeit?“, sagte Premierminister Brian Mulroney 1990. Zwar lehnen die Kanadier die Aussicht auf einen Beitritt zu den USA, wie von Donald Trump vorgeschlagen, massiv ab – laut jüngsten Umfragen sind 90 Prozent dagegen. Allerdings würden heute bei Weitem auch nicht alle Kanadier:innen den Worten Mulroneys zustimmen, die dieser im Zuge der vehementen Auseinandersetzungen um die Verfassung vor dem zweiten Referendum über die Unabhängigkeit Québecs äußerte, das 1995 nur um Haaresbreite scheiterte.

Den frankophonen Kanadierinnen und Kanadiern liegt die offizielle Zweisprachigkeit am meisten am Herzen: Für 60 Prozent von ihnen ist sie „der Kern der kanadischen Identität“, während 49 Prozent der Kanadier, die außerhalb Québecs leben, der Meinung sind, dass sie „nur existiert, um eine Minderheit zufriedenzustellen“.10

Die neuerliche Sorge um die Sprache – 70 Prozent der Québecer sehen das Überleben des Französischen in ganz Kanada gefährdet – nährt identitäre Äußerungen, wie man sie eher aus Europa kennt – und ein Wiederaufleben separatistischer Gedanken. Der Parti Québécois, der bei den Wahlen von 2022 auf den vierten Platz zurückgefallen war, ist in der Gunst der Wähler inzwischen wieder gestiegen und könnte laut aktuellen Prognosen 2026 eine Mehrheitsregierung bilden. Sein Vorsitzender, Paul Saint-Pierre Plamondon, hat für den Fall eines Wahlsiegs der PQ ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum in Aussicht gestellt.

Québec Solidaire vertritt einen progressiven Nationalismus, der auch für Immigranten anschlussfähig ist, und plädiert stattdessen für eine verfassunggebende Versammlung, um die Unabhängigkeit der Provinz voranzutreiben. „Damit würde zur Normalität werden, dass die Dinge auf Französisch abgewickelt werden“, argumentiert Ruba Ghazal. „Dadurch würden nicht alle Probleme gelöst, aber die Québecer wären beruhigt und gelassener in Bezug auf ihre Sprache und Kultur.“

„Beim Nationalfeiertag am 24. Juni ist immer eine Aufbruchstimmung zu spüren; die Parade, die Show – das bringt die Leute zusammen“, sagt Marie-Anne Alepin, Generalpräsidentin der Vereinigung Société Saint-Jean-Baptiste, die sich seit 1834 für die französische Sprache einsetzt. Und sie ist überzeugt: „Wenn in Zukunft neue Einwanderer in unser Land kommen, werden wir sie mit offenen Armen und unserem Québecer Pass empfangen.“

Jean-Pierre Perrault, der sich als Aktivist im Rahmen der Bewegung Impératif français seit Langem für die Frankophonie und gegen eine „Kolonisierung der Gehirne“ einsetzt, warnt: „Wenn noch einmal ein Referendum stattfindet, darf es nicht scheitern.“ Denn einem Volk, das zum dritten Mal „Nein“ sagt, könne man „keinen Respekt mehr entgegenbringen“.

5 Kanadischer Autor, Komponist, Musiker und Schauspieler (1914–1988).

6 Siehe „Vitrine linguistique“, Office québécois de la langue française (OQLF).

9 Étienne Paré, „La musique franco, grande absente des palmarès“, Le Devoir, 28. Juni 2023.

10 „Bilinguisme au Canada“, Umfrage des Marktforschungsinstituts Léger, Juni 2024.

Aus dem Französischen von Birgit Bayerlein