Der große Lockdown

Vor fünf Jahren wurden die ersten strengen Coronamaßnahmen erlassen. Insbesondere die harten Ausgangssperren führten zu heftigen Verwerfungen. Waren sie wirklich notwendig? Was wir daraus für die nächste Pandemie lernen können.

von Théo Boulakia und Nicolas Mariot

Als zu Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020 die ersten Lockdowns verhängt wurden, hatte wohl jeder eine Meinung dazu und vertrat diese oft auch ziemlich entschieden. Während die einen schockiert waren über Chinas „totalitäres“ Vorgehen, empörten sich andere über Schwedens „Laxheit“ oder über die erratischen Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump und seinem brasilianischen Amtskollegen Jair Bolsonaro.

Dazwischen lag eine Bandbreite von Maßnahmen, deren konkrete Anwendung von Land zu Land variierte: Grenzschließungen, Verbot von Versammlungen und öffentlichen Veranstaltungen bis hin zu Ausgangssperren mit Polizeikontrolle. Es gab keinen Präsenzunterricht mehr an Schulen und Universitäten; Geschäfte, Hotels, Kinos und Restaurants waren vorübergehend geschlossen; und wer keinen „systemrelevanten“ Beruf hatte, musste von zu Hause aus arbeiten, ohne Anspruch auf eine „Notbetreuung“ für die Kinder.

Fünf Jahre später macht der Blick zurück eines sehr deutlich: Auf die große allgemeine Verunsicherung – „wir müssen 100 Prozent der Entscheidungen mit 50 Prozent des Wissens treffen“, sagte damals etwa der niederländische Premier Mark Rutte – reagierten die einzelnen Regierungen sehr unterschiedlich.

Was wiederum die so einfache wie wesentliche Frage aufwirft, ob der Beschluss eines strengen Lockdowns tatsächlich unvermeidlich war. Oder anders ausgedrückt: Waren harte Maßnahmen tatsächlich die beste Wahl, oder haben andere Lösungen, die die bürgerlichen Freiheiten weniger einschränkten, zu besseren Ergebnissen geführt? Die Beantwortung dieser Fragen kann zum Nachdenken darüber anregen, was man tut, wenn die Freiheitsrechte im Namen des Gesundheitsschutzes außer Kraft gesetzt werden.

Bereits wenige Wochen nach Beginn der Pandemie begannen zahlreiche Forscherteams damit, die diversen Ansätze in der Gesundheitspolitik zu klassifizieren, um sie in Form von frei zugänglichen Datenbanken zu veröffentlichen.1 Um diese Daten zu analysieren, muss man allerdings erst erklären, was eigentlich unter einem „Lockdown“ zu verstehen ist.

Der Begriff wird in zahlreichen Untersuchungen benutzt und bezeichnet so unterschiedliche Maßnahmen wie die Schließung von Schulen und Grenzen, Versammlungsverbote und Ausgangssperren. Legt man diese breite Definition zugrunde, wäre es schwierig, ein Land zu finden, das sich im Frühjahr 2020 nicht im Lockdown befand, da die meisten Länder mindestens eine dieser Bestimmungen eingeführt haben.

In einem engeren Sinne bezeichnet der Begriff „Lockdown“ eine Ausgangssperre oder „stay at home order“, das heißt, dass die Wohnung nur in Ausnahmefällen verlassen werden darf und die Ordnungskräfte angewiesen sind, Personen im öffentlichen Raum zu kontrollieren. So musste in Frankreich jede Person, die aus dem Haus gehen wollte, eine Bescheinigung über die Ausnahmegenehmigung bei sich führen, auf der Name, Adresse, Datum, Uhrzeit und Grund des Aufenthalts außerhalb der eigenen vier Wände vermerkt sein mussten.

Innerhalb Europas wurden solche strengen Ausgangssperren nur in wenigen Ländern praktiziert – neben Frankreich auch in Italien und Griechenland. In Spanien und Serbien waren zwar keine Bescheinigungen notwendig, aber Spaziergänge waren grundsätzlich untersagt.

In vielen nordeuropäischen Staaten (Dänemark, Norwegen, Niederlande, Schweden, Island), in der Schweiz und in den meisten deutschen Bundesländern wurde das Verlassen der Wohnung zwar nicht eingeschränkt, doch es wurde dringend empfohlen, möglichst zu Hause zu bleiben und den Kontakt mit anderen zu meiden.

Nur Versammlungen und Zusammenkünfte – erst größere, später auch kleinere von mehr als fünf Personen – waren verboten. Nächtliche Ausgangssperren, die es in Deutschland nur vereinzelt gab, wurden indes von Verwaltungsgerichten schnell für rechtswidrig erklärt. In der Schweiz und in Österreich schlossen einzelne Städte öffentliche Parkanlagen und setzten das Distanzgebot mit Polizeipatrouillen durch. Die Behörden im Vereinigten Königreich oder in Belgien beschränkten zwar nicht den Ausgang, verlangten aber Begründungen: De facto war das Verlassen der Wohnung kein Problem.

Die Diskrepanz zwischen dem Inhalt offizieller Regeln und seiner tatsächlichen Umsetzung war bisweilen groß: Einige Staaten, die strenge Maßnahmen ergriffen, wie etwa die Ukraine, ahndeten Verstöße kaum. Bei der Strafverfolgung wegen Missachtung von Coronamaßnahmen standen europaweit Spanien mit 1 Million Bußgeldbescheiden zu 601 Euro für den ersten Verstoß2 , Frankreich (1,1 Millionen Bußgeldbescheide) und Italien (420 000) an der Spitze.

Setzt man die Zahl der Bußgelder in Beziehung zur Einwohnerzahl, so war das Risiko, im Frühjahr 2020 ein Bußgeld zu erhalten, im Vereinigten Königreich 56-mal kleiner als in Frankreich, wo jeder, der sich im öffentlichen Raum aufhielt, als potenzieller Gesetzesbrecher galt.

Die Geolokalisierungsdaten von Smartphones, die Google während der Pandemie gesammelt und veröffentlicht hat, dokumentieren, wie streng die Lockdowns in den einzelnen Ländern waren. Sie zeigen beispielsweise, wie sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Geschäften mit Produkten des täglichen Bedarfs sowie im sonstigen Einzelhandel, in Parks und zu Hause im Vergleich zu dem Referenzzeitraum Januar/Februar 2020 verändert hat.

Anhand dieser Daten spaltet sich Europa in der Zeit zwischen dem 1. März und 1. Juni 2020 in drei Ländergruppen auf: In Italien, Spanien und Frankreich ging die Nutzung von Grünflächen und Parks im Vergleich zum Hochwinter um 25 bis 50 Prozent zurück. Im Vereinigten Königreich blieb sie in etwa gleich. In Deutschland, den Niederlanden, Litauen, Norwegen, Finnland, Schweden und Dänemark stiegen die Nutzerzahlen um 35 bis 80 Prozent, wie in einem normalen Frühling.

Während also die Menschen in Frankreich, Italien und Spanien weiterhin streng abgeschottet waren, konnte sich ein erheblicher Teil der Bevölkerung des Kontinents frei bewegen. War die Verbreitung des Virus und die Sterblichkeit etwa in den skandinavischen, mittel- und osteuropäischen Ländern in der Folge höher?

Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, die belegen, dass Lockdowns dazu beigetragen haben, die Pandemie einzudämmen.3 Dabei werden jedoch meist alle Maßnahmen zur Vermeidung von Kontakten – Schließung von Schulen, Restaurants, Universitäten und „nicht systemrelevanten“ Geschäften bis hin zu Einschränkungen der Versammlungsfreiheit und Ausgangssperren – unter dem Begriff „Lockdown“ zusammengefasst.

Es gibt aber auch Studien, die die Wirkung jeder einzelnen Maßnahme untersucht haben.4 Und die kommen zu dem Schluss, dass Ausgangssperren nichts gebracht haben. Den größten Effekt auf die Reduzierung von Todesfällen und Inzidenzen hatten dagegen die Schließung von Bildungs- und Arbeitsstätten und die Einschränkung von Versammlungen.

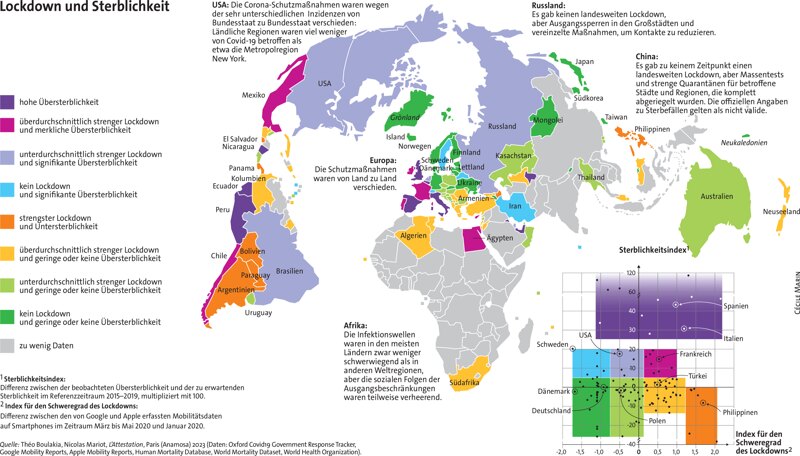

Um zu überprüfen, ob nicht alle freizügigeren Länder ihre Sorglosigkeit mit einem hohen Preis bezahlt haben, kann man die Übersterblichkeit, das heißt die Differenz zwischen der erwarteten Sterblichkeit ohne Pandemie (Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019) und der im Frühjahr 2020 festgestellten Sterblichkeit, einem Indikator für den Schweregrad des Lockdowns gegenüberstellen (siehe nebenstehende Infografik). In Dänemark, Lettland, Japan und Taiwan sank die Sterblichkeit im Jahr 2020, obwohl in diesen Ländern keine allgemeinen Ausgangssperren verhängt wurden. In Deutschland, Finnland, Südkorea, Island und der Slowakei blieb die Sterblichkeit 2020 gleich.

Eine Übersterblichkeit kann dabei nicht automatisch den Covid-19-Todesfällen zugeordnet werden. Sie kann unter Umständen auch aus den politischen Maßnahmen resultieren, die zur Eindämmung der Pandemie ergriffen wurden. In Spanien oder Peru gab es beispielsweise drakonische Lockdowns und eine hohe Übersterblichkeit. Da stellt sich die Frage, wie viele Menschen sogar infolge der Lockdowns gestorben sind.

Eine Antwort gibt der folgende, oft vernachlässigte Faktor: die schlechte Betreuung in den Altenheimen und fehlende Schutzmaßnahmen für ältere Menschen, die das höchste Risiko hatten, dem Virus zum Opfer zu fallen (das Medianalter der an Covid-19 Verstorbenen liegt bei über 80 Jahren). Die Hälfte aller Todesfälle, die in Frankreich und Spanien während der ersten Pandemiewelle beklagt wurden, waren Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen. Ein solches Sterben zu verhindern, erfordert allerdings andere politische Maßnahmen als den Einsatz von Polizeipatrouillen im öffentlichen Raum.

Aus dem Französischen von Jakob Farah

Théo Boulakia und Nicolas Mariot sind Soziologen und Autoren von „L’Attestation. Une expérience d’obéissance de masse, printemps 2020“, Paris (Anamosa) 2023.