Palästinenserinnen in Haft

Eine Geschichte des Widerstands durch Solidarität und Bildung

von Hélène Servel und Asja Zaino

Tränen der Freude, Nachbarn, die ihre Glückwünsche überbringen – so sah es Ende November 2023 in zahlreichen palästinensischen Familien aus, als Dutzende Palästinenserinnen aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden. Videos in sozialen Netzwerken zeigten quasi live den Austausch der Gefangenen gegen israelische Geiseln, die seit den Angriffen am 7. Oktober 2023 in Gaza festgehalten worden waren. Die palästinensischen Frauen waren teils Wochen, teils Jahre zuvor aus oft unklaren Gründen festgenommen worden. Einige von ihnen sind noch minderjährig, andere sind alt und haben gesundheitliche Probleme.

Im Rahmen der Waffenruhe, die seit dem 19. Januar zwischen der Hamas und Israel in Kraft ist, wiederholen sich die Bilder. In einer ersten Phase sollen insgesamt 33 Geiseln gegen rund 1900 inhaftierte Palästinenser:innen getauscht werden.1

Die israelische Besatzungsmacht nutzt die Inhaftierung schon lange als Mittel, um die palästinensische Bevölkerung zu unterdrücken. In den besetzten Gebieten und Ostjerusalem hat sie zwei parallele Rechtssysteme etabliert: Für ein Verbrechen derselben Art und am selben Ort wird ein Palästinenser von einem Militärgericht verurteilt, ein jüdischer Siedler aber von einem einfachen Zivilgericht.2 Diese Form der Diskriminierung betrifft alle Palästinenser:innen, egal ob sie im Westjordanland oder in Jerusalem leben, Bürger:innen Israels sind oder ihren Wohnsitz im Ausland haben.

Allesamt gelten sie als Bedrohung für den Staat Israel, weshalb es für sie im Justizsystem eine eigene Kategorie gibt: die „Sicherheitsgefangenen“ (security prisoners). Diese können im Rahmen einer Administrativhaft unbegrenzt festgehalten werden, ohne formelle Anklage oder Gerichtsverfahren. Was ihnen vorgeworfen wird, ist häufig selbst ihren Anwälten nicht bekannt.

Anfang Januar 2025 saßen insgesamt 10 400 Palästinenser:innen in israelischen Gefängnissen, 3376 von ihnen in Administrativhaft.3 Insgesamt wurden seit 1967 fast 1 Million Menschen eingesperrt, das sind fast 40 Prozent der männlichen Bevölkerung.4 In fast jeder Familie war mindestens ein Mitglied schon mal in Haft.

Im Laufe der Zeit begannen die Gefangenen sich zu organisieren, um ihre Rechte durchzusetzen. Bei den ersten Protesten in den 1970er Jahren ging es vor allem darum, die Haftbedingungen zu verbessern und als politische Gefangene anerkannt zu werden – als asra beziehungsweise asirat. Sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Form kann der Begriff ebenfalls Kriegsgefangene bezeichnen.

In den 1980er Jahren, der aktivsten Zeit der Gefangenenbewegung, entwickelte sich in den Haftanstalten ein blühendes kulturelles und politisches Leben, das sogar zum Vorbild für die Kämpfe jenseits der Gefängnismauern wurde. So waren die Anführer der ersten Intifada (1987–1994) größtenteils ehemalige Häftlinge.

Im Zuge der Oslo-Abkommen (1993–1995) wurden alle weiblichen Gefangenen und eine Mehrzahl der männlichen freigelassen. 350 Männer blieben hinter Gittern. Nach der ersten Anschlagserie der Hamas und des Islamistischen Dschihad (1993–1998) kamen zahlreiche islamistische Aktivisten hinzu.

Die Verhaftungswellen während der zweiten Intifada (2000–2005) brachten eine neue Generation hinter Gitter, die politisch weniger erfahren war: Die Gefangenenbewegung verlor innerhalb einer immer stärker fragmentierten palästinensischen Gesellschaft an Kraft.5

Diese Entwicklung betraf auch die weiblichen Gefangenen, doch ihre Bewegung hielt der Zersplitterung offenbar besser stand als die der Männer. Der Wahrung ihrer Einigkeit dürfte geholfen haben, dass sie ohnehin wenige sind und alle im selben Knast einsaßen – nie waren mehr als 100 Frauen gleichzeitig eingesperrt, was weniger als 3 Prozent der palästinensischen Gefangenen entspricht.6

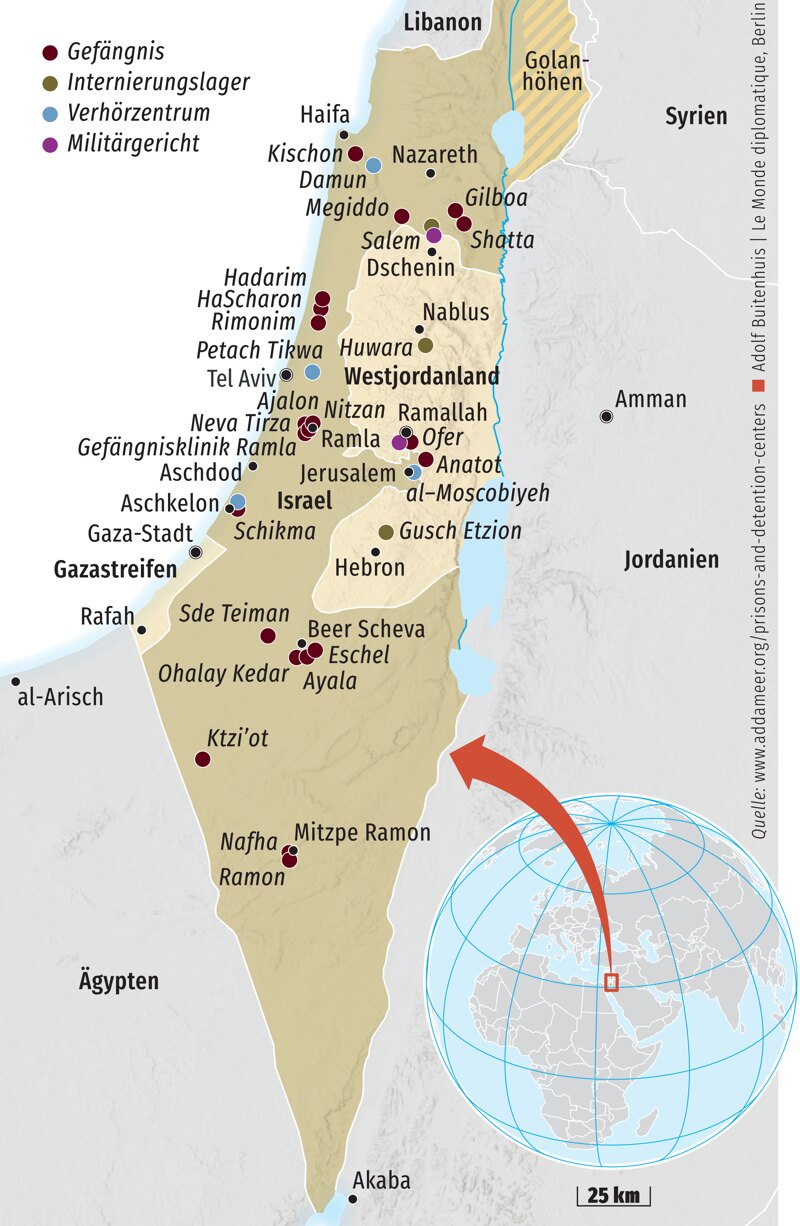

In den 1970er Jahren wurden die ersten weiblichen Gefangenen in die Strafanstalt von Neve Tirza in Ramla, südlich von Tel Aviv, gebracht (siehe Karte). Die meisten von ihnen waren Aktivistinnen der palästinensischen Linken oder der Fatah. Sie schlossen sich den Streikaufrufen aus den Männergefängnissen an, führten aber auch ihre eigenen Kämpfe. Sie verweigerten die Arbeit, die ihnen von der Gefängnisleitung aufgezwungen wurde, und forderten, von den israelischen Insassinnen getrennt zu werden, um ihre Identität als politische Gefangene zu unterstreichen.

Eine prägende Figur in dieser Zeit war Aisha Odeh. Sie wurde 1944 in Deir Dscharir geboren, einem kleinen Dorf in der Nähe von Ramallah, aus dem ihre Familie während der Nakba fliehen musste. Sie wurde Mathematiklehrerin an einer Mädchenschule und schloss sich der Bewegung Arabischer Nationalisten und nach deren Auflösung der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) an.

1969 wurde Aisha Odeh wegen eines Bombenanschlags auf einen Supermarkt in Jerusalem, bei dem zwei Israelis getötet wurden, zu zweimal „lebenslänglich“ verurteilt, kam aber nach zehn Jahren im Rahmen eines Gefangenenaustauschs frei.

Anfang der 1980er Jahre sammelte sich die Bewegung um eine neue Generation weniger erfahrener Häftlinge wie Rawda Basir. Sie wurde im selben Dorf wie Odeh geboren und trat in deren Fußstapfen als Vertreterin der weiblichen Gefangenen. 1985 kamen im Rahmen eines weiteren Abkommens 1150 Palästinenser:innen frei, darunter die große Mehrheit der damals inhaftierten Frauen.

Mit Beginn der ersten Intifada füllten sich die Gefängnisse allerdings wieder. Zwischen 1987 und 1993 waren insgesamt rund 3000 Frauen inhaftiert. Zum ersten Mal wurden selbst Demonstrantinnen oder Angehörige von Aktivisten, die selbst keiner politischen Organisation angehörten, hinter Gitter gebracht.

Trotz ihrer unterschiedlichen sozialen Hintergründe und politischen Erfahrungen bewiesen die Häftlinge eine bemerkenswerte Geschlossenheit. 1995 kündigte der Direktor des HaScharon-Gefängnisses nordöstlich von Tel Aviv im Rahmen der Verhandlungen über das zweite Osloer Abkommen die Freilassung aller weiblichen Gefangenen an, damals etwa 30 Frauen7 – mit Ausnahme der sieben, denen der Tod israelischer Soldaten zur Last gelegt wurde. Aus Solidarität schlossen sich alle Häftlinge in zwei Zellen ein und weigerten sich, diese zu verlassen. Nach 16 Monaten hatten sie Erfolg.

Während der zweiten Intifada verdoppelten sich die Festnahmen, so dass die Zahl der weiblichen Gefangenen bis 2005 auf 115 anstieg. Viele von ihnen waren Mitglied bei der Hamas und dem Islamischen Dschihad, wodurch sich das politische Kräfteverhältnis innerhalb der Bewegung veränderte und die Spannungen zunahmen. Die Gefängnisverwaltung nutzte die Gelegenheit, um die Insassinnen je nach ihrer politischen Zugehörigkeit auf die beiden Gefängnisse HaScharon und Damun zu verteilen. Ihr Ziel war, die parteiübergreifende Solidarität aufzubrechen.

Einige jedoch hielten die Bewegung weiterhin zusammen, so etwa Itaf Alayan. Sie war ursprünglich eine Fatah-Aktivistin, näherte sich aber während ihrer mehrfachen Inhaftierungen dem Islamischen Dschihad an. 2008 wurde sie freigelassen.

In den vergangenen zehn Jahren wurden die weiblichen Gefangenen nach und nach ins Damun-Gefängnis verlegt. Immer mehr von ihnen waren wegen Einzelaktionen verhaftet worden, etwa Messerattacken, Versuchen, Telefone ins Gefängnis zu schmuggeln, Postings in sozialen Medien oder wegen der bloßen Teilnahme an einer Demonstration. Trotz dieses Zustroms wenig politisierter Häftlinge gelingt es einer neuen Generation von Aktivistinnen, politisches Wissen zu vermitteln.

Darunter finden sich politisch Aktive aus der palästinensischen Linken wie Shaza Odeh und Khitam Saafin wie auch Mitglieder des Islamistischen Dschihad wie Mona Qaadan. Dazu kommen junge Aktivistinnen wie Elyaa Abu Hijleh, Layan Nasser oder Layan Kayed, die sich an der Birzeit-Universität in Ramallah im Democratic Progressive Student Pole (al-Qutub) engagiert hatten, der der PFLP nahesteht. Während ihrer mehrmonatigen Inhaftierung 2020 und 2021 setzten sie sich dafür ein, die Bildungsprogramme für die Gefangenen wiederzubeleben.

Die Tradition der Bildungsprojekte entstand in den 1970er Jahren. Die besser ausgebildeten Frauen gaben heimlich Alphabetisierungskurse für ihre Mitgefangenen, Bücher wurden verteilt, und in den Zellen lief ständig das Radio, wo regelmäßig Debatten zu hören waren. Sobald die Gefängnisverwaltung solche Aktivitäten entdeckte, ging sie scharf dagegen vor.

Amal R., 1994 in einem Dorf bei Bethlehem geboren, war von 2014 bis 2021 in Haft. Sie war von Soldat:innen, die sie später schwer verletzten, beschuldigt worden, einen Siedler angegriffen zu haben. Sie erinnert sich daran, welche Tricks sie im Gefängnis anwendeten, um die Beschränkungen zu umgehen: „Unsere Familien gingen zur Druckerei, um Lehrbücher in einen Roman einzubinden. Wir tauschen auch die Umschläge aus. Auf diese Weise konnten eine ganze Reihe von Büchern reingebracht werden.“ Wurden Tafeln verboten, behalfen sie sich mit Plexiglasfenstern. Wurde Unterricht in den Zellen verboten, fand er eben während des Hofgangs statt.

Auch Chalida Jarrar, eine prominente Figur der palästinensischen Linken, hat immer wieder im Geheimen Bildungsprogramme im Gefängnis organisiert. Nach ihrem Studium in Demokratie und Menschenrechten an der Birzeit-Universität leitete sie von 1994 bis 2006 Addameer, eine Hilfsorganisation für palästinensische Gefangene. 2006 wurde sie in den Palästinensischen Legislativrat gewählt, das Parlament der von der Autonomiebehörde verwalteten palästinensischen Gebiete.

Sie engagierte sich in der PFLP und wurde seit 1989 sechs Mal inhaftiert, das letzte Mal im Dezember 2023. Sie saß über Monate in Isolationshaft, bevor sie am 20. Januar 2025 im Rahmen des Geiseldeals zwischen Israel und der Hamas freikam.

Seit 2015 hat Jarra zusammen mit Lina Jarbouni, einer israelischen Palästinenserin, die dem Islamischen Dschihad angehört und zur Vertreterin der Gefangenen gewählt wurde, das Unterrichtssystem im HaScharon-Gefängnis überarbeitet. Diese Art der Zusammenarbeit zwischen ideologisch weit entfernten Fraktionen ist nicht außergewöhnlich. Trotz vereinzelter Spannungen oder sogar Konfrontationen bleibt das Gefängnis ein Ort der Begegnung und Koordination zwischen den verschiedenen Lagern.

Nach dem gleichen Muster organisierte Jarrar 2015 zusammen mit anderen Mitgefangenen und in Abstimmung mit dem palästinensischen Bildungsministerium und dem Ministerium für Gefangenenangelegenheiten die Vorbereitung auf das Taudschihi, vergleichbar mit dem Abitur. Zum ersten Mal legten mehr als 30 Frauen ihre Prüfung heimlich im Gefängnis ab. Zwischen 2017 und 2020 organisierte sie zusammen mit anderen Gefangenen Kurse in Internationalem Recht und ein Studium der Sozialen Arbeit, das von der Al-Quds Open University, der einzigen palästinensischen Fernuni, anerkannt wurde.

Bildung ist jedoch nicht nur ein Mittel zum Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, sondern auch eine Waffe. „Es ist paradox, dass wir an einem Ort der Entbehrung Bildungsmöglichkeiten auf die Beine stellen konnten, die befreiender und mächtiger sind als das, was wir draußen hatten“, sagt Layan Kayed, eine der Studentinnen aus Ramallah, die im April 2024 ein weiteres Mal inhaftiert wurde und nach acht Monaten Administrativhaft im Dezember 2024 freigelassen wurde.

Kayed erzählt, dass sie sich von den Büchern des brasilianischen Pädagogen Paulo Freire inspirieren ließen. Freire ist der Autor von „Pädagogik der Unterdrückten“ (1968) und propagierte eine „politische Alphabetisierung“. „Das Bildungsprogramm, das wir aufgebaut haben, musste unsere Rolle als Kämpferinnen widerspiegeln und die bestehenden Machtverhältnisse aufbrechen“, sagt Kayed.

Hanin B., die aus einer einfachen Familie in einem Dorf in der Nähe von Tulkarem stammt und wegen ihrer Postings in sozialen Netzwerken verhaftet wurde, teilte ihre Zelle mit Chalida Jarrar. Sie erinnert sich, dass sie den Unterrichtsprogramm zu Beginn langweilig fand: „Ich verstand nicht immer, worum es ging. Wir schauten gemeinsam die 9-Uhr-Nachrichten, tranken dabei unseren Nescafé und diskutierten dann darüber. Nach und nach begann ich, dank der Erklärungen von Chalida und den anderen, immer mehr zu verstehen und mich an den Debatten zu beteiligen.“

Die politische Einstellung derjenigen, die das Bildungsprogramm koordinieren, färbt auf die Inhalte und Unterrichtsmaterialien ab. Die Gefangenen der ersten Generationen, die hauptsächlich der palästinensischen Linken oder der Fatah angehörten, lasen sowjetische Literatur und studierten Marx und Lenin.

Seit den 2000er Jahren stützten sich Aktivistinnen islamistischer Parteien, insbesondere des Islamischen Dschihad, auf religiöse Texte und Beispiele aus dem Koran, um über die Legitimität der Beteiligung von Frauen am bewaffneten Kampf oder über die Vereinbarkeit von Familie und Militanz zu diskutieren. In den Kursen von Jarrar und anderen linken Gefangenen werden unterdessen die Werke von Maxim Gorki, Angela Davis oder der bolivianischen Aktivistin Domitila Chúngara analysiert.

Es ist eine Ironie des Gefangenendaseins: Da unter israelischer Besetzung das palästinensische Gebiet in voneinander getrennte Enklaven zerteilt ist, wird das Gefängnis zu einem der wenigen Orte der Begegnung zwischen Aktivistinnen aus verschiedenen Parteien; für Palästinenserinnen aus Gaza, Israel und dem Westjordanland; für Frauen aus Flüchtlingslagern, Städten und Dörfern; für Frauen aus unterschiedlichen Schichten.

„Im Gefängnis treffen sich Ärztinnen, Politikerinnen, Bäuerinnen, Studentinnen, alte Frauen und junge Mädchen, die noch nie aus dem Haus gegangen sind“, sagt die Studentin Layan Kayed. Im Kontakt miteinander lernen und vergleichen sie ihre jeweiligen Erfahrungen, verstehen das Ausmaß der von Israel verübten Rechtsbrüche in den verschiedenen Gebieten und erleben eine Einigkeit, die außerhalb der Mauern durch die Besetzung ebenso wie durch die politische Spaltung der palästinensischen Bewegung verhindert wird.

Unterrichtslektüre von Marx bis Koran

Trotz der politischen Organisation haben sich die Haftbedingungen fortlaufend verschlechtert. Darüber hinaus sind die Gefangenen geschlechtsspezifischer Gewalt und Demütigungen ausgesetzt. Tricks, sich dagegen zu wehren, werden von einer Häftlingsgeneration an die nächste weitergegeben, oft gleich bei der Ankunft im Gefängnis.

Eine ehemalige Gefangene berichtet zum Beispiel von einer älteren, sehr religiösen Frau aus Jerusalem, die nur verhaftet wurde, damit ihr Sohn sich stellt. Im Jeep, auf dem Weg zum Verhör, erklärte ihr eine andere Frau, wie sie auf die Androhung sexueller Gewalt reagieren solle: „Mach deine Bluse auf, tu so, als wäre das normal. Du darfst nicht zeigen, dass sie dich mit ihren Äußerungen schockieren oder erniedrigen.“ Als einer der Offiziere ihr tatsächlich drohte, sah die ältere Frau ihm direkt in die Augen, öffnete ihre Abaja und sagte: „Komm, mach doch, wenn du ein Mann bist!“

Solche Geschichten kursieren auch in schriftlicher Form. So berichtete 2004 Aisha Odeh in ihrer Autobiografie „Ahlam bil-Huriyah“ (Freiheitsträume)8 , wie sie in der Haft vergewaltigt wurde. Das viel gelesene Buch wurde 2015 mit dem Ibn-Ruschd-Preis für arabische Literatur ausgezeichnet.

Zahlreichen weiblichen Gefangenen werden in der Haft die Geschlechterverhältnisse bewusst, in denen sie stecken, nicht nur innerhalb des Gefängnisses, sondern auch in ihren Familien, am Arbeitsplatz oder in der Schule. „Viele der Frauen, die ich im Gefängnis getroffen habe, hatten aufgrund schwieriger Familienverhältnisse oder einer frühen Heirat keine Chance auf Bildung“, berichtet Kayed. „In der Haft entwickelten sie ein kritisches Bewusstsein und politisierten sich.“

Einige kehren nach ihrer Entlassung mit einem Heldinnen-Nimbus zu ihren Familien zurück. Andere aber werden von ihren Angehörigen unter Druck gesetzt. Amal R. meint: „Die Familien haben Angst, dass sie wieder im Gefängnis landen, und lassen sie nicht mehr aus dem Haus. Manchmal gelang es mir, mich aus der Isolation zu befreien, aber nicht immer.“

Seit dem 7. Oktober 2023 gibt es nur wenige Informationen über die Haftbedingungen, unter denen Palästinenserinnen und Palästinenser festgehalten werden. Eine CNN-Recherche hat Berichte über Folterungen mit Stromschlägen und sexualisierter Gewalt im israelischen Gefängnis Sde Teiman ans Licht gebracht.9 Der Druck auf die Gefangenen, so muss man annehmen, wurde überall verschärft, auch in den Frauenhaftanstalten.

Am 1. Dezember 2024 beklagte die Gefangenenhilfsorganisation Addameer in einer Pressemitteilung den Tod von 47 Häftlingen.10 Auch die Zahl kranker Häftlinge hat dramatisch zugenommen, sei es, weil Nahrung oder medizinische Versorgung vorenthalten werden oder weil immer häufiger Verletzte ins Gefängnis kommen.

Anfang Januar 2025 zählte die Organisation 88 inhaftierte Frauen, verglichen mit 33 vor dem 7. Oktober, ohne die in geheimen Internierungslagern festgehaltenen Frauen mitzuzählen.

Während der Invasion des Gazastreifens waren die sozialen Medien voll mit Fotos von israelischen Soldaten, die Frauenunterwäsche präsentieren, die sie in den von ihnen gerade in Schutt und Asche gelegten Häusern gefunden hatten. Die Zeugenaussagen lassen darauf schließen, dass auch in den Gefängnissen die Fälle von sexualisierter Gewalt stark zugenommen haben.11

Kurz bevor sie im Dezember 2023 erneut verhaftet wurde, sammelte Chalida Jarrar die Geschichten von gerade entlassenen weiblichen Häftlingen.12 Sie berichteten von Belästigung, aufdringlichen Leibesvisitationen, Verweigerung von Monatsbinden, Vergewaltigungsdrohungen vor der Familie, tatsächlichen Vergewaltigungen.

Solche Übergriffe gab es schon vor dem 7. Oktober, doch sie haben einen systemischen Charakter angenommen. Und sie stellen die Fähigkeit zum Überleben, zur Organisation und zu kollektiven Aktionen auf eine harte Probe.

3 Zahlen vom 7. Januar 2025, erstellt von der NGO Addameer.

5 Abdallah, siehe Anmerkung 4.

8 Aisha Odeh, „Ahlam bil Huriyeh“, Ramallah (Muwatin) 2004.

10 „The rising toll of martyred detainees in occupation prisons“, Addameer, 1. Dezember 2024.

Aus dem Französischen von Nicola Liebert

Asja Zaino ist Doktorandin am Inalco und Autorin von „Des hommes entre les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens“, Marseille (Agone) 2016. Hélène Servel ist Journalistin.