Der andere Kolonialismus

von Agnieszka Pufelska und Felix Ackermann

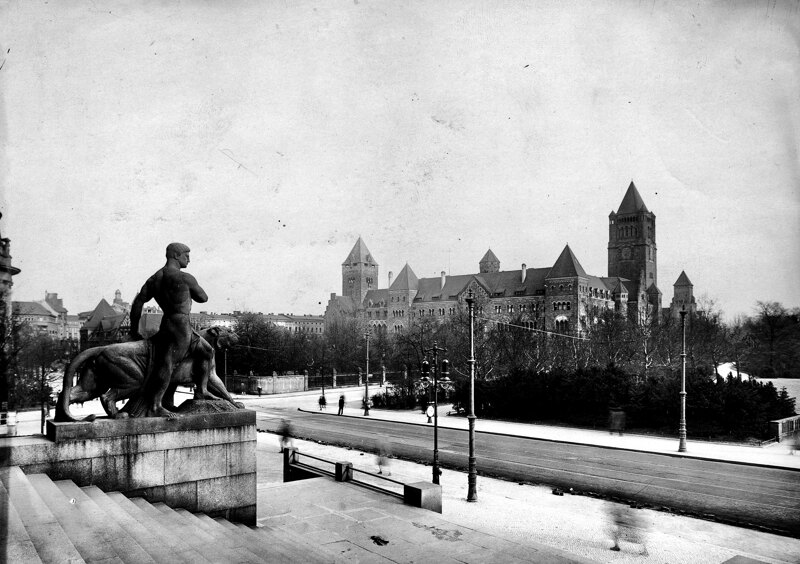

Mitten in der westpolnischen Großstadt Poznań, 250 Kilometer östlich vom Berliner Schlossplatz und seinem Neubau aus Stahlbeton entfernt, steht ein echtes Hohenzollernschloss.

Zwischen 1905 und 1913 nach Entwürfen des Hofarchitekten Franz Schwechten aus Sandsteinblöcken errichtet, war es das letzte Schlossprojekt von Wilhelm II. als deutscher Kaiser, König von Preußen und Großherzog von Posen.

Wilhelm beharrte auf dem seiner Meinung nach deutschesten aller Baustile: Die neoromanische Architektur verweist auf das 11. und 12. Jahrhundert als imaginierte Blütezeit des Kaisertums im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Immer wieder griff er in den Gestaltungsprozess ein, um im vermeintlich germanischen Osten eine altdeutsche Visitenkarte zu hinterlassen. Dessen Zentrum war für ihn die Festungsstadt Poznań alias Posen, die auch der Verwaltungssitz der gleichnamigen Provinz war.

Die ausladenden Formen und die pathetische Inneneinrichtung des Schlosses versinnbildlichten die im 19. Jahrhundert verwurzelte Vorstellung, dass die preußische Herrschaft über diesen Teil Polens einer symbolischen Verteidigungsbastion bedurfte. Sie gehörte im Kaiserreich zum Programm der „kulturellen und zivilisatorischen Hebung“ (so der damalige Ausdruck) seines Ostens, der mehrheitlich von Polen bewohnt war.

Zugleich zeugt die historische Zwingburg von einer imperialen Perspektive: Die Region Wielkopolska beziehungsweise Großpolen (siehe Kasten) wurde zum Schauplatz einer innereuropäischen Form der Kolonisation. Es begann damit, dass sich Preußen die Region, die seit dem Mittelalter zum Königreich Polen gehört hatte, Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der Teilungen des Polnisch-Litauischen Reichs gewaltsam aneignete.

Fast 150 Jahre später erkämpfte die polnische Bevölkerungsmehrheit in Wielkopolska mit ihrem erfolgreichen Aufstand von 1918/19, dass die Region in die neue Republik Polen integriert wurde. Doch schon 20 Jahre später, nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939, annektierten die deutschen Besatzer Wielkopolska, benannten es in „Warthegau“ um und machten Posen erneut zur Festungsstadt. Anfang der 1940er Jahre ließ Hitler das Schloss aufwendig zur „Führerresidenz“ ausbauen. Damit steht es auch symbolisch für eine Kontinuität von preußischer Landnahme und radikaler nationalsozialistischer Neuordnung als Versuchsraum für die Vernichtungspolitik im besetzen Polen.

Die Verbindungslinie, die bis in die Gegenwart reicht, ist eine antislawische Form des Rassismus, die mit einer gegen Polen gerichteten Form des Nationalismus einhergeht.

Blickt man heute aus Poznań in Richtung Berlin, fällt auf, dass die Geschichte preußischer Landnahme in Polen und im Großfürstentum Litauen eine Leerstelle in der deutschen Diskussion über die Geschichte des Kolonialismus geblieben ist.1

Nur wenige Berliner Bildungsbürger:innen fahren in Richtung Osten, um die historische Stadt am Ufer der Warthe zu entdecken. Dabei liegt das preußische Experimentierfeld des innereuropäischen Kolonialismus nur zweieinhalb Stunden mit dem Berlin-Warszawa-Express entfernt.

Es gibt drei Gründe dafür, dass im Zuge der Diskussion über den Wiederaufbau des Hohenzollernschlosses in Berlin nicht auf das nur 250 Kilometer entfernte Schloss in Poznań verwiesen wurde, das im sozialistischen Polen nicht nur nicht zerstört, sondern im Gegenteil sorgfältig restauriert wurde. Zum einen wirkt die europäische Teilung im Kalten Krieg, die sowohl Westberlin als auch die Hauptstadt der DDR von der historischen Nachbarschaft abgeschnitten hatte, bis heute nach. Zum andern setzt sich die Abwertung des Ostens bis in die Gegenwart fort. Und: Obwohl derzeit in Berlin und Potsdam mit historisierenden Neubauten das untergegangene Preußen nostalgisch verklärt wird, ist dessen innereuropäische imperiale Vergangenheit bis heute kein Thema.

Während die koloniale Herrschaft, die nach der Reichsgründung von 1871 in Übersee vorangetrieben wurde, endlich öffentlich debattiert wird, kommt Preußens innereuropäische Kolonialgeschichte immer noch nicht vor. Die neuen Ausstellungen im Berliner Humboldt Forum und in der Potsdamer Garnisonkirche blenden vollkommen aus, dass Gebiete des Königreichs Polen über Jahrhunderte Projektionsfläche kolonialer Sehnsüchte waren.

Betrachtet man das asymmetrische polnisch-deutsche Verhältnis in den preußischen Ostprovinzen Posen und Westpreußen seit dem 18. Jahrhundert, wird deutlich, wie die dortigen Herrschaftsformen in die Debatte um die deutsche Kolonialgeschichte passen. Die Interaktion mit der polnischsprachigen Bevölkerung in Preußen spiegelte koloniale Praktiken wider, die zwar nicht mit den klassischen Kolonialverhältnissen in Übersee identisch waren, aber durchaus Elemente kolonialer Herrschaft und Ausbeutung aufwiesen.

Die Existenz kolonialer Strukturen zeigt sich in der prägenden Rhetorik einer Zivilisierungsmission, der Präsenz rassistischer Diskurse und der systematischen Siedlungspolitik als Teil preußischer Staatsdoktrin. Die „Ost-Kolonisation“ war zugleich materielle Praxis und diskursiver Prozess. Der Diskurs war essenziell, um die Praxis zu legitimieren: Er formulierte den preußisch-deutschen Anspruch auf den Osten als historische Notwendigkeit und moralische Pflicht. Die daraus erwachsene Rhetorik prägte die deutsch-polnischen Beziehungen bis ins 20. Jahrhundert hinein.

Spätestens seit der preußischen Landnahme im 18. Jahrhundert wurde das polnisch-preußische Grenzgebiet als zu kolonisierende Peripherie des zivilisierten Europas betrachtet – das heißt als ein Raum, der nur durch preußisch-deutsche Interventionen zivilisiert werden könne. Dieser Überlegenheitsgestus schuf die ideologische Grundlage für Eroberungen, die über die Kontrolle des Territoriums weit hinausgingen und eine umfassende Transformation von Raum und Gesellschaft rechtfertigen sollten. Bereits die Anfänge Preußens im Mittelalter waren unmittelbar mit Polen verwoben gewesen, doch erst die Teilung Polen-Litauens ermöglichte dem Hohenzollernstaat den Aufstieg zur europäischen Großmacht.

Der preußische König Friedrich II. begann schon früh über die Expansion Preußens nach Osten nachzudenken. Zusammen mit der Eroberung des zuvor böhmisch-österreichischen Schlesiens vergrößerten die Teilungen Polens in den Jahren 1772, 1793 und 1795 Preußen um mehr als das Doppelte. Nach der Auflösung des polnisch-litauischen Staats war mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung des expandierten preußischen Staates polnisch.

Rassistische Herabwürdigung, kulturelle Enteignung

Zeit seines Lebens war Friedrich II. bestrebt, seine expansionistische Polenpolitik als „aufgeklärte Tat“ darzustellen. Er legitimierte die Annexion der polnischen Territorien als zivilisatorische Mission, von der die Betroffenen letztendlich nur profitieren würden.2 Der königliche Verweis auf Polen als „rückständigste Nation Europas“, der wie den Indigenen Nordamerikas erst die Zivilisation gebracht werden müsse, hat das deutsche Polenbild nachhaltig geprägt. Die annektierten polnischen Gebiete wurden in der preußischen Propaganda konsequent als herrenlos und verwaist dargestellt, da die einheimische Bevölkerung nicht in der Lage sei, das Land selbst zu bewirtschaften.

Es gab aber auch mehr oder weniger einflussreiche Persönlichkeiten, die ihre Stimme gegen diese Politik erhoben, wie Alexander von Humboldt, Karl August Varnhagen oder Bettina von Arnim. Sie sahen in Polen einen Vorreiter für den Kampf der europäischen Völker um Selbstbestimmung und setzten sich für die Anerkennung Polens als zivilisierte Nation ein, die das Recht auf Souveränität oder zumindest kulturelle Autonomie habe.

In den Debatten der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche lassen sich die kolonialen Sichtweisen wie unter einem Brennglas betrachten. Die Befürworter der polnischen Unabhängigkeit setzten sich 1848 nicht durch; die Mehrheit der Abgeordneten war überzeugt, Polen müsse unter preußische Verwaltung gestellt werden, um seinen „wahren“ Platz innerhalb der europäischen Ordnung zu finden. Diese Vereinnahmung polnischer Gebiete war aber nicht nur ideologisch motiviert, sondern auch von konkreten wirtschaftlichen Interessen geleitet.

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde die Geschichte der mittelalterlichen Landnahme durch den Deutschen Orden zunehmend als Teil der „Ostkolonisation“ dargestellt. In Wissenschaft, Literatur und Publizistik erschien Polen nicht mehr als souveräne Nation, sondern als östliches Grenzland, das es fortwährend zu erweitern galt – vergleichbar mit der Frontier des nordamerikanischen „Wilden“ Westens.

Zentral war dabei die Überzeugung, dass die Deutschen durch Besiedelung und landwirtschaftliche Nutzung einen legitimen Anspruch auf diese Gebiete erworben hätten. Das geflügelte Wort von der „Eroberung durch die Pflugschar“3 brachte das neue Verständnis der Expansion zum Ausdruck.

Mit dem Erwerb von Kolonien in Afrika und im Pazifik bekam diese Entwicklung eine neue Qualität. Im Deutschen Kolonial-Atlas von 1892 legte der Geograf Paul Langhans eine umfassende Darstellung deutscher Kolonialbestrebungen vor.

Karten zu politischen Grenzen, Infrastrukturen und Rohstoffvorkommen in Übersee kombinierte er mit Darstellungen mittelalterlicher Handelskolonien der Hanse, von Siedlungen in Litauen und deutscher Enklaven wie Wolhynien. In diesem kolonialen Panorama nimmt die Expansion des Deutschen Ordens und Bismarcks Germanisierungspolitik in Ländern der polnischen Krone einen zentralen Platz ein.

Dass diese Sichtweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts längst zur deutschen Ideologie gehörte, zeigt das Zitat des vormaligen Reichskanzlers von Bülow in seiner „Deutschen Politik“ von 1916: „Das Kolonisationswerk im deutschen Osten, das, vor beinahe einem Jahrtausend begonnen, heute noch nicht beendet ist, ist nicht nur das größte, es ist das einzige, das uns Deutschen bisher gelungen ist. […] Dies Neuland im Osten, erobernd betreten in der Zeit höchster deutscher Reichsmacht, mußte uns bald staatlich und vor allem national Ersatz werden für verlorenes altes Land im Westen. […] Die gewaltige östliche Kolonisationsarbeit ist das beste, das dauerndste Ergebnis unserer glanzvollen mittelalterlichen Geschichte.“4

Trotz der immer engeren semiotischen Verschränkung zwischen dem Kolonialreich und den ostpreußischen Gebieten gab es reale Unterschiede. In Poznań und Westpreußen stellte Assimilation stets eine politische und kulturelle Option dar. Die Akkulturation der polnischsprachigen Bevölkerung war lange Zeit das erklärte Ziel preußischer Politik. Polen stand es selbst im deutschen Reichstag frei, das Wort als Angehörige der polnischen Nation zu ergreifen. Zugleich verfügten sie als preußische Staatsbürger über eine Reihe von Grundrechten, was ihre Situation grundlegend von der Lage der Kolonisierten in Übersee unterschied.

Dennoch war die langanhaltende Darstellung Polens als zivilisatorisch unterentwickeltes Territorium im Kern eine rassistische Herabwürdigung, die ihren Höhepunkt im Laufe des 19. Jahrhunderts erreichte.

Der Anspruch, zugleich Imperium und Nationalstaat sein zu wollen, begleitete das Kaiserreich von 1871 an bis zu seinem Ende. Der Übergang vom preußischen Projekt einer inneren Kolonisation zum deutschen Imperialismus macht deutlich, wie koloniale und rassistische Differenzen im Kaiserreich dazu dienten, sowohl die Unterdrückung in den Überseekolonien zu rechtfertigen als auch die Einschränkung von Rechten der eigenen Bürgerinnen und Bürger in den Ostprovinzen.

Mit der erzwungenen Integration jener Provinzen, die mehrheitlich von Polinnen und Polen bewohnt waren, suggerierte Bismarck, dass die polnische Präsenz in Preußen eine existenzielle Bedrohung für die nationale Einheit sei. Die transnationalen Loyalitäten der polnischsprachigen, römisch-katholischen Bevölkerung wurden nun als Gefahr für die Konsolidierung des Reichs diffamiert.

So legitimierte Bismarck den Kulturkampf, der sich ab 1887 explizit gegen die Verwendung der polnischen Sprache in Öffentlichkeit und Verwaltung sowie gegen die gesellschaftliche Rolle der römisch-katholischen Kirche richtete. Ziel war eine langfristige Germanisierung der polnischen Bevölkerung.

Der neue Antislawismus gründete auf der ideologischen Überzeugung von einer umfassenden deutschen Überlegenheit. Hier verbanden sich tradierte Vorurteile vom barbarischen Osten mit der neuen biologistischen Propaganda von der angeblichen Minderwertigkeit slawischer Völker.

Doch Bismarcks Politik bewirkte genau das Gegenteil: Sie stieß auf erbitterten Widerstand der polnischen Bevölkerung und trug entscheidend zu deren politischer Mobilisierung bei. Darauf reagierte Bismarck mit einer neuen Strategie der „Raum- und Bevölkerungsplanung“, die auf eine deutsche Kontrolle über die ehemals polnischen Gebiete abzielte: Die polnische Bevölkerung wurde vertrieben und es wurden systematisch Deutsche angesiedelt.

Im Preußischen Landtag begründete Bismarck im Januar 1886 seine Entscheidung, mehr als 30 000 Polinnen und Polen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit auszuweisen, mit dem Argument, Deutschland wolle die „fremden“ Polen loswerden, weil es an eigenen genug habe.5

Von den Ausweisungen waren auch zahlreiche Jüdinnen und Juden betroffen, deren Vorfahren im Polnisch-Litauischen Reich gelebt hatten. Die von dem neuen Hofhistoriografen Heinrich von Treitschke erfundene „Schar strebsamer hosenverkaufender Jünglinge“, die Jahr für Jahr „aus der unerschöpflichen polnischen Wiege über unsere Ostgrenze“ hereindringe, um künftig „Deutschlands Börsen und Zeitungen“ zu beherrschen, sollte den Antisemitismus gegenüber dem polnischen Judentum legitimieren.6

Die Verschmelzung von Antisemitismus und Antislawismus macht deutlich, wie eng antisemitische Stereotype im 19. Jahrhundert mit der Angst vor der polnischen Dominanz in den Ostprovinzen verknüpft waren. Beides war Ausdruck einer zunehmend rassistischen Sicht auf die östlichen Grenzregionen, die zu der Vorgeschichte eines anderen Plans gehören: 1907 schlug ein gewisser Adolf Hentze dem neuen Staatssekretär des Reichskolonialamts Bernhard Dernburg vor, 16 000 Herero und Nama, die seit der Niederschlagung des Herero-Aufstands 1904 als Kriegsgefangene in Lagern in Südwestafrika ausharrten (siehe den Beitrag von Charlotte Wiedemann auf Seite 12/13), als Landarbeiter im preußischen Osten einzusetzen. Dort sollten sie „zivilisierte Sitte“ erlernen und die östlichen Provinzen vor der „Flut“ polnischer Saisonarbeiterinnen und -arbeiter schützen.7

Wie in den überseeischen Kolonien war die rassistische Rhetorik in besonderer Weise gegen Frauen gerichtet. Weibliche wie männliche Sprachrohre konservativer Propaganda bezeichneten polnische Frauen als „unsere wirksamsten und gefährlichsten Feinde im Osten“8 , die deutsche Männer heiraten und damit die Tugendhaftigkeit deutscher Familien untergraben könnten.

Die Parallelen zu der Angst vor rassischer Vermischung in den afrikanischen Kolonien, einer Form der umgekehrten Kolonialisierung, sind offensichtlich. Ebenso offenkundig sind die Unterschiede: Während die Warnungen vor „Rassenmischung“ im preußischen Osten bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs auf Rhetorik beschränkt blieben, wurden sie im Kolonialreich unmittelbar in die Verwaltungspraxis umgesetzt.

Mit der rassistischen Praxis in den Übersee-Kolonien ist der in den östlichen Grenzgebieten entfaltete imperiale deutsche Rassismus nicht gleichzusetzen. Bis zum deutschen Überfall auf Polen 1939 kam es hier nicht zur Anwendung biologistischer Kategorien in der Organisation von Herrschaft. Doch am Umgang mit der Bevölkerung in der Provinz Posen lässt sich zeigen, wie sich die Überzeugung kultureller Überlegenheit langfristig auswirkt. Sie war rassistisch grundiert und wurde in der Verwaltungs- und Planungspraxis systematisch zur Erklärung sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit in den polnisch-preußischen Territorien herangezogen.

Während in Übersee-Kolonien wie Togo oder Deutsch-Südwestafrika eine strikte Rassentrennung galt, waren Assimilation und Akkulturation im preußischen Osten stets mögliche – wenn auch selten umgesetzte – Optionen. Der politische und kulturelle Widerstand dagegen setzte sich auch nach dem Ende von Bismarcks Kulturkampf fort. Und so blieb die Rhetorik von der „Gefahr der Polonisierung“ im politischen Diskurs des Kaiserreichs allgegenwärtig.

Um die „Vorherrschaft des Deutschtums in der Ostmark“9 durchzusetzen, wurden neue Formen sogenannter Siedlungspolitik eingesetzt, die mit staatlicher Hilfe auf die Verdrängung des polnischen Grundbesitzes zielten. Forciert wurde sie von mächtigen politischen Gruppierungen wie dem von 1894 bis 1934 bestehenden Ostmarkenverein sowie dem ihm nahestehenden, 1891 gegründeten und bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs tätigen Alldeutschen Verband. In ihrer Propaganda stellten sie einen expliziten Zusammenhang her zwischen den imperialen Projekten in Übersee sowie der Forderung nach einem „Wiedereintritt des äußeren Rückgangs der polnischen Rasse“.10

Die 1886 gegründete Königlich Preußische Ansiedlungskommission für Westpreußen und Posen war unmittelbar dem preußischen Staatsministerium unterstellt. Sie verfügte über ein Kapital von über 100 Millionen Mark, um die Güter polnischer Adliger in der Region zu erwerben und diese an deutsche Bauern zu übergeben. Ihr Sitz befand sich nach 1905 in unmittelbarer Nachbarschaft des Posener Kaiserschlosses.

Für das Germanisierungsprojekt verwendeten die Mitglieder der Kommission systematisch den Begriff der „Inneren Kolonisation“. Die Repressionen gegen polnische Grundbesitzer kulminierten schließlich in einem Enteignungsgesetz, das der Preußische Landtag 1908 verabschiedete. Es räumte der preußischen Regierung das Recht ein, polnischen Grundbesitz nach eigenem Ermessen zu enteignen und so „das Vordringen des Polentums zum Stillstand zu bringen“.11

Die rassistische Vorstellung polnischer Unterlegenheit und ihr zentraler Stellenwert für die Konstruktion deutscher Staatlichkeit bewirkten auch, dass die deutsche Gesellschaft den Verlust der Ostprovinzen nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht hinnehmen wollte. Ihre Abtretung an die im November 1918 neu gegründete Polnische Republik nahmen Politiker fast aller Parteien – von Ausnahmen wie Rosa Luxemburg abgesehen – als symbolische Amputation wahr. Sie betrachteten die Gebiete auch in den zwei folgenden Jahrzehnten als Teil eines größeren „kolonialen Projekts“, das es zu „heilen“12 galt.

Das Fortwirken der kolonialen Erzählung als Phantomschmerz gehört zur Vorgeschichte des nationalsozialistischen Kampfs um „Lebensraum im Osten“, der ab September 1939 die Region um Poznań zum Ort des Terrors und der Vernichtung machte.

Derzeit ist im einstigen Posener Kaiserschloss, das heute das Kulturzentrum der Stadt ist, eine Ausstellung über die Pläne nationalsozialistischer Architekten zu sehen, die während des Zweiten Weltkriegs ihren modernistischen Umgestaltungswahn im „Warthegau“ umsetzen wollten, um ihn auch städteräumlich ins Deutsche Reich zu integrieren.

Es ist bezeichnend, dass bislang keine einzige deutsche Redaktion Notiz von der zweisprachigen Ausstellung genommen hat. Die koloniale Vergangenheit Preußens mit ihren Auswirkungen auf die Siedlungspolitik des Kaiserreichs und den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg ist in der Berliner Republik schlichtweg abwesend – eine Lücke, die in dem neu erbauten Berliner Hohenzollernschloss mit seinem Bibelzitat über die Unterwerfung der Welt als Inschrift und dem vergoldeten Kreuz auf der Kuppel deutlich sichtbar wird.

Um sie zu füllen, ist es notwendig, einen postpreußischen Rückblick zu wagen, der Kontinuitäten und Unterschiede der preußischen und deutschen imperialen Projekte benennt. Wer diesen Perspektivwechsel mit einer Exkursion von Berlin nach Poznań verbinden möchte, kann sechs Mal täglich die direkte Zugverbindung mit dem Berlin-Warszawa-Express nutzen.

4 Fürst von Bülow, „Deutsche Politik“, Berlin 1916, S. 218–221.

Agnieszka Pufelska ist Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin und lehrt Neuere Geschichte an der Universität Potsdam.

Felix Ackermann lehrt Public History an der FernUniversität in Hagen und erforschte die Geschichte des Strafvollzugs im geteilten Polen-Litauen.

© LMd, Berlin

Wielkopolska

von Agnieszka Pufelska und Felix Ackermann

In der Region Wielkopolska (Großpolen) leben heute etwa 3,5 Millionen Menschen. Sie liegt im Westen Polens und umfasst das Einzugsgebiet des Flusses Warthe, der in Kostrzyn (Küstrin) in die Oder mündet. Im Nordwesten grenzt sie an die historische Landschaft Hinterpommern, im Norden überschneidet sie sich mit Westpreußen, im Süden mit Schlesien und im Westen grenzte sie bis 1945 an den historischen Osten Brandenburgs. Hauptstadt der Woiwodschaft Wielkopolska ist Poznań. In den Bistümern Gniezno und Poznań lagen die Ursprünge des Königreichs Polen, das Ende des 10. Jahrhunderts polnische Fürstentümer vereinigte. Im Zuge der zweiten Teilung des Polnisch-Litauischen Reichs hat sich Preußen 1793 Wielkopolska einverleibt. Zunächst als Südpreußen und Großherzogtum Posen bezeichnet, wurde das Gebiet ab 1848 nach dem niedergeschlagenen Aufstand von 1846 preußisch und später Teil des deutschen Staats. 1910 hatte die Provinz etwa 2 Millionen Einwohner:innen, von denen über eine Million römisch-katholisch, über 500 000 evangelisch und etwa 35 000 jüdischen Glaubens waren. Nach dem Aufstand von 1918, an dem sich die polnische Bevölkerungsmehrheit von Poznań beteiligte, wurde die Region Teil der Polnischen Republik. Nach dem deutschen Überfall auf Polen wurde sie im Oktober 1939 als Teil des sogenannten Reichsgaus Wartheland annektiert. Der Deportation von polnischen und jüdischen Einwohner:innen folgte die Ansiedlung von „Volksdeutschen“ aus dem Baltikum, Bessarabien und anderen Regionen des östlichen Europas.