Die Angst ist immer da

von Ariane Bonzon

Spaziergänger flanieren über die Strandpromenade, die kleinen Mädchen herausgeputzt, die meisten Frauen mit Hidschab, oft nach der neuesten Mode in Goldbraun oder Animal Print. Schnelle, mit Großfamilien überladene Motorschlauchboote kreuzen zwischen den Fähren, von denen die Musik der ägyptischen Stars Amr Diab oder Akram Hosny dröhnt. Spielzeughändler machen mit Puppen, Plastikkalaschnikows und großen Säbeln „made in China“ gute Geschäfte auf der Promenade. Es könnte jedes beliebige arabische Land sein, aber wir sind in Akko im Norden Israels, an Eid el-Fitr, dem Feiertag zum Ende des Ramadan. 150 Kilometer weiter südlich fallen Bomben auf die Bewohner:innen des Gazastreifens. Hier wird gerannt, gespielt, einander zugerufen, gelacht.

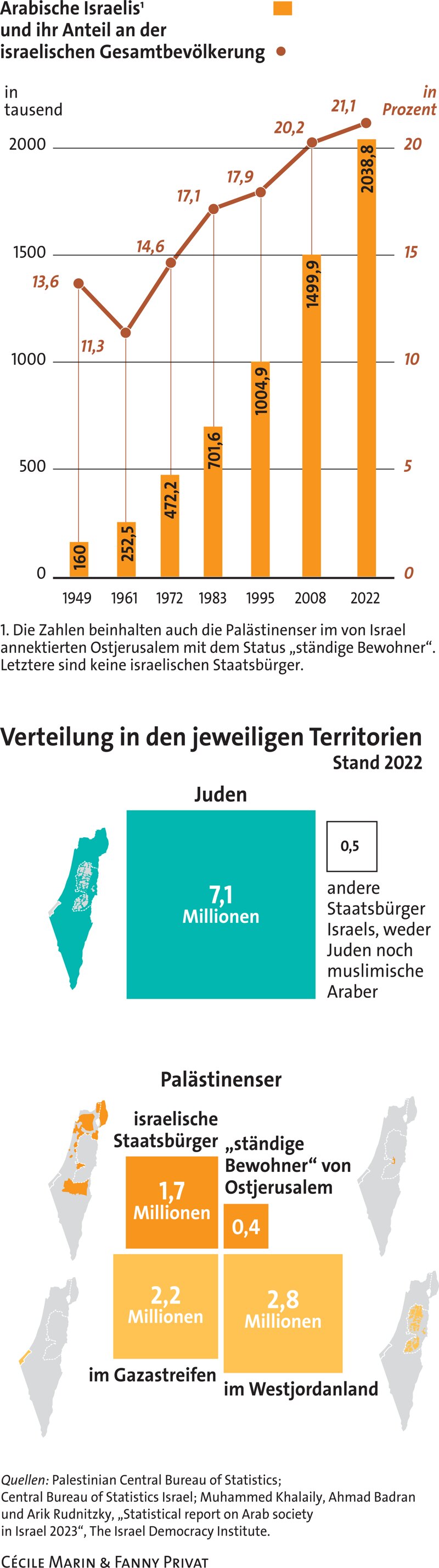

Über 17 Prozent der Israelis, knapp 1,7 Millionen von knapp 9,7 Millionen, sind Araber1 , die sich selbst oft als „israelische Staatsbürger palästinensischer Identität“ beschreiben. Die Angriffe vom 7. Oktober haben die Gegensätze und Paradoxien ihrer Situation noch verschärft. Einige von ihnen, vor allem Beduinen, wurden während der Überfälle der Hamas getötet oder als Geiseln genommen. Andere haben den Opfern entscheidende Hilfe geleistet.2 Alle sind zutiefst erschüttert angesichts des Kriegs, den Israel in Gaza führt und der auch mit ihren Steuergeldern finanziert wird.

Viele israelische Araber – so die offizielle Bezeichnung, viele von ihnen nennen sich jedoch lieber „Palästinenser in Israel“ – haben Verwandte in Gaza. Man hätte erwarten können, dass sie sich für ihre Brüder und Schwestern engagieren, wie bei der Zweiten Intifada ab 2000 oder bei den Unruhen im Mai 2021. Davon ist jedoch nicht viel zu merken.

„Natürlich wollten wir demonstrieren, aber wir wurden daran gehindert“, sagt Aida Tuma-Suleiman, Knesset-Abgeordnete der kommunistischen Chadasch-Partei für Akko. „25 führende Mitglieder unserer Partei wollten zusammen nach Nazareth fahren. Aber die Polizei hat unsere Kolonne schon am Stadteingang angehalten und sechs von uns verhaftet.“

Es wurden hunderte arabische Bürger:innen – viele aufgrund von Anzeigen jüdischer Kolleg:innen – von den Spezialkräften der Polizei vorgeladen, verhört, unter Aufsicht gestellt oder gleich ohne Prozess ins Gefängnis gesteckt. Ihr Vergehen: Sie hatten in den sozialen Netzwerken zum Zeichen der Solidarität mit Gaza kritische Beiträge, einen Auszug aus dem Koran, einen Aufruf zum Gebet oder Fotos gepostet.

Tuma-Suleiman wurde trotz ihrer parlamentarischen Immunität von extremen Rechten heftig attackiert und wegen „aufrührerischer Aussagen“ zwei Monate aus der Knesset ausgeschlossen. Nach eigener Auskunft hatte sie „Aussagen von Ärzten aus dem Al-Schifa-Krankenhaus über das Bombardement des Krankenhauses, den Tod von medizinischem Personal und den Phosphorgeruch in der Luft zitiert“.

Assaf Adiv ist Chef der Gewerkschaft MAAN mit arabischen und jüdischen Mitgliedern. Auch er versucht, uns die relative Passivität der israelischen Araber zu erklären: „Vor allem haben sie Angst. Zwar halten die meisten Angehörigen der arabischen Gemeinschaft die Hamas für eine wichtige Kraft der Palästinenser in Gaza und im besetzten Westjordanland, aber sie haben nicht die geringste Lust, ihre israelische Staatsangehörigkeit und die damit verbundenen Vorteile zu verlieren.“

76 Jahre nach der Gründung des israelischen Staats sind „die von 48“, eine weitere Bezeichnung für die Nachkommen der 160 000 Palästinenser, die 1948 in ihrem Land geblieben sind, auf die zehnfache Anzahl angewachsen. Ungefähr 700 000 Palästinenser flohen damals vor dem Terror der israelischen Streitkräfte oder wurden vertrieben.

„Zwei Brüder meines Großvaters sind im Krieg von 1948 umgekommen“, erzählt ein Aktivist aus der nordisraelischen Region Galiläa, der seinen Namen nicht nennen möchte. „Er selbst ist nach Jordanien gegangen, konnte aber sehr bald zurückkommen. Da war sein Land schon beschlagnahmt.“ Der palästinensische Schriftsteller und Abgeordnete Emile Habibi beschrieb diesen massenhaften Exodus, die Nakba („Katastrophe“ auf Arabisch) als „Ereignis, das unseren Geist geleert, die Erinnerungen aus unserem Gedächtnis gelöscht und die Umrisse unserer Welt verwischt hat“.

„Die Angst, dass sich das wiederholt, verlässt uns nie, wir denken jeden Tag daran“, gesteht Basheer Karkabi, ein renommierter Kardiologe in Haifa. Angst prägt auch das Verhalten der israelischen Araber im Alltag. Das Gefühl, die Regierung habe niemals die Gleichheit zwischen den Bürgern gewollt, ist heute stärker denn je.

In der israelischen Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948 ist festgelegt, dass der Staat „all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung garantieren“ wird. Tatsächlich wird allen, die 1948 geflohen sind oder vertrieben wurden, bis heute die Rückkehr in ihr Heimatland verwehrt; die israelischen Araber waren im Unterschied zur jüdischen Bevölkerung bis 1966 einer Militärverwaltung unterstellt. Doch sie können wählen und sich zur Wahl stellen. Der Oberste Gerichtshof, der von jedem Bürger angerufen werden kann, schützt diese Rechte.

Kaum Chancen auf Landbesitz

Im neuen Staat wurde Arabisch zu einer offiziellen Amtssprache. Jede Gemeinschaft bekam – wie zuvor im Osmanischen Reich – ihre eigene Gerichtsbarkeit für zivilrechtliche (Hochzeit, Erbschaft und Scheidung) und religiöse Fragen. 83 Prozent der israelischen Araber sind Muslime, 9 Prozent Drusen (die im Unterschied zu den anderen wehrpflichtig sind) und 8 Prozent Christen.

Rechtlich kam es 2018 zu einer Zäsur, als Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Nationalstaatsgesetz beschließen ließ. Es definiert Israel als „Nationalstaat des jüdischen Volkes“. Der Geist der Gleichheit aus der Erklärung von 1948 wurde damit zunichtegemacht. Das bislang als offizielle Sprache anerkannte Arabisch behielt nur noch einen „Sonderstatus“. Der Oberste Gerichtshof bestätigte diese Verfügungen. Er urteilte, das Gesetz widerspreche nicht dem Gleichheitsprinzip, weil es den Nichtjuden keine Rechte entziehe.

Vor dem Hintergrund des Konflikts um die Enteignung von palästinensischen Familien in Ostjerusalem protestierten die israelischen Araber im Mai 2021 mit einem „Aufstand für die Würde“ auch gegen dieses Nationalstaatsgesetz. Die in Jerusalem entstandene Bewegung breitete sich in den besetzten Gebieten und den israelischen Städten mit gemischter Bevölkerung aus. In Lod (Arabisch: al-Lydd) im Südosten Tel Avivs wurden zwei arabische Demonstranten und ein Jude getötet. In der 83 000-Einwohner-Stadt, in der 30 Prozent palästinensisch sind, wurde der Ausnahmezustand verhängt.

Ein „Wendepunkt“, sagt Fida Shehade, die hier fünf Jahre lang Stadträtin war. Sie bestätigt die „Radikalisierung der jüdischen Suprematisten, die von ihrem Minister Ben-Gvir [Minister für nationale Sicherheit] bewaffnet werden und uns unter dem Vorwand, sie würden Korruption und den Drogen- und Waffenhandel bekämpfen, immer häufiger angreifen und unsere Häuser und Autos anzünden“. Diese Extremisten sehen ihre Mission darin, die Stadt mit Unterstützung von Siedlern aus dem besetzten Westjordanland zu „judaisieren“. Shehade wurde in der Stadtverwaltung ausgegrenzt und beschloss, bei den Wahlen vom Februar 2024 nicht erneut anzutreten. Aus Vorsicht hat sie acht Überwachungskameras um ihr Haus installiert.

Die Feministin engagiert sich jedoch weiterhin – allerdings im Rahmen eines Verbands, was ihr lieber ist als das „herrschende patriarchale System“. Sie habe „den Mut verloren, weil sich die arabischen Männer nicht genug in der Politik einbringen“. Und wer nicht über Politik sprechen könne, so Shehade, spreche halt über Religion. Das bestätigt auch Semaan Ihab Bajjali, griechisch-orthodoxer Priester in der Verkündigungskirche von Nazareth. „Der palästinensische Nationalismus wird seit mindestens zehn Jahren immer stärker vom Islam geprägt.“

Die 1971 gegründete „Islamische Bewegung in Israel“ ist seither in zwei Gruppen gespalten, die um die Unterstützung der Gemeinschaft wetteifern. Die eine, die Islamische Bewegung „des Nordens“, lehnt ein von Israel dominiertes politisches System ab und verweigert jede Beteiligung an Wahlen. „2015 wurde unsere Bewegung von den Behörden verboten, sie haben uns auf allen Ebenen, sozial, politisch und ökonomisch, unter Druck gesetzt“, berichtet Scheich Saleh Luti, der ein Sozialzentrum in Umm al-Fahm leitet. „Wir mussten zum Beispiel ständig neue Steuern für unsere Einrichtungen bezahlen. Unsere Mitglieder werden immer wieder vorgeladen und verhört. Viele sind im Gefängnis.“ Seit dem 7. Oktober sei die Situation noch schlimmer: „Die Israelis behandeln uns nicht wie Bürger. Es ist ein Verhältnis wie zwischen Besatzern und Besetzten.“ Immerhin, erkennt er an, „werden 20 Prozent der Moscheen von der Regierung finanziert.“

Der „Süd“-Zweig hingegen beteiligt sich mit der Partei „Vereinigte Arabische Liste“ (Ra’am) an den Wahlen. Sie wird von Mansur Abbas geführt und war einst Teil der Vereinten Liste von Arabern und Juden, die aus kommunistischen Kandidaten der Chadasch, Nationalisten von Ta’al und Balad und Islamisten des Ra’am bestand und bei den Wahlen im März 2015 dreizehn Sitze in der Knesset errang. Damit war sie nach Likud und Arbeitspartei die drittstärkste Kraft.3

2021 wagte Abbas jedoch den Alleingang und verließ die gemeinsame Liste, die fast sieben Jahre gehalten hatte. Die vier Abgeordneten seiner Gruppe schlossen sich – eine Premiere – der parlamentarischen Mehrheit an, einer bunt zusammengewürfelten Koalition, die vom siedlerfreundlichen Ministerpräsidenten Naftali Bennett geschmiedet worden war, um Netanjahu zu stürzen.

„Bei Mansur Abbas gibt es durchaus Überschneidungen mit religiösen jüdischen Parteien und der konservativen Rechten“, stellt der Historiker Jean-Pierre Filiu in einem jüngst erschienen Buch fest.4 „Er sieht sich als Erbe der al-Mudschamma von Scheich Yasin [einer 1973 vom späteren Hamas-Gründer in Gaza gegründeten Wohltätigkeitsorganisation], die vor einem halben Jahrhundert lieber mit den israelischen Behörden zusammenarbeitete als mit den palästinensischen Nationalisten.“

Den Protesten von 2023 gegen die Justizreform Netanjahus blieben die israelischen Araber fern. Die hunderttausenden jüdischen Demonstranten versuchten auch nicht ernsthaft, sie einzubeziehen. Die Araber beteiligten sich auch nicht – oder nur sehr wenig – an den großen Kundgebungen nach den Angriffen vom 7. Oktober, um die Freilassung der Geiseln und den Rücktritt des Ministerpräsidenten zu fordern.

Diese Zurückhaltung ist nicht neu, sondern Teil eines langen Erosionsprozesses, der sich auch bei der Wahlbeteiligung zeigt. 1955 betrug diese bei den israelischen Arabern 91 Prozent; 2021, auf dem Tiefpunkt, waren es nur noch 44,6 Prozent. In der Folge ging auch die Zahl der arabischen Knesset-Abgeordneten zurück: Von einst fünfzehn arabischen Abgeordneten sind heute noch zehn übrig. Und die können der Diskriminierung ihrer Wählerschaft wenig entgegensetzen, vor allem wenn es um den Besitz von Grund und Boden geht – Kern des Systems zur Ausgrenzung der israelischen Araber.

Das Problem ist zum Beispiel in der kleinen Stadt Maghar im Norden Israels zu beobachten. Vor der Stadt erstrecken sich Felder. Ein Teil der arabischen Besitzer wurden enteignet, anderen wurde der Anbau von Zaatar (Mischung aus Kräutern auf Basis von wildem Thymian) verboten. Ziel sei es, nur noch „jüdische Kooperativen in der Gegend zuzulassen“, sagt die drusische Stadträtin Noha Bader. Ein jüdischer Agronom hingegen behauptet, es gehe darum, „die anarchische Übernutzung des Bodens zu vermeiden“. Hinter den Feldern, an den Hängen eines felsigen Hügels, graben Bulldozer ein breites Band in die ockerfarbene, steinige Erde eines Hügel. Hier wird eine Straße gebaut, ein Zugang zu hunderten neuen Wohnungen für jüdische Israelis, die Maghar und die umliegenden Dörfer umschließen werden.

Das mit der Gründung Israels eingeführte komplexe Rechtssystem legt fest, wer wo leben darf; und es erlaubte die Enteignung von sogenanntem verlassenen Land. Das betraf auch den Grund und Boden von „Palästinensern von 1948“, die vertrieben wurden, aber innerhalb des Staates Israel blieben („present absentees“). Hunderte Ortschaften wurden so zerstört und von der Landkarte getilgt, ihre Namen judaisiert. Mehr als 150 000 Hektar Land wurden den arabischen Israelis weggenommen und jüdischen Siedlungen zugeschlagen. Diese Siedlungen, die immer oberhalb der arabischen Dörfer liegen, deren Entwicklung Israel einschränken will, verstellen die Sicht und drängen sich unausweichlich in den Vordergrund.

1976 wurde ein Generalstreik zum Protest gegen die Wegnahme von Land und die Enteignung der lokalen Bevölkerung in Galiläa blutig unterdrückt. Die Polizei tötete sechs arabische Demonstranten. Jedes Jahr wird am 30. März mit dem „Tag der Erde“ an diese Tragödie erinnert. Aber geändert hat sich nichts. Die 1980 von Jitzhak Schamir – damals Außenminister – formulierte Prophezeiung scheint Wirklichkeit geworden zu sein: „Galiläa wird nicht das Gebiet der Gojim (Nichtjuden) sein, sondern das der Juden.“5

Am Stadtrand von Maghar stehen drei imposante neue Häuser: ungenehmigte Neubauten, die von arabischen Nachbarn errichtet wurden, sagt Ayman Whip, ein Anwohner. „Seit Jahren haben die Behörden ihnen die Baugenehmigung verweigert. Der Boden ist sehr teuer, und praktisch nie steht etwas zum Verkauf. Also haben sie beschlossen, sich über das Gesetz hinwegzusetzen. ‚Das sind unsere Olivenhaine, wir machen darauf, was wir wollen‘, sagen sie“, erzählt Ayman. „Ihnen drohen hohe Geldstrafen und vor allem, dass die Behörden den Abriss der Häuser anordnen.“ Um sich zu schützen, hat einer der Eigentümer eine große Israelfahne an die Hausfassade gehängt.

Den arabischen Ortschaften fehlt es auch an Baugrund, um Schulen zu errichten. „Wir haben sechs Grundschulen, zwei Mittelschulen und zwei Gymnasien. Die erste Mittelschule haben wir ohne Genehmigung gebaut, wir konnten nicht mehr warten!“, erzählt Noha Bader, die die Bildung zu ihrem Schwerpunkt im Stadtrat von Maghar gemacht hat.

Die Pharmazeutin Lamis Mousa ist eine von vier Araber:innen im 17-köpfigen Stadtrat von Nof Galil, einer überwiegend jüdischen Stadt, die oberhalb von Nazareth errichtet wurde. Sie hat dort ein Haus gekauft, andere relativ wohlhabende arabische Mittelschichtfamilien sind ihr im Laufe der Jahre gefolgt.

Da es in der Stadt keine arabische Schule gibt, „müssen wir unsere Kinder zu den Missionaren von Nazareth schicken, einige sogar in die arabischen Schulen in den umliegenden Dörfern“, erklärt Lamis Musa, denn der Antrag auf eine Schule für die arabische Bevölkerung sei nicht genehmigt worden. „Sicher geschieht das aufgrund einer Regierungsentscheidung und des Drucks, den die rassistischen Gruppen der Stadt auf den Bürgermeister ausüben.“ Dass Schulen fehlen, hat auch Auswirkungen für die Lehrer: Jedes Jahr wechseln hunderte arabische Grundschul- und Gymnasiallehrer:innen in das jüdische Schulsystem, wo sie auf Hebräisch unterrichten.

Die Situation sei ziemlich paradox, meint der Gewerkschafter Adiv: „Einerseits haben wir seit zehn Jahren eine immer rechtere Regierung, die aus ihrem Hass auf die Araber keinen Hehl macht und droht, sie zu verjagen. Und andererseits hat ebendiese Netanjahu-Regierung Milliarden in die Infrastruktur und die Bildung bei den arabischen Gemeinschaften gesteckt.“ Das sei ein Investitionsniveau, das keine frühere Regierung erreicht habe.

„Bereits vor der Verabschiedung des Fünfjahresplans [zur Förderung der arabischen Gemeinschaft in Israel] von 2016 hat der Staat ein Programm erarbeitet, das die Integration arabischer Studierender in das israelische Hochschulsystem fördern und ermutigen soll“, erzählt Adiv.6 Dadurch hat sich der Prozentsatz von Frauen palästinensischen Ursprungs mit Bachelor-Abschluss innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Manche sprechen von einer „Revolution“ in der Hochschulbildung.

Trotz der Aufnahmeprüfung auf Hebräisch, die für Nichtmuttersprachler:innen natürlich schwieriger ist, hat sich der Anteil von Araber:innen unter den Bachelor-Studierenden an israelischen Hochschulen von 22 268 (2010) auf 47 936 (2021) verdoppelt. In den Masterstudiengängen hat sich ihre Zahl im selben Zeitraum von 3270 auf 11 665 sogar mehr als verdreifacht.

Ein zweiter Fünfjahresplan mit einem Budget von umgerechnet fast 10,8 Milliarden US-Dollar wurde von der Regierung Bennett/Lapid (Juni 2021 bis Dezember 2022) beschlossen. „Wegen des Gazakriegs hat die aktuelle Regierung [im Februar 2024] Sparmaßnahmen eingeführt, darunter überproportionale Einschnitte bei den Budgets für arabische Bürger“, schimpft Adiv.

Arabische und jüdische Bürger:innen Israels wachsen heute in getrennten Bildungseinrichtungen heran, denn das Grund- und Mittelschulsystem ist nach vier Kategorien unterteilt: öffentliche nichtreligiöse jüdische Schulen (3–18 Jahre), religiöse jüdische Schulen, arabische Schulen und ultraorthodoxe jüdische Schulen. „Oft treffen sich Araber und Juden zum ersten Mal an der Universität“, meint der Kardiologe Karkabi. Eine Dozentin an der Hebräischen Universität Jerusalem relativiert allerdings auch hier: „Es gibt wenig Interaktion zwischen den jüdischen und den arabischen Studierenden, seit dem 7. Oktober noch weniger.“

Heute haben nur 5 Prozent der verheirateten Jüdinnen und Juden in Israel nichtjüdische Partner:innen, in der Diaspora sind es 42 Prozent.7 2015 verboten die Behörden wegen der Bewahrung der „jüdischen Reinheit“ für Gymnasien die Lektüre des 2014 erschienenen Romans „Gader Haya“ von Dorit Rabinyan8 , der von der Liebe zwischen einer israelischen Jüdin und einem Palästinenser erzählt.

Wenn man jüdische Israelis nach der Situation der Araber:innen im Land fragt, zählen sie gern eine Reihe individueller Erfolgsgeschichten auf: den Ökonomen Samer Haj-Yehia, der seit 2019 dem Verwaltungsrat der Leumi-Bank vorsitzt, den Richter Khaled Kabub, der in Jerusalem neben vierzehn jüdischen Kollegen dem Obersten Gerichtshof angehört, oder auch die Christin Mouna Maroun, die als erste Araberin zur Rektorin einer israelischen Universität gewählt wurde. Trotz dieser Erfolgsgeschichten und einiger Fortschritte – die Wirklichkeit ist weniger glanzvoll.

2022 lebten geschätzt 40 Prozent der arabischen Familien in Israel unterhalb der Armutsschwelle. Die Kluft zwischen dem Durchschnittseinkommen eines israelischen Juden (14 035 Schekel, etwa 3500 Euro) und dem eines israelischen Arabers (8973 Schekel, etwa 2200 Euro) ist gewaltig. Der Anteil von Arabern in leitenden Positionen lag für Männer 2019 bei 4,9 Prozent, bei den Juden bei 12,8 Prozent (Frauen: 2 Prozent und 5,7 Prozent).

Der Anteil von Arabern in den Verwaltungsräten der Unternehmen ist in den letzten Jahres allerdings stark gestiegen: von 1,2 Prozent (2000) auf 12 Prozent (2018); ebenso der Anteil israelisch-arabischer Beamter (von 4,8 Prozent auf 13,2 Prozent). „Was das Gesundheitswesen und die Universitäten angeht, besteht fast Gleichheit“, schätzt Karkabi. „Es gibt zum Beispiel 25 bis 30 Prozent israelische Araber:innen beim medizinischen Personal und auch eine starke Präsenz bei der Polizei, aber alles, was direkt oder indirekt die Armee betrifft, bleibt uns verschlossen.“

Frappant bleiben auch die Unterschiede, wenn es um die Opfer von Gewaltverbrechen geht: Zwischen 2018 und 2022 waren über 70 Prozent der Mordopfer in Israel Araber, obwohl sie nur 17 Prozent der Bevölkerung ausmachen.9 Und nur in etwa einem Drittel dieser Fälle kam es zu Anklagen. Wenn die Opfer jüdisch sind, liegt die Anklagequote bei 70 Prozent.

Allein 2023 wurden 244 arabische Israelis ermordet, mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor.10 Nach dem Tod seines Kindheitsfreunds, der in ihrer gemeinsamen Heimatstadt Lod aus nächster Nähe von einer Kugel getroffen wurde, veröffentlichte der Rapper und Aktivist Tamer Nafar seinen Song „Go There“ über die Gewalt und die Kriminalität in seiner eigenen Gemeinschaft.

Die Zahl der seit 2000 getöteten israelischen Araber wird mit 1574 angegeben, 68 durch die Polizei, 1506 durch andere arabische Bürger. Zwei Drittel dieser Morde geschehen bei Kämpfen zwischen kriminellen Organisationen oder bei Rachetaten unter Clans oder Familien. Nur 10 Prozent der Straftaten unter Arabern werden von der Polizei überhaupt untersucht und noch viel weniger führen zur Anklage eines Verdächtigen.

Der Gewerkschafter Adiv macht dafür die Nachlässigkeit der Ordnungskräfte verantwortlich. Aber er benennt noch einen weiteren Grund: „die deutliche Tendenz bei der arabischen Bevölkerung, sich vom Staat abzuwenden“. Dieses Phänomen habe sich nach der Zweiten Intifada seit den 2000er Jahren verstärkt. „Das hat zur Entstehung einer Paralleljustiz geführt, die von den Stammeschefs oder den Scheichs ausgeübt wird. Die Nationalisten und Islamisten, die seit zwei Jahrzehnten die Straße beherrschen, sagen ganz klar, dass diejenigen, die mit der Polizei zusammenarbeiten, nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft sind.“

Als musterhaftes Beispiel für gelungene Koexistenz zwischen jüdischen und arabischen Bürger:innen Israels wird häufig Haifa angeführt. Die Stadt liegt 140 Kilometer Luftlinie von der libanesischen Grenze entfernt, und damit in Reichweite der Raketen der Hisbollah, die in den letzten Monaten immer häufiger Israels Norden beschossen hat.

Mehrere hundert Einwohner:innen, arabische ebenso wie jüdische, haben gemeinsam eine Inventur der Schutzräume vorgenommen, sie überprüft und repariert. „Der 7. Oktober hat das Haifa-Modell nicht zerstört, wenn auch vorher hier nicht alles gut war“, meint Karkabi, der beim Forum „Haifa for us all“ mitarbeitet. Doch einige habe der 7. Oktober schon vom Glauben an die Koexistenz abgebracht. Vor allem jüdische Eltern haben ihre Kinder von der gemischten Modellschule genommen, von denen es im ganzen Land nur drei gibt.

Anfang Juni rief Jona Jahav, der neue Bürgermeister von Haifa, die arabischen Demonstrant:innen dazu auf, lieber in Jerusalem als in Haifa zu protestieren, um die Ruhe seiner Stadt nicht zu stören. Und anstatt das brutale Vorgehen der Polizei zu kritisieren, beschuldigte er die Demonstranten, antiisraelische Parolen zu rufen. Als Reaktion darauf haben Basheer Karkabi und 30 weitere Bürger (Juden und Araber) einen offenen Brief unterzeichnet, der wiederum diese Haltung kritisiert. „7. Oktober oder nicht – auf nationaler Ebene verschiebt sich das politische Spektrum insgesamt immer weiter nach rechts“, bedauert der Kardiologe. „Und ich fürchte, davon wird auch Haifa nicht verschont bleiben.“

7 „Israel’s religiously divided society“, Pew Research Center, 8. März 2016.

8 Auf Deutsch erschienen bei KiWi: „Wir sehen uns am Meer“, 2016.

9 „Crime and Violence in Arab Society“, IATF, September 2023.

10 „Victims of Violence and Crime in Arab Society in 2023“, Abraham Initiatives, 8. Januar 2024.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Ariane Bonzon ist Journalistin.