Südpazifik unter Einfluss

Am Nato-Gipfel in Washington nahmen auch Australien und Neuseeland teil – mit dem gemeinsamen Ziel, China einzudämmen. Die indopazifischen Inselstaaten, durch die Klimakrise in ihrer Existenz bedroht, sehen sich gezwungen, zwischen den beiden Lagern der größten Verursacher zu wählen.

von Géraldine Giraudeau

Es gab eine Zeit, da die Politik des Westens die andere Seite der Weltkugel, wo fast nur Meer ist, kaum beachtete. Das änderte sich jedoch vor etwa 20 Jahren mit dem Aufkommen neuer wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Herausforderungen. Im Zuge einer Neuorientierung der internationalen Beziehungen in Richtung der vom Meer bedeckten Seite der Erde setzte sich damals das Konzept des „Indopazifiks“ als Großregion durch.

Der japanische Premierminister Shinzō Abe verwendete den Begriff erstmals 2007 in einer Rede vor dem indischen Parlament; Australien, Indonesien und die USA haben ihn zwischen 2013 und 2017 in ihre nationalen Verteidigungspläne aufgenommen; und Frankreich hat 2019 eine eigene Verteidigungsstrategie für den Indopazifik verabschiedet, die sich auf sieben der zwölf französischen Überseegebiete im Indischen Ozean und im Südpazifik stützt.1

Seitdem hat diese Region stetig an Bedeutung gewonnen. Für zahlreiche Staaten, die ihren geopolitischen Einfluss ausweiten wollen, ist sie zu einem Fixpunkt ihrer außenpolitischen Interessen geworden. Das zeigen etwa die Aktivitäten Washingtons allein im Jahr 2023: Die US-Regierung kündigte die Einrichtung eines Sicherheitsdialogs mit Tokio und Seoul an, eine Verstärkung der US-Militärstützpunkte auf den Philippinen und die Unterzeichnung eines Sicherheitsabkommens mit Papua-Neuguinea – in Reaktion auf ein Abkommen zwischen China und den Salomonen im Jahr zuvor. Außerdem eröffneten die USA eine neue Botschaft in Tonga, reaktivierten ihren Posten auf den Salomonen und stellten diplomatische Vertretungen für Kiribati und Vanuatu in Aussicht.

Frankreichs Präsident Macron besuchte 2023 Neukaledonien, Vanuatu und Papua-Neuguinea, zudem Sri Lanka, Bangladesch, Indien, Japan und China. Im Dezember 2023 besuchte seine damalige Außenministerin Catherine Colonna Australien, um die Beziehungen wieder zu kitten, die durch die einseitige Kündigung des U-Boot-Vertrags mit dem französischen Konzern Naval Group durch Canberra schwer gelitten hatten. Zudem kündigte Paris die Eröffnung einer Botschaft in Samoa an.2

Dieses massive Interesse an der Region ist eine jüngere Entwicklung. Sehr viel länger dauern schon die Bemühungen der Inseln, um die es dabei geht, sich in den internationalen Gremien Gehör zu verschaffen. Sie, die als Erste die Auswirkungen der Klimakrise zu spüren bekamen, wollten endlich wahrgenommen werden. Und zwar nicht als im Meer verstreute Landflecken und strategische Stützpunkte im geopolitischen Ränkespiel der Großmächte, sondern als Nationen, die einer beispiellosen Gefahr ausgesetzt sind.

Denn es sind die Auswirkungen der Klimakrise – die Dezimierung der Fischbestände, die Versauerung der Ozeane, extreme Wetterphänomene und vor allem der Anstieg des Meeresspiegels –, die die größte Bedrohung für die Sicherheit der Region darstellen. Eine existenzielle Bedrohung.

Dies gilt insbesondere für die Staaten, deren gesamtes Territorium aus Korallenatollen besteht, schmale Landstreifen ohne Erhebungen, auf die man sich flüchten könnte. Mit Ausnahme der Malediven im Indischen Ozean befinden sich diese Staaten alle in Ozeanien: Kiribati, die Marshallinseln, Tuvalu und Tokelau, eine autonome Inselgruppe Neuseelands.

Diese Inseln werden wahrscheinlich unbewohnbar sein, noch bevor sie überflutet werden – durch die Versalzung aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels. Auch in vielen anderen Staaten der Region wird sich die Landfläche wohl stark verändern, auch wenn sie nicht direkt vom Untergang bedroht sind.

Nicht alle Bevölkerungen in Ozeanien haben die gleichen Möglichkeiten, angesichts der Klimakrise einen Rückzugsort zu finden. Je nach Staatsangehörigkeit können manche Insulaner:innen freiwillig oder gezwungenermaßen in sicherere Länder auswandern, sich dort niederlassen und arbeiten. Manche aber auch nicht.

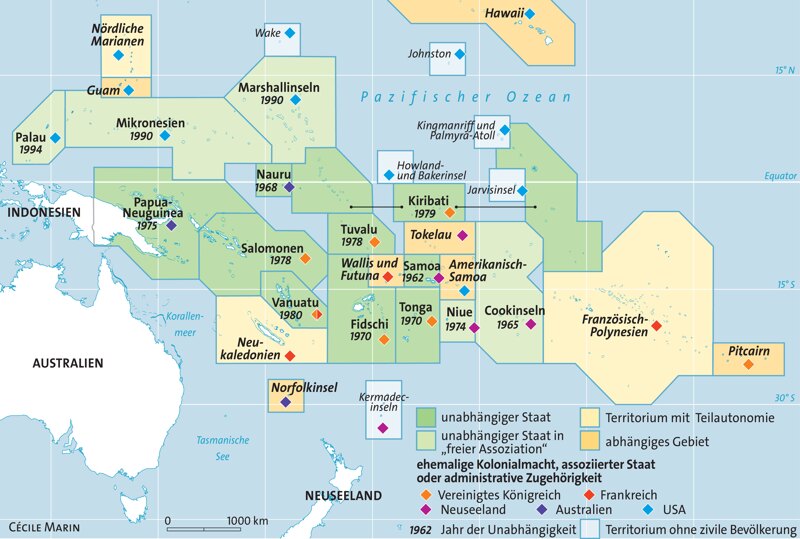

Historisch bedingt ist der völkerrechtliche Status der Territorien in diesem Teil der Welt sehr unterschiedlich. Einige haben mit der Entkolonialisierung ihre Unabhängigkeit erlangt, wie Vanuatu und Fidschi. Andere sind Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung, wie die französischen und US-amerikanischen Überseegebiete.

Aufgrund eines Assoziierungsabkommens aus dem Jahr 1986 zwischen den Vereinigten Staaten einerseits und Mikronesien, den Marshallinseln und Palau andererseits können sich die Bewohner dieser Inseln in den USA niederlassen. Die Bewohner der Cookinseln (siehe den nebenstehenden Text) und von Niue, die mit Neuseeland assoziiert sind, haben die neuseeländische Staatsbürgerschaft. Andere aber können nur auf Visa hoffen, vor allem durch eine Einwanderungslotterie, über die Australien2 und Neuseeland eine bestimmte Anzahl von Visa pro Jahr verlosen.

Staaten, die verschwinden werden

In dieser Weltregion sind das Streben nach geopolitischem Einfluss und die Klimakrise so eng miteinander verbunden, dass das eine nicht ohne das andere begriffen werden kann. Die Klimakrise bringt eine Instabilität mit sich, die das militärische Gleichgewicht verändern könnte.3 Er wird aber auch als neue Möglichkeit zur Einflussnahme gesehen. China ist sich dessen sehr bewusst und hat damit begonnen, seine Position in der Region zu stärken, indem es die Bedrohung durch die Klimakrise für seine Zwecke nutzt.

Schon 2006 auf dem China-Pazifik-Forum hatte Peking eine Erhöhung seiner Hilfen bei Naturkatastrophen angekündigt. Die Strategie scheint sich auszuzahlen, obwohl Chinas Investitionen in die Infrastruktur der Region, die im Laufe der Jahre massiv zugenommen hatten, zuletzt stagnierten.4 Inzwischen unterhalten nur noch drei ozeanische Staaten Beziehungen zu Taiwan: 2019 schwenkten die Salomonen um, Anfang dieses Jahres auch Nauru.

Chinas Konkurrenten wenden eine ähnliche Taktik an und setzen in ihrer Indopazifik-Strategie stark auf gutes Einvernehmen. Unter anderem kündigte US-Präsident Joe Biden auf dem Gipfeltreffen zwischen den USA und den pazifischen Inselstaaten im Jahr 2022 Hilfen in Höhe von 810 Millionen US-Dollar an.

Die Unterzeichnung eines Vertrags zwischen Australien und Tuvalu über die „Falepili Union“ im November 2023 ist ebenfalls bezeichnend für diesen Ansatz: Das bilaterale Abkommen ist das weltweit erste Übereinkommen zur klimabedingten Migration; es sieht eine schrittweise Umsiedlung der Bevölkerung des polynesischen Archipels vor. Laut einer am 8. Mai veröffentlichten Absichtserklärung sollen 280 Aufenthaltsgenehmigungen pro Jahr erteilt werden (bei einer Bevölkerung von gut 11 000 Menschen).5

Das Abkommen über „nachbarschaftliche Fürsorge“ (falepili auf Tuvaluisch) sieht zudem eine umfangreiche Unterstützung bei der Klimaanpassung sowie Hilfen im Falle von Naturkatastrophen vor. Allerdings geht Australien darin keinerlei Verpflichtungen zur Senkung seiner Treibhausgasemissionen ein. Vielmehr zieht es einen erheblichen strategischen Vorteil aus dem Abkommen: Artikel 4 des Textes verleiht Canberra nämlich ein Vetorecht bei Tuvalus sicherheitspolitischen Entscheidungen, was vor allem in Hinblick auf China bedeutsam ist.

Die Regierung von Tuvalu hatte allerdings nicht wirklich eine Wahl. Sie entschied sich für den pragmatischen Weg, bei allerdings höchst unausgeglichenen Voraussetzungen. Abkommen wie dieses zwingen die pazifischen Inselstaaten letztlich dazu, sich für eine der beiden Seiten zu entscheiden. Dabei spielen sich die Hauptverursacher der Klimakrise als Retter auf in einer Region, die selbst für weniger als 0,03 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist.6

Die Klimakrise und seine Folgen werfen auch neue politische wie rechtliche Fragen auf, darunter die nach dem Fortbestand von Staaten, deren Bevölkerung irgendwann vielleicht vollständig umgesiedelt und deren Landgebiet vollständig überflutet ist. Was würde in diesem Fall beispielsweise mit den derzeit vom internationalen Seerecht anerkannten nationalen Hoheitsgewässern geschehen?

Wenn das schlimmste Szenario für Tuvalu eintritt, wer kontrolliert dann die mehr als 756 000 Quadratkilometer große ausschließliche Wirtschaftszone des Landes, in der der Inselstaat die Hoheit über Erforschung und Ausbeutung von Meeresressourcen innehat? Wenn man sich Abkommen wie Falepili Union ansieht, muss man nicht viel Fantasie aufwenden, um sich eine Zukunft vorzustellen, in der die großen Verursacher der globalen Erwärmung die Gewinne aus dem von ihnen selbst verursachten Verschwinden ganzer Nationen einstreichen werden.

Die Staaten des Pazifiks finden sich aber nicht einfach damit ab. Ihre Vertreter versuchen, so weitgehend wie möglich vom geopolitischen Wettbewerb um die Region zu profitieren. Zwar ist der Zusammenhalt der Inselstaaten fragil, und es mussten immer wieder große Hindernisse überwunden werden; dennoch wird die Zusammenarbeit im Rahmen des Pazifischen Inselforums (PIF), der wichtigsten zwischenstaatlichen Organisation Ozeaniens, immer enger. Vor allem eröffnet das Forum den Regierungen die Möglichkeit, gemeinsam die Stimme zu erheben. Das taten sie etwa bei einer gemeinsamen Erklärung vom August 2021, in der es um den Schutz der Meeresgebiete angesichts des klimabedingten Anstiegs des Wasserspiegels ging.7

Überdies hat ihr Kampf für Klimagerechtigkeit einige wichtige Entwicklungen in Gang gebracht. So ersuchte Vanuatu den Internationalen Gerichtshof (IGH) um ein Gutachten zu der Frage, welche Pflichten die Staaten zur Eindämmung der Klimakrise haben. Das Ansinnen fand große Unterstützung weit über die Region hinaus, und im März 2023 schloss sich die UN-Generalversammlung mit einer an den IGH gerichteten Resolution dem Antrag Vanuatus an.

Auch im Hinblick auf die Rhetorik ist ein Wandel zu beobachten: Die Inselstaaten wehren sich gegen fremdbestimmte Diskurse über den Indopazifik. Sie wollen sich auch von den paternalistischen Narrativen Australiens oder Neuseelands befreien, die gern von der„pazifischen Familie“ und „fürsorglicher Nachbarschaft“ reden.8 All dies verdeutlicht den Anspruch der Inselnationen auf Anerkennung und Gerechtigkeit.

Vor allem aber wollen diese Staaten nicht in eine mögliche kriegerische Auseinandersetzung zwischen China und dem Westen hineingezogen werden. Dieses Bestreben zeigt sich zumal in der PIF-Strategie für einen „Blauen Pazifischen Kontinent“, in der die gemeinsamen Ziele bis zum Jahr 2050 formuliert sind. Das letzte Treffen des Forums stand unter dem Motto: „Unsere Stimmen, unsere Entscheidungen, unser pazifischer Weg.“

2 Die sogenannten Pacific Engagement Visa, www.pev.gov.au.

Aus dem Französischen von Nicola Liebert

Géraldine Giraudeau ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität Paris Saclay (UVSQ).