Von Caracas nach Madrid

Die venezolanische Exil-Community verändert die spanische Hauptstadt

von Hèctor Estruch und Vladimir Slonska-Malvaud

Blitzsaubere Bürgersteige, breite, von Bäumen gesäumte Straßen, gut gekleidete Passanten und Spitzenrestaurants: Der Madrider Bezirk Salamanca besitzt die üblichen Vorzüge von Nobelvierteln europäischer Metropolen. Wer hier wohnt, gehört gemessen am Durchschnittseinkommen zu den Reichen Spaniens. Und mittlerweile leben in diesem großbürgerlichen Stadtteil, den die Franco-Truppen während der Belagerung Madrids zwischen 1936 und 1939 bei ihren Bombardements nach Kräften verschonten, auch wohlhabende Expat-Communitys.

„In Salamanca gibt es ungefähr 5000 Reiche aus Venezuela“, behauptet David Placer, der sich uns als Journalist und „Experte für die venezolanische Exilgemeinde“ vorstellt. Einer dieser Begüterten ist Juan Carlos Gutiérrez, der uns in seinem neueröffneten Restaurant El Impero empfängt.

Bis ins kleinste Detail ist hier alles exquisit. In der offenen Küche arbeiten italienische Köche, ein Sänger aus Äquatorialguinea schmettert Opernarien, die Klientel kommt aus allen Ländern der Erde. Gutiérrez ist Strafverteidiger und berät den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Menschenrechtsfragen. Er vertritt mehrere prominente Oppositionelle aus Venezuela – wie Leopoldo López und Juan Guaidó. Mit seiner ersten Investition in Spanien scheint er sehr zufrieden.

Ebenfalls im Großraum Madrid wohnen drei ehemalige mexikanische Präsidenten, alle konservativ: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto und Carlos Salinas de Gortari. Letzterer bekam kürzlich auch die spanische Staatsbürgerschaft.

Seit 2013 haben viele Wohlhabende aus Venezuela, Mexiko und Kolumbien die spanische Hauptstadt als Zufluchtsort gewählt; sie sind gekommen, um ihr Vermögen hier zu investieren und manchmal auch, um hier zu wohnen und zu arbeiten. Gewöhnlich stecken sie ihr Geld in weitaus diskretere und kostspieligere Projekte als italienische Restaurants, meist in Wohnungen, die von spezialisierten Bauunternehmern saniert und zu Luxusapartments ausgebaut werden. Davon gibt es in Salamanca jede Menge.

„Solche Wohnungen sind normalerweise zwischen 300 und 400 Quadratmeter groß und kosten im Schnitt 12 000 bis 14 000 Euro pro Quadratmeter“, erläutern uns Ofelia Nuñez und Carlos de Almeida, die für die CBRE Group (Coldwell Banker Richard Ellis) arbeiten, einem der größten Immobilieninvestoren der Welt mit Stammsitz in Dallas, Texas. Ofelia Nuñez ist für Wohnbau-Investitionen zuständig, ihr Kollege für den Neubau von Wohngebäuden. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag für ganz Madrid im März 2024 bei 4335 Euro, zwei Jahre zuvor waren es noch 3741 Euro.

Das lebhafte lateinamerikanische Interesse an Madrider Luxusimmobilien hat mit den Gesetzesänderungen zu tun, die der konservative Partido Popular (PP) 2013 durchsetzte. Eine davon ermöglichte die Gründung von börsennotierten Immobilien-Aktiengesellschaften, sogenannte Socimi. „Das sind Unternehmen, die mit Immobilien spekulieren und ihre Gewinne kaum versteuern müssen“, erklärt uns Valeria Racu, Sprecherin des Madrider Mieterverbands. „Das erlaubt einen schnellen Spekulationszyklus.“

Die Familie von Henrique Capriles Radonski, der bei den Präsidentschaftswahlen in Venezuela 2012 gegen Hugo Chávez und 2013 noch einmal gegen Nicolás Maduro angetreten war, zeigte sich sehr angetan von diesem Modell und gründete zwei Immobiliengesellschaften: Agartha (2014), spezialisiert auf Coworking Spaces, und Orinoquia Real Estate (2017) für die Kurzzeitvermietung von Luxusunterkünften.

„Madrid bietet den geringsten Steuerdruck aller spanischen Regionen“, sagt triumphierend Kuka Jiménez, Leiterin der Kommunikationsabteilung von „Invest in Madrid“, einer Agentur, die der Wirtschaftsabteilung der Autonomen Gemeinde Madrid unterstellt ist. Madrid sei die einzige Region, die keine eigenen Steuern erhebt. Damit konnte die Metropolregion zuletzt mehr als 60 Prozent der direkten Auslandsinvestitionen in Spanien anziehen.1

„Jede Woche kommen zwei oder drei Investoren aus Lateinamerika zu uns, die eine Wohnung kaufen wollen, 80 Prozent davon in Madrid“, berichtet uns Javier Cremades, einer der renommiertesten Anwälte Spaniens.

Er empfängt uns in seiner Kanzlei, Cremades & Calvo Sotelo, in der noblen Calle Jorge Juan mitten in Salamanca. Sein Büro ist mit Porträts der Gründer geschmückt. Hier berät er reiche Menschen aus dem Ausland, die sich in Spanien niederlassen wollen, in Menschenrechtsfragen – vor allem die venezolanische Exilopposition. Auch für die Regierung des selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó hat er gearbeitet, „um nach Möglichkeit Vermögenswerte wiederzubekommen“ – vom venezolanischen Staat.

Geld ist jedoch nicht der einzige Grund, warum die Menschen auswandern. Viele der Neuankömmlinge aus Venezuela haben noch andere Probleme mit der Regierung von Nicolás Maduro. „2017 war ich körperlich erschöpft“, erzählt Gutiérrez, der auch mit der Kanzlei Cremades & Calvo-Sotelo assoziiert ist. Er floh also aus dem Land und ließ seine Unternehmen in Hotellerie und Autohandel zurück.

Auch Antonio Ledezma, Bürgermeister von Caracas von 2008 bis 2015 und einer der schärfsten Gegner der Regierung, kehrte 2017 seiner Heimat den Rücken. Kaum war er angekommen, bot ihm der damalige spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy (PP), die spanische Staatsbürgerschaft an – doch Ledezma lehnte ab. Andere nahmen das Angebot gern an: Leopoldo López Gil, der Vater des Oppositionellen Leopoldo López, sitzt heute als spanischer Abgeordneter im Europaparlament.

Auch die Eltern von Capriles Radonski sind jetzt Spanier, ebenso Miguel Henrique Otero, Herausgeber und Eigentümer der Zeitung El Nacional, die Hugo Chávez bei seiner ersten Präsidentschaftskandidatur 1998 unterstützte, heute aber von der Regierung angegriffen wird. Inzwischen erstellt Otero eine Onlineausgabe seiner Zeitung zu Hause am Schreibtisch, die sich, wie er es formuliert, „gegen den Linkspopulismus“ richtet.

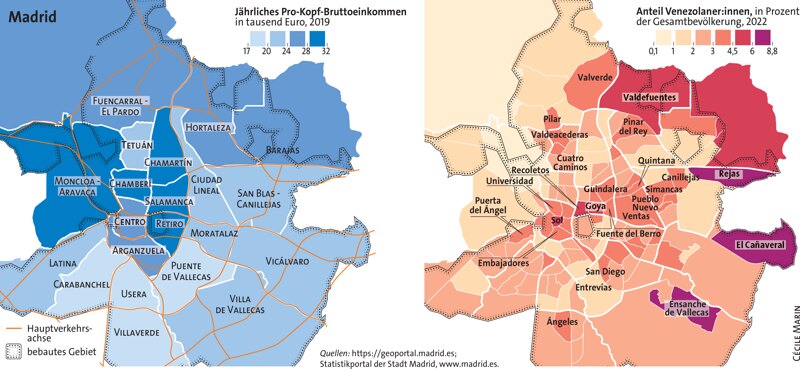

Natürlich sind längst nicht alle lateinamerikanischen Neuankömmlinge in Madrid Multimillionäre, ehemalige konservative Staatschefs oder Oppositionelle. „In den Vierteln Entrevías und San Diego ist die Zahl der Venezolanerinnen und Venezolaner explosionsartig angestiegen“, sagt der Exilspezialist Placer. „Das sind die Armenviertel von Madrid.“ Sie sind nicht unbedingt Oppositionelle, sie kommen auf der Suche nach einem besseren Leben nach Spanien.

Man sieht es im Mercado de Maravillas im Bezirk Tetuán: Die meisten Stände in der Markthalle werden von Menschen aus Lateinamerika betrieben. Neben dem Maismehl für die in Kolumbien und Venezuela beliebten Arepas (gefüllte Maisfladen) findet man dort Stapel der Gratiszeitschrift El Venezolano, die alle zwei Monate erscheint.

Der Venezolaner Miguel T. hat vor vier Jahren einen Arepa-Stand eröffnet: „Ich interessiere mich nicht besonders für Politik“, sagt er offen. „Wir sind aus wirtschaftlichen Gründen gekommen.“ Ein Stück weiter verkauft Gema Serrano Obst und Gemüse. Seine Lebensgefährtin, ebenfalls aus Venezuela, kam „eher wegen der Sicherheitslage als wegen politischer Probleme“ nach Madrid und „weil es leichter war, als in die USA zu gehen“.

Seit 2015 machen Menschen, die in einem lateinamerikanischen Land geboren sind, einen großen und wachsenden Teil der Einwanderung in die Autonome Gemeinde Madrid aus: Er stieg von 49 Prozent (561 000) im Januar 2015 auf 58 Prozent (816 000) zu Beginn des Jahres 2022. Während die Zahl der Ankommenden aus China, Marokko oder Rumänien im selben Zeitraum stagnierte oder zurückging, gab es beträchtlichen Zuwachs aus Venezuela, Kolumbien, Peru, der Dominikanischen Republik und Honduras. 2021 stammte die größte Exilcommunity in der Region nicht mehr aus Rumänien, sondern aus Ecuador und seit 2022 aus Venezuela.2

„Die meisten, die hierherkommen, sind Mittel- oder Oberklasse und haben einen Universitätsabschluss. Die Armen fliehen eher zu Fuß“, erläutert Anwalt Cremades. Das bestätigt auch Otero, der Herausgeber von El Nacional: „Wer hier ankommt, gehört zu denen, die sich ein Flugticket leisten können. Die anderen gehen nach Kolumbien, da braucht man bloß eine Brücke zu überqueren.“

Die prekär lebenden Lateinamerikaner stellen den Großteil der Kuriere, die für Uber Eats, Deliveroo oder Glovo durch die Stadt fahren. Pedro H., einer der Fahrer, bestätigt unseren Eindruck: Von den acht Kurieren, mit denen er an der Glorieta im Viertel Cuatro Caminos auf Bestellungen wartet, stammen sechs aus Venezuela und zwei aus Kolumbien.

Die meisten haben keine Arbeitserlaubnis. Sie bezahlen deshalb jemanden, der offiziell als selbstständig registriert ist, um dessen Zugang zur App zu nutzen. Sie müssen zehn Stunden am Tag zur Verfügung stehen und verdienen monatlich zwischen 600 und 800 Euro.

Sprache und Kultur sind Faktoren, die die Integration erleichtern, doch die Armen werden deshalb noch lange nicht mit offenen Armen empfangen. Im Gegensatz zu Menschen aus anderen spanischsprachigen Ländern bekommen Venezolaner:innen meist eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung. Diese Möglichkeit hatte ihnen die Kommission für Asyl und Geflüchtete 2018 unter der Regierung Rajoy eröffnet – aus humanitären Gründen, nicht auf Basis des Asylrechts. Nach Angaben des Innenministeriums erhielten zwischen 2019 und 2022 insgesamt 113 487 Personen aus Venezuela eine Aufenthaltserlaubnis.

Nach zwei Jahren legalen Aufenthalts in Spanien können Menschen aus Lateinamerika die spanische Staatsbürgerschaft beantragen. Einreisen können sie mit einem Touristenvisum.

Für die Reichsten und die Gebildetsten ergeben sich noch andere Vorteile: Für sie wurde Madrid zur beliebtesten Anlaufstelle, weil es die Lebensqualität einer europäischen Hauptstadt bietet, zahlreiche private Hochschulen und im Vergleich zu Miami oder Paris immer noch attraktive Immobilienpreise hat. Hilfreich ist für sie zudem eine gewisse Klassensolidarität, die dank Mittelspersonen in (vornehmlich konservativen) Regierungskreisen gut funktioniert.

„Zwischen der spanischen und der venezolanischen Rechten gab es immer sehr enge Beziehungen“, bestätigt Juan Carlos Monedero, Professor für Politik an der Universität Complutense von Madrid, Lateinamerika-Experte und Mitbegründer der Linkspartei Podemos. Obwohl diese Beziehungen vor allem auf persönliche und wirtschaftliche Verbindungen zurückgehen, gibt es seiner Meinung nach auch politische Gemeinsamkeiten.

Die Ultraliberale Isabel Díaz Ayuso, die im Mai 2023 erneut zur Präsidentin der Autonomen Region Madrid gewählt wurde, ist eine der wichtigsten Figuren des PP und erklärte Gegnerin des Chavismus. Seit den Kommunalwahlen 2021 führt ihr Lager den Slogan „Kommunismus oder Freiheit“. Eine eigene Abteilung des Madrider PP, gegründet und geleitet von dem Venezolaner Gustavo Eustache, kümmert sich unter Ayusos Kontrolle um die „neuen Madrilenen“. Als wir Eustache in seinem Parteibüro in der Calle Genova treffen, versichert er uns, er habe „mit unglaublich vielen Exilgemeinden gearbeitet“, kümmere sich aber vorrangig um die Menschen aus Lateinamerika, denn sie stellen „den Großteil derjenigen, die das Wahlrecht besitzen“.

Auch Eustache trägt stolz ein Armband mit dem Aufdruck „Kommunismus oder Freiheit“. Er kann die Zahlen zu den Exilgemeinden aus dem Gedächtnis abrufen und beackert fleißig das Terrain für seine Chefin. Er tritt sogar in evangelikalen Freikirchen auf, die von der konservativsten Schicht der lateinamerikanischen Wählerschaft eifrig besucht werden.3

Für Familie, Recht und Ordnung

Die Zahl der Menschen aus Lateinamerika mit doppelter Staatsbürgerschaft, die in Spanien wählen dürfen, ist auf nationaler Ebene allerdings zu gering, um für den PP den entscheidenden Unterschied zu machen. Die Zeitung El País hat aus den Daten des spanischen Statistikinstituts ermittelt, dass 2,2 Millionen Ausländerinnen und Ausländer wählen dürfen (6,5 Prozent der Wahlberechtigten), davon 1,5 Millionen Menschen aus Lateinamerika (4,3 Prozent der Wahlberechtigten).4

In Madrid stellt sich die Situation jedoch anders dar: Zum einen gibt es hier viel mehr Menschen, die im Ausland geboren wurden, als im Rest Spaniens, zum anderen dürfen nicht nur Menschen mit spanischer Staatsbürgerschaft wählen. Wenn ein bilaterales Abkommen vorliegt, das es Spanier:innen erlaubt, in einem anderen Staat an Kommunalwahlen teilzunehmen, gilt dieses Recht umgekehrt auch für dessen Bürger:innen in Spanien.

„Das ist die neue Realität“, erklärt Eustache. „Wir stellen hier 21 Prozent der Bevölkerung, fast 1,5 Millionen Menschen – 61 Prozent davon aus Lateinamerika, 21 Prozent aus Europa –, und 1 Million davon haben auf kommunaler Ebene das Wahlrecht: 500 000 wegen bilateraler Abkommen, 500 000, weil sie spanische Staatsbürger sind.“

Das ist zwar eine beträchtliche Zahl, bedeutet aber noch lange nicht, dass alle wählen – und dann auch noch den PP. Im Vergleich zum Miami Dade County (Florida), wo 58 Prozent der eingetragenen Wahlberechtigten (915 000 Personen) aus Lateinamerika stammen, davon ein Drittel aus Kuba, fallen die lateinamerikanischen Wählerstimmen in Madrid nicht stark ins Gewicht.5

Das antichavistische Narrativ des PP, gepaart mit der immigrationsfreundlichen Politik gegenüber den Venezolaner:innen, richtet sich vor allem an die einheimische bürgerliche Wählerschaft mit einem liberalen Freiheitsbegriff. Sie setzt auf deren zeitlose Angst vor den Kommunisten, indem sie behauptet, mit der Linken blühe Spanien ein „Chaos wie in Venezuela“. Zudem will sie die rechtsextreme Konkurrenz von der Vox-Partei im Zaum halten.6

„Als Feindbild des universellen Bösen hat Venezuela jetzt Kuba und die UdSSR abgelöst“, meint der Linke Monedero. „Dazu kommt, dass einige von uns, vor allem bei Podemos, Verbindungen zu Linksregierungen in Lateinamerika gepflegt haben. Ich habe zum Beispiel mal mit Chávez zusammengearbeitet.“

In der Tat sagt Ex-Bürgermeister Ledezma, Podemos sei „ein Franchise-Unternehmen des Chavismus“, während Isabel Ayuso den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez (PSOE) schlicht als Diktator bezeichnet.

Die meisten Angehörigen der venezolanischen Exilgemeinde sind keine Fans der Maduro-Regierung, auch wenn sie wenig Interesse an Politik haben und über kaum oder gar kein Vermögen verfügen. Für kritische Aussagen über die Rolle des Staats und die Missetaten des Sozialismus sind sie durchaus empfänglich. „Es ist logisch, dass sie sich keiner Partei anschließen werden, die derjenigen ähnelt, vor der sie geflohen sind“, meint der Europaabgeordnete Leopoldo López Gil.

„Die Lateinamerikaner, die ihren Kontinent verlassen haben, stimmen konservativ: für Familie, Recht und Ordnung und freies Unternehmertum“, glaubt Otero. Monedero bestätigt: „Kurzfristig ist es praktisch unmöglich, sie von einer Unterstützung der Linken zu überzeugen, weil ihre neuronale Architektur ihnen sagt, dass links schlecht ist.“ Und Placer meint: „Sie sind eher Anti-Chavisten als wirklich rechts.“

Die Exilcommunity verfügt über keine gemeinsamen Strukturen. „Das Gemeinschaftsgefühl ist nicht sonderlich stark, jeder kümmert sich um seine Angelegenheiten“, erklärt etwa Miguel T., der Händler vom Mercado de Maravillas. Was der lateinamerikanische Zustrom auch für politische Konsequenzen haben mag, klar ist, dass die Wohlhabenden unter ihnen die Stadt verändern. Deren Zuzug verstärkt den Prozess der Gentrifizierung und führt zu einer merklichen Veränderung der Besitzverhältnisse in den betroffenen Stadtteilen.

„In diesen Vierteln ist der Markt gesättigt. Nur noch wenige Immobilien stehen zum Kauf, die einer einzigen Familie gehören“, bestätigen Ofelia Nuñez und Carlos de Almeida von CBRE Spanien. In der Folge wandern Kaufinteressenten allmählich in andere Stadtteile ab, ein typisches Phänomen der Gentrifizierung. „Investmentfonds und Immobilienagenturen vertreiben die Mieterinnen und Mieter, die dann in andere Stadtviertel ziehen, wo sie ihrerseits die bisherigen Bewohnerinnen vertreiben“, fasst Racu zusammen.

Auch wenn die lateinamerikanischen Millionäre bislang aus Madrid keine Hauptstadt der konservativen Opposition gegen sämtliche Linksregierungen ihrer Heimat gemacht haben, wirken sie doch aktiv am Aufbau eines Miami-Modells mit, das sich auf Immobilien und Steuerdumping stützt.

4 Fernando Peinado, „¿A quién votan los hispanoamericanos?“, El País, 26. März 2023.

6 Siehe Maëlle Mariette, „Spaniens Rechte und das Erbe Francos“, LMd, Juli 2023

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Héctor Estruch und Vladimir Slonska-Malvaud sind Journalisten.

Goldene Visa

2013, als Spanien im Zuge des Zusammenbruchs des Immobilienmarkts und der Eurokrise tief in der Rezession steckte, führte Ministerpräsident Mariano Rajoy (PP) eine neue Form der Aufenthaltsgenehmigung ein, das sogenannte Goldene Visum. Wer als Nicht-EU-Bürger:in eine Immobilie im Wert von mindestens 500 000 Euro kaufte, 1 Million Euro in spanische Unternehmen investierte oder 2 Millionen in Staatsanleihen, konnte sich drei Jahre in Spanien aufhalten. Die Aufenthaltserlaubnis galt für den gesamten Schengenraum und nicht nur für eine Person, sondern auch für deren direkte Familie. Insgesamt erhielten 31 000 Menschen das kostbare Papier, in 94 Prozent der Fälle nach dem Erwerb einer Immobilie. Iñigo Errejón, Chef der linken Partei Más País, bezeichnete es deshalb als „Passierscheine für Reiche“.

Anfang April 2024 kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez (PSOE) an, die Regelung abzuschaffen. Die Regierung Portugals, wo 2012 ein ähnliches Aufenthaltsrecht eingeführt wurde, entschied bereits im Februar 2023 im Rahmen ihrer Politik zur „Bekämpfung der Immobilienspekulation“, solche Visa nicht länger zu vergeben; zur gleichen Zeit schaffte auch Irland die goldene Eintrittskarte ab.