Ärzte zweiter Klasse

Mediziner:innen aus dem außereuropäischen Ausland werden in Frankreich systematisch benachteiligt

von Eva Thiébaud

Aïcha S., Ärztin für Anästhesie und Intensivmedizin und seit zehn Jahren am Uniklinikum Marseille (AP-HM) beschäftigt, möchte nicht mit ihrem vollen Namen in der Zeitung stehen – wie übrigens alle hier zitierten Ärzt:innen. „Ich denke lieber nicht darüber nach, was ich in den letzten Jahren alles durchgemacht habe“, sagt sie. Sie hatte schon zehn Jahre in Algerien in ihrem Beruf gearbeitet, als sie 2006 ihrem Ehemann nach Frankreich folgte. Es hat 16 Jahre gedauert, bis ihr Abschluss endlich anerkannt wurde.

Zum 1. Januar 2023 zählte die französische Ärztekammer 234 028 approbierte Mediziner:innen. 29 238 hatten ihren Abschluss im Ausland erworben, darunter 16 346 außerhalb Europas.1 Die Zahl der berufstätigen ausländischen Ärzt:innen hat sich ähnlich wie in Deutschland seit 2010 verdoppelt. Die meisten stammen aus Algerien (37 Prozent), Tunesien, Marokko und Syrien. Sie sind vor allem in Provinzkliniken willkommen, die große Schwierigkeiten haben, geeignetes Personal zu finden – etwa in der Anästhesie (als niedergelassener Anästhesist verdient man deutlich besser), in der Notaufnahme oder in der Psychiatrie; diese Stationen sind vor allem wegen der strapaziösen Arbeitsbedingungen wenig beliebt.

Hinzu kommen tausende weitere Fachkräfte mit Nicht-EU-Abschlüssen, die sogenannten Padhue (Praticiens diplômés hors Union Européenne). Sie sind nicht bei der Ärztekammer registriert und werden unter prekären Bedingungen beschäftigt: als Praktikanten, Ärzte in Ausbildung (Faisant fonction d’interne, FFI) oder sogenannte assoziierte Krankenhausärzte (Praticien associé).

In Frankreich ist die zunehmende Beschäftigung von ausländischem Personal eng verzahnt mit dem sozialen Fortschritt – und den damit verbundenen Abwehrmechanismen der Privilegierten. In staatlichen Krankenhäusern wurden lange nur die unteren Klassen mit einfachen Mitteln behandelt – die Reichen hatten ihre Hausärzte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es auch auf diesem Feld zu einer Verbesserung – mit fachspezifischen Stationen und modernen Behandlungsmethoden. Dadurch stiegen die Ausgaben ebenso wie die Zahl der Ärzt:innen und der Studierenden.

Der konservativsten Fraktion in der Ärztekammer war die steigende Zahl der Studierenden, zumal wenn sie nicht mehr aus den sogenannten besseren Kreisen kamen, jedoch ein Dorn im Auge. Aufgeschreckt von der Studentenrevolte im Mai 1968, setzten sich die Ärztekammer und einige Verbände 1971 schließlich mit ihrer Forderung nach einem Numerus clausus (NC) durch. Fortan wurde nur noch eine begrenzte Zahl von Bewerber:innen zum klinischen Teil des Studiums (P2) zugelassen. Auf Betreiben verschiedener Regierungen, die versuchten, die Sozialversicherungsausgaben zu drosseln, sank durch den NC die Anzahl der jährlichen P2-Zulassungen zwischen 1972 und 1993 von 8588 auf 3500.

Die unmittelbare Folge: Das relativ günstige Personal von Ärzt:innen in Ausbildung – ohne zusätzliche Dienste lag das monatliche Gehalt 2023 bei etwa 2300 Euro netto – begann zu fehlen. Dabei tragen gerade diese jungen Kräfte durch Nacht- und Wochenenddienste einen wesentlichen Teil zur Versorgung der Patient:innen bei.

Hinzu kam 1982 eine Studienreform, die dazu riet, Facharztausbildungen vorrangig an den renommierteren Universitätskliniken (CHU) abzuschließen. Das Nachsehen hatten zunächst die normalen staatlichen Krankenhäuser (CH), die nicht nur unter dem Mangel an Fachkräften litten, sondern seit 1983 – im Zuge der Wirtschaftskrise – auch an den Einschnitten im Budget.

In dieser Zeit kamen aber auch vermehrt Studierende und junge Mediziner:innen aus dem Maghreb, dem Nahen Osten und dem französischsprachigen Afrika ins Land, die ihre Ausbildung in Frankreich fortsetzen oder abschließen wollten. In den Krankenhäusern wurden sie als billige Arbeitskräfte mit offenen Armen empfangen.

Die sogenannten Padhue hatten aber keinen gesicherten Status, während die einheimischen Studierenden nach wie vor um die Zulassung zum P2 kämpften. Erst 1999, nach Anhebung des NC, führte die Regierung am 27. Juli mit der „universellen Absicherung im Krankheitsfall“ (CMU) ein Instrument ein, das auch die Anerkennung der Padhue vorsah, sofern sie bereits seit mehreren Jahren in Frankreich praktizierten. Bis Mitte der 2000er Jahre wurden auf dieser Basis 8000 Ärztinnen und Ärzte approbiert.2

Die Einstellung ausländischer Fachkräfte war zwar nun geklärt, aber nur auf dem Papier – in der Praxis setzten sich die prekären Beschäftigungsverhältnisse mit befristeten, diskriminierenden und schlecht bezahlten Stellen fort. „Wir bleiben Ärzte zweiter Klasse“, sagte mir ein Chirurg unter vier Augen nach einer Versammlung der Fédération des praticiens de santé (FPS), einer der beiden Padhue-Gewerkschaften.

Alle Interviewten sprachen von systematischer Diskriminierung. „In Südafrika atmest du den Rassismus“, erzählte eine andere Anästhesistin in Marseille, die ihren Abschluss in Durban gemacht hat und anschließend in Frankreich als Ärztin im Praktikum eingestellt wurde: „Hier ist es viel subtiler, etwa wenn eine Pflegerin einen anderen Arzt konsultiert, der meine Verschreibung überprüfen soll.“

Die Soziologin Christelle Fifaten Hounsou, die zu dem Thema geforscht hat, kann das nur bestätigen. Das sei eine der häufigsten Methoden, um diesen Ärztinnen und Ärzten die fachliche Kompetenz abzusprechen: „Sie können von zahlreichen Situationen berichten, in denen ihre Anweisungen infrage gestellt oder sogar komplett ignoriert wurden.“

Dabei werden sie so dringend gebraucht. Denn die Entwicklung, die etwa in den 2000er Jahren einsetzte, geht weiter: eine alternde Gesellschaft, mehr chronische Erkrankungen, anspruchsvollere und klagefreudigere Patient:innen sowie ein steigender bürokratischer Aufwand, weil inzwischen viel mehr als früher in den Krankenakten dokumentiert werden kann und muss. Doch während die Arbeitsbelastungen gestiegen sind, ist das Budget geschrumpft. Kein Wunder also, dass die Kliniken mit ihrem begrenzten personellen Handlungsspielraum begannen, immer mehr Padhue einzustellen.

Malek A. ist 2000 von Algerien nach Südfrankreich ausgewandert, weil er von Terroristen bedroht wurde. Er brachte sieben Jahre Berufserfahrung mit. Der Gastroenterologe fand eine Anstellung im kommunalen Krankenhaus von Martigues im Département Bouches-du-Rhône. Er arbeitete erst kurz auf der Inneren, als ihm die Krankenhausverwaltung vorschlug, in die Notaufnahme zu wechseln, wo sich insbesondere in einer Kleinstadt nie genügend Personal findet. Sein Berufsweg sei typisch für Padhue, erklärt die Gesundheitsgeografin Victoire Cottereau.

Doch die staatlichen Regulierungsversuche gingen weiter – mit teilweise zweifelhaftem Erfolg: Seit 2007 wurde durch das Finanzierungsgesetz für die Sozialversicherung (Loi de financement de la sécurité sociale, LFSS) unter anderem auch die Anerkennung ausländischer Abschlüsse formell geregelt, mit einem strengen Auswahlverfahren, gefolgt von einer Probezeit im Krankenhaus und einer abschließenden Prüfung vor einer Kommission. „Ich hatte ein Kleinkind zu Hause und habe mein Familienleben komplett hintangestellt, damit ich die Prüfung schaffe. Ich bin wegen ein paar Zehntelpunkten durchgefallen“, erinnert sich die Anästhesistin Aïcha S. „Das war eine schwere Zeit.“

2012 konnten 24 Prozent der Krankenhausstellen nicht mit approbierten Mediziner:innen besetzt werden.3 Der Numerus clausus war da zwar bereits gelockert worden – in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre wurden etwa 7000 Studierende zugelassen –, doch das konnte noch nicht unmittelbar zu einer Entlastung führen. Schließlich dauert ein Medizinstudium im Schnitt 10 Jahre.

Nach der Osterweiterung der Europäischen Union kamen tausende Mediziner:innen – vor allem aus Rumänien – mit automatisch anerkannten Abschlüssen nach Frankreich. „Viele Padhue waren frustriert“, berichtet Cottereau. „Sie sahen, wie ganz plötzlich Abschlüsse anerkannt wurden, die gestern noch nichts wert gewesen waren.“ Die meisten der 13 000 europäischen Auslandsärzte in Frankreich wurden in Rumänien ausgebildet, gefolgt von Italien und Belgien; dazu gehören auch einige hundert Französ:innen, die wegen des NC keinen Studienplatz in Frankreich bekommen hatten und die Ausbildung deshalb in einem anderen EU-Land absolviert haben.

Das Personalproblem in den staatlichen Kliniken wird dadurch verschärft, dass Ärzt:innen in den privaten Sektor abwandern – in Frankreich sind 30 Prozent der Fachärzte und 44 Prozent der Chirurgen selbständig oder arbeiten als Angestellte in einer Privatklinik. Die Krankenhausgehälter für Ärzte liegen zwar weit über dem landesweiten Durchschnitt – über 6000 Euro netto im Monat für eine volle Stelle mit Nacht- und Feiertagszulagen und bezahlten Bereitschaftsdiensten.4

Doch in der eigenen Praxis oder in einer Privatklinik kann man ein weitaus höheres Einkommen erzielen: Die freiberuflichen Anästhesisten gehören mit durchschnittlich fast 17 000 Euro netto im Monat zu den Spitzenverdienern.5 Auch der Druck ist oft weniger hoch und die Arbeitszeiten selbstbestimmter. Dagegen müssen Krankenhausärzt:innen bei Personalmangel automatisch mehr arbeiten.

Das schreckt den Nachwuchs ab: „Die jungen Leute wollen heute eine bessere Work-Life-Balance“, meint ein selbst noch junger Anästhesist in der Marseiller Uniklinik. Bei alldem ist es daher gar nicht so erstaunlich, dass Mitte der 2010er Jahre die nächste Padhue-Generation in schlecht bezahlten, prekären Beschäftigungsverhältnissen landete.

2019 wurde mit dem Gesetz zur Umstrukturierung des Gesundheitssystems der Numerus clausus abgeschafft und durch den „Numerus apertus“ (offene Zahl) ersetzt, der sich sowohl an den „universitären Kapazitäten“ wie an den „Gesundheitsbedarfen im gesamten Staatsgebiet“ orientieren soll. Doch das erste Kriterium hat offensichtlich das zweite ausgestochen.

Ein kürzlich veröffentlichter parlamentarischer Untersuchungsbericht stellte fest, dass die Zahl der Ärzt:innen mit Approbation lediglich um 13 Prozent gestiegen ist, und schlug daher vor, die Bedürfnisse von Französinnen und Franzosen, die im Ausland studieren, stärker zu berücksichtigen und deren Eingliederung ins einheimische Medizinstudium zu erleichtern.6

Mit dem Gesetz von 2019 sollte auch die Anerkennung von Abschlüssen der Padhue erleichtert werden. Sie erhielten einen eigenen Status als „assoziierte Krankenhausärzt:innen“ und die Probezeit verkürzte sich nach der bestandenen Aufnahmeprüfung (Épreuves de vérification des compétences, EVC) von drei auf zwei Jahre. In dieser Zeit verdienen sie zwischen 36 000 und 41 000 Euro brutto im Jahr, Zulagen und bezahlte Bereitschaftsdienste nicht mitgerechnet.

Die Approbation und fachärztliche Anerkennung dieser Ärzt:innen obliegt weiterhin den Behörden: dem Nationalen Verwaltungszentrum und den regionalen Gesundheitsagenturen. Und um auch diejenigen Padhue zu integrieren, die bereits seit langer Zeit in Kliniken arbeiten, obwohl sie die Berufskompetenzprüfungen nicht abgelegt oder nicht bestanden haben, wurde 2019 eine dritte Maßnahme namens „Bestand“ eingeführt. Damit sollten etwas mehr als 3000 Ärzt:innen in reguläre Beschäftigungsverhältnisse übernommen werden.

In zehn Jahren sei voraussichtlich die nächste Reform fällig, meint Nefissa Lakhdara, stellvertretende Generalsekretärin der zweiten Padhue-Gewerkschaft (SNPadhue): „Denn der neue ‚Bestand‘ ist schon da.“ Zum 1. Januar 2023 zählten die staatlichen Krankenhäuser 6179 Ärztinnen in Ausbildung (FFI) und Praktikanten in ihren Häusern.7

Ein Teil konnte noch von der alten Maßnahme profitieren, die im Frühjahr 2023 ausgelaufen ist, ein anderer Teil schaffte die Kompetenzprüfungen. Und wenn das Einwanderungsgesetz in Kraft tritt, das im Dezember 2023 verabschiedet wurde, hätten beide Gruppen ein Anrecht auf eine vierjährige Aufenthaltsgenehmigung. Doch was passiert mit dem Rest, der auf der Strecke geblieben ist – vermutlich mehrere tausend Beschäftigte?

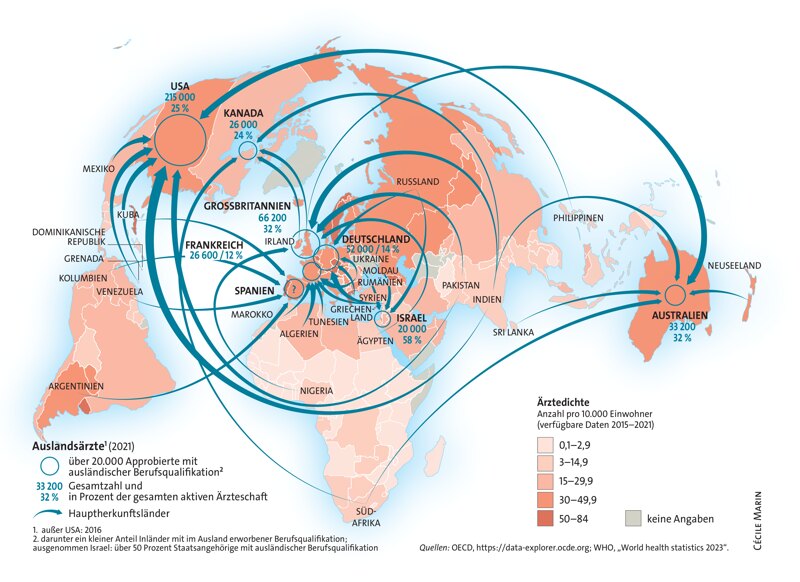

2021 hatten in Frankreich 12,3 Prozent der approbierten Ärzt:innen ihren Abschluss im Ausland erworben. In anderen Ländern sind es deutlich mehr: 31,8 Prozent in Großbritannien, 25 Prozent in den USA (Angaben von 2016) und 13,7 Prozent in Deutschland.8 Beim Spitzenreiter Schweiz sind es sogar 39,5 Prozent (siehe dazu den Text unten).

Allerdings tauchen in den französischen Zahlen die über 5000 „assoziierten Krankenhausärzt:innen“9 ebenso wenig auf wie tausende Praktikant:innen und Ärzt:innen in Ausbildung, die an staatlichen Krankenhäusern nur eingeschränkt praktizieren dürfen.

Für diese eingeschränkt beschäftigten Ärztinnen und Ärzte stellt sich schließlich eine Grundsatzfrage. Im globalen Verhaltenskodex für die internationale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heißt es: „Zugewanderte Gesundheitsfachkräfte sollten auf der Grundlage objektiver Kriterien wie des Qualifikationsniveaus, der Berufserfahrung und des Grads der beruflichen Verantwortung eingestellt, befördert und bezahlt und genauso behandelt werden wie im Land ausgebildete Arbeitskräfte.“10

Corinne Hinlopen ist Expertin für globale Gesundheitsfragen beim niederländischen Verein Wemos. Für sie ist der Fall ganz klar: „Wenn man vollständig ausgebildete Mediziner:innen über mehrere Jahre in Verhältnissen arbeiten lässt, in denen sie nicht ihrer Qualifikation gemäß beschäftigt und unterbezahlt werden, dann ist das mit diesem Kodex absolut unvereinbar.“

Eine unmittelbare Anerkennung ausländischer Abschlüsse wird sich jedoch in Frankreich wohl kaum durchsetzen lassen – dazu ist das Stadt-Land-Gefälle und die Konkurrenz zwischen staatlichen und privaten Kliniken einfach zu groß. Ohne die vielen gut ausgebildeten und prekär beschäftigten Padhue würde Frankreichs staatliche Gesundheitsversorgung wohl zusammenbrechen.

Ende Januar erklärte Frankreichs neuer Premierminister Gabriel Attal, dass er einen Beauftragten ernennen werde, um im Ausland Ärzt:innen anzuwerben. Bereits in Frankreich praktizierende Medizinerinnen und Mediziner sollen vollständig zugelassen werden. Könnte dies zu einer echten Änderung eines ungerechten und veralteten Systems führen?

8 „Migration of doctors“, OECD.

9 Angaben des CNG, der die Zulassungen für außereuropäisches Medizinpersonal verwaltet.

10 „WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel“, 20. Mai 2010.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Éva Thiébaud ist Journalistin.