Zum Beispiel Amoxicillin

Warum auch in Industrieländern wie Frankreich essenzielle Medikamente knapp sind

von Ariane Denoyel

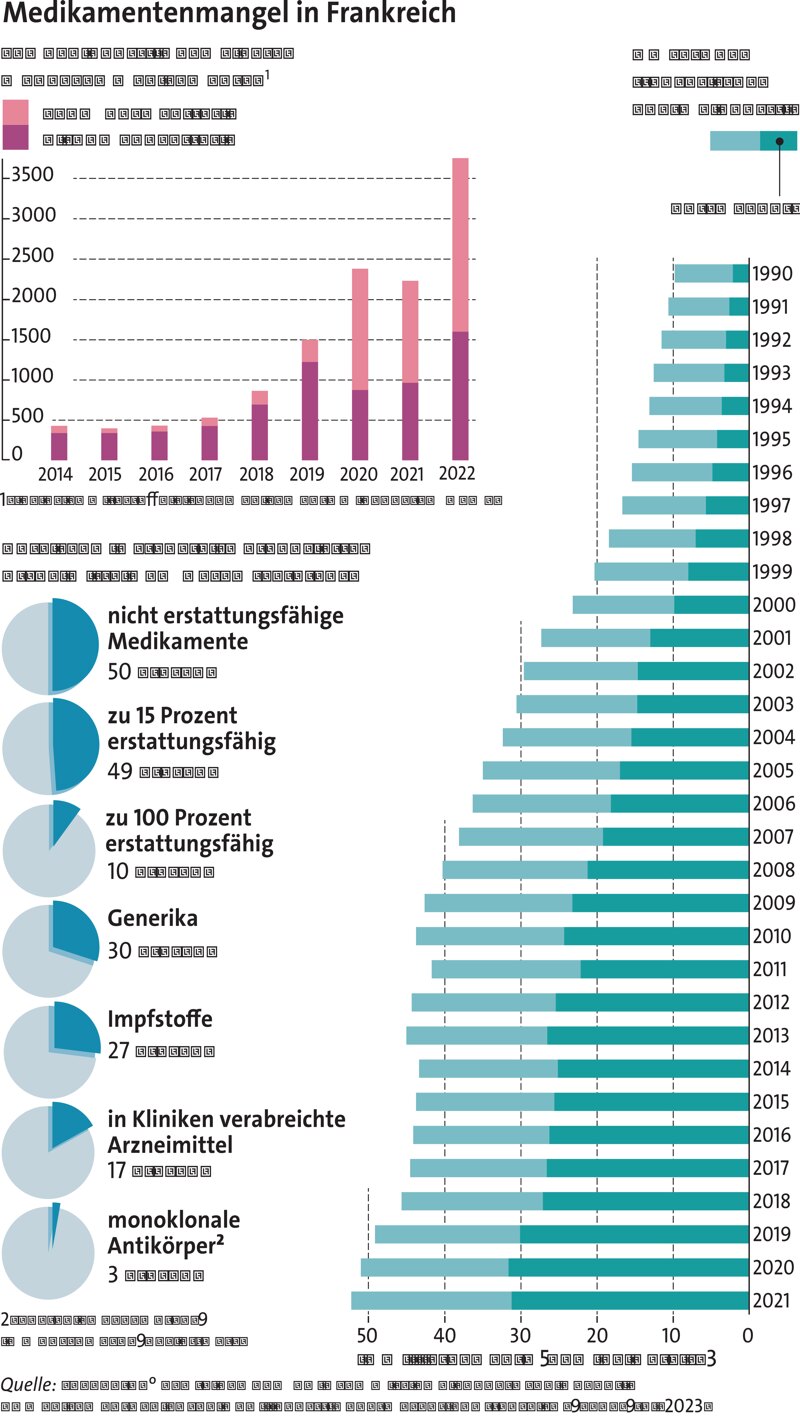

Ob Medikamente gegen Krebs, Schmerzmittel oder Antiepileptika: Auch in Frankreich, immerhin das Land mit der fünftgrößten Pharma-Produktion der Welt, werden essenzielle Arzneimittel knapp. Schon 2022 wurden 3700 Medikamente als nicht oder wenig verfügbar gemeldet, heißt es im Abschlussbericht einer Untersuchungskommission zum Medikamentenmangel.1 Dabei handelt es sich oft um „ältere Produkte, die der Industrie weniger Gewinn einbringen“, erklärt Jérôme Martin, Co-Vorsitzender der Beobachtungsstelle für transparente Arzneimittelpolitik (OTMeds): „Der Staat hat sich die langfristige Planung aus der Hand nehmen lassen, und die aktuelle Regierung verschanzt sich hinter Starrsinn und Verlautbarungsrhetorik.“

Als Hauptursachen gelten die ungenügende Erfassung und Planung bei Lieferengpässen sowie Europas Abhängigkeit von asiatischen Importen. Dabei sind die Hersteller behördlicherseits eigentlich zu einer „sachgerechten und kontinuierlichen Bevorratung“ verpflichtet. Bei den Verhandlungen zwischen Behörden und Pharmakonzernen gibt es allerdings „ein strukturelles Ungleichgewicht“, konstatiert die französische Untersuchungskommission: „Die Hersteller drohen damit, Arzneimittel aus dem Sortiment zu nehmen, Rückzahlungen zu verweigern oder keinen Early Access mehr zu gestatten. Die Auswirkung dieser Erpressung auf die Preise, die durch die Finanzialisierung der Pharmaindustrie noch verstärkt wird, ist eine massive Steigerung bei neuen Arzneimitteln.“

Die Industrie soll „von 6000 Medikamenten mit bedeutendem therapeutischen Nutzen“ (Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur, MITM) eigentlich „Reserven für zwei bis vier Monate anlegen“, erläutert Catherine Simonin, Sprecherin der Liga gegen Brustkrebs bei France Assos Santé, einem Interessenverband von Patient:innen und im Gesundheitswesen Tätigen. Die Pharmahersteller haben zudem Pläne zur Vorbeugung von MITM-Lieferengpässen vorzulegen und die Behörden rechtzeitig zu informieren, „sobald sie davon Kenntnis erlangen, dass ein Lieferengpass bei einem dieser Arzneimittel droht oder bereits vorliegt“, wie es in den Direktiven der Obersten Gesundheitsbehörde (DGS) heißt.

Zwischen 2018 und 2022 hat die französische Behörde für Arzneimittelsicherheit (ANSM) achtmal Geldstrafen in Höhe von insgesamt 922 000 Euro verhängt; jedoch keine einzige davon im Zusammenhang mit Verstößen gegen mangelhafte MITM-Vorsorge.

Als MITM gilt jedes Arzneimittel, bei dem ein Lieferengpass „auf kurze oder mittlere Sicht die Lebenserwartung des Patienten herabsetzt oder Heilungschancen beeinträchtigt“. Tatsächlich betrifft das etwa die Hälfte der in Frankreich vertriebenen verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Es gibt allerdings keine vollständige Medikamentenliste. Die Verwaltungsvorschrift hält lediglich fest, welche Wirkstoffklassen betroffen sind. So bleibt es den Herstellern überlassen zu definieren, welches ihrer Produkte den MITM-Kriterien entspricht.

Die MITM sind der neueste Avatar der „essenziellen Arzneimittel“, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert werden. Dieser scheinbar exakte Begriff ist allerdings komplex und war schon immer umstritten. Kaum hatte die WHO 1977 erstmals eine Liste von 186 essenziellen Arzneimitteln veröffentlicht, wurde in Wissenschaft und Politik in aller Breite darüber debattiert. Am Ende hat sie sich durchgesetzt; die aktuelle 23. WHO-Liste mit den „wirksamsten, sichersten und kostengünstigsten Arzneimitteln“ wurde am 26. Juli 2023 veröffentlicht.2

Im vergangenen Dezember legte die EU-Kommission zum ersten Mal eine Liste kritischer Arzneimittel vor, mit 200 Wirkstoffen, die „für einen hochgradigen Schutz der öffentlichen Gesundheit in Europa essenziell“ sind.3 Das Verzeichnis soll „als Grundlage für eine Analyse von Schwachstellen in den Lieferketten dienen“, erklärte ein Sprecher.

Die bereits im Juni vom französischen Gesundheitsministerium veröffentlichte Liste mit 450 essenziellen Arzneimitteln4 war auf Kritik gestoßen, weil unklar blieb, wie dieses Verzeichnis zustande gekommen war. Einige Wirkstoffe tauchten mehrfach auf, andere gar nicht. Und es waren nutzlose, sogar schädliche Substanzen dabei. „Es fehlen komplette Fachgebiete“, stellt Julien Gelly fest, Allgemeinarzt und Mitherausgeber der medizinischen Zeitschrift Prescrire: „die Augenheilkunde, die gängigen dermatologischen Mittel, die Gynäkologie abgesehen von Mitteln zur Akutverhütung. Das Ergebnis ist wirklich enttäuschend.“

Die Hohe Gesundheitsbehörde (HAS) war bei der Aufstellung gar nicht befragt worden, dabei gehört das zu ihren Aufgaben, denn sie muss tätig werden, wenn Arzneimittel knapp werden. Eine Überarbeitung der Liste war für Anfang 2024 geplant, eine aktuelle Version existiert bislang nicht.

Notorische Intransparenz bei den Pharmariesen

Simonin kritisiert, dass die Verhinderung von Lieferengpässen in den Planungen zu kurz komme: „Man beschäftigt sich nur mit Rationierung und Priorisierung, wo es doch darum gehen müsste, vorausschauend zu handeln und die kritischen Produktionsphasen aus industrieller Perspektive in den Blick zu bekommen.“

Offensichtlich fehlt eine solch umfassende Vision der gesamten Lieferkette. Von 106 Vorhaben der Pharmaindustrie, die durch den Corona-Aufbauplan und das Programm „Frankreich 2030“ finanziert wurden, betreffen lediglich 18 die Relokalisierung der Produktion und fünf strategisch wichtige Medikamente. Umso erstaunlicher ist die Vorzugsbehandlung des gängigen Schmerzmittels Paracetamol, das weder unersetzlich noch lebenswichtig ist. Dessen Relokalisierung war reine Symbolpolitik: Paracetamol ist schlicht das meistverkaufte Arzneimittel in Frankreich. Die Aktion wird 100 Millionen Euro kosten, von denen der französische Staat 30 bis 40 Prozent übernimmt, vorwiegend in Form von Subventionen und Vorschüssen.

Das Werk des Pharmaherstellers Seqens in Roussillon soll bis 2025 ein Drittel bis die Hälfte des europäischen Paracetamol-Verbrauchs decken. Wie viele andere Fabriken, die medizinische Wirkstoffe herstellen, fällt auch dieses Werk unter die „Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen“, die auch Seveso-III-Richtlinie genannt wird (nach dem schweren Unfall in einer Chemiefabrik bei Seveso, Italien, im Juli 1976).

Vor 15 Jahren hatte man die Produktion an diesem Standort aus Kostengründen beendet. Der Wiederaufbau ist mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. „Ohne die Subventionen aus dem Corona-Aufbauplan hätten wir das Projekt nicht durchführen können“, sagt Geschäftsführer Pierre Luzeau. Das Unternehmen Seqens, das dem US-amerikanischen Fonds SK Capital Partners gehört,5 hat nach eigenen Angaben eine innovative Fertigungsmethode entwickelt, damit könne man gegenüber „der asiatischen Konkurrenz wettbewerbsfähig werden“. Das Unternehmen hat auch zwei Fabriken in China, die Paracetamol und dessen synthetische Zwischenprodukte herstellen; Angaben über die dort produzierten Mengen will es nicht machen.

Ein Teil der Projekte, die mit der Coronahilfe teilfinanziert werden, betrifft weniger kritische Fertigungsstufen wie Aufbereitung und Verpackung. Doch man sollte sich nicht nur auf den Standort konzentrieren; auch die Produktionsstrukturen sind wichtig. Hier mangelt es allerdings an Transparenz. Daher lässt sich schwer abschätzen, ob die Engpässe eher auf die Konzentration auf wenige Fabriken oder deren Standorte zurückzuführen sind.

„Durch diesen stark finanzialisierten Sektor geht seit über einem Jahrzehnt eine Welle von Fusionen und Übernahmen; das hat zu einer Zentralisierung der Produktion geführt, die dadurch sehr anfällig ist“, meint Marc-André Gagnon, Professor für Gesundheitspolitik an der kanadischen Universität Carleton. Er empfiehlt den Behörden, mit Zwangsmaßnahmen zu reagieren, und vor allem den Aufbau einer staatlichen Medikamentenproduktion: „Man muss die Industrie disziplinieren.“

Kürzlich kündigte der dänische Konzern Novo Nordisk an, er werde 2,1 Milliarden Euro in sein Werk in Chartres stecken. Die britische GSK (ehemals GlaxoSmithKline) will 240 Millionen Euro in ihre drei französischen Standorte investieren, darunter das Werk in Mayenne, das Amoxicillin herstellt. Doch Relokalisierungen sind tatsächlich eher die Ausnahme. 2017 schätzte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), dass 40 Prozent aller in der EU verkauften Medikamente importiert werden.

An den Engpass beim Breitband-Antibiotikum Amoxicillin im vergangenen Winter erinnern sich viele Eltern in Frankreich noch mit Schrecken. Damals waren die Kinderarztpraxen überfüllt mit Kindern mit bakteriellen Atemwegserkrankungen. „Die Medien haben bis zum Überdruss betont, wie schlimm das Virus und die Epidemie seien, ohne die anderen wichtige Faktoren für die Belastung der Krankenhäuser zu erwähnen“, sagt ein Oberarzt, der anonym bleiben möchte. Der Mangel an Personal und Betten sei inzwischen chronisch. Doch es fehlt auch an niedergelassenen Ärzt:innen, auch in der Kinderheilkunde. Bekämen die Kranken bereits mit den ersten Symptomen von ihrem Arzt die richtigen Medikamente verschrieben, käme es nicht zu dramatischen Verschlechterungen. „So kann etwa die frühzeitige Gabe von Amoxicillin bakterielle Superinfektionen stoppen. Aber es gab viel zu wenig Antibiotika für Kinder, nur welche für Erwachsene.“

Ein Krankenhausapotheker warnt: „Ich beobachte mit Sorge, dass es immer häufiger zu Gesundheitskrisen aufgrund von Medikamentenmangel und schlechtem Management kommt. Und dann taucht ganz überraschend ein neues Medikament auf, das als Wundermittel für die kommende Saison angepriesen wird.“ So führte der Erfolg von Nirsevimab (Handelsname Beyfortus, vom Hersteller Sanofi), das im Sommer 2023 in Frankreich als erstattungsfähiges Medikament zur Behandlung von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern zugelassen wurde, Anfang September bereits zur Rationierung des Wirkstoffs.

Das Magazin Prescrire hält den Hype um das Antikörpermedikament für übertrieben. Auch wenn eine präventive Injektion für manche geschwächten Säuglinge offenbar einen leichten Vorteil darstelle, nehme eine Bronchiolitis „bei ansonsten gesunden Säuglingen selten einen schweren Verlauf“, heißt es in einem Prescrire-Artikel. Studien hätten nicht belegt, „dass Nirsevimab die Sterblichkeit reduziert“.6

Zu Amoxicillin hat die französische Arzeimittelbehörde ANSM bereits 2016 einen Bericht vorgelegt, der auf die „kritischen Lieferbedingungen des Wirkstoffs“ hinwies. Die Behörde listete 14 Lieferanten auf, davon sechs in den EU-Staaten Österreich und Spanien. Die Rohstoffe stammten jedoch ausschließlich aus nichteuropäischen Ländern, vor allem aus China, das heute gemeinsam mit Indien 80 Prozent aller von der Pharmaindustrie genutzten Wirkstoffe herstellt – vor 30 Jahren waren es noch 20 Prozent. Die Wartung und Kontrollen der dortigen Fabriken sind allerdings dürftig.7

Hinzu kamen die chaotischen Ansagen von Regierungsseite: Regelmäßig hieß es, bald würden wieder normale Lieferbedingungen herrschen, obwohl die Verfügbarkeit des Antibiotikums noch im Dezember in 60 Prozent der Arztpraxen als „kritisch“ eingestuft wurde. Ein Jahr zuvor hatte die ANSM bereits Eigenherstellungen von Arzneimitteln (in Apotheken oder Krankenhäusern) für Kinder unter 12 Jahren genehmigen müssen.

GSK hat auf unsere Frage nach den im Werk von Mayenne verarbeiteten Rohstoffen nicht reagiert. Die Intransparenz im Pharmasektor ist notorisch, ebenso der Mangel an politischem Willen, diesen Zustand zu beenden. Jean Poitou, Krankenhausapotheker und Dozent an der Universität Grenoble-Alpes, ist empört über die Heuchelei der Pharmaindustrie, die von wirtschaftlicher Unabhängigkeit schwafelt und dank öffentlicher Gelder floriert – von den Erstattungen der Krankenkassen über zahlreiche Subventionen bis zu diversen Steuerermäßigungen: „In Frankreich vertritt sie ihre Interessen in den engsten Kreisen einer überregulierten und zentralisierten Wirtschaft, in der eine Handvoll Personen den Ton angeben. Ihre Herstellungskosten und die exakte Aufschlüsselung ihrer Einnahmen und Ausgaben hält sie schön unter Verschluss.“

Der pharmazeutische Sektor ist in Frankreich der zweitgrößte Empfänger von Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung, die sich 2020 auf 710 Millionen Euro beliefen. Zu den abzugsfähigen Ausgaben der Konzerne gehören die Kosten für den Aufkauf von Start-ups, mit dem sie sich vielversprechende neue Arzneimittel sichern.

„Obwohl öffentliche Forschungsinstitutionen fast die Hälfte der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung tragen, werden die Gewinne durch innovative Medikamente komplett von den Unternehmen abgeschöpft“, heißt es in dem oben erwähnten Senatsbericht. Das Hauptrisiko etwa bei der Entwicklung von RNA-Impfstoffen gegen Covid-19 trug die öffentliche Hand. Der Senatsbericht empfiehlt den Behörden, ihre Mittel eher für die Herstellung essenzieller Arzneimittel in Frankreich auszugeben und für mehr Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Gelder zu sorgen.

Die Pharmaunternehmen argumentieren stets, dass Innovationen wichtig seien; damit rechtfertigen sie ihre hohen Gewinne und wehren sie sich gegen Preissenkungen bei Medikamenten. Tatsächlich haben sie seit drei Jahrzehnten kaum wirklich innovative Produkte für die gängigsten Krankheiten entwickelt. Stattdessen setzen sie auf Therapien, die nur wenigen Patient:innen zugutekommen, aber zu exorbitanten Preisen vermarktet werden. Diese speziellen Therapien, deren Kosten weit über den Produktionskosten liegen, gefährden das französische Erstattungssystem für Arzneimittel. Trotz einer Neuregelung von 2023 belasten sie die Solidargemeinschaft schwer.

Der Senatsbericht beklagt, in manchen Fällen „verfügt ein Unternehmen, das ein Monopol auf ein neu entwickeltes Medikament hält, faktisch über das Recht, Patienten leben oder sterben zu lassen“. 2018 hatte die US-Firma Vertex gedroht, klinische Versuche an Mukoviszidose-Patienten in Frankreich abzubrechen, sollten die Verhandlungen über den Preis eines anderen Vertex-Mittels nicht zu einem befriedigenden Abschluss kommen. Der Verein der Mukoviszidose-Betroffenen sprach daraufhin von Erpressung. „Für einige Krebsmittel haben wir ausgerechnet, dass die Profitmargen der Industrie über 80 Prozent betragen“, sagt Patrick Durisch, Experte für Gesundheitspolitik bei der Schweizer NGO Public Eye.

Am 1. März 2023 erklärte Gesundheitsminister François Braun vor der Nationalversammlung: „Der neue Haushaltsplan der Sozialversicherung stützt sehr stark den strategisch wichtigen Arzneimittelsektor, mit einem Nettowachstum von etwa 3 Prozent zwischen 2022 und 2023.“ Das entspricht 800 Millionen Euro zusätzlich an Erstattungen im Jahr 2023. Die Autorin eines Buchs zu diesem Thema, Rozenn Le Saint, schreibt, dass die staatliche Krankenversicherung 2022 mehr als das Doppelte dieser Summe, nämlich 2 Milliarden Euro, allein an den Novartis-Konzern überwiesen hat – in nur einem Jahr.8 Novartis besitzt das Pharmaunternehmen Sandoz, das vor allem Amoxicillin herstellt.

Zur gleichen Zeit macht das Gesetz zur Finanzierung der Sozialversicherung jedes Jahr Sparvorgaben, wie etwa Preissenkungen bei Medikamenten; 2023 sollten hier 825 Millionen Euro eingespart werden. Laut Senatsbericht sollte der Wirtschaftsausschuss für Medizinprodukte, der die Medikamentenpreise festlegt, mit den Herstellern verhandeln: Wenn sie einen Antrag auf Erstattungsfähigkeit für ein neues Arzneimittel stellen, sollen sie auch den Zugang zu ihren bereits etablierten Produkten garantieren. Es sei allerdings nicht möglich gewesen, „die bescheidenen Versuche auszuweiten“, heißt es weiter im Bericht.

Die EU will grundsätzlich damit fortfahren, Innovationen auch ohne echte Gegenleistungen zu alimentieren. Patrick Durisch regt das auf: „Das neoliberale Denken sitzt da einfach zu tief. Dabei ist es mitverantwortlich für die Lieferengpässe. Schaut man auf die neue EU-Richtlinie zu Arzneimitteln oder den zukünftigen ‚Pandemie-Vertrag‘ der WHO: Die Vorstöße für schärfere staatliche Kontrollen der Konzerne werden unter dem Druck der Lobby Schritt für Schritt zunichte gemacht.“

Die Regierungen hätten einfach Angst davor, die Konzerne vor den Kopf zu stoßen, und weigerten sich deshalb, sie zur Rechenschaft zu ziehen, meint Jaume Vidal, politischer Berater bei der gemeinnützigen Organisation Health Action International, die sich für den sicheren Zugang zu essenziellen Medikamenten einsetzt. Die Freihandelsabkommen verschärften den Konkurrenzdruck, meint Vidal und führt Irland und die Niederlande als Beispiel an, die ein regelrechtes Wettrennen um Steuervorteile für Pharmahersteller veranstalten würden.

„Die EU hat in der Coronapandemie die große Chance verpasst, Transparenz durchzusetzen“, so Vidal weiter. Die Intransparenz im Pharmasektor nähre den Verdacht, dass Lieferengpässe instrumentalisiert werden. Und Kritik werde sofort als Wissenschaftsfeindlichkeit abgetan. Die Industrie verweigert jedoch nicht nur Auskünfte über Produktionskosten, Gewinnmargen und Subventionen. Sie hält auch einen Großteil der Daten aus klinischen Versuchen zurück, vor allem Ergebnisse, die belegen können, dass manche Medikamente nicht so gut wirken wie erhofft oder unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen.

Laut einer Schätzung von Transparency International, die weltweit Korruption aufdeckt und bekämpft, werden in der medizinischen Forschung jährlich 170 Milliarden Dollar verschwendet.9 Die Hälfte allein dadurch, dass es keine Publikationspflicht sämtlicher weltweit durchgeführter Studien gebe. Die deprimierenden Fakten sind seit Jahren bekannt: Wegen dieser mangelnden Transparenz und unkoordinierten Forschungsorganisation werden Studien mit unwirksamen oder gar schädlichen Medikamenten wiederholt und die Entwicklung wirksamer Arzneimittel vernachlässigt.

2 „WHO model list of essential medicines, 23rd list, 2023“, 26. Juli 2023.

6 Prescrire, 1. September 2023.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Ariane Denoyel ist Journalistin und Autorin. Zuletzt erschien „Génération zombie. Enquête sur le scandale des antidépresseurs“, Paris (Fayard) 2021.

Ein europaweites Problem

Fiebersaft, Antibiotika, Mittel gegen Asthma, Bluthochdruck, Epilepsie, sogar Krebs und zuletzt HIV – auch in Deutschland sind Patient:innen zunehmend mit Engpässen bei Arzneimitteln konfrontiert. Rund 500 entsprechende Meldungen listet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aktuell auf.

Der enorme Preisdruck auf dem Markt für Generika – Nachahmerprodukte nach Ablauf der Patente – wird dabei durch das deutsche Finanzierungssystem verschärft. Die gesetzlichen Krankenkassen schließen Rabattverträge mit den günstigsten Anbietern und erstatten Medikamente nur bis zu einem Festbetrag. Immer mehr Hersteller zogen sich deshalb vom deutschen Markt zurück, für manche Medikamente gibt es nur noch einen einzigen Anbieter. Bundestag und Bundesrat haben 2023 ein Gesetz verabschiedet, mit dem das System von Festbeträgen und Rabattverträgen gelockert wird sowie Vorräte für mehrere Monate und die Bevorzugung europäischer Hersteller bei Verträgen mit den Krankenkassen vorgeschrieben werden.

Auch in der Schweiz macht sich der internationale Preisdruck bemerkbar: Immer weniger Generika-Hersteller produzieren für den vergleichsweise kleinen Absatzmarkt. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) beurteilte im Januar vor allem die Versorgung mit Antibiotika und Impfstoffen als kritisch, gab als Sofortmaßnahme Pflichtlager frei und empfiehlt die Abgabe von Teilmengen.

Expert:innen sind sich einig, dass es größere und gemeinsame Anstrengungen braucht, um die Liefersicherheit bei Medikamenten in Europa langfristig wieder zu stabilisieren.

⇥Manuela Heim