Koka, Waffen und ein bisschen Hoffnung

Unterwegs im Südwesten Kolumbiens

von Sara Meyer

Pass gut auf dich auf! Gott schütze dich!“, rufen einem die Hauptstädter hinterher, wenn man in den Südwesten Kolumbiens aufbricht. Sie kennen die Regionen Cauca und Nariño vor allem wegen des Drogenanbaus, der den anhaltenden Bürgerkrieg zusätzlich anheizt. Und die Schreckensszenen sehen sie in den Nachrichten.

Mindestens zwölf Stunden dauert die Reise von Bogotá in das 600 Kilometer entfernte Popayán, Hauptstadt des Departamento Cauca, das zwischen den Andenkordilleren liegt, umgeben von Vulkanen und grünen Hügeln.

Es ist fast unmöglich, den Geruch nicht schon aus der Ferne wahrzunehmen. Ist man mit dem Motorrad unterwegs, steigt einem der Marihuanaduft direkt in die Nase. Mein Begleiter Rodolfo1 , der aus dem Dorf Piendamó bei Popayán stammt, gibt mir einen Crashkurs in Sachen Drogenproduktion. „Cauca ist berühmt für das beste kolumbianische Gras.“ Sogar die Politiker in der Hauptstadt, heißt es, würden es gern konsumieren.

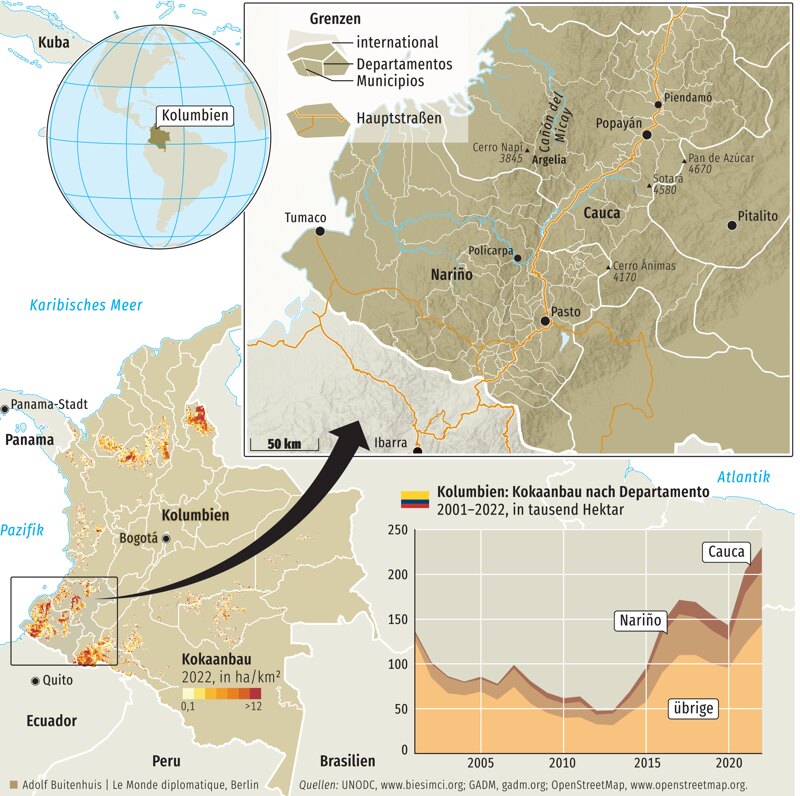

In den vergangenen Jahren hat eine weitere potenzielle Drogenflanze Cauca erobert: Koka. Allein 2022 kamen etwa 1000 Hektar Anbaufläche hinzu. In anderen Teilen Kolumbiens bilden die Kokakulturen schon seit Langem die Haupteinnahmequelle vieler Familien – und zugleich den finanziellen Nährboden für kriminelle Strukturen.

In ganz Kolumbien erstreckte sich die Anbaufläche im vergangenen Jahr auf über 230 000 Hektar, das macht das Land nach wie vor zum weltweit größten Produzenten. Und die Fläche vergrößerte sich noch um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.2 Laut Rodolfo befinden sich zwischen den Feldern, die sich vor uns ausbreiten, praktischerweise auch gleich die Kokainküchen.

„Die Gewalt rückt immer näher. Früher war der Drogenanbau weit weg von hier, auf dem Land“, erklärt uns Daniel Oviedo, Anwalt und Mitglied des Partido Liberal. Mittlerweile gebe es hier ein großes Problem mit Drogen, die angebaut, produziert und gehandelt werden. Und nicht nur das: „Auf den Straßen tummeln sich Abhängige, und die illegalen Felder reichen schon fast bis in die Stadt hinein.“ Das sei nicht immer so gewesen, „mir macht das Sorgen“, sagt der 35-Jährige.

Julián Prado, zuständig für Katastrophenmanagement beim Roten Kreuz Cauca, kann die Zunahme der Gewalt und der Unsicherheit in der Stadt nur bestätigen. Das Rote Kreuz habe deshalb seine Bürozeiten geändert: „Wir kommen früher und gehen früher. Mit Einbruch der Dunkelheit wird es zu gefährlich, draußen unterwegs zu sein.“

Der alte Bahnhof, in dem sich sein Büro befindet, ist nur ein paar Gehminuten vom Zentrum entfernt. Aber man muss einen Platz überqueren, der allgemein gemieden wird. Hier liegen neben Plastikmüll und einer löchrigen Matratze vereinzelt schlafende, halb bekleidete Männer. Ansonsten ist niemand zu sehen. Es riecht nach verdorbenem Essen, Fäkalien und Abwasser.

Auf dem Land wüten bewaffnete Gruppen. Die Bevölkerung leidet, Familien flüchten. Die Schießereien, Vertreibungen und gezielten Tötungen erinnern an die Zeiten vor dem Friedensabkommen mit der Farc-Guerilla. Dabei war es in den ersten Jahren nach der Ratifizierung des Abkommens im November 2016 ruhiger geworden. Man glaubte, es ginge nun bergauf.

„Die bewaffneten Gruppen sind derzeit fast überall auf den Straßen präsent“, beklagt Hilario Guejia, der Vorsitzende des Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). Die Menschen seien verzweifelt. Er wünscht sich die Armee zurück. Der erste linke Präsident Kolumbiens, Gustavo Petro, seit August 2022 im Amt, versprach das Land zu befrieden. Er hielt Entmilitarisierung für den richtigen Weg.3 Doch mit dem Abzug der Truppen verschlechterte sich die Sicherheitslage enorm. Die bewaffneten Gruppen hätten die Gutgläubigkeit der Regierung ausgenutzt, um ihre Position zu stärken, sagt Guejia. In absehbarer Zeit sei nur die Anwesenheit von Truppen „in allen Winkeln unserer Heimat“ Garant für Sicherheit. Friedliche, kollektive Maßnahmen hätten nichts bewirkt.

„Man merkt das Fehlen staatlicher Autorität“, sagt übereinstimmend der Liberale Oviedo. Es sei bedauerlich, dass Cauca immer dann besonders leide, wenn ein neuer Friedensprozess in Gang kommt. Und die Geschichte wiederhole sich: „In den 2000ern waren es die Paramilitärs, danach die Farc, und jetzt sind es die ELN.“ Die ELN ist die Guerrillagruppe Ejército de Liberación Nacional (Nationale Befreiungsarmee), die an dem Abkommen von 2016 nicht beteiligt war.

Spätestens als sich im August abtrünnige Farc-Kämpfer zu einem Autobombenattentat und dem Mord an mehreren Polizisten bekannt haben, wurde die Erinnerung an den Bürgerkrieg in Cauca wieder lebendig. Präsident Petro reiste umgehend nach Popayán. Auf Bitten der Regionalverwaltung schickte er schließlich wieder Polizei und Militär – für ihn ein ungewöhnliches Vorgehen.

Seit Ende August läuft nun die Militäroperation „Trueno“ (Donner), die Soldaten sollen die illegalen bewaffneten Gruppen im Bezirk Argelia stoppen. Bisher wurden dort mehr als 20 Kämpfer verhaftet oder getötet, zahlreiche Minderjährige aus den Fängen der bewaffneten Gruppen befreit, Waffen beschlagnahmt und Minen geräumt.4

Der Präsident, der alles richtig machen wollte

Infolge der Kämpfe kam es jedoch auch zu Vertreibungen und neuem Leid. Dabei hatte Präsident Petro alles besser machen wollen: Er reformierte die Sicherheitskräfte. Friedenssicherung und Achtung der Menschenrechte sollten auf ihrer Agenda ganz oben stehen. Und er tauschte militärisches Personal aus. Das Ergebnis ist immerhin, dass die Bevölkerung von Cauca den staatlichen Truppen weniger misstraut als früher und sogar mit ihnen zusammenarbeitet, um die kriminellen Banden zu zerschlagen.5

Für Ferley Quinayas vom Volk der Yanacona, der kürzlich ins Parlament von Cauca gewählt wurde, ist der Fall klar: „Dunkle Kräfte und Eliten, wie sie in Kolumbien schon immer am Werk waren, sind für die Gewalt verantwortlich.“ Einflussreiche Geschäftsleute und bestimmte Medien seien schon immer mit Paramilitärs und der Armee im Bunde gewesen. „Jetzt wollen sie Präsident Petros Projekt für den Frieden sabotieren und die Gegend destabilisieren.“

Die Ereignisse der letzten Monate könnten Quinayas recht geben. Bei den landesweiten Wahlen am 29. Oktober gewann überwiegend die Opposition. In keiner der Großstädte schafften es Linke ins Bürgermeisteramt, lediglich in 2 der 32 Departamentos regieren künftig Gouverneur:innen, die Petros Bewegung „Pacto Historico“ (Historischer Pakt) angehören. In der Legislaturperiode 2024 bis 2027 werden also Politiker:innen der Rechten und der rechten Mitte in den Departamentos regieren. Das Wahlvolk scheint nicht überzeugt von der bisherigen Arbeit der Regierung, die einen historischen Wandel versprochen hat.

Generell gilt Cauca als Hochburg von Gustavo Petro: 70 Prozent stimmten bei den Präsidentschaftswahlen 2022 für ihn. Nun, bei den Regionalwahlen, wurde Jorge Guzmán aus der politischen Mitte zum Gouverneur gewählt, während die Region Nariño sich erneut für den linken, regierungsnahen Kandidaten Luis Alfonso Escobar entschieden hat. Mit Escobar besetzt erstmals ein Afrokolumbianer das höchste Amt des Verwaltungsgebiets. Sein Fokus auf nachhaltige Entwicklung, Umwelt und erneuerbare Energien könnte einen tiefgreifenden Wandel in Nariño bedeuten.

Mit Escobar besetzt erstmals ein Afrokolumbianer das höchste Amt des Verwaltungsgebiets. Sein Fokus auf nachhaltige Entwicklung, Umwelt und erneuerbare Energien könnte einen tiefgreifenden Wandel in Nariño bedeuten.

In Wahlkampfzeiten verschlechtert sich für gewöhnlich die Sicherheitslage in Kolumbien: Drohungen, Attentate und Morde häufen sich. Wer hier etwas an den alten Strukturen ändern will, lebt gefährlich – und Cauca war dieses Jahr die gefährlichste Gegend für Politiker:innen. 40 Kandidat:innen wurden wegen ihrer politischen Aktivitäten bedroht, angegriffen oder ermordet. Einige von ihnen haben das Land verlassen.

Für Prado, der durch seine Arbeit beim Roten Kreuz viel mitbekommt, ist die aktuelle Eskalation nichts Neues. Die Gewalt sei immer da gewesen, sie werde nur wieder sichtbar. Jüngst sei in den Medien viel über die Morde an líderes sociales (Anführer:innen sozialer Bewegungen) berichtet worden, doch die gezielten Tötungen von Aktivistinnen und Menschenrechtlern habe es immer gegeben.

„Cauca ist ein Labor, kein Drogenlabor, wie viele sagen, sondern ein Gebiet, in dem sich alle bewaffneten Akteure tummeln, die es im Land gibt.“ Außer Paramilitärs, verschiedenen Farc-Splittergruppen, den ELN, mehreren Drogenbanden und anderen Verbrechern sind nun auch das Militär und die Polizei wieder aktiv. Laut Prado sind jedoch die bewaffneten Gruppen für die Zustände nicht allein verantwortlich: Der Zustrom von Migrant:innen aus Venezuela, die mangelnde Umsetzung der im Friedensabkommen von 2016 vereinbarten Maßnahmen sowie Landkonflikte der indigenen, der afrokolumbianischen und der bäuerlichen Gemeinschaften führten ebenfalls zu Gewalt.

Cauca sei keine Ausnahme, Bedingungen wie hier herrschen in vielen Regionen. „Hier sehen wir das ganze Panorama der Probleme, die Kolumbien seit Jahren plagen!“ Zumindest, so Prado, respektieren hier alle Parteien die humanitäre Mission vom Roten Kreuz, das für die Rettung von Menschen zuständig ist, die nicht oder nicht mehr an den bewaffneten Feindseligkeiten beteiligt sind. Insbesondere hilft das Rote Kreuz bei der Übergabe von Geiseln.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind sieben solcher illegalen Gruppen in Cauca aktiv: vier, die zum sogenannten Estado Mayor Central (Zentraler Generalstab, EMC) gehören (ehemalige Farc-Kämpfer, die sich dem Friedensvertrag von 2016 nicht angeschlossen haben); eine Allianz von Guerilleros der Segunda Marquetalia6 und der ELN7 ; das ELN-Kommando Manuel Vásquez Castaño; sowie die größte kriminelle Organisation Kolumbiens, die Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), die international unter dem Namen „Golf-Clan“ bekannt und mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell verbunden ist. Viele ihrer Mitglieder gehörten früher den rechtsextremen AUC-Paramilitärs an, die sich 2004 auflösten. Alle diese Gruppen sind in den lokalen Drogenhandel verwickelt.

Die ELN ist die größte verbliebene Guerilla des Landes – rund 3000 Kämpfer soll sie laut eigenen Angaben derzeit haben. Sie ist in 23 der 32 kolumbianischen Departamentos präsent und unterhält Stützpunkte im Nachbarland Venezuela. Der EMC, die größte Splittergruppe der Farc, ist in der Hälfte der Departamentos aktiv.

Mit beiden Gruppen führt die Regierung seit einer Weile separate Friedensgespräche. Eine vorübergehende bilaterale Feuerpause wurde mit den jeweiligen Unterhändlern vereinbart und ist in Kraft – zumindest auf dem Papier. Die ELN sollen die Waffen seit Anfang August für sechs Monate ruhen lassen; der Estado Mayor stimmte kürzlich einem dreimonatigen Waffenstillstand zu, der am 17. Oktober begonnen hat.

Beide Vereinbarungen beziehen sich jedoch nur auf den Umgang mit der Armee. Immer wieder kommt es trotz der einander versprochenen Rücksichtnahme zu Gewaltausbrüchen zwischen den Gruppen und gegenüber der Zivilbevölkerung. Fast täglich werden Feuergefechte und Vertreibungen ganzer Dörfer oder Gemeinschaften gemeldet.

Weder die ELN noch der EMC verfügen über eine zentrale Kommandostruktur. Deshalb ist es schwer, das am Verhandlungstisch Erreichte landesweit umzusetzen, denn die Anführer der lokalen Einheiten stimmen den Unterhändlern nicht unbedingt zu.

Warum gerade Westkolumbien seit Jahren Schauplatz solch ausufernder Gewalt ist, zeigt ein Blick auf die Landkarte: Die Departamentos Cauca und Nariño haben direkten Zugang zum Pazifik – der Drogenroute Richtung USA und Europa, Ecuador ist nur einen Katzensprung entfernt, und der Cauca-Fluss verbindet die Region mit Landesteilen, die ebenfalls in den Drogenhandel involviert sind.

Besonders umkämpft ist der zentral gelegene Cañon Micay. Denn mit dem illegalen Abbau von Kohle, Nickel und Smaragden lässt sich zusätzlich Geld verdienen. „Unsere geografische Lage, unser Klima und die Rohstoffe machen uns zum Opfer von kriminellen Banden und bewaffneten Gruppen. Fehlende Investitionen von Staat und Wirtschaft tragen mit dazu bei“, meint der Politiker Oviedo.

Prado, der seit 37 Jahren in Cauca arbeitet und jeden Winkel kennt, bezeichnet das Gebiet als „instabil und fragil“. An einem Tag sei alles gut und am nächsten ändern sich die Bedingungen. Gegenden, die im Frühling noch zugänglich waren, sind inzwischen zur Gefahrenzone erklärt worden.

Die Bevölkerung weiß nicht immer und nie mit Sicherheit, mit wem sie es gerade zu tun hat. Selbst Guejia, der vom Land kommt und mit diesen Dynamiken aufgewachsen ist, sagt, er könne die jeweiligen Akteure der Gewalt nicht eindeutig identifizieren. Sie hätten keine klare politische oder ideologische Linie mehr: Einige seien abtrünnige Kämpfer, die ihre Waffen nicht hatten niederlegen wollen; andere seien neu Rekrutierte. Nicht alle seien einer illegal bewaffneten Gruppe zuzuordnen, sondern stünden in den Diensten von Drogenbanden.

„Deshalb ist es so schwierig, die Verantwortlichen ausfindig zu machen: Es gibt keinen direkten Ansprechpartner, und alle schieben einander die Schuld zu.“ Die Bevölkerung wisse nicht, auf wessen Befehl sie handeln, und kenne ihre Ziele nicht.

Für Außenstehende sind die Mechanismen der territorialen Kontrolle erst recht undurchschaubar. Die hiesige Bevölkerung scheint jedoch genau zu wissen, welches Verhalten erwünscht ist.

Ich bin mit Rodolfo durch mehrere Dörfer gereist. Wir tauchten immer tiefer in die bergige Landschaft ein. Die geteerten Straßen wurden immer löchriger und gingen schließlich in Feldwege über. Plötzlich hielt Rodolfo ohne Vorwarnung an. Die Straße war frei und keine Menschenseele zu sehen. „Ich muss noch einen Fisch kaufen, damit bezahle ich die Unterkunft für heute Nacht. Wir müssen hier umkehren. Mich kennen die Guerillas, ich bin hier geboren. Ich fahre ohne Helm, dann erkennen sie mich schon aus der Ferne. Aber dich, eine Ausländerin, kennen sie nicht. Da will ich lieber nichts riskieren!“ Mit derselben Begründung haben zwei Interviewpartner ein vereinbartes Treffen abgesagt.

Die illegalen Akteure bestimmen über die Anwohner:innen: Sie verhängen Ausgangssperren und Verbotszonen. Und sie rekrutieren, meist unter Zwang. Minderjährige werden verschleppt und müssen oft über Jahre bei den Guerillas dienen. Überwiegend betroffen sind indigene Kinder, obwohl die nationale Ombudsstelle bereits vor zwei Jahren dagegen eine Kampagne gestartet hat.

Die Zwangsrekrutierung der Jugend sei nach wie vor das größte Problem, sagt Jairo, der Anführer der guardía indígena (indigenen Wache), die sich für die Sicherheit der elf indigenen Territorien des Cauca einsetzt. Ihre 400 Mitglieder durchkämmen das gesamte Gebiet, erstellen Karten mit den Standorten der bewaffneten Gruppen, warnen die Bevölkerung. Wenn es die Situation verlange, arbeiten sie auch mit lokalen, nichtindigenen Behörden zusammen, erklärt Jairo. Sie benutzen keine Waffen. Die Gegner würden allein durch die Mannschaftsstärke der guardía indígena eingeschüchtert. Einige ihrer Mitglieder gerieten zwischen die Fronten von Paramilitärs und Guerillas und wurden dabei getötet.

Subventionen für den Umstieg von Koka auf Kakao

Trotz des Abkommens mit der Farc und den laufenden Verhandlungen mit der ELN und dem EMC steigt die Zahl der rekrutierten Kinder: 2021 wurden nach Angaben der Organisation Save the Children 46 Fälle im Cauca gemeldet, 2022 waren es 164 und 2023 bisher 140. Der Regionalrat der indigenen Völker Westkolumbiens (Cric) meldete allein für 2021 knapp 300 Fälle verschleppter indigener Kinder, vier Fünftel davon Mädchen.

Der Wächter Jairo versucht die verschollenen Kinder ausfindig zu machen, um sie nach Hause zurückzubringen. Mehrmals hatte sein Team Erfolg. Inzwischen wird der 64-Jährige in diverse Regionen geschickt, um anderen indigenen und afrokolumbianischen Gemeinschaften das Konzept der friedlichen Verteidigung beizubringen.

Bei meinem letzten Besuch hat er wenig Zeit, er wirkt gestresst. Die Ex-Farc haben gerade eine Autobombe hochgehen lassen, die Situation sei „sehr brenzlig“, man arbeite „Tag und Nacht an einer Strategie“. Er soll in den kommenden Tagen die Menschenrechtsanwälte des Cric bei ihrer Arbeit in der Gefahrenzone beschützen, da in mehreren indigenen Territorien seit Tagen Schusswechsel gemeldet werden. Vor jeder seiner Missionen umarmt der alleinerziehende Vater seine 15-jährige Tochter, als sei es das letzte Mal. „Man weiß nie“, sagt er an mich gewandt. Das Mädchen soll nicht wissen, wie gefährlich seine Arbeit ist.

Das benachbarte Departamento Nariño hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie Cauca. Es gehört neben dem Amazonasgebiet und dem Norte Santander an der Grenze zu Venezuela zu den größten Anbaugebieten von Koka in Kolumbien.8 Auch Nariño befindet sich in einem Limbus, zwischen dem begonnenen Friedensprozess und neuen Gewaltzyklen.

Im August und im September führten Kämpfe zwischen Ex-Farc und ELN zu einer Welle von Vertreibungen. Dalia Bolaños, eine 24-jährige alleinerziehende Mutter aus der Gemeinde Agua Clara ist eine von tausenden Vertriebenen des Awá-Volks. Vor einigen Wochen ist sie in Pasto angekommen. Nichts von dem, was sie aus ihrer Heimat kennt, findet sie in der Stadt wieder. Sie vermisse den Wald, das Essen und den Fluss, sagt sie. Am meisten Sorge mache ihr, dass ihr Kind ohne seine Kultur aufwächst und die Sprache nicht mehr spricht. „Man möchte hier in der Stadt nicht Awá sein, man möchte dazugehören“, sagt sie, während sie in die Chipstüte auf dem Tisch greift.

Seit über einem Jahr sind die Awá vermehrt von Massakern und Übergriffen betroffen, berichtet der Pressesprecher des Verbands der Awá-Völker (Unipa). Die Awá gelten international als eines der am meisten bedrohten Völker der Welt, was 2009 auch das Verfassungsgericht Kolumbiens anerkannt hat. Seither haben sich die Menschenrechtsverletzungen eher noch verschlimmert. Nach Angaben des UNHCR gibt es infolge des jahrzehntelangen Bürgerkriegs in Kolumbien mehr als 8 Millionen Binnenflüchtlinge.

Präsident Petro, ehemals selbst Guerillero der nicht mehr existierenden M-19, will dem Land den langersehnten Frieden bringen. Der 63-Jährige hat bei seinem Amtsantritt angekündigt, mit möglichst allen bewaffneten Gruppen und kriminellen Banden zu sprechen; keine Regierung zuvor hat dergleichen angeboten. Die Initiative „Paz Total“ soll den Durchbruch bringen.

Tatsächlich bestätigte die Beobachtermission der Vereinten Nationen kürzlich einen Rückgang der Gewalt, der auf die Waffenruhe mit der ELN-Guerilla zurückzuführen ist. Noch nie zuvor ist ein Regierungschef in Richtung Frieden so weit vorangekommen wie Petro; sieben Vorgängerregierungen scheiterten bei Verhandlungen mit der ELN. Der Leiter der UN-Beobachtermission, Carlos Ruiz Massieu, sieht auch Fortschritte bei der Umsetzung der Landreformen, die im Friedensvertrag von 2016 vereinbart wurden.

Der Präsident betont bei jeder Gelegenheit, dass den illegalen Gruppen die wirtschaftliche Grundlage entzogen werden müsse. Konkret heißt das: Der Drogenanbau muss gestoppt werden. „Leben säen, den Drogenhandel verbannen“, lautet das Motto. Die Landbevölkerung, die Koka anbaut, soll nicht kriminalisiert werden und Subventionen für den Umstieg erhalten: Kaffee oder Kakao statt Koka. In der Strategie, die in Zusammenarbeit mit über 270 Organisationen, mehreren Universitäten und Menschenrechtsgruppen entwickelt wurde, spielt auch der Umweltschutz eine wichtige Rolle.

Das Städtchen Policarpa liegt zwei Autostunden von Nariños Hauptstadt Pasto entfernt. In der Umgebung sah man bis vor Kurzem ausschließlich Koka- und Marihuanaplantagen. Derzeit müsse man sich noch schämen, wenn man aus Policarpa komme, sagt ein Jugendlicher. Seine Familie ist schon auf legale Landwirtschaft umgestiegen: „Trotzdem werden wir als Drogenbauern abgestempelt.“

Zwar wird immer noch Land für den Drogenanbau erschlossen, doch mancherorts haben sich schon die Kakaokulturen durchgesetzt. Asocacao ist eine Vereinigung von 400 Kleinbäuerinnen, die sich entschlossen haben, den Drogenanbau hinter sich zu lassen und auf Kakao setzen. Viele von ihnen sind alleinerziehende Mütter.

Das Friedensabkommen von 2016, das die Finanzierung solcher Projekte sichern sollte, habe sie zu dieser Entscheidung bewogen, sagt ihre Sprecherin. Aber: „Bis heute kam kein Peso bei uns an.“ Die Sprecherinnen seien sogar schon in Bogotá gewesen, um mit den Verantwortlichen zu reden. Sie würden nur von einer spanischen Stiftung unterstützt, einige von ihnen seien aus finanzieller Not wieder zum Kokaanbau zurückgekehrt.

Asocacao ist Teil eines staatlichen Bildungsprojekts: Jugendliche sollen in einer technischen Ausbildung alles über den nachhaltigen Kakaoanbau lernen – von der Saat bis zur Ernte. Auch die Erderhitzung ist in dem Programm ein wichtiges Thema: Klimafreundliche Düngung und Wasseraufbereitung werden im Unterricht behandelt. Ein Lehrer der Initiative sagt, man wolle dem Nachwuchs beibringen, dass der Drogenanbau keine Option sei. „Nicht für ihre Familien und auch nicht für Kolumbien.“

2 Bericht der Vereinten Nationen, 11. September 2023.

3 Siehe Léa Gasquet und Pierre Carles, „Was ist aus der Farc geworden?“, LMd, August 2022.

4 „El cese als fuego bilateral puede afectar a la operación trueno“, infobae.com, 14. Oktober 2023.

5 Vierter Gewalt-Bericht der Stiftung Frieden und Versöhnung (Pares) 2022–2023.

8 „Colombia organized crime news“, insightcrime.org, März 2017.

9 Bericht der Vereinten Nationen über den Kokaanbau in Kolumbien, 11. September 2023.

Sara Meyer ist Journalistin in Bogotá, Kolumbien.

© LMd, Berlin