Hydrologische Gerechtigkeit

von Franck Poupeau

Auf der Fahrt über die hitzeflimmernden Straßen im Süden Arizonas kommt es einem vor wie eine absurde Fata Morgana: In der Wüste von Sonora werden neue Wohnhäuser errichtet. Und das, obwohl der Westen der USA unter anhaltender Trockenheit leidet. Vierspurige Straßen verbinden die neuen Anlagen mit riesigen Shoppingmalls. Einen krassen Gegensatz bildet die Gegend um den Flughafen von Tucson: Über die staubigen Ebenen von Pima County sind hier einfache Hütten verstreut, ohne Klimaanlagen und zum Teil ohne fließendes Wasser.

Ein paar Kilometer entfernt stehen zwischen hundertjährigen Kakteen Luxusvillen über dem Tal. Sie sind umgeben von aufwendig gestalteten „Wüstengärten“, die mit Xerophyten und hübsch angeordneten Steinen kunstvoll die offizielle Empfehlung umsetzen: nicht zu viel Wasser verbrauchen!

Um all diese unterschiedlichen Ansiedlungen mit Wasser zu versorgen, gibt es das Central Arizona Project, einen 540 Kilometer langen Kanal, der sich aus dem Colorado River speist. Die durchschnittlich sieben Meter breite Rinne hat einen Durchfluss von 85 Kubikmetern pro Sekunde. 14 Pumpstationen und mehrere Dutzend Schleusen sind im Einsatz, um die Höhenunterschiede auf dem Weg zu überwinden.

Die Regierung von Pima County hat für die Region, die weit über ihre Wasserverhältnisse lebt, ökologische Initiativen ergriffen. Der Santa Cruz River war über mehrere Jahrzehnte ausgetrocknet. Schuld daran war die Übernutzung des Grundwassers und der Flüsse der Region durch Viehhaltung, Lebensmittelindustrie, Baumwollanbau, Bergbau und urbanes Wachstum. Nun fließt der Santa Cruz River wieder, er speist sich aus den gereinigten Abwässern der Stadt Tucson.

Eine Renaturierung ist das nicht, hierfür müssten ein funktionierender Wasserkreislauf und die Selbstregulierung der Ökosysteme gewährleistet sein. Trotz bester ökologischer Absichten offenbart das Projekt stattdessen ein wesentliches Merkmal der heutigen Beziehung des Menschen zu den „natürlichen Ressourcen“: Der Zugang zum Wasser hängt von einer gewaltigen technischen Infrastruktur ab.1 Im Fall des Santa Cruz River sind etwa Fabriken zur Wasseraufbereitung und eine Kanalisation nötig, um den Fluss mit gereinigtem Wasser zu speisen.

Diese einfache Feststellung wird beim Nachdenken über Wasserkonflikte oft übersehen. Stattdessen wird die schöne Idee propagiert, Wasser müsse, weil lebensnotwendig, zum Gemeingut erklärt werden. Das sich daraus ableitende „Recht auf Wasser“ würde die natürliche Beziehung zwischen Mensch und Natur institutionalisieren. Doch nichts ist weniger natürlich als der Zugang zu dieser Ressource und die gesellschaftliche Form ihrer Aneignung.

Der Umweltforscher Bernard Barraqué2 unterscheidet drei Phasen in der Entwicklung der industriellen Wasserwirtschaft: das quantitative Management, basierend auf dem Ingenieurwesen, das Wasser über große Distanzen transportiert (19. Jahrhundert); das qualitative Management, basierend auf Sanitärtechnik und Kläranlagen (Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert); und schließlich das Bestandsmanagement mithilfe von Umwelttechnologien (seit Ende des 20. Jahrhunderts).

Dieses dritte Zeitalter habe, so Barraqué, den Übergang von einer Angebotslogik (mehr Wasser bereitstellen) zu einer Regulierung der Nachfrage (sparsamer Umgang) ermöglicht. Dabei gehe es dann weniger um die Ressource an sich als um die Dienstleistung der Versorgung, besonders für die Städte. Die meisten internationalen Organisationen übernehmen diese Logik von Angebot und Nachfrage.

Die Global Water Partnership, ein internationales Netzwerk für Fragen der Wasserwirtschaft, mahnt in diesem Zusammenhang, dass die EU-Richtlinien die Probleme, die durch zunehmende Trockenheit entstehen, teilweise ignorieren und nicht genügend Anpassungsmaßnahmen in der Wassernutzung vorsehen. Tatsächlich empfehlen die europäischen „Bewirtschaftungspläne“, mit einer optimierten Versorgung auf die zunehmende Trockenheit zu reagieren, oder man will ihr durch die Anlage von Wasserreservoirs zuvorkommen.

Sie folgen also einer Angebotslogik. Eine Antwort, die von einer Nachfragelogik, also der Anpassung der Nutzung an die Grenzen der Verfügbarkeit, ausgeht, fehle größtenteils im europäischen Maßnahmenkatalog.3 Die Folge ist, dass man sich meist darauf beschränkt, die Privathaushalte zum Wassersparen aufzurufen.

Solche Aufforderungen verlagern die Handlungsmöglichkeiten auf eine rein individuelle Ebene. Und damit entpolitisieren sie das Problem. Das nämlich liegt im Bau, im Eigentum und in der Kontrolle der unverzichtbaren technischen Voraussetzungen für die Grundversorgung. In den allermeisten Fällen ist Wasser nämlich nur dank eines Rohrleitungssystems verfügbar.

Auch wenn man unnütze Megaprojekte wie Riesenstaudämme oder Kanäle, die das Wasser von einer Region in eine andere bringen, ablehnt, darf man nicht vergessen, dass selbst die besten ökologischen Absichten technischer Lösungen bedürfen, sei es für die Aufbereitung von Abwasser, die Sammlung von Regenwasser, die Regenerierung von Flüssen oder die Entsiegelung des Bodens.

Die Planung und Umsetzung dieser Lösungen erfordert hydrologisches und ökonomisches Wissen, aber vor allem auch die Kompetenzen von Umwelttechniker:innen, die das Funktionieren der Ökosysteme im Blick haben. Inzwischen werden immer mehr Projekte angestoßen, die auf „ökosystemische Infrastrukturen“4 setzen, überwiegend allerdings in urbanen Zentren des Globalen Nordens.

Müssen wir also die Wasserpolitik ändern? Seit einigen Jahren stellt sich diese Frage angesichts der sich häufenden Dürreperioden infolge einer grundlegenden Störung des hydrosozialen Kreislaufs: Die steigenden Temperaturen verstärken die Verdunstung, Bäche und Flüsse trocknen aus, die Grundwasserneubildung geht nur langsam vonstatten, sodass der Zugang zu Wasser nicht mehr überall und das ganze Jahr hindurch gewährleistet ist – selbst in Regionen, die nicht als „trocken“ klassifiziert sind.

In Frankreich sehen die Wasserbehörden für immer größere Teile des Landes bis zum Jahr 2050 einen massiven Mangel voraus. Die Schätzungen gehen davon aus, das an einigen Orten die Hälfte des Jahresverbrauchs fehlen könnte. Solche Veränderungen führen zu zahlreichen Konflikten, zum Beispiel zwischen Landwirtschaftsverbänden und Umweltschützer:innen. Am 25. März 2023 wurden bei Protesten gegen den Bau riesiger Wasserbecken (méga-bassines) im westfranzösischen Sainte-Soline zwei Demonstranten durch Geschosse der Polizei schwer verletzt.

Doch was kann man tun, wenn die politischen Kräfteverhältnisse so ungünstig sind, dass der Bau von Megabassins, mit desaströsen ökologischen Folgen, ebenso wenig verhindert werden kann wie die Umsetzung einer Rentenreform? (siehe den Beitrag zu Polizeigewalt von Laurent Bonelli auf Seite 20f.)

Wenn man von der Wasserinfrastruktur ausgeht und nicht von einer Ressource, deren Verfügbarkeit sich durch die Beziehung von Angebot und Nachfrage reguliert, steht man mit der Forderung nach einem allgemeinen „Recht auf Wasser“ für alle auch vor praktischen Problemen. Wer bezahlt den Verbrauch, wer baut die Versorgungsnetze und wer hält sie instand? Und vor allem, wer besitzt und wer kontrolliert sie?

Lange Zeit war dies der Staat: In zahlreichen asiatischen und afrikanischen Gesellschaften stützte sich die Macht auf einen „hydraulischen Despotismus“ mit gewaltigen Kanalsystemen zur Bewässerung und Deichen für den Hochwasserschutz.5 Auch die Landschaften im Westen der USA sind seit dem 19. Jahrhundert von massiven staatlichen Investitionen in Megaprojekte im Bereich Wasserversorgung und Verkehr geprägt; nicht selten wurden Wüstenlandschaften in Oasen verwandelt.6

Große Infrastrukturprogramme waren auch ein maßgeblicher Faktor für die Entwicklung der Schwellenländer. In den 1980er und 1990er Jahren erzwangen die westlichen Regierungen jedoch vielerorts ihre Privatisierung. Auch die Wasserversorgung fiel dem Ausverkauf der öffentlichen Daseinsvorsorge zum Opfer. Die internationalen Institutionen ermunterten stattdessen private Konzerne, die Strukturen im Süden auszubauen.

Diese Politik untergräbt mehr oder weniger deutlich das Modell der universellen Verteilung, das seit dem 19. Jahrhundert als bester Weg entwickelt worden war, um die Herausforderung eines Wasserzugangs „für alle“ zu bewältigen. Besonders die Verteilung des Wassers und der Bau großer Anlagen galt als viel zu teuer, gemessen an den Einkommen der armen Bevölkerung in den Schwellenländern.

Untersuchungen in mehreren Ländern des Globalen Südens zeigen jedoch, dass Haushalte ohne Zugang zur staatlichen Versorgung – dort, wo Wasser in Flaschen gekauft wird, wo Tankfahrzeuge oder eigene Regenauffanganlagen finanziert werden müssen – mehr fürs Wasser bezahlen als Haushalte in wohlhabenden Vierteln, die an ein kommunales Wasserwerk angeschlossen sind.7

In den meisten Fällen ist die Bevölkerung sogar in der Lage, sich finanziell am Ausbau der Leitungen zu beteiligen, wenn eine entsprechende Dienstleistung erbracht wird. Für sie ist der sichere Zugang wichtiger, als dass die Leistungen kostenlos angeboten werden.

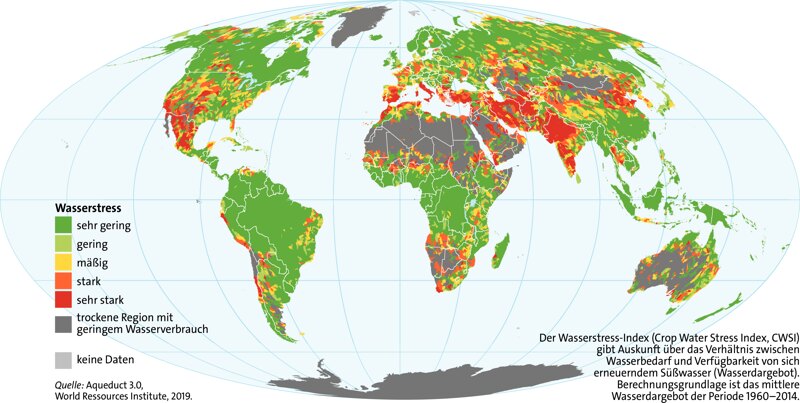

Deshalb ist es schwierig, den Zugang zu den Basisdienstleistungen für die Ärmsten der Weltbevölkerung auf das „Recht auf Wasser“ zu beschränken. Denn es müssen nicht nur Kriterien wie Gerechtigkeit und demokratische Teilhabe berücksichtigt werden. Es stellt sich auch die Frage, ob die seit dem 19. Jahrhundert in Europa und den USA gewachsenen lokalen Versorgungssysteme, mit unterschiedlichen Betreibern je nach Region, immer noch am besten geeignet sind im Zeitalter wachsender Städte und zunehmenden Wasserbedarfs. Die Situation in den von „Wasserstress“ geprägten Weltregionen weckt Zweifel daran.

Sollte man eher nach dezentralen Lösungen suchen, wie es Projekte für nachhaltiges Wohnen im Globalen Norden tun? Diese „Ökosiedlungen“ setzen auf Autarkie und etablieren unabhängig von den Versorgungsstrukturen für relativ große Gebiete eigene kleinere Strukturen: Das Abwasser wird vor Ort aufbereitet, Regenwasser gesammelt, der Klärschlamm als Dünger für den Gemüsegarten verwendet und so weiter.

Diese nachhaltigen Projekte finden viel Zuspruch bei wohlhabenden Bevölkerungsschichten oder in politischen Kreisen, die die Expansion von „grünen Technologien“ fördern wollen, doch auch sie schwächen die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Modells der universellen Verteilung, das das neoliberale Primat ohnehin schon ausgehöhlt hat.

Die Befürworter dieser grünen Autonomie werden beschuldigt, sich von der öffentlichen Daseinsvorsorge abzukoppeln und die Solidarität mit den Ärmsten aufzukündigen. Reicht es angesichts der Macht der Wasserbürokratie und der multinationalen Konzerne, mehr Sparsamkeit zu fordern? Oder müssen wir nicht die Frage stellen, wie Infrastrukturen für alle politisch möglich gemacht und finanziert werden können?

7 Dominique Lorrain und Franck Poupeau, „Water Regimes“, London (Routledge) 2016.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Franck Poupeau ist Soziologe.

Fehlende Abkommen

von Franck Poupeau

Die multilateralen Initiativen für einen besser abgestimmten Umgang mit den Wasserressourcen der Welt sind kaum noch zu zählen. Im März 2023 organisierte die UNO eine Weltkonferenz zum Thema Süßwasser. Im Rahmen der wenig bekannten UN-Aktionsdekade zum Thema „Wasser und nachhaltige Entwicklung (2018–2028)“ kamen dort 150 Staaten und 10 000 Teilnehmer zusammen.

Im Gegensatz zu den Ozeanen, für die ein weltweites Schutzabkommen existiert, das ebenfalls im März 2023 beschlossen wurde, gibt es für die Süßwasserreserven, die knapp 2,5 Prozent der Hydrosphäre ausmachen, keinen größeren Vertrag, der die Nutzung, Verteilung und Schutzmaßnahmen festlegt. Und dies, obwohl die UNO 2010 den Zugang zu Trinkwasser als Menschenrecht anerkannt hat. Angesichts von Klimanotstand und anhaltender Dürreperioden wäre allerdings ein sehr viel ehrgeizigeres Dokument notwendig.

Aber der Weg dorthin ist schwierig. Die internationalen Wasserkonzerne mischen sich direkt oder durch Lobbyisten und Pseudo-NGOs auf allen Ebenen in die Diskussionen ein. Ihr Ziel ist klar: Sie wollen verhindern, dass ein internationales Abkommen die Vermarktung des Wassers und der Wasservorräte einschränkt.

⇥Akram Belkaïd

Wasserkriege

von Franck Poupeau

Wenn es um die geopolitischen Folgen der Erderwärmung geht, spricht man oft von der Gefahr bewaffneter Konflikte zwischen zwei oder mehreren Staaten um die Kontrolle der immer knapper werdenden Ressource Wasser. Bereits im Juni 1972 unterbrachen militante Umweltschützer:innen kurz die Arbeit des ersten UN-Erdgipfels in Stockholm, um vor dieser Gefahr zu warnen. Sind in Zukunft zwischenstaatliche Kriege um Wasser also unvermeidlich?

In vielen Regionen der Erde gibt es diesbezüglich Spannungen, die sich in offene Kriege verwandeln könnten. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Streit zwischen Ägypten und Äthiopien um das Wasser des Nils. Ägypten droht mit Attacken, vor allem aus der Luft, gegen die Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre, die Äthiopien am Blauen Nil errichtet. Der Hauptzufluss des Nils sichert 97 Prozent des Süßwasserverbrauchs Ägyptens. Deshalb verlangt Kairo ein Mitspracherecht auch bei dem, was jenseits seiner Grenzen geschieht.

Trotz kriegerischer Reden behalten bisher jedoch Verhandlungen und Diplomatie die Oberhand. Die USA, Russland und die Golfmonarchien versuchen die betroffenen Länder, zu denen auch der Sudan gehört, zu überzeugen, dass es in ihrem Interesse ist, sich über die gemeinsame Ressource zu verständigen. Ein ähnlich kompromissorientierter Ansatz findet sich beim Streit zwischen der Türkei, dem Irak und Syrien über das Wasser von Euphrat und Tigris. So lassen sich die Wasserkriege der Zukunft vielleicht vermeiden.