Endstation Las Condes

Unterwegs im öffentlichen Nahverkehr von Santiago de Chile

von Guillaume Beaulande

Morgendliche Rushhour in Santiago de Chile. In 32 Metern Tiefe unter grellweißem Licht eilen sie in Lackschuhen, Sneakern und bunten Sandalen über die grauen Fliesen der Metrostation Baquedano. Es riecht nach verbranntem Gummi. Die meisten fahren zum Gewerbegebiet im Nordosten des Ballungsraums Gran Santiago. Draußen auf der Straße ziehen Radfahrer und Fußgänger gleichgültig an dem geschlossenen Haupteingang der Metrostation vorbei, die bei den Protesten1 im Oktober 2019 demoliert und seit Anfang April mit einem Bauzaun verbarrikadiert wurde.

6.45 Uhr. Erika Molina wartet auf den Bus in Cerro Navia im Westen der Stadt. Die Metro nimmt die 54-Jährige nicht: „Das ist zu weit. Und dann kriege ich vielleicht noch nicht mal einen Sitzplatz“, erklärt sie. Ihr Wecker hat um 6 Uhr geklingelt wie jeden Morgen. Sie ist Hausangestellte bei einer Familie in Las Condes, weit draußen im äußersten Nordosten. Sie kümmert sich dort um die Kinder, kocht, bügelt, putzt. Und fährt am Abend wieder mit dem Bus nach Hause, 30 Kilometer, quer durch 7 der 37 Gemeinden der Metropolregion Gran Santiago.

Auf der Suche nach Arbeit ist Erika Molina 2010 nach Gran Santiago gezogen. Sie kam mit dem Bus aus Traiguén, einer Stadt in der Südregion Araukanien. Die Bahnstrecke von dort in die Hauptstadt wurde schon in den 1990ern stillgelegt. Sie freute sich auf die vielen Geschäfte und Angebote in Santiago. „Ich hatte keine Ahnung, dass ich so weit von allem entfernt wohnen würde“, sagt sie und blickt auf die nur notdürftig asphaltierte Vorortstraße.

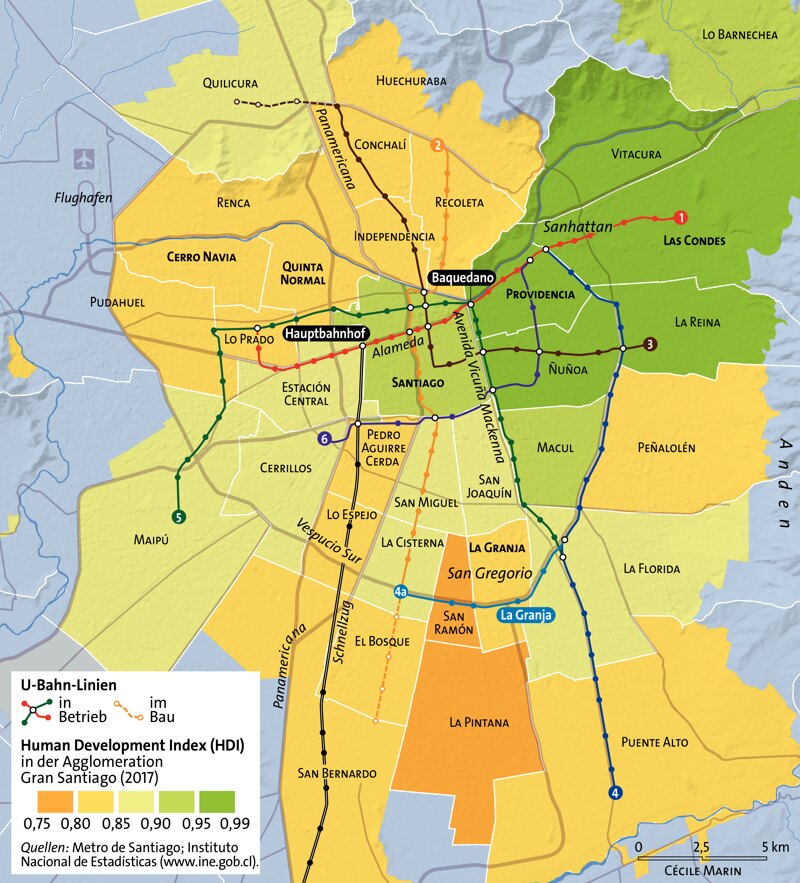

Die Bevölkerung Santiagos ist zwischen 1900 und 1960 von 300 000 auf 2 Millionen Menschen angewachsen. Laut der letzten Volkszählung von 2017 leben im Ballungsraum Gran Santiago inzwischen 7,1 Millionen, ein Drittel der Bevölkerung Chiles. In den 1960er Jahren wuchs die Verkehrsbelastung immens; 1968 unter Präsident Eduardo Frei wurde der Bau des U-Bahn-Netzes beschlossen, den dann ein französisch-chilenisches Konsortium durchführte. 1975 ging die erste Linie im Zentrum in Betrieb. Das Netz sollte auch den Arbeitern in den Vierteln an der Peripherie nutzen; allerdings war zu Zeiten der Pinochet-Diktatur (1973–1990) ein Metroticket dreimal so teuer wie ein Busfahrschein.

Die ersten eröffneten Stationen lagen unter der Alameda, der Hauptstraße von Santiago. Die Metrotrasse der Linie 1 von Südwesten nach Nordosten entsprach der Dynamik, mit der sich damals der Stadtraum veränderte. „In den 1960er Jahren“, erklärt der Architekt und Stadtplaner Genaro Cuadros, „durchschnitt die Panamericana, die den ganzen Kontinent in Nord-Süd-Richtung durchquert, das Zentrum der Hauptstadt. Die wirtschaftliche und politische Elite, die bis dahin im Stadtzentrum gewohnt hatte, zog hinaus in den Nordosten.“

1975 sollte im Stadtzentrum Platz geschaffen werden für Bürohochhäuser. Die ärmsten Bewohner wurden in Wellen an die Peripherie im Süden und Westen verdrängt. Man habe einen Raum schaffen wollen, der die „eines Industriestaats würdige Metropole repräsentieren sollte“, sagt Cuadros. „Die Ausdehnung der Metropolregion, der Bau von Sozialwohnungen in den Vororten nach der Diktatur und die Konzentration der dynamischen Wirtschaftsbranchen im Nordosten erklären zum großen Teil, warum es heute für 80 Prozent der Bevölkerung ein Problem ist, von A nach B zu kommen.“

Im Oktober 2019 brannten Metrostationen

7.05 Uhr. Erika Molina wartet immer noch auf den Bus, mit leerem Magen. Um 9 Uhr muss sie bei der Arbeit sein. Ein Dutzend Leute warten mit ihr. „Wie lange stehen Sie schon?“, fragt eine ältere Frau, die sich auf den Bordstein gesetzt hat. Richtige Fahrpläne gibt es nicht, man orientiert sich ungefähr an der Wartezeit. Dann taucht unter Ächzen und Scheppern ein rostiges grünes Gehäuse im dichten Morgennebel auf. Erleichtertes Gemurmel bei den Wartenden. Gehüllt in eine Dieselwolke besteigen sie den Bus.

Im Januar 2019 eröffnete der damalige Präsident Piñera (2018–2022) die voll automatisierte Metrolinie 3. Während der Diktatur war in die Metro nicht investiert worden, bis 1990 gab es lediglich zwei Linien. Auch das Eisenbahnnetz, das einst die Wüstengegenden im Norden Chiles mit Puerto Montt im tiefen Süden verbunden hatte, wurde sukzessive aufgegeben: 1978 entschied Pinochet, der staatlichen Eisenbahngesellschaft EFE die Gelder zu streichen und nur noch auf (privaten) Auto- und Flugverkehr zu setzen, wie es in anderen Staaten Lateinamerikas ebenfalls geschah.2 2019 umfasste Chiles Schienennetz nur noch 839 Streckenkilometer, 100 Jahre zuvor war es rund zehnmal so groß gewesen.

Bis 1990 wurde die Metro in Santiago vom Ministerium für öffentliche Bauten verwaltet, dann wurde sie in eine Aktiengesellschaft umgewandelt mit dem Staat als einzigem Aktionär. Sie wurde ausgebaut und weiterentwickelt: Für die vielen architektonischen Details und den gut funktionierenden Fahrbetrieb wurde Santiago 2012 bei den jährlichen „Metro Awards“ sogar mit dem Preis für die beste Metro auf dem Kontinent ausgezeichnet.

In den Gängen einiger zentraler Metrostationen mit tadellosen Fliesen und glänzendem Chrom entstand eine unterirdische Stadt mit Geschäften, Schaltern und selbst Bibliotheken. Mit sechs Linien, 140 Streckenkilometern und 2,4 Millionen Fahrgästen pro Tag ist die Metro von Santiago nach Mexiko (225 Kilometer) die größte Lateinamerikas. Allerdings sind nur 23 der 37 Gemeinden von Gran Santiago angeschlossen.

Wir nehmen die Metro nach Süden, in die Vorstädte. Die Bahn ist fast leer, sie fährt oberirdisch, hinter 20-stöckigen Wohnblöcken sieht man vor dem blauen Himmel die Andenkordillere. Rechts von uns liegt das Arbeiterviertel Granja, durchschnitten von der Autobahn Vespucio Sur. Wir steigen aus, gehen eine lange Treppe hinunter und landen auf einem kahlen Platz ohne Bäume und Bänke.

An einer rissigen Mauer lehnt Gerardo Bravo. Er hat sein ganzes Leben in diesem Viertel verbracht. „Es gibt hier ein paar kleine Läden, aber für eine Apotheke, eine Bank, für Kleidung, Freizeitaktivitäten und Parks muss man ins Zentrum fahren.“ Vor uns leuchtet im Morgenlicht das wellenförmige Dach der Station La Granja.

Der Bau ist funkelnagelneu. Im Oktober 2019 war die Station in Brand gesteckt worden, wie 24 weitere im Großraum Santiago. Wer dafür verantwortlich war, ist unklar. Gerardo Bravo sagt, sie wurde angezündet, weil sie ein Symbol für die Ungerechtigkeit des angeblichen chilenischen Wirtschaftswunders sei. Für die Leute hier sei die Metro irgendwie der Staat. Er zeigt auf das Viertel jenseits der Autobahn, San Gregorio, mit einfachsten Behausungen. Die Straßen sind kaputt, die Müllabfuhr funktioniert nicht. „Dort leben die Leute unter verrosteten Blechdächern. Das Viertel ist völlig vernachlässigt. Der Staat hat nur die Metrostation neu gemacht, das ist das Einzige, was ihn interessiert.“

Die Transportprobleme Santiagos haben wesentlich mit der Demontage des öffentlichen Personennahverkehrs unter Pinochet bis hin zur völligen Deregulierung zu tun. Auch das Bussystem, das von 1953 bis 1981 zum staatlichen Verkehrsunternehmen Empresa de Transportes Colectivos del Estado (ETCE) gehört hatte, entwickelte sich von einer allgemein zugänglichen öffentlichen Dienstleistung zu einem privatisierten Markt.

Busfahrer halten nach Belieben

Die berüchtigte Verfassung von 1980 schreibt dem Staat eine „subsidiäre Rolle“ zu; in Bereichen, wo private Akteure handeln, darf er nicht agieren. „Die Deregulierung des Busverkehrs ermöglichte es Unternehmen, ohne spezielle Lizenzen Fahrzeuge einzusetzen und ihre eigenen Tarife festzulegen. „Die Busflotte hat sich zwischen 1979 und 1988 verdoppelt, aber der Fahrpreis ist um durchschnittlich 150 Prozent gestiegen“, berichtet der Stadtplaner Cuadros.3 Der Lohn der Fahrer richtete sich ausschließlich nach der Zahl der verkauften Fahrscheine. Also transportierten die altersschwachen Busse so viele Fahrgäste wie möglich, und die Routen verliefen alle durch das Stadtzentrum.

„Als Präsident Lagos 2002 das Transportsystem reformieren wollte, haben die Betreiberunternehmen der Busse massenhaft gestreikt und die Stadt praktisch lahmgelegt.“ 2007 unter Präsidentin Michelle Bachelet wurde der neue Stadtverkehrsplan „Transantiago“ eingeführt. Bachelets Nachfolger Piñera nannte ihn um in „Red“ (Netz), und er hat Cuadros zufolge das Verdienst, das Verkehrsnetz besser organisiert zu haben.

Tatsächlich wurde die Busflotte auf zehn konzessionierte Unternehmen beschränkt und mit der Chipkarte „Bip!“ endlich ein Einheitstarif für Bus und Metro eingeführt. Doch das Gleichgewicht bleibt fragil. Während sich die Metro über den Ticketverkauf finanzieren soll, funktionieren die privaten Busbetriebe über Subventionen – mit dem Resultat, dass selbst stark nachgefragte Routen in abgelegene Randbezirke teils nicht mehr angefahren werden, weil die Anzahl der Passagiere eine geringere Rolle spielt.

Die Metro dagegen erzielt trotz Rekordauslastungen auch Rekorddefizite: 800 Millionen Dollar waren es 2019. Laut dem Verkehrsministerium, das Kontrollen und Bußgelder erhöhen will, überstieg die Schwarzfahrerquote im November 2020 unglaubliche 40 Prozent. Viele sagen, sie seien nicht bereit, so viel für eine Dienstleistung zu bezahlen, die nicht funktioniert.

Auf der Straße schlägt ein Mann mit der flachen Hand wütend gegen die Scheibe des Busses, der nicht angehalten hat. „Das passiert ständig“, sagt er resigniert und schaut dem Bus hinterher. Seit ihr Gehalt nicht mehr von der Zahl der Fahrgäste abhängt, lassen die Busfahrer manche Haltestellen einfach aus, selbst wenn dort Leute warten.

An der Avenida Vicuña Mackenna im Stadtzentrum steht der 30-jährige Marco Pizarro. An diesem frühen Nachmittag sieht er den x-ten Bus auf der vierspurigen Straße vorbeifahren. Hinter den Scheiben nichts als Leere. „Ich fahre nie mit dem Bus, die Leute hier fahren Metro. Nur die, die keine Metroverbindung haben und weit weg wohnen, trauen sich, in diese Rumpelkisten zu steigen.“ Der Fuhrpark sei völlig veraltet, der Betrieb chaotisch. „Ich blicke da jedenfalls nicht durch, man weiß nie, wo sie hinfahren und wo sie herkommen, und wann, weiß sowieso niemand.“ Die Geisterbusse drehen ihre Runden in den Straßen des Zentrums, wo zu dieser Zeit nicht viel los ist. „Den Fahrern ist das völlig egal, die kriegen ihr Geld so oder so“, sagt Pizarro.

7.35 Uhr. Erika Molina sitzt hinten im Bus auf einer Bank mit zerfetztem Polster und wird heftig durchgeschüttelt. Sie erzählt, dass sie etwa ein Zehntel ihres Einkommens für den öffentlichen Nahverkehr ausgibt. Mit ihren zwei Jobs verdient sie 500 000 Pesos (rund 500 Euro) im Monat. „Ich komme zurecht. Für andere ist es noch viel mehr“, sagt sie. Der Mindestlohn in Chile liegt bei 400 000 Pesos im Monat.

Die Ankündigung, dass der Tarif für den öffentlichen Nahverkehr zwischen 7 und 8 Uhr morgens um 30 Pesos (3 Cent) erhöht werde, war der Tropfen, der im Oktober 2019 das Fass zum Überlaufen brachte. „Es geht nicht um 30 Pesos, sondern um 30 Jahre Neoliberalismus!“ „Evadir, no pagar, otra forma de luchar!“ (Überspringen, nicht zahlen, eine Art zu kämpfen), skandierten die Protestierenden.

Das neue Tarifkonzept hatte bestimmte Zeitfenster vorgesehen: Zwischen 6 und 7 und zwischen 20.45 Uhr und 23 Uhr sollte der Fahrpreis 30 Pesos günstiger werden. Der damalige Wirtschaftsminister Juan Andrés Fontaine lobte die „Flexibilität“ des Konzepts und erklärte am 8. Oktober 2019 auf dem TV-Sender CNN Chile: „Wer früh aufsteht und die Metro vor 7 Uhr nimmt, kann einen verbilligten Tarif nutzen. So haben wir eine Möglichkeit geschaffen, den Frühaufstehern zu helfen.“ Mit anderen Worten, wer was zu meckern hat, soll eben früher aufstehen. Zehn Tage später brannte Chile.

„Wenn der Preis für Tomaten, Brot und andere Waren steigt, demonstriert niemand“, wunderte sich damals Juan Enrique Coeymans, der das neue Tarifkonzept als Chef einer Expertenkommission entwickelt hatte. Den Aufstand führte er auf „politische Manipulation“ zurück.4

Pablo Montero, der Nachfolger von Coeymans, reicht den Schwarzen Peter weiter. Die Regierung sei schuld: „Es heißt, wir Experten wären unsozial, aber wir sagen nur, dass wir zusätzliche Ressourcen brauchen. Ob über die Tickets oder andere Einnahmen, das ist eine technische Entscheidung. Letztlich war es die Regierung, die die Fahrpreiserhöhung wollte.“5

Manchmal kommen Lösungen in Sicht. Im März 2022 etwa erwog Juan Carlos Muñoz, der ehemalige Leiter des Zentrums für nachhaltige Stadtentwicklung (Cedeus) und jetzige Verkehrsminister, die Einführung einer Dieselsteuer, um dem wachsenden Straßenverkehr, der steigenden Luftverschmutzung und den ständigen Staus entgegenzuwirken, die die „Stadt unerträglich“ machen.

„Ideal wäre, in einem Pilotprojekt den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einzuführen und dann zu schauen, wie das funktioniert“, sagt Muñoz. Aber schon damals sah er Schwierigkeiten bei der Umsetzung. „Das ist ein Thema, das über den Bereich des Verkehrsministers hinausgeht. Das ist Staatspolitik, die weitreichende finanzielle Konsequenzen hat“, erklärt er.6

Über die Ticketpreise wird weiter gestritten

Laut einer Studie der Universität Diego Portales von 2019 gehört Santiago de Chile, bezogen auf das Einkommensniveau, zu den zehn Städten mit dem teuersten öffentlichen Nahverkehr weltweit.7 Er kostet doppelt so viel wie in Moskau, Vancouver oder Mexiko-Stadt. Und die chilenische Statistikbehörde INE hat in einem Bericht von Juni 2018 festgestellt, dass er nach dem Wohnen der zweitgrößte Ausgabenposten ist.

Eine dreiköpfige Familie, die in der Hauptstadt wohnt, gibt im Monat durchschnittlich um die 155 000 Pesos für den öffentlichen Nahverkehr aus, allein für die Wege zur Arbeit und zurück. Kommen noch andere Fahrten hinzu (zu Ämtern, für Freizeitaktivitäten), können es bis zu 250 000 Pesos werden.8

Bei unserem Treffen beißt sich Juan Carlos Muñoz auf die Lippen, als wir die Fahrpreisfrage ansprechen. Aus gutem Grund. Am 19. Juli 2022 sprach er im Radio von einer möglichen Tariferhöhung und löste damit heftigen Unmut aus. Danach versuchte er zurückzurudern und behauptete, es sei ein „Missverständnis“ gewesen. Die offizielle Ankündigung erfolgte dann am 19. Oktober 2022, drei Jahre nach Beginn des chilenischen Aufstands: „Wir werden 2023 eine progressive Tarifanhebung vornehmen.“

Uns gegenüber erklärte er, der Tarif sei wegen der schwierigen Situation – der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen – lange eingefroren worden. „Aber bei den Protesten wurde viel Verkehrsinfrastruktur zerstört – wegen einer Fahrpreiserhöhung von nicht einmal 5 Prozent.“ Es soll zwar einen reduzierten Fahrpreis für Studierende und Senioren geben, aber nicht zum Beispiel für Arbeitslose. „Wir können das überlegen, alles ist denkbar“, sagt Muñoz lächelnd.

Alles vielleicht nicht. Das Pilotprojekt „Doppelnull“– null Emissionen und null Kosten für die Fahrgäste –, das Präsident Gabriel Boric im Wahlkampf in Aussicht stellte, ist weit von der Umsetzung entfernt. Die Fahrpreise einfrieren oder nicht, das ist im Moment die Frage. Verkehrsminister Muñoz hofft, dass „in diesem stark urbanisierten Land, wo Verkehrsfragen eine zentrale Rolle spielen, die Leute verstehen werden“, dass eine Tariferhöhung hilft, „Linien zu bauen und zu verlängern, neue Busse zu kaufen, den Fahrkomfort zu verbessern und das System zu modernisieren“.

Geplant sind der Bau der Linie 7 und die Verlängerung der Linien 2 und 3. Die Aufträge dafür gingen an den französischen Konzern Alstom. Geplant ist auch, ein Drittel der Busflotte zu erneuern und den Bestand an Elektrobussen vom chinesischen Fahrzeugbauer BYD von 800 auf 2200 zu erhöhen. Doch Ausweitung und Modernisierung des Metronetzes müssen, so der Minister, unbedingt mit vernünftiger Stadtplanung einhergehen. „Obwohl Santiago mit 130 Stationen eine für den Kontinent sehr gute Metro hat, sind die Fahrzeiten zur Arbeit oder zur Universität für viele sehr lang. Alle fahren zu den Stoßzeiten ins Zentrum oder in den Nordosten der Stadt und zurück.“ Das wäre anders, wenn sich nicht alles im Zentrum drängen würde. Der Staat müsse daher der Konzentration von Aktivitäten entgegenwirken. „Arbeit und Wohnort dürfen nicht so weit auseinander liegen, dann wird das Leben leichter“, sagt Muñoz.

8.05 Uhr. Der Bus ist voll, die meisten Fahrgäste sind Frauen. „Sie machen alle dieselbe Arbeit wie ich, das ist sicher“, sagt Erika Molina. „Und sie fahren alle zum selben Ort, nach Las Condes. Früher habe ich bei meinen Arbeitgebern gewohnt, wie viele andere hier. Das spart die Busfahrten. Aber ich hatte kein Leben mehr, mir war es dann lieber, abends nach Hause zu fahren und meine Kinder zu sehen. Wenigstens ein bisschen.“

Erika Molina runzelt die Stirn, als sie daran denkt, dass an manchen Orten der Welt vier Stunden ein halber Arbeitstag sind. „Ich bin so daran gewöhnt“, seufzt sie. „Ich habe schon mal daran gedacht, die Herrschaften zu fragen, ob sie die Fahrzeit wenigstens zum Teil als Arbeitszeit anrechnen würden. Aber dann habe ich es gelassen.“ Der Bus muss anhalten. In Quinta Normal liegen streunende Hunde auf der Straße. Vor Erika Molina liegen noch fünf Gemeinden und 50 Minuten Fahrzeit. Bald tauchen hinter den dreckigen Scheiben die Hochhäuser Las Condes in der Ferne auf. „Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin hier nicht mehr in derselben Stadt“, sagt sie lachend.

Der Entwurf zu einer neuen Verfassung, den die chilenische Bevölkerung im Referendum vom 4. September 2022 ablehnte,9 sah etwa in Artikel 52 vor, dass der Staat den Menschen Folgendes zu garantieren habe: Gleichberechtigten Zugang zu Grundversorgungsleistungen, öffentlichen Gütern und Räumen; sichere und nachhaltige Mobilität; Vernetzung und Sicherheit der Straßen. Es ist die Frage, wie der Folgeentwurf aussehen wird, der unter Aufsicht eines Expertenkomitees entstehen soll. Die fortschrittlichsten Anliegen werden, so ist anzunehmen, nicht mehr enthalten sein.

8.50 Uhr. Noch 500 Meter Fußweg entlang der Autobahn und Erika Molina steht vor dem Haus ihrer Arbeitgeber. Drei Stunden, nachdem der Wecker geklingelt hat, und noch immer mit leerem Magen kann sie mit ihrer Arbeit beginnen.

1 Siehe Luis Sepúlveda, „Explosion in Chile“, LMd, Dezember 2019.

8 Studie der Chilenischen Kammer für das Baugewerbe vom Juli 2019.

9 Siehe Víctor de la Fuente und Libio Pérez, „Für eine bessere Demokratie “, LMd, September 2022.

Aus dem Französischen von Uta Rüenauver

Guillaume Beaulande ist Journalist.