Gebiet und Nation

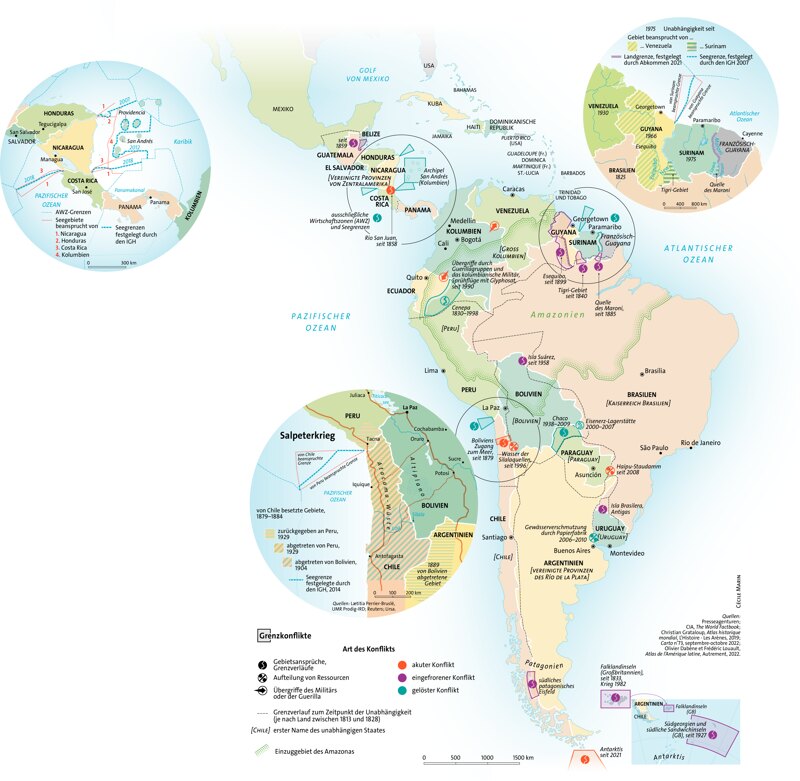

Grenzkonflikte im postkolonialen Lateinamerika

von Romain Droog

Der Archipel San Andrés y Providencia könnte die reinste Postkartenidylle sein: eine Inselkette in der Karibik mit weißen Sandstränden, wo die Volksgruppe der Raizal vom Fischfang lebt. Doch zwischen Kolumbien, zu dem der Archipel gehört, und Nicaragua, vor dessen Küste er liegt, tobt seit Jahrzehnten ein erbitterter Streit um das Gebiet. Seit einer Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag (IGH) vom April 2022 dürfen die Raizal ihre Netze nicht mehr auswerfen. Kolumbianischer Fischfang in nicaraguanischen Hoheitsgewässern ist illegal. Im Dezember wird es in Den Haag die nächste Runde von Anhörungen dazu geben.

San Andrés y Providencia ist nur ein Beispiel für die zahlreichen aktuellen Grenzkonflikte in Lateinamerika, um See- wie Landgrenzen. Von den 18 einschlägigen Verfahren, die aktuell in Den Haag anhängig sind oder verhandelt werden, betrifft ein Drittel die Staaten Lateinamerikas.

Denn neben den großen politischen, sozialen und kulturellen Differenzen, die die Gesellschaften des Südkontinents zerreißen, spielen nationale Trennlinien hier eine große Rolle. Reale oder imaginäre Gefahren, die jenseits der Grenzen lauern, schweißen eine Nation trotz ihrer inneren Widersprüche zusammen.

Dabei scheinen die Grundlagen für die Grenzziehungen ganz klar, jedenfalls auf dem Papier: Als die lateinamerikanischen Staaten unabhängig wurden, was meist zwischen 1810 und 1821 geschah, wurden ihre Territorien nach dem völkergewohnheitsrechtlichen Prinzip uti possidetis definiert: „Wie ihr besitzt, so sollt ihr besitzen“ (Lateinisch: uti possidetis, ita possideatis).

So hielt sich das 1822 gegründete unabhängige Kaiserreich Brasilien bei der Definition seines Territoriums an den Vertrag von Madrid von 1750, in dem die portugiesische und die spanische Krone ihre jeweiligen Herrschaftsbereiche in Südamerika voneinander abgegrenzt hatten.

In ähnlicher Weise übernahmen die anderen jungen Nationen des Kontinents, die sich von der spanischen Herrschaft befreit hatten, die Grenzen der bisherigen kolonialen Verwaltungsbezirke: Aus der Real Audiencia de Quito wurde (zunächst) Ecuador, aus dem Vizekönigreich Río de la Plata wurde Argentinien. Die neuen, von den kreolischen Eliten regierten Republiken wollten sich zwar aus der Kolonialherrschaft befreien, die institutionelle (und soziale) Ordnung des Imperiums jedoch nicht vollständig auflösen.1

Das Prinzip uti possidetis ließ sich jedoch nicht so einfach umsetzen. Simón Bolivar, der als Anführer der Unabhängigkeitskriege von der Utopie eines einigen und freien Lateinamerikas geleitet war, begründete 1819 die Republik (Groß-)Kolumbien, die die Territorien der heutigen Staaten Kolumbien, Panama, Venezuela und ab 1822 auch Ecuador umfasste. Doch 1831, nach

dem Tod Bolívars, fiel sie wieder auseinander.

In Argentinien führten die Differenzen zwischen der Provinz Buenos Aires und den Provinzen im Landesinneren zu einer zeitweiligen Spaltung des Landes, bis es sich 1860 erneut vereinigte.

Zahlreiche bewaffnete Konflikte in der Region verschoben im Lauf des 19. Jahrhunderts mehrfach die Grenzen innerhalb Amerikas: Die USA eroberten im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg (1846–1848) unter anderem Kalifornien, Arizona und Texas. Paraguay verlor im Tripel-Allianz-Krieg (1865–1870) gegen Argentinien, Brasilien und Uruguay die Hälfte seines Territoriums. Bolivien büßte im Salpeterkrieg (1879–1884) mit Chile seinen Zugang zum Meer ein.

Das spanische Kolonialreich war auf der Ausbeutung natürlicher Rohstoffe gegründet und daher auf strategisch wichtige Orte konzentriert gewesen, wie Bergwerke, Häfen und städtische Verwaltungszentren. Als die lateinamerikanischen Staaten unabhängig wurden, war ein Großteil ihrer Flächen kaum oder gar nicht erfasst, wie der gigantische Amazonas-Regenwald oder die Weiten Patagoniens, in denen die Mapuche lebten. Bei manchen Gebieten wusste man nicht so genau, wo sie nun hingehörten – wie auch im Fall des Archipels San Andrés y Providencia, der zu Kolonialzeiten vom Generalkapitanat Guatemala an das Vizekönigreich Neugranada (heute Kolumbien) übertragen worden war.

Während früher das Mutterland eine einheitliche koloniale Verwaltungsstruktur festgelegt hatte, gaben sich die unabhängigen neuen Republiken ihre eigenen Regeln, ohne sich groß um ihre Nachbarn zu kümmern. Auf diese Weise entstanden auch die verschiedenen, teilweise widersprüchlichen nationalen Narrative, die in manchen Fällen zur Quelle von Grenzstreitigkeiten wurden: Die jungen lateinamerikanischen Eliten arbeiteten daran, das Schicksal ihrer Länder mit nationalen Mythen zu verknüpfen, gewissermaßen als theoretische Grundlage ihrer unabhängig gewordenen Republiken.

Angesichts der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und geschichtlichen Gegebenheiten auf ein und demselben Territorium war diese neue Führungsschicht darauf aus, ein Nationalbewusstsein zu schaffen und zu fördern, das von der gesamten Einwohnerschaft geteilt werden konnte. Künste spielten dabei eine maßgebliche Rolle: Man schuf einen Kanon, eine Nationalliteratur, ein Nationaltheater, eine „rein“ nationale Folklore. Hymnen wurden komponiert, Mythen erdichtet, Statuen zu Ehren der neuen Nationalhelden errichtet. Verbreitet wurde all dies über die Elementarbildung in den Schulen, die in jener Zeit für einen wachsenden Teil der Bevölkerung zugänglich wurden.

Oft wurden die nationalen Narrative spiegelbildlich zu den Erzählungen der Nachbarstaaten entworfen – und dem jeweils eigenen Territorium zugeschrieben. Den peruanischen und ecuadorianischen Nationalismus analysierte der ecuadorianische Politologe Adrián Bonilla folgendermaßen: „Die Identität, das Zugehörigkeitsgefühl, die ‚Gemeinschaft‘, die sich herausbildet und in der man sich als ‚Ecuador‘ oder ‚Peru‘ versteht, verweist notwendigerweise auf den physischen Raum. Denn die tatsächlich vorhandenen Paralleluniversen (der Repräsentation) stehen der Vorstellung eines einheitlichen Nationalcharakters entgegen; zum einen durch die Vielzahl lokaler und kultureller Ausdrucksformen, zum anderen durch die große Ähnlichkeit der beiden nationalen Gesellschaften, die – vor allem im globalen Vergleich – eine mehr oder weniger gleiche Geschichte und ethnische Zusammensetzung aufweisen und eine ähnliche Wirtschaftsform und ähnliche Ressourcen besitzen.“2

In einer Region, wo natürliche Ressourcen im Überfluss und in großer Vielfalt vorhanden sind, ist auch die Natur Teil des nationalen Narrativs. Beim Grenzkonflikt zwischen Peru und Ecuador etwa geht es um ein Stück Amazonien; er führte 1995 zum Cenepa-Krieg, dem letzten bewaffneten Konflikt in der Region, mit 500 Toten.

Ecuador definiert sich in seiner nationalen Kosmologie als andines Land am Ursprung des Amazonas. Dass dünn besiedelte Gebiet um den Río Cenepa mit dem Zugang zum Amazonas war nach kriegerischen Auseinandersetzungen 1941/42 an Peru gefallen. Ecuador konnte den Verlust auch 50 Jahre danach nicht hinnehmen, weil er seine nationale Identität als Amazonasstaat infrage stellte – zumal das Gebiet mit seinen reichen Ressourcen inzwischen besser erschlossen und interessanter geworden war.

Bolivien trauert immer noch um seinen Zugang zum Meer

Gleiches gilt für Boliviens im Salpeterkrieg (1879–1884) verlorenen Zugang zum Meer.3 Bolivien betrachtet sich bis heute als verhinderte Seemacht und besitzt noch immer eine Marine; der Konflikt wurde und wird nicht einfach als Wirtschaftskrieg, sondern als Verletzung der nationalen Identität wahrgenommen. Unter diesem Gesichtspunkt sind Grenzkonflikte Ausdruck legitimer Forderungen: Man will ein abgetrenntes Glied des Staatskörpers zurückholen. Das Bildungssystem dient dabei als Transmissionsriemen, über den die große nationalistische Erzählung von Generation zu Generation weitergegeben wird.

In Argentinien erscheinen die von Großbritannien beherrschten Malwinen (Falklandinseln) auf den Landkarten in sämtlichen Klassenräumen des Landes als Teil des Staatsterritoriums. Im Bildungsgesetz von 2006 heißt es ausdrücklich: „Der Kampf um die Rückgewinnung unserer Malwinen, Südgeorgiens und der Südlichen Sandwichinseln ist Bestandteil des gemeinsamen Lehrplans aller Verwaltungsbezirke.“

So ist es kein Wunder, dass nach dem Ende des argentinisch-britischen Falklandkriegs von 1982 einer Studie von 1985 zufolge 73,6 Prozent der Bevölkerung überzeugt waren, Argentinien habe seit seiner Unabhängigkeit an Staatsgebiet eingebüßt. Der Verlust der unwirtlichen kleinen Inseln erschien demnach schwerwiegender als die tausenden Quadratkilometer, die das Land im Krieg gegen Paraguay besetzte, und die riesigen Mapuche-Gebiete in Patagonien, die man im Verlauf der berüchtigten „Wüstenkampagne“ (1878–1880) erobert hatte. Das Verlustgefühl stieg mit wachsendem Bildungsgrad: Bei den Befragten mit höherer Bildung lag es bei 86 Prozent, bei denjenigen, die lediglich die Volksschule absolviert hatten, bei 61 Prozent.

Die Vorstellung vom Kampf um das eigene Territorium wird besonders wirkmächtig, wenn sie in die Verfassung des Staats eingeschrieben wird. Die Einheit des Territoriums mutiert zur Staatsräson. Um nur einige Beispiele zu nennen: Artikel 268 der bolivianischen Verfassung pocht auf das „nie verjährende Recht auf das Gebiet des Staates, das diesem Zugang zum Pazifischen Ozean und seinen Hoheitsgewässern verschafft“. Artikel 10 der venezolanischen Verfassung von 1999 definiert das Staatsgebiet in den Grenzen „des Generalkapitanats Venezuela von 1810“ – und schließt damit das Gebiet Esequibo ein, das fast zwei Drittel des Nachbarlands Guyana ausmacht.

Die argentinische Verfassung von 1994 fordert die unverjährbare Hoheit über die Malwinen, deren Rückgewinnung zum „bleibenden und wesentlichen Ziel des argentinischen Volks“ erklärt wird. Die brasilianische Verfassung von 1988 führte den Begriff der „Grenzrandgebiete“ ein, einen 150 Kilometer breiten Streifen entlang der Staatsgrenze, der als „entscheidend für die Verteidigung des Staatsgebiets“ betrachtet wird, so dass die Besiedlung und Nutzung dieses Landes gesetzlich geregelt ist.

Diese Sakralisierung des Territoriums findet auch einen Widerhall in der „Fußballreligion“. Gelegentlich verbinden sich quasireligiöse Staatlichkeit und Sport zu einem explosiven Cocktail, der auch Spuren von magischem Realismus enthalten kann. Der bekannteste Fall ist das berühmte Tor nach Handspiel von Diego Maradona im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft 1986 gegen England. Vier Jahre nach dem Krieg um die Malwinen und der tiefen Schmach, die das geschwächte Militärregime unter General Jorge Rafael Videla einstecken musste, bekam das argentinische Volk seine Revanche durch das, was als „la mano de Dios“ (die Hand Gottes) in die Populärkultur einging.

Schon 1969 hatten El Salvador und Honduras einen Fußballkrieg geführt. Die Feindseligkeit zwischen den Nachbarn, die vor allem durch die starke Migration aus El Salvador und deren gewaltsames Zurückdrängen durch Honduras befeuert wurde, nutzten die Diktatoren beider Länder für ihre Zwecke. Fußball war lediglich der emotionale Vorwand. Bei den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft gewann Honduras das erste Spiel, woraufhin sich eine 18-jährige Salvadorianerin wegen der Niederlage ihres Landes mit einem Schuss ins Herz das Leben nahm.

Der Präsident und die gesamte Nationalmannschaft marschierten zu ihrem Begräbnis auf. Vor dem Rückspiel in El Salvador wurde das Hotel der honduranischen Mannschaft die ganze Nacht belagert. Sie musste vom Militär ins Stadion eskortiert werden, wo die Veranstalter in dem Augenblick, als die Nationalhymne erklang, die honduranische Fahne anzündeten und stattdessen einen Wischlappen hissten. Zwei Wochen später brach der Krieg zwischen den beiden Ländern aus, der nur hundert Stunden dauerte, aber zwischen 2000 und 6000 Todesopfern forderte.

Als Reaktion auf die Sakralisierung der Grenzkonflikte bot sich die katholische Kirche bei einigen Friedensverhandlungen als Vermittlerin an. Bereits in der Kolonialzeit hatte sie die spanische Krone dazu gedrängt, ihre neuen Territorien zu kartografieren, um die Verbreitung des Katholizismus in der Welt zu dokumentieren. Im 20. Jahrhundert rief sie erneut zur Kartierung der Territorien auf, diesmal mit dem Ziel, die Völker zu befrieden. So kümmerte sich Papst Johannes Paul II. persönlich um die Beilegung des Konflikts zwischen Chile und Argentinien um die Inseln im patagonischen Beagle-Kanal 1978 und vermittelte im Cenepa-Krieg zwischen Ecuador und Peru einen Waffenstillstand.

Auch andere Akteure trugen zur Lösung von Grenzkonflikten bei, vor allem Brasilien. Anfang des 19. Jahrhunderts war die Grenzziehung – besonders im Amazonasbecken – ein zentrales Anliegen des Landes. Brasilien sah sich von zehn neuen Republiken umgeben, die sich gern ein Stück aus seinem noch nicht klar abgegrenzten Hoheitsgebiet herausgepickt hätten, und begann rasch seine Grenzen festzulegen, um den größten Teil des Regenwalds unter seiner Kontrolle zu behalten. Der nationale Mythos von Amazonien als Mutter von allem und allen war untrennbar mit dem Dschungel und dem Fluss verwoben. In den 1830er Jahren schuf die Generation der brasilianischen Romantiker mit der Idealisierung der „primitiven“ tropischen Natur das maßgebliche Bild der Nation.

Um die Beziehungen zu den neuen Nachbarstaaten zu regeln, begann das größte Land Lateinamerikas sein diplomatisches Corps rasch zu professionalisieren. Neben der Festlegung der eigenen Grenzen kümmerte sich Brasilien, zu dessen Gebiet 70 Prozent des Amazonas-Regenwalds gehören, als Regionalmacht auch um eine klare Abgrenzung der Hoheitsgebiete seiner Nachbarn, um eine allgemeine Destabilisierung der Region zu vermeiden.

So agierte die Republik Brasilien als Vermittlerin in den Territorialkonflikten zwischen Kolumbien und Peru (1932) sowie zwischen Peru und Ecuador. Der letztgenannte Konflikt, der bereits seit der Unabhängigkeit beider Staaten schwelte, wurde mit dem Protokoll von Rio de Janeiro 1941 nur teilweise gelöst, der Cenepa-Krieg von 1995 endete dank brasilianischer Vermittlung, der endgültige Friedensvertrag wurde 1998 in Brasília unterzeichnet.

Während Anfang des 20. Jahrhunderts häufig westliche Mächte wie die USA, Großbritannien und Frankreich eingriffen, um lokale Konflikte beizulegen, kamen in späteren Jahrzehnten vor allem regionale und multilaterale Instanzen zum Zuge. Manchmal boten sich Drittländer in der unmittelbaren Nachbarschaft als Bürgen an, so auch beim Konflikt zwischen Ecuador und Peru, in dem Argentinien, Brasilien, Chile und die USA an den Verhandlungen beteiligt waren. Wobei gleichzeitig Argentinien mit Chile um den Süden Patagoniens stritt und Chile mit Peru um die gemeinsame Seegrenze.

1948 unterschrieb ein Großteil der amerikanischen Staaten den Bogotá-Pakt, der die Vertragsstaaten dazu verpflichtete, alle friedlichen Instrumente zur Lösung einer Krise zu nutzen und die regionalen Institutionen sowie den Internationalen Gerichtshof anzurufen. Dadurch wurden zwar nicht alle Auseinandersetzungen vermieden, aber regionale oder multilaterale Instanzen konnten zur Deeskalation beitragen.

Vor dem IGH betrafen in den letzten Jahren etliche Urteile inneramerikanische Angelegenheiten: Bolivien gegen Chile (2018), Costa Rica gegen Nicaragua (2009, 2015 und 2018), Nicaragua gegen Honduras (2007), Nicaragua gegen Kolumbien (2012 und 2022) und Peru gegen Chile (2014). Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) spielte eine entscheidende Rolle in der friedlichen Schlichtung langjähriger Streitigkeiten, zum Beispiel im Dauerzwist zwischen Guatemala und Belize (seit 1859) und auch bei den Streitigkeiten zwischen Honduras und El Salvador.

Trotz aller bilateraler Spannungen konnte sich hier ein regionales Dialogforum etablieren, das Konflikte zu entschärfen vermochte. Seit einiger Zeit scheinen die Grenzen in Lateinamerika weniger trennend zu wirken: Die Entwicklung supranationaler Institutionen, die regionale Integration durch starke gegenseitige Abhängigkeit der Staaten in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus, in Sicherheitsfragen oder bei der Migration sowie die breite Professionalisierung der diplomatischen Korps haben dazu beigetragen, die friedliche Beilegung von Grenzkonflikten zu erleichtern.

Ein Beispiel ist das Wiederaufflammen alter Differenzen zwischen Chile und Argentinien über ihre Hoheitsgewässer in Patagonien im September 2021 – ein Streit, der rasch auf die diplomatische Ebene verlegt wurde. Wenn solche Grenzkonflikte wenige Wochen vor entscheidenden Wahlen hochkochen, wird allerdings offensichtlich, wie schnell sie politisch instrumentalisiert werden können.

Der Politologe Bonilla ist der Ansicht, die Betonung des Nationalismus kompensiere in der Region eigentlich die Schwäche staatlicher Strukturen in vernachlässigten Randregionen: „Wenn jene Elemente fehlen, die den Hoheitsanspruch des Staats mit Inhalt füllen, dann wird dieser eher zu Autoritätsbekundungen und Besitzansprüchen neigen. In der Folge gewinnt die Beibehaltung oder Erweiterung des Territoriums an symbolischer Kraft und spielt die zentrale Rolle bei der Legitimation des Staatsgebildes als solches.“

1 Siehe Renaud Lambert, „Feudales Schloss mit demokratischer Fassade“, LMd, März 2021.

3 Siehe Cédric Gouverneur, „Bolivien schaut zum Meer“, LMd, Dezember 2015.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Romain Droog ist Wirtschaftsberater an der argentinischen Botschaft in Belgien und schreibt für die Website www.espaces-latinos.org.