Feuer und Rinder

von Anne Vigna

Lábrea, im Herzen des brasilianischen Amazonasgebiets. Hier gehört es zum Alltag, dass Motorradfahrer, von Kopf bis Fuß mit einer hellbraunen Staubschicht bedeckt, mit ihren Handys wedeln und die Leute auf der Straße fragen, wo denn das Schild stünde, das das Ende der Transamazônica markiert. Sie wollen schließlich dokumentieren, dass sie das Ziel ihrer 4260 Kilometer langen Fahrt erreicht haben.

Ein solches Schild hat es aber nie gegeben, denn die berühmte Straße quer durch Amazonien sollte ursprünglich gar nicht hier enden. Das Militärregime, das von 1964 bis 1985 in Brasilien an der Macht war, wollte die Transamazônica als wichtigste Ost-West-Verbindung vom Atlantikhafen João Pessoa durchs ganze Land bis zur peruanischen Grenze im Westen bauen. In Lábrea war eine Brücke über den Rio Purus geplant. Von hier aus hätte die Straße 660 Kilometer weiter bis zum Grenzort Benjamin Constant1 im Bundesstaat Amazonas führen sollen. Doch nach vierjähriger Bauzeit (1970–1973) endete sie hier – ganz ohne Schild.

Auch unvollendet war die Transamazônica der Stolz des Militärregimes. Lange hatte das Ausland begehrlich auf den gewaltigen Reichtum der Amazonaswälder geschielt; also verkündeten die Generäle eine Doktrin, der sie 20 Jahre lang folgen sollten: das Territorium erschließen, um nicht seiner beraubt zu werden. Die Anbindung Amazoniens an das übrige Brasilien, besonders an den Nordosten, war die erste Etappe eines Projekts im Rahmen des Nationalen Integrationsprogramms (Programa de Integração Nacional, PIN), das General Emílio Garrastazu Médici 1970 per Dekret initiiert hatte.

In einer Rede in Manaus erklärte er im Oktober 1970, dass es darum gehe, „die Bodenschätze auszubeuten und die fruchtbaren Böden zu nutzen, um daraus wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. So werden wir Amazonien erobern – unverzichtbar für den Fortschritt und eine Verpflichtung Brasiliens gegenüber seiner eigenen Geschichte.“

Antonio Moreia de Almeide war 13 Jahre alt, als das 5. Ingenieur- und Baubataillon der Armee den letzten Straßenabschnitt bis Lábrea baute. Er erinnert sich an „die Soldaten, die mit Maschinen, wie wir sie noch nie gesehen hatten, aus dem Wald auftauchten. Die Stadt hatte damals nur 7000 Einwohner. Alles war in Aufruhr. Wir hatten das Gefühl, uns endlich der Welt zu öffnen, mit der wir bis dahin nur durch den Fluss verbunden waren. Denn in den Wald wagte sich niemand.“

Sein Vater hatte sich 1930 als Gummisammler in Lábrea niedergelassen, mitten im Kautschukboom. Kautschuk war das „schwarze Gold“ von damals. Sogar der US-amerikanische Industrielle Henry Ford war Ende der 1920er Jahre hierhergekommen, um eine ganze Musterstadt („Fordlandia“) zu errichten, die sich der Kautschukproduktion für seine Ford Motor Company widmen sollte.2 Doch die Umwandlung des Urwalds in ein industrielles Anbaugebiet scheiterte kläglich. Heute leidet die brasilianische Kautschukproduktion unter der Konkurrenz aus Asien. Die meisten Seringueiros, die Gummisammler, haben den Wald verlassen und ihr Glück in Orten wie Lábrea gesucht.

42 000 Menschen und 320 000 Rinder wohnen in Lábrea. Die Kleinstadt ist eine Aneinanderreihung elender Behausungen, die auf Pfählen am Flussufer stehen. Man erreicht sie über einen langen Steg zwischen Bergen von Müll, der abends von den Bewohnern verbrannt wird. Die Abwässer von Lábrea fließen ungeklärt in den bräunlichen Fluss. Die Hoffnung, durch die Transamazônica Anschluss an den Fortschritt zu finden und sich „der Welt zu öffnen“, hat sich hier schnell und gründlich zerschlagen. Lábreas Rang auf dem Index der menschlichen Entwicklung (0,531) ist einer der niedrigsten aller brasilianischen Städte.

Unfälle bei Gegenverkehr

Bis heute ist nur die erste Hälfte der Transamazônica asphaltiert, über weite Strecken ist sie nichts weiter als eine Schotterpiste, die in der sechs Monate dauernden Regenzeit fast unbefahrbar wird. Schnell bilden sich tiefe Furchen und Löcher, wird der dünne Kiesbelag weggespült. Die Reparaturarbeiten in der Trockenzeit verschlimmern den Zustand gewöhnlich nur, denn anstatt die Löcher aufzufüllen, werden die Erhebungen abgetragen, um die Fläche zu ebnen. So senkt sich die Straße immer weiter.

Jeder hier kann Geschichten über Unfälle, eingestürzte Brücken oder umgekippte Lastwagen erzählen, die mit Waren oder Vieh beladen waren. Im Regen wird die Schlammstraße zur Schlitterbahn. Man muss sehr langsam fahren und sich in der Mitte halten, um nicht zur Seite hin wegzurutschen. „Die meisten Unfälle passieren, wenn einmal Gegenverkehr kommt“, sagt Jorge Catusso, der seit mehr als 40 Jahren ein Restaurant an der Straße führt.

Wie die meisten Gebäude entlang der Straße in Lábrea ist auch Catussos Restaurant ein Holzhaus mit großen Türen und unverglasten Fenstern, hohen Decken und einem Vordach, das gegen Regen und Sonne schützt. Trotz des Ventilators ist die Hitze erdrückend. Seine Gäste sind Fernfahrer, die hier Essen und eine Dusche bekommen können. Sie schlafen in ihren Wagen auf dem Parkplatz, manchmal tagelang, wenn sie warten müssen, bis der Regen nachlässt.

In der Trockenzeit hängt immer eine Staubwolke über der Straße, meistens von einem Schwerlaster aufgewirbelt. Wenn es regnet, verschwimmt die Landschaft oder verschwindet ganz und gar hinter den Wasserströmen auf der Windschutzscheibe. Unabhängig vom Wetter bleibt eines immer gleich: Überall, wo der Wald sich lichtet, säumen Rinderherden den Weg. Manchmal treiben berittene Männer sie mit Geschrei auch direkt über die Straße zur nächsten Weide. Dann rutschen die Fahrzeuge wie in Zeitlupe an den Straßenrand.

Schon in den 1970er Jahren wurde der Straßenbau von einem anderen, ebenso ehrgeizigen Projekt begleitet. Ganze Bevölkerungsgruppen, „Menschen ohne Land“, vor allem aus dem Nordosten, sollten auf dem angeblichen „Land ohne Menschen“ in Amazonien angesiedelt werden.3 Das Militärregime startete eine gewaltige Werbekampagne im Radio, in den Kinos und mit großformatigen Plakaten.

„Mitten im Kalten Krieg fürchtete man, das Gebiet könnte von einem Feind besetzt werden“, erläutert Erika Carvalho, die ihre Doktorarbeit über die Transamazônica schreibt: „Von einem ‚inneren‘, also den Kommunisten, oder einem ‚äußeren‘, insbesondere den USA.“ Und Mariana Vieira Galuch, Anthropologin an der Universidade Federal do Amazonas, erklärt, die Beamten und Militärs hätten eine völlig falsche Vorstellung vom Urwald gehabt: „Sie sahen ihn als ungenutztes Land und waren von der Fruchtbarkeit der Böden überzeugt. Also drückten sie den Siedlern Motorsägen in die Hand und versicherten ihnen, sie würden gute Ernten haben.“

Estevão Anghinoni aus Paraná ganz im Süden Brasiliens war einer von denen, die 1983 diesem Ruf folgten. Er war Mitglied der Landlosen-Bewegung (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), in der sich arme Bauern und Familien, die wegen des Itaipú-Staudamms umgesiedelt worden waren, zusammengeschlossen hatten. Dieser Staudamm war auch so ein Megaprojekt des Militärregimes. Er wurde zwischen 1975 und 1982 an der Grenze zu Paraguay von beiden Ländern gemeinsam erbaut. Fast 1500 Quadratkilometer Land wurden geflutet.

Anghinoni erzählt, dass das Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) Treffen organisierte, bei denen für Ansiedlungsprojekte geworben wurde. Eines dieser Projekte war in Apuí, 600 Kilometer östlich von Lábrea: „ ‚Keine Malaria, guter Boden und gute Infrastruktur‘ – damit haben sie geworben. Wir wurden mit Autobussen hergebracht, die das Incra gechartert hatte. Die Reise dauerte über eine Woche.“

Bei der Ankunft waren die Angeworbenen schnell ernüchtert. Zwar wurden jedem zwei 60-Hektar-Parzellen zugeteilt, aber abgesehen von der Straße – die sich als unasphaltierte Piste herausstellte – gab es nichts. „Es gab nur ein großes Zelt, in dem wir alle gehaust haben. 29 Familien, monatelang. Wir haben alles selbst machen müssen, sogar die Nebenstraßen bauen“, erinnert sich Anghinoni.

Dabei wollte das Incra damals aus Apuí „das größte Besiedlungszentrum Lateinamerikas“ machen, mit 7000 angeworbenen Familien. Es wurden aber nie mehr als 1200. Die meisten der Siedler waren kleine Landwirte, die den Wald abholzten, um Nutzpflanzen anzubauen. „Wir haben angepflanzt, was uns vertraut war: Reis, Bohnen, Kaffee, Kakao, Guaraná. Aber wir konnten nichts verkaufen, es gab ja keinen Markt. Viele haben ihr Land verkauft und sind zurück in den Süden gegangen. Ende der 1990er Jahre gab es Anreize und billige Kredite, um auf Viehzucht umzusteigen. Rinder sind die einzige Möglichkeit, hier ein halbwegs anständiges Leben zu führen.“

Die Viehzüchter in der Region geben offen zu, dass sie den Wald zurückdrängen. In Apuí kommen auf 22 000 Menschen fast 180 000 Rinder. An schätzungsweise 95 Prozent der Viehzüchter hat das Brasilianische Umweltamt (Ibama) Strafbescheide verschickt. Die Geldstrafen sind hoch, niemand bezahlt sie. Die meisten fühlen sich in einer kafkaesken Gesetzgebung gefangen: Nach dem Gesetz müssen sie 80 Prozent des Waldes erhalten. „Aber bei den Bodenpreisen und dem Geld, das man investieren muss, um überhaupt etwas anzubauen oder Vieh zu züchten, wäre es total unrentabel, nur 20 Prozent des Bodens zu nutzen“, sagt Anghinonis Frau Vanilda. „Also hält sich kein Mensch an diese Vorschriften.“

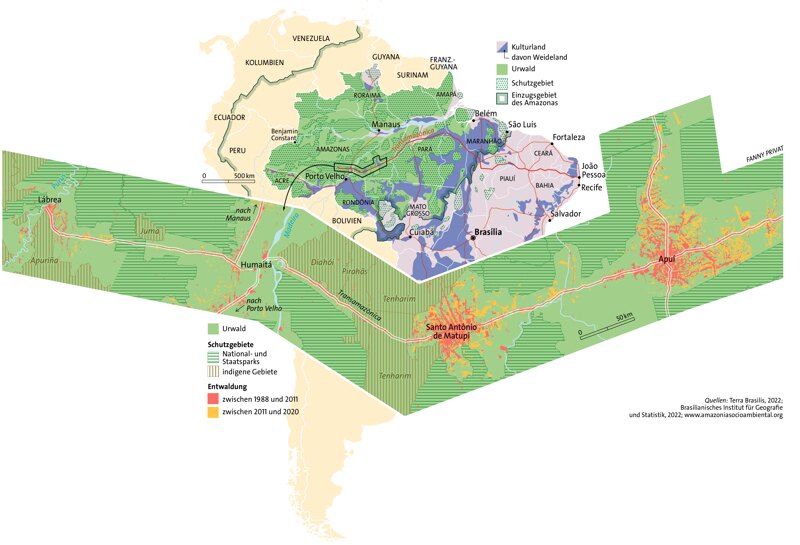

Das sieht man der Landschaft an. Nur wenige Baumwipfel ragen aus ihren Hügeln. So weit das Auge reicht, gibt es nur grüne Weiden mit weißen und schwarzen Punkten darauf, den Rindern. Alle Züchter, mit denen wir gesprochen haben, klagen über die schlechten Böden, die schnell unfruchtbar werden, wenn die Pflanzendecke des Waldes einmal verschwunden ist. Da Düngemittel zu teuer sind, muss man neue Weiden finden, also weitere Flächen entwalden. Auf denen dann auch bald nichts mehr wächst. Nach den letzten veröffentlichten Zahlen wurden zwischen Juli 2020 und August 2021 mehr als 13 000 Quadratkilometer Wald gerodet. Es ist ein neuer trauriger Rekord: 22 Prozent mehr als in den vorangegangenen 12 Monaten.

Santo Antônio do Matupi, etwa 200 Kilometer westlich von Apuí und ebenfalls an der Transamazônica gelegen, lebt von der Entwaldung. Zwar stehen bei unserem Besuch mehrere Dutzend Sägewerke still, aber man erkennt die Lastwagen der Holzfäller an ihren flachen Pritschen, auf die die Baumstämme gehievt werden. Die Fahrer sind wenig gesprächig. Einer hat gerade in den Dörfern der Indigenen Gaskanister verteilt, sicher im Gegenzug für ihre Erlaubnis, den Wald zu plündern. Mit uns sprechen will er nicht. „Wir mögen hier keine Journalisten, keine NGOs und keine Umweltpolizei“, sagt uns der Chef eines der zahlreichen Holzfällerbetriebe.

In den letzten Monaten hat das Umweltamt rund 40 Sägewerke schließen lassen, die illegal geschlagenes Holz verarbeitet hatten. Am Tag vor unserer Ankunft hat die Bundespolizei 50 Kilometer von Santo Antônio entfernt ein Holzfällercamp ausgehoben. In der Nacht haben sich die Holzfäller die beschlagnahmten Lastwagen zurückgeholt. Am Morgen drehen sich alle Gespräche darum: wie sie der Zentralverwaltung mal wieder eine lange Nase gedreht haben. Derweil schaut das Konterfei des Präsidenten von einem riesigen Plakat im Ortszentrum auf sie herab.

Die spürbare Spannung und die Stille in Santo Antônio deuten darauf hin, dass eine weitere Razzia erwartet wird. Wahrscheinlich deshalb finden wir nur einen einzigen Gesprächspartner, der uns – anonym und mit gedämpfter Stimme – im Halbdunkel seines Ladens ein wenig mehr über die Stadt erzählt. Wie viele hier hat auch er in den 1990er Jahren vom Incra Land bekommen. Die Bäume darauf verkauft er illegal an die Sägewerke. „Die Polizei kommt und geht, aber sobald sie uns den Rücken zudreht, geht das Geschäft weiter wie zuvor. Von irgendwas müssen wir schließlich leben, und das Holz bringt ordentlich was ein.“ Ein Baum mit dem begehrten dichten und harten Tropenholz Ipé (auch „Eisenholz“ oder „Diamantnuss“ genannt) bringt derzeit rund 12 000 Real, das sind fast 2000 Euro.

Hier in Santo Antônio scheint das Elend noch größer als in anderen Städten an der Transamazônica. Ungepflasterte Straßen und baufällige Häuser prägen das Bild, Geschäfte gibt es nur wenige. Dabei sind die Löhne hier eigentlich höher als anderswo in der Region. „Für die illegale Arbeit gibt es eine Risikozulage, das treibt auch alle anderen Löhne in die Höhe“, erläutert unser Informant, der mehrere Läden in der Stadt besitzt. Neben dem Fällen und dem Transport muss auch die Arbeit der „Spotter“ bezahlt werden, die nach Polizeipatrouillen Ausschau halten. Und Geld verlangen auch die „Zwischenhändler“, die das Holz lagern, bis es durch gefälschte Rechnungen „gewaschen“ ist. Das Ganze ist ein immer noch höchst einträgliches Geschäft, das allerdings durch den Mangel an Rohstoff langsam schwierig wird.

Quer durchs Land der Tenharim

Das Holz, das in Santo Antônio verkauft wird, kommt inzwischen fast ausschließlich aus den Nationalparks oder vom Land der Tenharim, eines indigenen Volks, das als einziges noch echte Wälder besitzt. Von der Transamazônica aus erkennt man deutlich die Lücken zwischen den Baumkronen, hier befinden sich die Schneisen, die geschlagen wurden, um das Holz herauszuschaffen. Die Räder der Transporter haben tiefe Spuren im Schlamm hinterlassen.

Das Gebiet der Tenharim ist fast 500 000 Hektar groß. Die Trasse der Transamazônica zerschneidet es in zwei Teile, für ihren Bau mussten mehrere Dörfer weichen. Nach Schätzungen der Nationalen Wahrheitskommission4 ist seit dem Bau der Straße, der hier nicht von der Armee, sondern vom dem privaten Straßenbauunternehmen Paranapanema durchgeführt wurde, ein Drittel des Volks der Tenharim verschwunden.

„Sie hatten den Straßenverlauf im Kopf und sind keinen Zentimeter davon abgewichen, auch wenn er durch unsere Friedhöfe, unsere heiligen Stätten und unsere Felder ging“, erzählt uns Macédo. Der 70-Jährige ist stellvertretender Vorsteher (Kazike) eines der letzten Dörfer der Gegend. „Wir hatten große Angst, noch nie hatten wir solche Maschinen gesehen. Ich musste länger als ein Jahr für sie arbeiten, wie viele andere auch, ohne je einen Lohn zu bekommen. Sie haben uns kaum etwas zu essen gegeben und gesagt: ‚Ihr Indios braucht doch gar kein Geld.‘ Wir sprachen kein Portugiesisch, wir haben nichts dagegen sagen können. Wer aufgemuckt hat, war tot.“

Mit Tränen in den Augen schildert er uns, wie die Indigenen als Vorhut losgeschickt wurden und allein mit ihren Macheten den Weg für die Bautrupps frei schlagen mussten. Diese Sklavenarbeit wurde erst Jahrzehnte später als solche anerkannt; aber die von der Wahrheitskommission empfohlenen Entschädigungen wurden trotzdem nie gezahlt. Das Unternehmen Paranapanema existiert noch heute.

Präsident Jair Bolsonaro ist hier sehr beliebt, bei Weißen wie bei Indigenen, die einen so arm wie die anderen. Eine seiner wöchentlichen Botschaften stieß vor allem bei den Jüngeren auf großes Echo: „Der Indio hat sich verändert, er entwickelt sich. Der Indio wird immer mehr ein Mensch wie wir. Er muss in die Gesellschaft integriert werden, muss richtiger Eigentümer seines Landes werden und es nutzen können.“5

Auch der Sojaanbau, der immer neue Böden braucht, breitet sich entlang der Transamazônica großflächig aus. Die Stadt Humaitá, 200 Kilometer westlich vom Gebiet der Tenharim, hat neuerdings einen eigenen Flusshafen und riesige Silos, aus denen das „grüne Gold“ den Madero-Fluss hinunter verschifft wird. Nach Angaben des Instituts für nachhaltige land- und forstwirtschaftliche Entwicklung des Amazonas (Idam) hat sich die Sojaproduktion in vier Jahren verdreifacht: Im Erntejahr 2020/21 umfasste die Anbaufläche fast 3000 Hektar.

Die Futterpflanze wird seit 2019 im Rahmen eines neuen Entwicklungsprojekts für die Region gefördert. Doch das sogenannte Amacro-Projekt (ein Akronym der Bundesstaaten Amazonas, Acre und Rondônia), das „nachhaltige und wirtschaftliche Entwicklung vereinen“ soll, besteht in Wirklichkeit nur in der Förderung von Monokulturen, insbesondere Soja. Die Produzenten, von denen viele aus Mato Grosso kommen, wo die Sojafelder schon heute viel Raum einnehmen, verlangen ein Straßennetz, um ihre Ware schneller befördern zu können.

„Wir brauchen mehr Fernstraßen wie die Transamazônica, vor allem nach Manaus. Und diese Regierung kann das schaffen“, meint Jocelito Foleto, der in der Region als Pionier gilt. Er ist ein Anhänger Bolsonaros und zählt den Besuchern auf, was die Regierung alles für die Region geleistet hat. Tatsächlich kommt der Präsident zur Eröffnung jedes neuen Straßenabschnitts und jeder neuen Brücke, Straßenbau ist ein hervorragendes Mittel der politischen Propaganda.

Der Restaurantbesitzer Catusso kam 1976 als Kind aus dem Bundesstaat Santa Catarina im Süden Brasiliens ins Amazonasgebiet. Bis heute lebt er auf dem Land, das sein Vater vom Incra bekommen hatte. „Jahrelang waren wir uns hier selbst überlassen. Ich musste 21 Frauen bei der Entbindung helfen, weil wir sie nicht ins Krankenhaus bringen konnten. Es gab auch keine Schule. Wer nach Humaitá, in die nächste Stadt wollte, stieg mit jeder Menge Maniok und Bananen in den Bus, weil man nie wusste, wie lange die Reise dauern würde.“

In jedem Gespräch taucht unweigerlich das Stichwort Asphalt auf. Es gibt die Anhänger und die Gegner, die „Gläubigen“ und die „Durchblicker“. Die BR 230, so der offizielle Name der Transamazônica, wird niemals asphaltiert werden, glauben einige; denn auch die BR 319, die in die 2-Millionen-Einwohner-Stadt Manaus, Hauptstadt des Bundesstaats Amazonas, führt, wurde in 20 Jahren nie asphaltiert – trotz zahlreicher technischer Versuche und politischer Anläufe, um die Umweltverträglichkeit zu bescheinigen.

„Die Bevölkerung hier träumt davon, dass die Straße asphaltiert wird. Bei jeder Gemeindewahl versprechen es alle Kandidaten in Lábrea, obwohl die Entscheidung gar nicht bei ihnen liegt“, erzählt Socorro Rodrigues. Er leitet eine Kooperative, die Früchte des Waldes liefert. Gewöhnlich werden sie über den Fluss nach Manaus transportiert. In dringenden Fällen wählt er das Flugzeug, aber niemals die Straße. „Mit dem Schiff sind die Waren in einer Woche in Manaus. Wäre die Straße asphaltiert, würden wir zwölf Stunden brauchen, so sind es drei bis fünf Tage und die Unfallgefahr ist groß. Trotzdem bin ich gegen die Asphaltierung, weil sie die Entwaldung nur verschlimmern würde.“

Über weite Strecken ist aus dem Wald entlang der Straße tatsächlich eine smaragdgrüne Weidefläche geworden, mit ein paar Palmen, in deren Schatten sich die Rinder flüchten. Manchmal ist die Erde schwarz verbrannt, manchmal qualmt sie sogar noch, das sind die Spuren der Rodung. Diese verbotene und äußerst klimaschädliche Praxis reichert den Boden mit Nährstoffen an und erleichtert die Entwaldung. Die meisten Bäume werden vor dem Feuer nicht gefällt, ihr Wert lohnt die Anstrengung nicht. Dadurch wächst auch die Waldbrandgefahr. Satellitenbilder zeigen riesige abgeholzte Flächen entlang der Straße und rund um die Zentren, die das Militärregime für seine Besiedlungsprojekte ausgewählt hatte. Die Bilder machen überdeutlich, dass die Straße, die den Fortschritt bringen sollte, nur zweierlei gebracht hat: Feuer und Rinder.

2 Siehe Greg Grandin, „Die Weigerung der Gummibäume“, LMd, August 2011.

5 Wöchentliche Botschaft von Präsident Bolsonaro in den sozialen Medien, 23. Januar 2020.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Anne Vigna ist Journalistin in Rio de Janeiro.