Weniger Soldaten, mehr Drohnen

Welche Lehren die USA aus den gescheiterten Militäreinsätzen der letzten Jahrzehnte für die Kriege der Zukunft ziehen

von Gilbert Achcar

Nach seinem Amtsantritt als US-Präsident im Januar 2021 weigerte sich Joe Biden, den US-Truppeneinsatz in Afghanistan zu verlängern. Damit brachte er eine breite Front unterschiedlicher Interessengruppen gegen sich auf, von Kriegstreibern, die die globale Vorherrschaft der Vereinigten Staaten behaupten wollten, bis zu liberalen Befürwortern der Intervention, die sich vorgeblich um das Schicksal der afghanischen Frauen sorgten.

Nun ist Biden alles andere als ein Friedensengel, wie sein politischer Werdegang hinreichend belegt. Er hat lediglich einen Einsatz beendet, der weder den Vormarsch der Taliban verhindern konnte, noch die Bildung der für die USA noch weitaus gefährlicheren Terrorgruppe Islamischer Staat Khorasan (IS-K).

Der Zusammenbruch der afghanischen Regierung und das Chaos in der letzten Phase des Rückzugs der US-Truppen und ihrer Verbündeten aus Kabul waren indes ein passender Schlusspunkt für den 20 Jahre währenden „Krieg gegen den Terror“, den die Regierung unter George W. Bush nach den Attentaten vom 11. September 2001 begonnen hatte. Denn dieser Krieg hat dem globalen Machtanspruch der USA eine schwere Niederlage zugefügt – die zweite dieser Art seit dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Scheitern in Vietnam.

Für den „Krieg gegen den Terror“ fiel das Scheitern im Irak jedoch weit mehr ins Gewicht als das misslungene Abenteuer in Afghanistan, auch wenn der Rückzug der US-Truppen aus Bagdad geordnet gelang. Da die Golfregion seit 1945 stets im außenpolitischen Fokus der amerikanischen Weltmacht lag, hat der Irak für sie eine deutlich größere strategische Bedeutung als Afghanistan.

Der Einmarsch im Irak war im Übrigen schon 1998 Thema in einem Aufruf der neokonservativen Denkfabrik Project for the New American Century an den damaligen Präsidenten Clinton. In dieser Gruppe waren sowohl Demokraten wie Republikaner vertreten, und aus ihr rekrutierten sich auch die späteren Strategen der Administration von George W. Bush.

Zwei von ihnen, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und sein Vize Paul Wolfowitz, hatten unmittelbar nach dem 11. September eine Irak-Invasion gefordert. Aber die Armee beharrte damals darauf, eine militärische Vergeltung müsse in Afghanistan beginnen, dem Rückzugsort von al-Qaida. Die Zahlenstärke der entsandten Truppen zu Beginn der jeweiligen Feldzüge zeigt jedoch, wo die wahren Prioritäten lagen: 2002 schickte Washington weniger als 10 000 Soldatinnen und Soldaten nach Afghanistan (bis 2007 noch nicht einmal 25 000), während ab 2003 über 140 000 in den Irak entsandt wurden.1 Trotzdem sahen sich die US-Streitkräfte gezwungen, 2011 aus dem Irak abzuziehen, nachdem die Bush-Regierung 2008 zähneknirschend auf das „Abkommen zum Truppenstatus“ mit der irakischen Regierung unter Nuri al-Maliki eingegangen war – einem Freund Irans.

So verließen die USA ein Land, das in die Abhängigkeit eines Nachbarstaates geraten war, der für ihre Interessen weitaus gefährlicher war als die Taliban. Und wenn der Rückzug der US-Truppen nicht zum sofortigen Zusammenbruch der vom Pentagon aufgebauten irakischen Armee führte, dann lag das nur daran, dass damals, 2011, eine unmittelbare Bedrohung fehlte. Als drei Jahre später der „Islamische Staat“ von Syrien aus auf irakisches Staatsgebiet vordrang, zeigten die Regierungsstreitkräfte dort ähnliche Auflösungserscheinungen wie die in Afghanistan im August.

Präsident Bush junior und seine Regierung setzten darauf, den „Krieg gegen den Terror“ als ideologischen Vorwand zu nehmen um die imperialen Feldzüge der USA wiederaufzunehmen. Die traumatisierte Bevölkerung in den USA unterstützte diese neuen Abenteuer zunächst auch weitgehend.

Bereits zehn Jahre zuvor hatte Präsident George Bush senior (1989–1993) geglaubt, mit seinem Sieg gegen den Irak im Zweiten Golfkrieg die USA vom „Vietnam-Syndrom“ befreit zu haben – die Ablehnung weiterer globaler Kriege nach der Niederlage in Indochina sei in der Bevölkerung nun geschwunden.

Doch Vater wie Sohn hatten sich getäuscht. Die Verstrickung der USA im Irak führte zur Rückkehr des Vietnam-Syndroms. Die militärische Glaubwürdigkeit Washingtons, also sein Abschreckungspotenzial, erlitt einen schweren Schlag, was dazu führte, dass Iran und Russland ihren Einfluss im Nahen und Mittleren Osten ausweiten konnten.

Folgen des Vietnam-Syndroms

Die Regierung von Bush junior war gescheitert, weil sie die Regeln der unter Bush senior formulierten Militärdoktrin nicht beachtet hatte, die darauf abzielte, jede Verstrickung in einen länger andauernden Krieg zu vermeiden, der zehntausende Soldatinnen und Soldaten binden und beträchtliche Opfer fordern würde.

Die Wehrpflicht hatte man 1973 abgeschafft, und das Pentagon wollte nicht mehr, wie in Vietnam, möglicherweise rebellisch gesinnte Studierende in die Schlacht schicken. Die militärischen Interventionen der Zukunft sollten sich vor allem auf Kriege aus der Ferne beschränken, für die man mithilfe der neuen Technologien „intelligente“ Waffen herstellen würde.

Der Einsatz von Bodentruppen sollte zahlen- und zeitmäßig begrenzt werden, um die direkte Verwicklung von US-Soldaten in Kämpfe am Boden zu verhindern. War jedoch eine Bodenoffensive unvermeidlich, dann sollte sie aus einer Position erdrückender Überlegenheit erfolgen, um jede Art Hängepartie zu vermeiden.

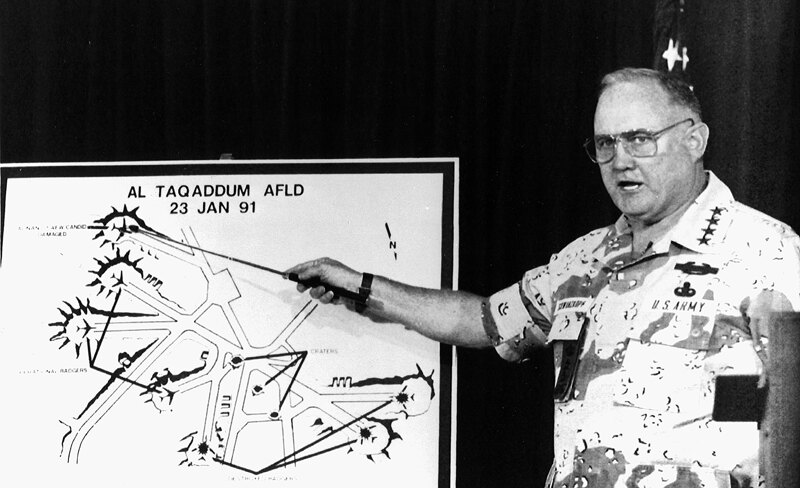

Die Militäroperation gegen den Irak nach der Besetzung von Kuwait 1991 war dieser Doktrin gefolgt. Washington zog am Kampfschauplatz eine riesige Streitmacht zusammen (540 000 Soldatinnen und Soldaten, fast 2000 Flugzeuge), denn Präsident Bush senior wollte bei diesem ersten großen Krieg seit dem Debakel von Vietnam keinerlei Risiko eingehen.

Vor dem Einsatz von Bodentruppen wurde der Irak zudem einer massiven Zerstörungskampagne aus der Luft mit Raketenbeschuss und Bombenteppichen ausgesetzt. Die anschließenden Kampfhandlungen dauerten nur sechs Wochen, mit geringen amerikanischen Verlusten (148 Tote), und sie erreichten ihr Ziel: Die irakischen Truppen mussten Kuwait verlassen.

Bei George W. Bushs Offensiven unter dem Banner des „Kriegs gegen den Terror“ hielt man sich nur beim ersten Einsatz in Afghanistan zunächst an die Post-Vietnam-Doktrin: intensiver Krieg aus der Ferne und begrenzter Aufmarsch von US-Truppen. In die Kämpfe am Boden schickte man vor allem lokale Streitkräfte, die den Kriegsherren der Nordallianz unterstanden.

Der Einmarsch im Irak zielte dagegen von Anfang an auf eine verlängerte Besatzung des Landes, was einen kompletten Verstoß gegen die „Lehren aus Vietnam“ darstellte. Die Besatzung wurde mit der unsinnigen Idee gerechtfertigt, die irakische Bevölkerung werde die US-Truppen als Befreier begrüßen, was auch das Missverhältnis zwischen der relativ geringen Zahl von Einsatzkräften (130 000 US-Soldaten) und ihrer riesigen Aufgabe erklärt.

Die Folgen sind bekannt. Der Aufbau eines neuen Staates im Irak unter der Ägide der Besatzer kam letztlich Iran zugute. Zugleich hatte sich Washington immer stärker in dem parallelen und nicht weniger unsinnigen Vorhaben engagiert, auch in Afghanistan den Aufbau eines neuen Staates zu instrumentieren. Dadurch wurde dieser Krieg schließlich zum längsten in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten.

Präsident Barack Obama trat entschieden für eine Rückkehr zur Post-Vietnam-Doktrin ein, ebenso wie sein Nachfolger Trump. Obama hatte sich gegen die Irak-Invasion ausgesprochen und war sehr zögerlich, sich auf neue Kriegsabenteuer einzulassen. Die US-Intervention in Libyen 2011 bestand daher ausschließlich aus Distanzschlägen und war zeitlich begrenzt. Obama hielt sich auch mit direkten Angriffen in Syrien zurück, bis der IS seine Offensive im Nordirak startete.

Eingeplante Kollateralschäden

Gegen den IS führte Obama einen Krieg aus der Ferne, mit einem begrenzten Truppenkontingent am Boden, das lediglich die lokalen Kräfte lenken sollte: die neu aufgestellten Regierungstruppen, die Kämpfer der autonomen kurdischen Region und proiranische, schiitische Milizen im Irak, die kurdischen Truppen in Syrien.

Dieser erfolgreiche Feldzug gegen den IS kostete die USA relativ wenig und stand damit in krassem Gegensatz zu den extrem teuren und letztlich gescheiterten Invasionen, die George W. Bush gestartet hatte. Zugleich aber übertraf Obama seinen Amtsvorgänger beim Einsatz von Kampfdrohnen, die eine erhebliche Zahl von Opfern forderten.2

Obgleich Donald Trump von der Idee besessen war, das Werk seines Vorgängers zu zerstören, folgte er Obamas Linie und kündigte einen Truppenabzug aus Afghanistan bis zum 1. Mai 2021 an. Trump ließ ebenfalls flächendeckend Drohnen einsetzen, und er sorgte dafür, dass diese Praxis noch mehr als bis dahin der öffentlichen Kontrolle entzogen wurde.3

Auch Joe Biden folgte der Linie seiner beiden Vorgänger. Im Wahlkampf hatte er sich als Anhänger der – von den Lehren aus Vietnam geprägten – Militärdoktrin bekannt, die im Irak und Syrien gegen den IS angewandt wurde: Es gebe einen großen Unterschied, schrieb er 2020, zwischen „großen Truppenaufmärschen von unabsehbarer Dauer“ – damit müsse Schluss sein – „und dem Einsatz von ein paar hundert militärischen Spezialkräften“.4 Solche klein angelegten Missionen seien „militärisch, wirtschaftlich und politisch machbar“ und dienten den US-Interessen.

Deshalb sorgte Biden auch dafür, dass der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan vollständig durchgezogen wurde, und gewährte lediglich einen Aufschub von vier Monaten. Er schaffte es allerdings nicht, die Katastrophe zu verhindern, deren Zeugin dann die ganze Welt wurde.

Nur einen Monat nach seiner Amtseinführung befahl Biden einen Raketenangriff auf iranische Stellungen in Syrien und machte so deutlich, dass er ebenso wie Trump nicht zögern würde, alle Arten von Distanzwaffen einzusetzen. Er befahl auch den Drohnenangriff vom 29. August in Kabul, bei dem angeblich ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug zerstört wurde, das für ein Selbstmordattentat am Flughafen von Kabul vorgesehen sein sollte. Drei Tage zuvor hatte es dort bereits einen Anschlag mit 180 Todesopfern gegeben, darunter 13 US-Soldaten.

Nach einer Recherche der New York Times musste das Pentagon am 17. September jedoch zugeben, dass man sich im Ziel getäuscht und stattdessen 10 unschuldige Menschen getötet hatte, darunter 7 Kinder.5 Keiner der verantwortlichen Offiziere wurde daraufhin zur Rechenschaft gezogen.

Die Ermordung von Zivilpersonen gilt als Kollateralschaden des Einsatzes von Drohnen wie aller Formen des Kriegs aus der Ferne. Nach Berechnungen einer britischen Beobachtungsstelle haben die USA von 2010 bis 2020 über 14 000 Drohnenangriffe durchgeführt und dabei zwischen 9000 und 17 000 Menschen getötet, darunter 910 bis 2200 Zivilisten.6

Um ihre Vormachtstellung in der Welt aufrechtzuerhalten und die großen Rivalen China und Russland abzuschrecken, haben die USA gleichzeitig ihre Militärausgaben immer weiter erhöht – zur großen Zufriedenheit des militärisch-industriellen Komplexes.

Trotz des Rückzugs aus Afghanistan hat die neue Regierung unter Biden für das Haushaltsjahr 2022 einen 715 Milliarden Dollar schweren Verteidigungsetat im Kongress eingereicht. Am 23. September beschloss das Repräsentantenhaus mit einer Mehrheit von 316 gegen 113 Stimmen, noch weitere 25 Milliarden Dollar zu genehmigen.7 Damit nähert sich der neue Haushalt nominal dem Rekordniveau von 2011 an – und das war noch vor dem Rückzug aus dem Irak.

4 Joseph R. Biden, Jr., „Why America Must Lead Again“, Foreign Affairs, März/April 2020.

6 „Drone Warfare“, The Bureau of Investigative Journalism, London.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Gilbert Achcar ist Professor für Entwicklungsstudien an der School of Oriental and African Studies (SOAS) der University of London.