Londons rote Jahre

In den 1980ern betrieb der Stadtrat unter Ken Livingstone eine linke Politik – das ist lange her

von Owen Hatherley

Wohl kaum einer der größeren Staaten dieser Welt wird so sehr von seiner Hauptstadt dominiert wie Großbritannien. Eigentlich war das schon immer so: Seit dem Mittelalter befindet sich das politische Machtzentrum in Westminster und das Finanzzentrum in der City of London. Zwar sind ab dem frühen 19. Jahrhundert große industrielle Ballungsräume in Mittel- und Nordengland, in Zentralschottland und Südwales entstanden, doch das Schrumpfen der britischen Industrie nach 1945 hat die Dominanz Londons erneut vergrößert.

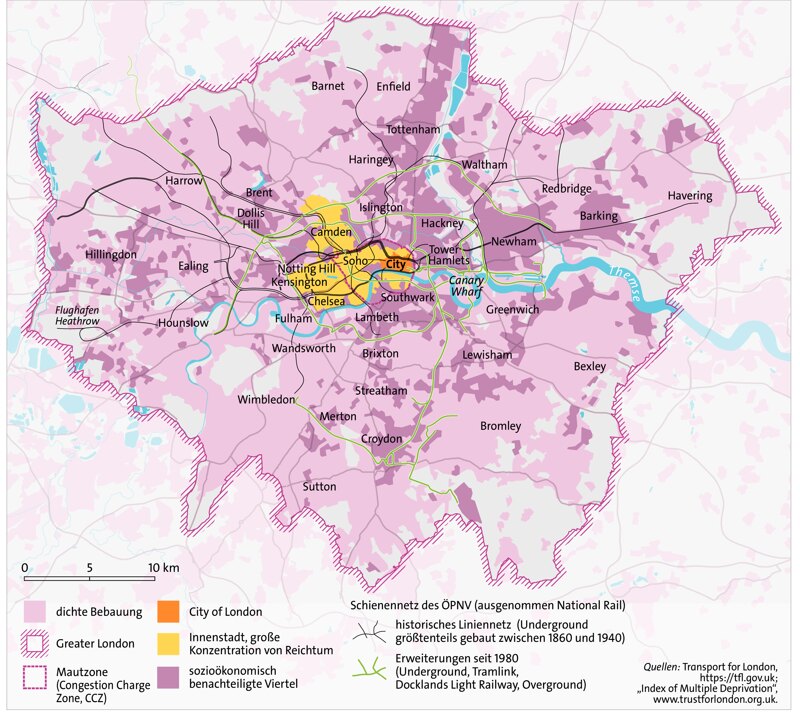

Innerhalb der Londoner Stadtgrenzen leben heute fast 9 Millionen Menschen. Hinzu kommt ein riesiges Pendlereinzugsgebiet, das London zum Kern einer Agglomeration von rund 14 Millionen Menschen macht – fünfmal mehr, als in den Stadtregionen von Greater Manchester, Birmingham und Glasgow leben. In sozialökonomischer Hinsicht sind die Unterschiede noch ausgeprägter: Die riesige Kluft in Bezug auf Wohlstand, Lebensstandard und Produktivität zwischen dem Großraum London und den Midlands, Wales und Nordengland macht Großbritannien zu dem Land mit der weitaus größten regionalen Ungleichheit in Europa.1

Was die schiere Größe betrifft, so kommen Paris und die Île-de-France dem Großraum London durchaus nahe, aber ihre innerfranzösische Dominanz wird durch die veritablen regionalen Machtzentren Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux und Marseille abgemildert. Andere große Hauptstädte der EU, wie Berlin und Madrid, haben jeweils weniger als die Hälfte der Bevölkerung Londons und stehen überdies – wie auch Rom, Warschau und Bukarest – in starker inländischer Konkurrenz zu anderen regionalen Zentren. Istanbul ist zwar größer als London, wird aber von Ankara regiert. Wirklich vergleichbar ist nur Moskau mit seiner raumfressenden Expansion und seiner radikalen ökonomischen Sonderstellung innerhalb eines verarmten Landes. Und doch ist St. Petersburg für Moskau eine ernsthaftere Rivalin, als es Manchester oder Birmingham für London sind.

Unausweichlich war das nicht. Zwischen 1940 und 1980 schrumpfte die Einwohnerzahl Londons dramatisch, um rund 2 Millionen. Es war das gewollte Resultat einer systematischen „Umsiedlung“ in sogenannte New Towns und die umliegenden suburbanen „Home Counties“.2 Seit Beginn der 1980er Jahre schlug sich London mit ähnlichen Problemen herum wie Liverpool, Manchester oder Glasgow: mit Arbeitslosigkeit, Deindustrialisierung und „betreutem Niedergang“. Im selben Jahrzehnt entstand aber auch jene besondere Kombination kultureller und ökonomischer Trends, die London zu seiner heutigen Anziehungskraft verhalfen und letztendlich dazu führten, dass die Wahlergebnisse hier deutlich anders ausfielen als im Rest des Landes.

Was London zum Magneten machte, war – auf ökonomischer Ebene – die Forderung von Margaret Thatchers Rottweiler, Arbeitsminister Norman Tebbit, die Arbeitslosen des Nordens sollten sich gefälligst „auf ihr Rad schwingen und einen Job suchen“. Wobei ihre neuen Jobs einesteils auf die Expansion des Handels- und Dienstleistungssektors zurückgingen, die durch den frisch deregulierten Finanzplatz, die City of London, vorangetrieben wurde. Doch das Wachstum der Hauptstadt beruhte auch auf ihrem legendären Ruf als das Zentrum der Kulturindustrie, als Leuchtturm sexueller und ethnischer Toleranz und als postimperialer Schmelztiegel. London hat Millionen Menschen aus Westafrika, Ostasien, Lateinamerika und Osteuropa absorbiert und ebenso viele, die der verarmten englischen und walisischen Provinz entflohen waren. Dass die kapitalistische Metropole schlechthin zum Schmelztiegel werden konnte, verdankte sie jedoch der Tatsache, dass sie über lange Zeit von links regiert wurde.

Auch bei nationalen Wahlen unterschied sich die Hauptstadt deutlich vom Rest des Landes – sogar noch bei der letzten Unterhauswahl im Dezember 2019, bei denen – trotz des konservativen Erdrutschsiegs – in London die Labour Party Corbyns vorn lag. Hier hatten die Tories schon bei der Unterhauswahl 2015 hunderttausende Stimmen und wichtige Mandate verloren. Und beim EU-Referendum 2016 war London, zusammen mit Schottland, die Region mit der strammsten Brexit-Ablehnung. Bei der Unterhauswahl 2017 ging selbst das vornehme Kensington an Labour, und auch mehrere südostenglische Pendlerstädte erlebten einen scharfen Linksruck.

Ein Rückblick auf die Geschichte Londons als sozialistischer Hochburg könnte eine Perspektive für die Zukunft einer Stadt aufzeigen, in der die aktuelle Tory-Administration so wenig Legitimität besitzt wie in Schottland.

Die Livingstone-Ära der frühen 1980er Jahre wurde oft als eine Art Pariser Commune dargestellt. Seinerzeit heftig attackiert von der Boulevardpresse und dem rechten Labour-Flügel, gilt sie heute vielen jungen Linken als die Periode, in der eine neue und tragfähige Vorstellung von Sozialismus entwickelt wurde. Ein sozialistisches Modell, das so erfolgreich war, dass der politische Gegner es mit allen Mitteln kaputtzumachen versuchte.

Kurz nachdem Ken Livingstone 1981 zum Vorsitzenden des Greater London Council (GLC) gewählt worden war, präsentierte er die neue Führungsriege des GLC als die „Post-68er-Generation in der Politik“: leidenschaftlich und eindeutig antirassistisch, antihomophob, antiimperialistisch und antisexistisch.3 Diese Generation hatte nichts mit Verstaatlichungen à la Labour im Sinn, sie setzte vielmehr auf die Förderung von Genossenschaften und Kommunen.

Das GLC der Livingstone-Ära war keineswegs sektiererisch, sondern versuchte Brücken zur traditionellen gewerkschaftlichen Linken zu bauen. So entstand allmählich eine interethnische und überregionale Solidarität, wie sie sich schon Ende der 1970er Jahre zwischen streikenden asiatischen Arbeiterinnen und fliegenden Streikposten aus Yorkshire entwickelt hatte. In der Erinnerung der radikalen Urbanistin Doreen Massey, die damals für das GLC arbeitete, gab es einen kurzen Moment, in dem der Schulterschluss zwischen Livingstone und Arthur Scargill, dem Chef der Bergarbeitergewerkschaft, ein Bündnis zwischen neuer und alter Labour zu ermöglichen schien. Doch dann wurden in kürzester Zeit beide Gruppen besiegt, und zwar nicht nur von der Thatcher-Truppe. Zu den Gegnern gehörten auch „ein Großteil der Labour-Parlamentsfraktion und Kräfte des gesamten politischen Spektrums, die für die Entwicklung einer Politik, die feministisch, antirassistisch und antihomophob war und zugleich das Kapital angriff, nur Hohn und Spott übrighatten“.4

Die Livingstone-Ära hat aber auch eine andere Seite. Sie bereitete den Boden für das multikulturelle Kapital der „kreativen Industrien“, wie wir sie heute kennen. Mit dem damals verkündeten Motto „London is open“ begann die Wende. In Livingstones Worten: „Wir wollten London nicht weiter absteigen sehen, obwohl wir uns sicher nicht vorgestellt hatten, dass die Stadt sogar New York herausfordern würde, wie es dann geschah.“5

Solidarität zwischen Punks und Bergarbeitern

Was die Wirkung des GLC-Projekts betrifft, so gilt es zwischen seiner Industriepolitik und seinen kulturellen Interventionen zu unterscheiden. Ein Großteil des Budgets floss in das Greater London Enterprise Board (GLEB), das ernsthaft eine „Planung von unten“ versuchte.6 Das Ziel war, staatliche Monopole zu schaffen, die auf Kontrolle und Selbstverwaltung der Beschäftigten fußten. Damit sollten die alten bürokratischen Strukturen überwunden werden, die laut Livingstone „die Bedürfnisse der Verbraucher völlig missachteten“ und damit für die „zweifellos existierende Feindseligkeit gegenüber öffentlichen Unternehmen verantwortlich waren“.7

In verlassenen Anlagen der Fertigungsindustrie blühten genossenschaftliche und Kleinunternehmen auf; für ehemals schwerindustrielle Zonen wurden „Pläne von unten“ entwickelt, die etwa auf dem Gelände der gigantischen Royal Docks im Ostlondoner Bezirk Newham genossenschaftliche Wohnungen und neue Industriebetriebe vorsahen. Das GLC erwarb weitere potenzielle Standorte für ähnliche Projekte, denen gemeinsam war, dass sie aus dem organisierte Kampf lokaler Gruppen hervorgingen.8

Doch die radikale Wirtschaftspolitik Livingstones erregte weniger Aufsehen als seine propagandistisch brillanten Auftritte. Bei den Unruhen in Brixton vom April 1981 – einem Massenprotest gegen rassistische Übergriffe durch die Polizei – verteidigte Livingstone die Aufrührer öffentlich in seinen Wahlkampfauftritten.

Während sich der GLC für ein Ende der Apartheid in Südafrika, die irische Wiedervereinigung, die Selbstorganisierung der Schwarzen und die Rechte von Homosexuellen starkmachte, blieb Livingstone überraschend populär, obwohl die Hauptstadtpresse all diese Initiativen dämonisierte. 1983 begründete er seine Politik damit, dass eine Veränderung der Gesellschaft nur mit Hilfe der männlichen Arbeiterklasse unmöglich sei: „Dazu braucht man eine Koalition aus qualifizierten und unqualifizierten Arbeitern, Arbeitslosen, Frauen und Schwarzen sowie sexuell unterdrückten Minderheiten. Das aber bedeutet, dass wir selbst uns ändern müssen“.9

Die Änderung brachte serienweise öffentliche Festivals, Konzerte und Veranstaltungen mit sich. Der neulinke GLC sagte sich vom kulturellen Puritanismus los, der stets in der Londoner Labour Party geschlummert hatte. Das GLC Free Festival vom Juli 1984 im Battersea Park fiel mit dem Höhepunkt des Bergarbeiterstreiks zusammen. Während sich Punks und Rastafaris auf den Fluren der Londoner County Hall tummelten, konnten im GLC-Sitzungssaal Anna Scargill und Bergarbeiterfrauen in eigener Sache reden.10

In dieser Demonstration lebendiger Demokratie und Offenheit schien für einen kurzen Moment die urbane Vision der neuen Linken Londons auf. Ob sie langfristig eine Chance gehabt hätte, wissen wir nicht, aber das war offenbar Thatchers Befürchtung. Livingstone regierte eine nach links tendierende Hauptstadt in einem Land, das scharf nach rechts ausscherte. Der GLC-Vorsitzende wollte in London vorführen, wie sozialistisches Regieren im Kleinen aussehen kann. Die Tories mussten mitansehen, wie auf dem Dach der County Hall, am Themse-Ufer gegenüber dem Parlament, die aktuellen Arbeitslosenzahlen angezeigt wurde. Das musste ein Ende haben. Die Gesetze zur Abschaffung des GLC und sechs weiterer Stadtparlamente wurden 1986 verabschiedet; Livingstone verlor seinen Posten. Im selben Jahr deregulierte Thatcher den Finanzsektor und löste den „Big Bang“ für die Londoner City aus. Voll digitalisierte Aktien und Geldmärkte machten dem „Gentlemen-Kapitalismus“ ein Ende.

In den Jahren, in denen London nur auf Bezirksebene verwaltet wurde und bei bestimmten Belangen die konservativen Zentralregierungen direkt intervenierten, entstand eine zweite, noch weniger regulierte City in den Docklands, wo der GLC einst seine „Planung von unten“ praktizieren wollte. Am Canary Wharf wurde eine mit US-Kapital finanzierte Wolkenkratzerkolonie hochgezogen. Das Projekt wurde als von Planungsfesseln befreit angepriesen, erfuhr aber natürlich massive Regierungshilfe durch die Sanierung der industriellen Altlasten und durch Investitionen in eine neue Bahnlinie, die Docklands Light Railway. Das London von heute ist vor allem das Ergebnis dieser zwei Entwicklungen. Während die City zu Europas Wall Street, zum Bindeglied zwischen den Börsen von New York, Frankfurt, Paris und Schanghai wurde, entstand mit der zweiten City von Canary Wharf ein Tableau, auf dem die Finanzjongleure dieser Welt mit höchstem Einsätzen spielen konnten.

Bei der ersten Direktwahl für den neu geschaffenen Posten des Londoner Bürgermeisters im Mai 2000 verhinderten Premierminister Tony Blair und sein Schatzkanzler Gordon Brown, dass Ken Livingstone für ihre Partei kandidierte. Daraufhin trat Livingstone als Unabhängiger an und wurde aus der Labour Party ausgeschlossen. Er erzielte einen Erdrutschsieg mit 58 Prozent der Stimmen.

In seinem neuen Amt konzentrierte Livingstone sich auf das Verkehrsproblem. Er führte eine innerstädtische Mautzone ein, die das Pkw-Aufkommen in der Hauptstadt zügig um mehr als 10 Prozent reduzierte. Er ließ das Busnetz erweitern und hielt die Ticketpreise niedrig, was zu einem massiven Anstieg der Fahrgastzahlen führte. Das kommunale Unternehmen Transport for London machte sich daran, die privatisierten Eisenbahnlinien der Stadt in kommunales Eigentum zu überführen und nach dem Vorbild der deutschen S-Bahn-Systeme eine „London Overground“ zu schaffen. Neue Straßenbahnlinien bedienten die südlichen Vororte und selbst die Passagierboote auf der Themse wurden in das öffentliche Nahverkehrsnetz eingebunden.

Blair und Brown opponierten entschieden gegen Livingstones Verkehrspolitik. Der Bürgermeister klagte gegen die Pläne Browns, die U-Bahn zu teilprivatisieren, unterlag aber vor Gericht. Allerdings fuhren die neuen privaten Betreiber die Londoner Tube an die Wand, die daraufhin von Livingstones Nachfolger Boris Johnson still und leise verstaatlicht wurde.

Die Verbesserung des öffentlichen Verkehrssystems hatte aber nicht vorhergesehene Konsequenzen: Sie heizte das Ansteigen der Immobilienpreise an. Die Mittelklasse, aber auch die Besserverdiener aus dem Finanzsektors gaben ihre dicken Autos und Vorstadthäuser auf und kehrten in die Metropole zurück. Während Wohnungen neben Gleisanlagen früher als verrußt, schäbig und daher billig galten, gingen die Preise für Wohnungen in unmittelbarer Nähe zu einer Station der U-Bahn, der Docklands Light Railway oder der Overground-Linien in die Höhe. Das war allerdings auch eine Folge von Livingstones großem Versagen in Sachen Wohnungsbau und Raumplanung – eine unvermeidliche Folge seiner Deals mit der enorm mächtigen City und der mit ihr verbündeten Immobilienbranche.

Die seriöseste und wohlwollendste Einschätzung von Livingstones Wirken als direkt gewähltes Stadtoberhaupt hat dessen alte GLC-Mitstreiterin Doreen Massey vorgelegt. In ihrem Buch „World City“ (2007) benennt sie das „ökonomische Axiom“, das der Politik Livingstones zugrunde lag: „das Bestreben, die Fortsetzung des bestehenden Wachstums im Finanz- und Dienstleistungssektor zu sichern“.

Tatsächlich hat die soziale Ungleichheit während Livingstones zweiter Amtszeit als Bürgermeister (2004–2008) zugenommen. Das wurde oft als Begleiterscheinung gesehen, war in Wirklichkeit aber eine Konsequenz seines neuen Wachstums- und Verteilungskonzepts. Die Errichtung neuer Luxuswohnungen in Bezirken wie Newham, Southwark und Tower Hamlets, die zu den ärmsten Gegenden des Landes gehörten, veranschaulichte auf besonders extreme Weise, dass das Gefälle zwischen Reich und Arm in London „viel ausgeprägter war als irgendwo sonst im Land“, wie Massey vermerkt. Wobei die Tatsache, dass in London die Armen Tür an Tür mit den Reichen leben müssen, ihr Leben nur noch härter macht.11

In der Ära Livingstone wurde auch zugelassen, dass sich die City völlig unkontrolliert entwickelte. Jahrelang war das Bankenviertel durch zwei einzelne Wolkenkratzer geprägt. Aber dann schossen plötzlich massenhaft Bürohochhäuser aus dem Boden. Die erlaubten sich – oft genug durch Peter Rees, den schöngeistigen Planungsdirektor der City, ermutigte – geradezu perverse Formen, wobei sie bewusst „Sichtachsen“ zwischen den Londoner Parks und der St.-Pauls-Kathedrale bilden sollten, um dem von Livingstone bevorzugten Planungsprinzip gerecht zu werden.

Schließlich wurden Wolkenkratzer auch jenseits des demokratiefreien Finanzdistrikts errichtet. Und zwar mit ausdrücklicher Genehmigung durch Livingstones Büro, das den Baukonzernen als Gegenleistung „erschwinglichen Wohnraum“ und die finanzielle Beteiligung am Ausbau der Verkehrsinfrastruktur abpressen wollte. Das Ergebnis war zuweilen der reine Irrwitz.

Unter New Labour wurden Investoren dazu gebracht, statt im Grüngürtel vornehmlich in ehemaligen Gewerbegebieten zu bauen. Dadurch entstanden in London zwei neue, die Metropole durchschneidende Axialstädte. Die eine erstreckt sich in Ost-West-Richtung am früher industriell geprägten Südufer der Themse, die andere in Nord-Süd-Richtung entlang des River Lea. Die zweite ist eine Hinterlassenschaft der Olympischen Sommerspiele 2012, für deren Ausrichtung Livingstone so hart gekämpft hatte. Industrielle East-End-Viertel wie Hackney Wick und Stratford hat sie in Luxushochhaussiedlungen verwandelt.

Obwohl in London weit mehr Menschen wohnen als in Schottland, wurden dort seit 2000 mehr neue Sozialwohnungen gebaut als in der Hauptstadt. Livingstone berief sich darauf, dass er nicht befugt sei, wohlhabendere Distrikte Londons stärker zu besteuern, um so die ärmeren zu subventionieren. Der schottische Regierungschef Alex Salmond hat damals diese Befugnis reklamiert – und bekommen. Auch Livingstone und seine Leute hätten durchaus gegen die Immobilien- und Finanzbranche vorgehen können, waren aber wohl eher nicht dazu gewillt.

Auch an seiner ehemals so konsequenten antirassistischen, antisexistischen und antiimperialistischen Politik machte Livingstone einige Abstriche. Zum Beispiel als er 2005 die tödlichen Schüsse der Metropolitan Police auf den brasilianischen Arbeiter Jean Charles de Menezes verteidigte. Doch es war vor allem die schwindelerregende Verteuerung der Lebenshaltungskosten, die Livingstones Wählerbasis dermaßen demoralisierte, dass die Tories die Hauptstadt 2008 zurückerobern und Boris Johnson als Bürgermeister installieren konnten.

Johnsons Wahlkampfstrategie beruhte zum einen auf der sogenannten Zone-5-Strategie: krass islamophobe Signale für die älteren Rassisten in den äußeren Vorstädten und mildere Leitartikel im Evening Standard über Livingstones gute Beziehungen zu muslimischen Klerikern. Zum anderen auf dem Versuch, die innerstädtische Oberklasse zu gewinnen, indem er sich mit der TV-Prominenz schmückte, und der Bereitschaft, wenn nötig auch politische Ideen seiner Gegner zu klauen.

Auch wenn Johnson der von Livingstone initiierten Verkehrspolitik den Garaus machte, gab es deutliche Kontinuitäten. Vormals private Bahnlinien fuhren nun unter der Flagge von London Overground, die U-Bahn wurde wieder verstaatlicht, und Johnson übernahm Livingstones Pläne für ein Fahrradverleihsystem, allerdings unter dem Namen „Boris Bikes“ und gesponsert von der Bank Santander. Auch an Livingstones offiziellen Multikulturalismus knüpfte er an, indem er seine – entfernte – türkische Abstammung ausplauderte und alljährlich beim Notting Hill Carnival auftauchte.

Die Große Rezession und die Turbulenzen in der Eurozone verschärften die Wohnungskrise weiter, da London, wie immer wenn irgendwo Unheil droht, zum Zufluchtsort für „Katastrophenkapital“ wurde, wie es Anna Minton beschreibt. Die „Super-Prime-Krise“ bedeutete für die City „eine riesige Injektion globalen Kapitals in den sicheren Hafen London, einschließlich korrupten Geldes“. Das Resultat war – in Kombination mit einer „gelockerten Geldpolitik, flexibler Beschäftigung und einer der niedrigsten Unternehmenssteuern weltweit“ – eine weitere Transformation der Hauptstadt.12 Mit dem Anstieg der Immobilienpreise, der vom steigenden Kapitalzufluss bei einem gleichzeitig knappen Wohnraumangebot herrührte, warben sowohl die torygeführte Greater London Authority als auch Labour-Bezirksregierungen ganz offen um spekulative Geldanlagen.

In London wurden 42 Prozent der ehemals kommunalen Wohnungen infolge des „Right to Buy“-Programms der Regierung Thatcher in private Mietobjekte verwandelt. Innerhalb Europas ist der Prozentsatz von Wohneigentum nur noch in Österreich, Dänemark und Deutschland geringer. Aber diese drei Länder schaffen nach wie vor viele Sozialwohnungen und haben ein strenges Mietrecht. Großbritannien dagegen wurde zum Vermieterparadies.

London ist heute die am stärksten proletarisierte Stadt des Landes, wenn man die klassische Definition von Proletariat zugrunde legt: Menschen ohne Eigentum, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Auch der Anteil von unsicheren Jobs (etwa zu Null-Stunden-Verträgen) liegt in London am höchsten. Zudem hat die Hauptstadtbevölkerung aufgrund ihrer immensen Lebenshaltungskosten im Durchschnitt das niedrigste verfügbare Einkommen im ganzen Land.

Wolkenkratzer und Videoüberwachung

Doch trotz aller Ungewissheit halten es die in London wohnenden Menschen noch immer für denkbar, dass sich ihr Leben verbessern lässt. Umbau und Erneuerung sind eher vorstellbar an einem Ort, der immer wieder radikale Veränderungen erlebt hat, auch wenn die im Interesse des Kapitals erfolgten. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, sozialistische Forderungen mit der Frage anzuzweifeln, ob sich die Stadt das auch leisten kann, wenn einen auf Schritt und Tritt heißes Geld umgibt (auch wenn man selbst an dieses Geld nicht herankommt).

In London hat die proletarische und subproletarische Arbeiterschaft die herrschende Klasse täglich vor Augen: ihre Wolkenkratzer, ihre als Kapitalanlage dienenden Wohnungen, ihre hightechgeschützten Stadtvillen. Das macht es eher schwierig, litauischen Bauarbeitern die Schuld an sozialen Missständen in Schuhe zu schieben.

Heute haben die Wählerinnen und Wähler bereits acht Jahre unter einer von Boris Johnson geführten Regierung hinter sich, sie wissen also, was das heißt. Sie werden nicht beeindruckt sein, wenn Johnson Bahnlinien verstaatlicht oder die Folgen seiner eigenen Politik anprangert. Sie verstehen vielmehr, dass sich die Londoner Wohnungskrise noch verschärfen wird, wenn die Regierung Johnson Infrastrukturgelder nach Nordengland und in die Midlands verschiebt, um dort neue Wählerpotenziale zu erschließen.

Unter diesen Bedingungen empfiehlt sich für die Londoner Linke eine auf London fokussierte Taktik, die ihre starke Position in der Hauptstadt dafür nutzt, eine Alternative zu entwickeln, wie sie es in der Ära Livingstones und des GLC getan hat. Dass dies unter dem aktuellen Londoner Bürgermeister Sadiq Khan geschieht, ist allerdings unwahrscheinlich.

Das Labour-Manifest von 2019 ist eine glaubhafte Antwort auf die gravierenden Probleme der Hauptstadt. Diese Blaupause kann man aber nicht in einer Stadt allein umsetzen. Und mit Keir Starmer als Labour-Chef wird sie bei der nächsten Unterhauswahl 2024 eher nicht zum nationalen Programm werden. Dennoch lohnt es sich, in einigen wichtigen Punkten zu skizzieren, was eine Londoner Regierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun könnte.

Ein kreativer Ausweg aus dem Neoliberalismus, den eine viel kleinere Stadt wie das nordenglischen Preston verfolgt, wird dabei nicht ausreichen.13 Insofern ist ein Blick nach außen, auf vergleichbare Metropolen angebracht. In Paris zum Beispiel wurden tausende neue kommunale Wohnungen gebaut, oft in wohlhabenden Gegenden; es wurden Wohnblöcke saniert und aufgestockt, ganz ohne Räumungen oder Mieterhöhungen. Paris geht auch viel entschiedener gegen die Kohle- und die Autolobby vor als London; seit Ende August gilt auf den meisten Pariser Straßen ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Und in Barcelona hat die Stadtregierung auf eigene Faust Energie- und Wasserversorger kommunalisiert, weil es auf nationaler Ebene kein Verstaatlichungsprogramm gibt.

Im Übrigen darf London nicht mehr weiter wachsen. Eine Stadtregion von 10 Millionen innerhalb der gegenwärtigen Grenzen wird unerträglich überbevölkert sein. Und der Vorschlag, die Wohnstraßen der Vorstädte dichter zu bebauen, würde Zwangsverkäufe in gigantischem Umfang erfordern. Ein Vorbild für London könnte der Wachstumsstopp sein, den die Mitte-links-Stadtregierung von Seoul beschlossen hat. Die britische Hauptstadt muss begreifen, dass ihr unaufhörliches Wachstum, ihre ständige Gier nach Infrastruktur und Beton ein ökologisches, geografisches und politisches Desaster ist.

Londons Regierung sollte im Interesse der Bevölkerung die Konfrontation mit den Mächtigen nicht scheuen. Die Kompetenzen, die die Greater London Authority dem britischen Parlament abtrotzen konnte, sind im Vergleich zu den Errungenschaften in Cardiff und Edinburgh immer noch minimal. Ähnliche Kompetenzerweiterungen sollten auch in die Leitlinien des „London Plan“ aufgenommen werden, der das einzig wirklich machtvolle Instrument des Bürgermeisters darstellt. Sollte Sadiq Khan das nicht tun, muss die Greater London Authority den Plan ändern, wie es die NGO Just Space fordert.

Vor allem aber muss sich die kommunale Linke auf ihre eigene Vergangenheit besinnen. London ist keine rein kapitalistische Metropole. Insgesamt hat sie mehr als 120 Jahre sozialistischer und sozialdemokratischer Regierungen erlebt, die in der Regel breite Unterstützung genossen haben. Diese haben gute wie auch schlechte und mittelmäßige Arbeit geleistet. Aber sie haben die Dinge angepackt, trotz eines oft sehr feindseligen Umfelds. Was sie geschafft haben, können wir heute auch.

1 Siehe Tom Hazeldine, „Revolt of the Rustbelt“, New Left Review, Nr. 105, Mai/Juni 2017.

3 Zitiert nach: John Gyford, „The Politics of Local Socialism“, London (Allen & Unwin) 1985, S. 19.

4 Doreen Massey, „World City“, Cambridge (Polity Press) 2007, S. 79 ff.

5 Andy Beckett, „Promised You a Miracle: UK 80–82“, London (All Lane) 2015, S. 147.

9 Livingstone und Ali, siehe Anmerkung 7, S. 66.

10 Mackintosh und Wainwright, siehe Anmerkung 8, S. 386.

11 Massey, siehe Anmerkung 4, S. 67.

12 Anna Minton, „Big Capital: Who Is London For?“, London (Penguin) 2017, S. 14 f.

Aus dem Englischen von Oliver Pohlisch

Owen Hatherley ist Journalist. Eine längere Fassung dieses Textes erschien unter dem Titel „The Government of London“ in der New Left Review, Nr. 122, März/April 2020.