Klimakiller Tiktok

Die Ökosünden der Digitalindustrie

von Guillaume Pitron

Was verbindet in Zeiten des Klimanotstands die Softwareentwickler im Silicon Valley, Unternehmensberater wie McKinsey, die Präsidenten der USA und Chinas, britische Liberale, deutsche Grüne und die Hersteller von – beispielsweise – Sattelschleppern?

Die Überzeugung, dass die große digitale Transformation zum Wohl unserer Erde geschieht. „Das geht so weit, dass es immer häufiger heißt, der Klimawandel ließe sich überhaupt nicht bewältigen, wenn man nicht massiv auf digitale Technologien zurückgreift“, kritisieren etwa die Autoren einer Studie des französischen Thinktanks The Shift Project, einer Nonprofitorganisation zur Erforschung postfossiler Wirtschaftskonzepte.1 Tatsächlich behaupten industrienahe Lobbyorganisationen, wie die in Brüssel ansässige Global e-Sustainability Initiative (GeSI), dass „durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien zehnmal mehr Emissionen vermieden als erzeugt“2 werden.

Unabhängige Forschende ziehen diese gern zitierte Rechnung allerdings in Zweifel. Und auch der Befund unserer Recherche, die ein Dutzend Länder umfasst, ist eindeutig: Die digitale Verschmutzung ist kolossal und nimmt immer schneller zu.„Als ich die Zahlen sah, habe ich mich gefragt: ‚Wie kann das sein?‘ “, erinnert sich die Informatikerin Françoise Berthoud. Umweltschädlich sind nicht nur die Milliarden Endgeräte (Tablets, PCs, Smartphones). Auch die Daten, die wir unablässig produzieren, setzen der Umwelt zu. Sie werden in gigantischen, Ressourcen und Energie fressenden Infrastrukturen transportiert, gespeichert und verarbeitet und generieren immer neue digitale Inhalte, für die immer mehr Ressourcen benötigt werden.

Für so flüchtige Vorgänge wie das Verschicken einer E-Mail auf Gmail, einer Whatsapp-Nachricht, eines Facebook-Emojis, für das Hochladen eines Videos auf Tiktok oder eines Katzenfotos auf Snapchat wurde eine Infrastruktur geschaffen, die laut Greenpeace schon bald „das größte Gebilde sein wird, das die menschliche Spezies je geschaffen hat“.3

Die Zahlen sprechen für sich: Die globale Digitalindustrie verbraucht so viel Wasser, Rohstoffe und Energie, dass ihr ökologischer Fußabdruck dreimal so groß ist wie der von Ländern wie Frankreich oder Großbritannien. Die digitalen Technologien verbrauchen inzwischen ein Zehntel des weltweit erzeugten Stroms und sind für fast 4 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich – knapp doppelt so viel wie der weltweite zivile Luftverkehr.4

„Wenn es so weit kommt, dass die Digitalunternehmen mächtiger sind als die Regulierungsinstanzen, die ihnen auf die Finger schauen, besteht die Gefahr, dass wir ihre ökologischen Auswirkungen nicht mehr kontrollieren

können“, warnt der estnische Programmierer Jaan Tallinn, der an der Entwicklung von Skype beteiligt war und später das Future of Life Institute für Technologieethik gegründet hat.5

Der Umwelttechniker Jens Teubler vom Wuppertal Institut für Klima, Energie und Umwelt erinnert sich noch gut an ein Aha-Erlebnis vor einigen Jahren auf einer Konferenz an seinem Institut: „Mich frappierte die Abbildung eines Menschen, der einen Ehering trug – und auf den Schultern einen riesigen Rucksack, dessen Größe dem ökologischen Fußabdruck seines Traurings entsprach. Dieses Bild hat sich mir eingeprägt.“

Mit der Darstellung sollte damals eine neue Maßeinheit veranschaulicht werden, die die Forscher des Instituts in den 1990er Jahren entwickelt hatten, um die materiellen Auswirkungen unseres Konsumverhaltens zu errechnen: der „Material-Input pro Serviceeinheit“ (Mips). Der Mips ist die Ressourcenmenge, die für die Herstellung eines Produkts oder das Erbringen einer Dienstleistung benötigt wird.6

Während in der Industrie in der Regel nur der CO2-Ausstoß gemessen wird, dokumentiert der Mips schon seit den 1990er Jahren sämtliche Umweltschäden, die bei der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen verursacht werden. Dabei werden sämtliche Ressourcen erfasst, die eingesetzt und bewegt werden, wenn ein Kleidungsstück, eine Saftflasche, ein Teppich oder ein Smartphone hergestellt, benutzt und recycelt wird.

Alles wird mit eingerechnet: die nachwachsenden pflanzlichen oder nicht nachwachsenden mineralischen Rohstoffe, die in der Landwirtschaft bewegten Bodenmengen, der Wasserverbrauch, der Einsatz von Chemikalien und so weiter.

Am Ende kommt eine Zahl heraus, die man den „ökologischen Rucksack“ nennt – gewissermaßen der Koeffizient jeder einzelnen Konsumhandlung, die wir tätigen. Hundertprozentig fehlerfrei ist die Methode nicht: „Die meisten Daten, die in die Berechnung des Mips eingehen, basieren auf Meinungen und Einschätzungen von Expertinnen und Experten“, und die, so Jens Teubler, seien oftmals ungenau.

Dennoch fällt man aus allen Wolken angesichts der schonungslosen Ehrlichkeit dieser Messgröße: Der Mips eines Eherings, der nur ein paar Gramm Gold enthält, beträgt 3 Tonnen. Auch der Mips einer Dienstleistung oder eines Konsumvorgangs lässt sich messen: Für einen mit dem Auto gefahrenen Kilometer wird 1 Kilogramm Ressourcen mobilisiert, für eine Stunde Fernsehen sind es 2 Kilo. Eine Minute Telefonieren „wiegt“ 200 Gramm, eine SMS 632 Gramm.

Bei vielen Erzeugnissen weist der Mips eine recht niedrige Verhältniszahl aus: Die Ressourcen, die zum Beispiel für die Herstellung einer Stahlstange benötigt werden, wiegen „nur“ zehnmal so viel wie das fertige Endprodukt. „Doch sobald Technologie mit im Spiel ist, klettert der Mips in die Höhe“, erklärt Jens Teubler. Den schlagkräftigen Beweis liefert die Digitaltechnik. Das liegt an den vielen Metallen, die dabei zum Einsatz kommen – allen voran die seltenen und schwer abbaubaren Metalle.

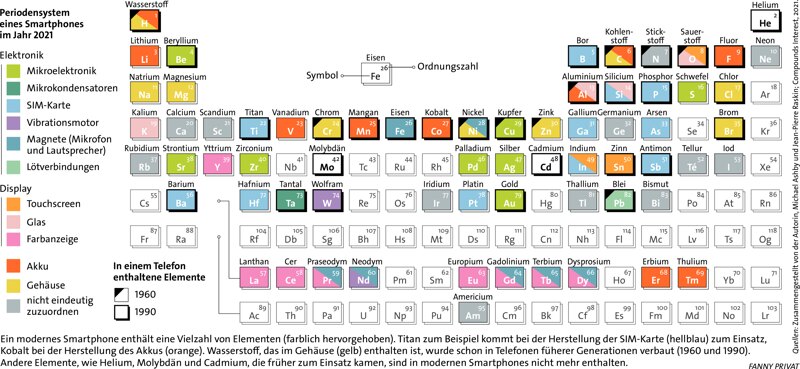

Für einen PC, der 2 Kilo wiegt, werden unter anderem 22 Kilo Chemikalien, 240 Kilo Brennstoffe und 1,5 Tonnen sauberes Wasser mobilisiert.7 Der Mips eines Fernsehapparats entspricht einem Verhältnis von 200 bis 1000 zu 1, während er bei einem Smartphone 1200 zu 1 beträgt (183 Kilo Rohstoffe für 150 Gramm Endprodukt). Den absoluten Mips-Rekord hält der Mikrochip: 32 Kilo Material für einen integrierten Schaltkreis, der 2 Gramm wiegt – das entspricht einem Verhältnis von 16 000 zu 1.

„Viele sind überrascht, wie groß die Diskrepanz zwischen den wahrgenommenen und den tatsächlichen Auswirkungen ist, die sie mit ihrer Kaufentscheidung für einen bestimmten Konsumartikel anrichten“, berichtet Jens Teubler. Das ist wenig überraschend, denn den größten materiellen Tribut zahlt das geografische Gebiet am Beginn der Produktionskette – weit weg von dem Geschäft, in dem das Produkt gekauft wird.

Die Digitalisierung hat unseren materiellen Fußabdruck weitgehend unbemerkt explosionsartig vergrößert. Durch die Milliarden Server, Antennen, Router und LAN-Netzwerke sind die vermeintlich „dematerialisierten“ Technologien nicht nur Rohstoffverbraucher, sie wachsen sich mittlerweile zu einem der materialintensivsten Phänomene aller Zeiten aus.

Eine Sonderstellung nehmen die Rechenzentren ein. Die mit Servern vollgestopften Betonbunker vermehren sich zusammen mit den Daten, die unser digitales Universum fluten: Weltweit werden schätzungsweise täglich 2,5 Trillionen Byte generiert. Damit könnte man 20 Millionen Blu-ray-Disks füllen – aufgeschichtet zu einem Stapel wären die höher als der Mount Everest. Doch das sind nur Peanuts im Vergleich zu dem, was demnächst die Milliarden via 5G vernetzten Geräte generieren werden.

Um sich eine Vorstellung davon zu machen, schaue man sich einen simplen E-Scooter eines beliebigen Sharing-Dienstes an. Vielen Nutzern dieser fahrbaren Untersätze sei nicht bewusst, dass die Betreiber riesige Mengen an Daten über die Mobilitätsgewohnheiten der Nutzer sammeln, erklärt der Anwalt Mohammad Tajsar, der für die NGO American Civil Liberties Union (ACLU) arbeitet.

Wer sich einen Account auf der entsprechenden App anlegt, gibt unter anderem Namen, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer und Kontonummer an. Fortan kann das Sharing-Unternehmen dank der am Elektroroller angebrachten Sensoren und der Daten, die das Smartphone des Scooternutzers übermittelt, sämtliche fahrtbezogenen Informationen sammeln.

Serverfarm so groß wie 100 Fußballfelder

Der E-Roller-Konzern Bird sichert sich sogar das Recht, das Profil des Nutzers mit Informationen zu ergänzen, die er bei diversen anderen Unternehmen einholt, die schon Daten über ihn besitzen, und erkundigt sich bei Kreditgebern nach der Zahlungsfähigkeit des Kunden. Wer so ein Gefährt mietet, erklärt sich auch damit einverstanden, dass der Betreiber einen Teil seiner Daten „zu Forschungs- und Vermarktungszwecken und für andere Zwecke an Dritte weitergibt“, heißt es zum Beispiel beim Anbieter Lime.

Die entsprechenden Hinweise „sind bewusst unverständlich und schwammig formuliert“, sagt Mohammad Tajsar. Die Unmengen von personenbezogenen Daten werden in individuelle Profile eingespeist, die an andere Unternehmen teuer weiterverkauft werden.

Diese systematische und weltweite Sammelei von allen möglichen Daten „verzehnfacht den Bedarf an Rechenzentren“, sagt ein Experte des E-Scooter-Anbieters Bolt. Die auf Datenspeicherung spezialisierten Cloud Cities sind vornehmlich in China angesiedelt. Das größte Rechenzentrum der Welt befindet sich eine Autostunde südlich von Peking in der Stadt Langfang: Seine Grundfläche beträgt fast 600 000 Quadratmeter – das entspricht etwa 100 Fußballfeldern.

Und um zu verhindern, was im Branchensprech „Total Blackout“ genannt wird – der Komplettausfall durch eine Störung in der Stromversorgung oder einen Softwarefehler –, müssen die Anlagen rund um die Uhr gleichmäßig gekühlt werden, wofür wiederum Unmengen an Wasser und Strom verbraucht werden.

2017 mussten wegen einer Panne in einem Rechenzentrum von British Airways 400 Flüge storniert werden; 75 000 Passagiere saßen am Londoner Flughafen Heathrow fest. Ein länger anhaltender Ausfall der Amazon-Server würde die westliche Welt vor ernste wirtschaftliche Probleme stellen.

Die Provider müssen sicherstellen, dass ihre Infrastruktur rund um die Uhr funktionsfähig ist. „Anbieter, bei denen es regelmäßig zu Totalausfällen kommt, verschwinden vom Markt“, erklärt Philippe Luce, Chef des Institut Datacenter. Daher treffen die Betreiber der Serverfarmen immer mehr Vorsichtsmaßnahmen. Als Erstes kümmern sie sich um eine sogenannte redundante Stromversorgung: „Zwei Stromzuleitungen, zwei Generatoren und mit Bleiakkus vollgepackte Räume, groß wie eine Stadtbibliothek“ würden die lückenlose Versorgung im Störfall garantieren, erklärt Paul Benoit von Qarnot Computing. All diese Vorkehrungen erfordern eine gigantische Logistik.

Auf den Dächern mehrerer Rechenzentren mitten in New York stehen „Kühlwassertürme für die Klimaanlage, Reservewassertanks für den Notfall und Kräne, mit denen Dieselgeneratoren von der Straße in die Höhe gehievt werden. In den Kellergeschossen befinden sich Unmengen von Kabeln und mehrere tausend Liter fassende Heizöltanks zur Versorgung der Generatoren“, schreiben die Wissenschaftlerinnen Cécile Diguet und Fanny Lopez in einer Studie.8 „In keinem Gebäude“, erklärt Philippe Luce, „sind die Kosten pro Quadratmeter so hoch wie bei einem Hochleistungsrechenzentrum.“

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme ist die Einrichtung von Spiegelservern auf einer anderen tektonischen Erdplatte, damit wir auch bei Erdbeben unsere Kochkünste auf Instagram posten können und nicht zu spät zum Tinder-Date erscheinen. 2010 erklärten die Ingenieure von Google, dass der E-Mail-Dienst Gmail sechsmal kopiert wurde; für Chatvideos lautet die Faustregel, dass sie in mindestens sieben Rechenzentren an verschiedenen Orten der Welt gespeichert werden. So hat die Branche zahllose „Zombie-Server“ geschaffen, die allerdings ebenso gefräßig sind.

Zudem blähen die Provider ihre Infrastrukturen auf, um für Auslastungsspitzen gerüstet zu sein. Die Folge: „Wenn ein Router auf 60 Prozent seiner Kapazität läuft, ist das Ende der Fahnenstange erreicht“, schätzt die IT-Wissenschaftlerin Anne-Cécile Orgerie. Die Folge ist eine abenteuerliche Stromverschwendung. 2012 ergab eine Umfrage der New York Times, dass in manchen nicht ausgelasteten Rechenzentren 90 Prozent des Stromverbrauchs verschwendet werden. Auf der letzten Data Centre World, einem der großen Branchentreffen der Cloud-Fachwelt in Paris, verblüffte eine Führungskraft mit der Aussage: „Wir haben festgestellt, dass im Großraum Paris ein Drittel der Elektrizität von Rechenzentren verbraucht wird.“9

Amazon Web Services expandiert seit 2017 in der Region Île-de-France und hat „in Frankreich einen Stromliefervertrag mit einer Leistung von 155 Megawatt abgeschlossen; das entspricht dem Bedarf einer Stadt mit mehreren Millionen Einwohnern“, erklärt ein Experte, der anonym bleiben möchte.

Schätzungen zufolge entfallen heute zwischen 1 und 3 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs auf diesen Wirtschaftszweig; angesichts der Wachstumsraten des Cloud-Computing dürfte der Anteil bis 2030 vier- bis fünfmal so hoch sein.10 Laut Cécile Diguet und Fanny Lopez zählen die Rechenzentren „zu den größten Stromverbrauchern des 21. Jahrhunderts“ – und der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung ist die Kohle.11

Im digitalen Universum kommunizieren Computer und Objekte, „ohne dass der Mensch eingreift. Die Datenproduktion ist nicht mehr daran gebunden, dass wir Menschen etwas tun“, stellt Mike Hazas fest, der an der Universität Lancaster lehrt. Das hat natürlich Folgen für die Umwelt, die wir allerdings nicht berechnen oder gar kontrollieren können. Und es stellt sich die bange Frage, ob Roboter dereinst einen größeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen als der Mensch. Schon heute werden mehr als 40 Prozent aller Online-Aktivitäten von Automaten ausgeführt oder von Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie künstlich Aufmerksamkeit erzeugen.

Trolle, Botnets und andere Spambots versenden E-Mails, streuen Gerüchte in den sozialen Netzwerken oder manipulieren die Clickzahl von Videos. Durch das Internet der Dinge werden diese meist nichtmenschlichen Aktivitäten beschleunigt: 2023 dürfte die M2M-Kommunikation (Machine-to-Machine-Kommunikation), die vor allem von vernetzten Häusern und intelligenten Fahrzeugen ausgeht, die Hälfte des Internetverkehrs ausmachen.12 Schon seit 2012 produzieren nichtmenschliche Akteure mehr Daten als der Mensch.

Das ist allerdings erst der Anfang. In Zukunft werden sich Roboter mit Robotern unterhalten. Schon seit 2014 können Softwareprogramme dank sogenannter Generative Adversarial Networks (GAN) falsche Videos erzeugen und damit ein Gesicht ersetzen oder Äußerungen von Personen verfälschen (Deepfakes). Gegen die GAN werden Algorithmen in den Kampf geschickt mit dem Auftrag, diese zu zerstören. „Die Codes, mit denen diese Inhalte erzeugt werden, werden nicht von Menschen geschrieben, und aufgedeckt werden diese Deepfakes ebenfalls durch Maschinen. Hier kämpfen Maschinen gegeneinander“, erklärt der britische Internetspezialist Liam Newcombe.

In der Finanzwelt macht die automatisierte Spekulation bereits 70 Prozent der Transaktionen weltweit und bis zu 40 Prozent des Werts der gehandelten Papiere aus. Wir befinden uns am Übergang von einem Netz, das von und für Menschen betrieben wird, zu einem Internet, das von Maschinen und sogar für Maschinen genutzt wird.

Auch in der Welt der Investmentfonds sind immer weniger Analysten aus Fleisch und Blut am Werk. Laut Professor Juan Pablo Pardo-Guerra spielen dort „Individuen bestenfalls eine Nebenrolle“.13 Bei den quantitativen Fonds, auch Computerfonds genannt, hegt man laut einem ehemaligen Analysten „die Wunschvorstellung, dass es nur noch einige wenige Beschäftigte gibt, die ab und zu ein paar Knöpfchen drehen, um das Ganze am Laufen zu halten“.

Der nächste Schritt lässt sich leicht erahnen: „Sobald die Infrastruktur funktioniert, könnte der Computer die Entscheidung eigentlich selbstständig treffen“, meint der US-amerikanische Informatiker Michael Kearns.

Neben den sogenannten aktiven Fonds, bei denen für die meisten Entscheidungen noch Menschen zuständig sind, gibt es immer mehr „passive Fonds“, bei denen die Finanzgeschäfte Schritt für Schritt auf eine automatische Steuerung umgestellt werden. Oft handelt es sich um Indexfonds, die bestimmten Börsenindizes folgen, wie beispielsweise dem S&P 500, der die Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, und langfristig in die dort gelisteten Unternehmen investieren. Die größten Anbieter dieser passiven Fonds sind BlackRock, Vanguard, Renaissance Technologies oder auch Two Sigma.

In den USA werden inzwischen mehr Investments von passiven Fonds getätigt als von aktiv gemanagten Fonds.14 Auf diese Weise wird die gesamte Finanzwelt zunehmend eine Angelegenheit von Programmcodes, Algorithmen und Computern.

Schon heute richten die maschinengesteuerten Fonds mehr Umweltzerstörung an als ihre von Menschen gelenkten Pendants. Zu diesem Schluss kam Thomas O’Neill in einer Studie für die britische Organisation InfluenceMap.15 Er nahm insbesondere die von BlackRock gemanagten passiven Fonds unter die Lupe und konstatierte, dass diese 2018 „eine ‚Kohlenstoffintensität‘ von über 650 Tonnen pro einer Million US-Dollar verzeichneten, während bei den aktiven Fonds die CO2-Intensität mit rund 300 Tonnen pro einer Million Dollar deutlich geringer ausfiel“.

Laut O’Neill werden die fossilen Ressourcen von den passiven Fonds weltweit überproportional stark beansprucht – weit stärker als durch die aktiven Fonds. Weil von Algorithmen gesteuerte Fonds stets Profite generieren sollen, statt die Gletscherschmelze aufzuhalten, beschleunigen sie die Klimakrise.

Man könnte die Parameter natürlich auch so ändern, dass CO2-neutrale Wertpapiere bevorzugt werden, aber die Manager verweisen auf ihre Verpflichtung gegenüber den Kunden, die für ihre Investitionen selbst verantwortlich seien. Vielleicht hat sich das Thema ohnehin bald erledigt. 2017 gab der in Hongkong ansässige Fonds Deep Knowledge Ventures bekannt, dass ein Roboter namens Vital in den Vorstand berufen wurde.16

Künftig soll dort keine Entscheidung mehr getroffen werden, ohne Vitals Analyse einzuholen. Und das US-Unternehmen EquBot nimmt künftig die Dienste einer „künstlichen Intelligenz“ in Anspruch, die – so der Firmengründer – „die emotionalen und psychologischen Schwächen überwindet, die das menschliche Denken behindern“.17

Welche ökologischen Auswirkungen hätte wohl eine Welt, in der selbstfahrende Autos ohne Insassen durch die schlafenden Städte patrouillieren und Armadas von Softwareprogrammen sich rund um die Uhr damit herumschlagen müssen, während wir unseren Freizeitbeschäftigungen nachgehen? Die Auswirkungen wären gewaltig – wohl gewaltiger als die gesamte von Menschen verursachte digitale Verschmutzung.

Die digitalen Technologien verstärken also unsere ökologischen Probleme und Sorgen. Aber sie wecken auch Hoffnungen: dass mit ihrer Hilfe die Lebenserwartung des Menschen verlängert werden kann, die Ursprünge des Kosmos erforscht werden, Bildung allgemein zugänglich gemacht wird und die nächsten Pandemien im Modell simuliert werden. Auch großartige ökologische Initiativen werden durch die digitalen Technologien beflügelt werden.

Zum ersten Mal in der Geschichte steht eine Generation auf, um den Planeten zu „retten“, Staaten wegen ihrer Untätigkeit vor Gericht zu bringen und neue Bäume zu pflanzen. Eltern stellen seufzend fest, dass sie „drei Greta Thunbergs im Haus“ haben, die gegen Fleischkonsum, Plastikverbrauch und Flugreisen revoltieren. Andererseits macht diese Kohorte viel intensiveren Gebrauch von e-Commerce, Social-Media-Apps und Onlinespielen. Sie schwärmt für Internetvideos und kennt keine andere als die Hightechwelt.

Wenn wir uns im größten Kampf dieses noch jungen Jahrhunderts engagieren, dürfen wir uns nichts vormachen: Die Digitaltechnik leistet dem Klimaschutz überwiegend keine guten Dienste, doch paradoxerweise führt sie uns zugleich schonungslos vor Augen, dass die Belastungsgrenze unseres Planeten erreicht ist.

4 „Lean ICT: pour une sobriété numérique“, siehe Anmerkung 1.

5 Sofern nicht anders angegeben, stammen die Äußerungen aus Gesprächen mit dem Verfasser.

11 Siehe Sébastien Broca, „Saurer Regen aus der Cloud“, LMd, März 2020.

12 Siehe „Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper“, San José (USA), 9. März 2020.

16 Siehe „Artificial intelligence gets a seat in the boardroom“, Nikkei Asia, Tokio, 10. Mai 2017.

Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld

Guillaume Pitron ist Journalist und Autor unter anderem von „L’Enfer numérique. Voyage au bout d’un Like“, Paris (Les Liens qui libèrent) 2021. Der vorliegende Beitrag basiert auf dem Vorwort dieses Buchs.