Taliban – der unbekannte Feind

Ein wesentlicher Grund für das Scheitern der westlichen Militärkoalition war die völlig falsche Einschätzung ihrer Gegner. Zudem liefen Hilfsprogramme unkoordiniert ab und Gelder flossen über dunkle Kanäle in die Taschen westlicher Firmen.

von Adam Baczko und Gilles Dorronsoro

Die Niederlage des Westens in einem sehr ungleichen Kampf hat sehr viel mit einer falschen Vorstellung von Afghanistan zu tun, wie sie von zahllosen Experten in Thinktanks, Regierungen, Universitäten, afghanischen wie internationalen NGOs sowie privaten Unternehmen fabriziert wurde.

Nach dieser auf einer fantasievollen Ethnologie beruhenden Sichtweise ist die afghanische Gesellschaft ein Geflecht rein lokaler Interessen, die sich jeder staatlichen Autorität widersetzen. Obwohl die Vorstellung einer kulturell geprägten Opposition gegen die Zentralregierung durch die historische Forschung widerlegt ist,1 taucht sie in einschlägigen Berichten, Artikeln und Büchern über die Intervention und auch in den offiziellen Reden immer wieder auf.

Sie findet sich auch in der Analyse, die General Stanley McChrystal im August 2009 kurz nach seiner Berufung an die Spitze der westlichen Truppen in Afghanistan vorgelegt hat: „Historische Ressentiments stärken die Bindungskraft der Stammes- oder ethnischen Identität und können die des Zentralstaats schwächen. Alle Ethnien, vor allem die Paschtunen, streben traditionell eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der Zentralregierung an …“2

Die meisten Experten sehen einen Gegensatz zwischen dem „fernen“, „illegitimen“ und letztlich „künstlichen“ Staat und, auf der anderen Seite, der „nahen“, „legitimen“ und „natürlichen“ lokalen Struktur, die Vertrauen und persönliche Bindungen schaffe – anstelle der Eiseskälte der staatlichen Bürokratie.

Auf dasselbe Klischee greifen häufig auch die für „Entwicklung“ zuständigen Institutionen zurück. Mit einem Loblied auf die dezentralen Strukturen rechtfertigten sie die Umgehung des vorhandenen Staats, etwa wenn mit Verweis auf die Legitimität lokaler Versammlungen – wie der Dschirga oder der Schura – die Koordination mit der Zentralregierung unterblieb.

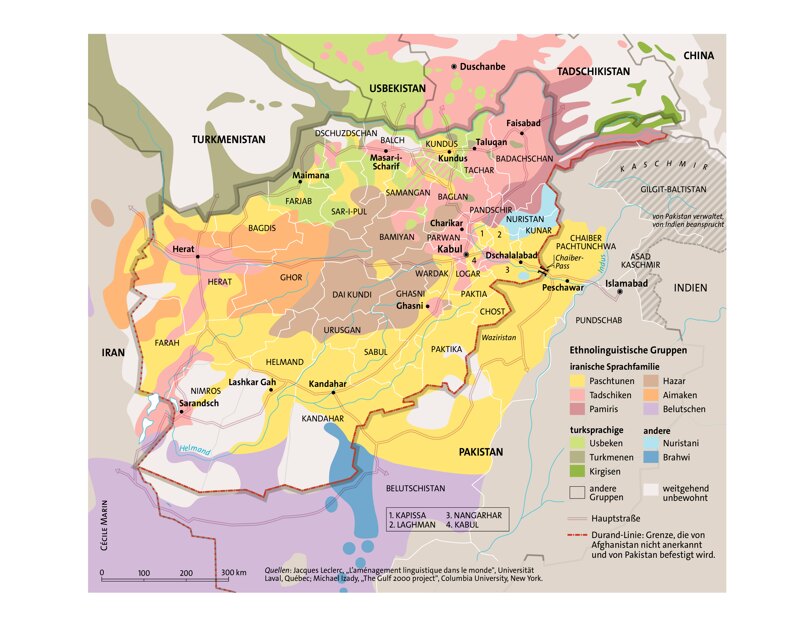

Ethnisierung der Politik

Dabei wurden besagte Institutionen als traditionell ausgegeben, obwohl manche tatsächlich erst von internationalen Hilfsorganisationen geschaffen worden waren, wie etwa die Dorf-Schuras als Partner für das Nationale Solidaritätsprogramm der Weltbank. Ein Ergebnis dieser Fixierung auf die lokale Ebene war die Ethnisierung der Politik. Zwei Beispiele: Unter Berufung auf die paschtunischen Traditionen wurde das geltende Ehe- oder Erbschaftsrecht umgangen. Und usbekische, hazarische oder tadschikische Unternehmer beriefen sich auf ethnonational begründete Ansprüche, um staatliche Posten und einträgliche Aufträge zu ergattern.

Letztendlich wurde Afghanistan als ein Land der Stämme dargestellt – eine orientalistische Sicht, inspiriert von der Ethnografie aus der Kolonialzeit. Da wurde eine Pseudoethnologie in den Dienst des Kriegs gestellt: „Die gesamten nationalen Sicherheitsstrukturen müssen ethnologisch unterfüttert sein“, schrieb 2006 die Ethnologin Montgomery McFate, wissenschaftliche Beraterin der Joint Chiefs of Staff, also der Führung des US-Militärs. Schließlich sei ihre „Disziplin erfunden worden, um Kriegsführung in Stammesgebieten zu unterstützen“. Konsequenterweise forderte McFate, „kulturelle Kenntnisse über Gegner als nationale Sicherheitspriorität zu behandeln“.3

Ganz in diesem Sinne hat sie das Human Terrain System aufgebaut, mit dem ethnologisch Ausgebildete (in Wahrheit waren es Leute mit einem Abschluss in Sozialwissenschaften) in die US-Armee integriert werden sollten. Auch an der Redaktion des Feldhandbuchs zur Aufstandsbekämpfung „FM. 3.24“ war die Expertin beteiligt.

Darin werden die Militärangehörigen ermuntert, sich bei sozialen Konflikten an ihren Einsatzorten zu engagieren, um Verbündete zu rekrutieren und Informationen zu sammeln.4 „Mit der lokalen Bevölkerung gehen, nicht gegen sie. Erst das Vertrauen einzelner Dörfer gewinnen, dann mit denen zusammenarbeiten, mit denen die Bewohner Handel treiben, heiraten und Geschäfte machen. Mit dieser Taktik gewinnt man lokale Verbündete, mobilisiert die Bevölkerung und schafft Netzwerke des Vertrauens.“

Wie das gehen kann, schilderte der US-Major Jim Gant, der 2003 eine

militärische Spezialeinheit in der Provinz Kunar geführt und sich dabei in einem Streit um Grundbesitz „engagiert“ hat. Die Bergbevölkerung hatte sich ein Stück Land angeeignet und bewirtschaftet, das eigentlich von den Bewohnern der Ebene beansprucht wurde. Deren Malik (Oberhaupt) versicherte Major Gant, der „König von Afghanistan“ habe dieses Land vor sehr, sehr langer Zeit seinem Stamm gegeben: „Er wollte mir die Urkunden zeigen. Ich sagte ihm, das sei nicht nötig, sein Wort reiche mir aus.“

Dann, so erzählt Gant, habe er gesagt: „Malik, ich bin ganz auf eurer Seite. Meine Männer und ich gehen mit euch zu den Bergbewohnern. Wenn sie das Land nicht zurückgeben, kämpfen wir mit euch zusammen.“ Gant sagt nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sein Bericht endet mit dem lakonischen Satz: „Es reicht, wenn ich sage, dass der Streit mit den Bergbewohnern gelöst wurde.“ Man kann also nur vermuten, mit welchen Mitteln der US-Offizier seinem „Freund“ geholfen hat, sich das umstrittene Land zurückzuholen.5

Tatsächlich lässt das vorgebliche Interesse für die „afghanische Kultur“ die echten, tatsächlich seit den 1980er Jahren durchgeführten anthropologischen Studien außer Acht, die eine Detribalization (Entfremdung vom Stammesdenken) und die Grenzen einer ethnischen Sichtweise der Gesellschaft aufgezeigt haben.6 Dafür wurde eine Allergie gegen den Staat als „Reich der Anmaßung“7 diagnostiziert und umso beharrlicher thematisiert, als sie zur bequemen Erklärung der sich abzeichnenden Niederlage der „internationalen Gemeinschaft“ taugten.

Am finanziellen Aufwand gemessen war das state building in Afghanistan eines der ambitioniertesten Unternehmen des US-Militärs seit der Besetzung Deutschlands und Japans nach dem Zweiten Weltkrieg. In den nuller Jahren wurde der gesamte Staatshaushalt Afghanistans aus ausländischen Quellen finanziert, zuletzt waren es immer noch 75 Prozent. Wobei noch zusätzlich zig Milliarden Dollar in die Finanzierung der Polizei, der Justiz und der Armee sowie in den Bau von Schulen, Krankenhäusern, Verkehrsinfrastruktur und öffentlichen Gebäuden geflossen sind.

Das ganze Hilfskonzept litt darunter, dass die einzelnen Programme strikt voneinander getrennt behandelt wurden und dass die Gesamtkoordination nur schlecht funktionierte. Ein vielstufiges Verfahren mit mehreren an den Projekten beteiligten Subunternehmen führte zu undurchschaubaren Absprachen bei der Zuteilung von Aufträgen und dem Zugang zu Finanzierungen. Das Geld landete am Ende meist bei westlichen Firmen.

Das Chaos beim Aufbau des afghanischen Justizwesens hat Ronald Neumann, von 2003 bis 2005 US-Botschafter in Kabul, unverblümt beschrieben.8 So habe die USAID, die US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, die Durchführung verschiedener Programme an Privatunternehmen vergeben, zugleich hatte das Außenministerium seine eigenen Ausschreibungen laufen, „bezahlte aber auch mehrere erfahrene Staatsanwälte, die wiederum vom Justizministerium entsandt wurden und oft ganz unabhängig zu agieren schienen“. Auch das US-Militär finanzierte Programme, wobei „keiner wusste, was der andere tat. Die Koordinierung zwischen unseren verschiedenen Stellen war schlecht, die Beziehungen waren angespannt.“

Außerdem lebte das ausländische Personal, das nur selten die Landessprachen beherrschte, in Enklaven fern der afghanischen Bevölkerung. In Kabul brachten auch die Gepflogenheiten dieser nach Tausenden zählenden internationalen Community in ihrer humanitären Blase die ausländischen Präsenz in Misskredit. So wurde selbst der Kredit, den die „French Doctors“ (Médecins sans Frontières) in den 1980er Jahren mühsam erworben hatten, durch eine neue Generation von Expats verspielt, die an der Schnittstelle von Business und humanitärer Hilfe tätig waren.

Insgesamt haben die ausländischen Spezialisten, die den Staat wieder aufbauen sollten, die Autorität der afghanischen Institutionen eher systematisch untergraben, als sie zu stärken. Und die USA etablierten mit der Verfassung von 2003 ein Präsidialsystem, das Parlament und politische Parteien praktisch entmachtete. Sie enthält den Artikel 79, der der Regierung erlaubt, während der Parlamentsferien Gesetze zu verkünden. Diese Gesetze kamen meistens aus der Feder westlicher Behörden.

Im Bereich der Sicherheit bauten die USA auf ein doppeltes System. Neben den offiziellen afghanischen Organen (Armee, Geheimdienst, Polizei) stützten sie sich auf diverse bewaffnete Gruppen: Milizen unter dem direkten Befehl der CIA, frühere Mudschaheddin, die gegen die Sowjetunion gekämpft hatten und zu Gouverneuren gemacht wurden, und andere mehr.

Diese Gruppen dienten der US-Armee zunächst als Hilfskräfte beim Aufspüren der Al-Qaida-Führer; danach stellten sie im Kampf gegen die Taliban sowohl die Übersetzer als auch die ortskundigen Führer bei Einsätzen von Spezialeinheiten oder bei Drohnenangriffen. Diese Leute konnten die US-Kräfte, die weder mit der afghanischen Sprache noch mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut waren, leicht manipulieren. So konnten sie etwa Rivalen als Aufständische denunzieren und ausschalten.

Seit die USA 2011 anfingen, ihren Rückzug vorzubereiten, wurde die Ausbildung von Milizen zu einem zentralen Element der Strategie zur Aufstandsbekämpfung, vor allem in den Provinzen Kundus, Wardak, Kandahar und Loya Paktia (Paktia, Chost, Paktika). Die Übergriffe dieser Milizen und das resultierende Chaos (Konflikte zwischen ethnischen Gruppen, Banditentum) haben die staatlichen Institutionen nachhaltig geschwächt und die Zentralregierung in den Augen der Bevölkerung delegitimiert.

Erstaunlicherweise hat die Koalition ihren Gegner nie richtig eingeschätzt. Im November 2008 erklärte der Kommandant der westlichen Truppen, General McKiernan: „Ich sehe keine Zusammenarbeit der Rebellengruppen im Hinblick auf Strategie und Einsätze. Ich sehe Aufstände, die weitgehend lokal und regional sind. Mal kooperieren die Aufständischen, mal bekämpfen sie sich, und vom afghanischen Volk werden sie nicht unterstützt.“9

Man nahm also an, die Taliban-Bewegung bestehe aus Dutzenden Gruppen, die sich wegen ethnischer oder ökonomischer Konflikte oder Stammesrivalitäten untereinander befehden. Deshalb wurde etwa die Behauptung, die Kämpfer erhielten 300 Dollar im Monat – für die Afghanen eine beachtliche Summe – ohne jeden Beleg für wahre Münze genommen. Auch das Haqqani-Netzwerk wurde von Experten lange falsch eingeschätzt: Es war keineswegs, wie angenommen, von den Taliban unabhängig. Haqqani outete sich im Februar 2020 in einem Gastbeitrag für die New York Times10 als ihr stellvertretender Anführer.

Tausende Westler in einer humanitären Blase

Tatsächlich sind die Taliban eine zentralisierte Organisation mit einer klar strukturierten Ideologie. Ihre wichtigsten Führer sind aus Religionsschulen in Deoband11 in Pakistan hervorgegangen, die ihre Studenten regelmäßig zum Kampf nach Afghanistan schickten. Diese Madrasen bilden Ulemas aus, die fundamentalistischen Strömungen anhängen und über den Korpsgeist und die Fähigkeiten verfügen, Verwaltungsfunktionen zu übernehmen.

Auch die regelmäßige Rotation der Taliban-Kader zwischen den Provinzen und die Koordinierung der Gruppen belegen unzweifelhaft, dass es sich um eine hierarchische und relativ effiziente Organisation handelt, obwohl immer wieder einzelne Führer liquidiert wurden. Die Kommandeure verfügen über taktische Autonomie, sind aber an die Befehle ihrer Vorgesetzten gebunden. Um die Hierarchie durchzusetzen, wurden viele Militärchefs wegen Disziplinlosigkeit ihres Postens enthoben.

Seit 2006 gilt für die Taliban-Kämpfer ein Verhaltenskodex, der Elemente des islamischen Rechts und – in der überarbeiteten Fassung von 2009 – auch einige Prinzipien des humanitären Völkerrechts übernimmt. Er enthält auch das offizielle Verbot, zu stehlen, Gewalttaten gegen Zivilpersonen zu verüben und Spione ohne Prozess hinzurichten, was freilich nicht verhindert, dass regelmäßig Kriegsverbrechen begangen werden. Im Gegensatz zum „Islamischen Staat“ (IS), der sich zu blutigen Anschlägen auf zivile Ziele (wie zuletzt am 26. August auf den Flughafen von Kabul) bekennt, begehen die Taliban vor allem politische Morde.

Auch die Regelung der Nachfolge an der Spitze der Bewegung und eine kohärente Verhandlungsstrategie bezeugen die Stabilität der Organisation. Als der afghanische Geheimdienst 2015 verkündete, dass Mullah Omar schon seit 2013 tot sei und dass sein Tod verheimlicht worden sei, löste das kaum Zerwürfnisse aus. Und als Omars Nachfolger, Mullah Achtar Mansur, 2016 in Pakistan von einer Drohne getötet wurde, setzte sich Haibatullah Achundsada problemlos als neuer Anführer durch.

Diese reibungslose Regelung der Nachfolge steht in scharfem Kontrast zu den letzten drei Wahlen in Afghanistan, bei denen beide Kandidaten nach dem zweiten Wahlgang den Sieg für sich beanspruchten. Auch auf lokaler Ebene konnten die Taliban ihre Funktionsträger problemlos auswechseln, wogegen die Ablösung eines Provinzgouverneurs oft zu heftigen lokalen Turbulenzen führte.

Und schließlich konnten die Taliban auch ihr ursprüngliches Rekrutierungsgebiet, das sich auf den paschtunischen Süden beschränkte, erheblich ausweiten. In den letzten Jahren mobilisierten sie neue Kämpfer auch im Norden und im Westen Afghanistans, und zwar aus allen Religionsgemeinschaften. Damit sind sie fast im ganzen Land präsent, außer im Pandschirtal und in Hazaradschat, der vorwiegend schiitischen Region in der Mitte des Landes.

In ihrem zwölfköpfigen Kommandorat sind die Paschtunen, die 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen, noch deutlich in der Mehrheit, aber seit 2016 sind in diesem Führungsgremium auch ein Tadschike, ein Usbeke und ein Turkmene vertreten. Indem die Bewegung ethnische Differenzierungen ablehnte, machte sie sich zunehmend zur Verfechterin des afghanischen Nationalismus, wogegen die Parteien in Kabul immer stärker auf ethnischer Basis funktionierten.

Letztendlich hat die Manipulation der ethnischen Gemeinschaften – insbesondere durch westliche Kräfte – den Taliban in die Hände gespielt. In Kundus nutzten sie die Vielfalt von ethnischen oder Stammesmilizen, die vom deutschen und später vom US-Kommando gefördert wurden, um paschtunische, usbekische, tadschikische und turkmenische Kämpfer zu rekrutieren – und die Stadt 2015, 2016 und schließlich 2021 zu erobern.

Die Strategie der Taliban bestand darin, von der Schwächen der Zentralregierung zu profitieren und das allgemeine Bedürfnis nach einer effizienten Verwaltung zu befriedigen. So konnten sie sich auch in den Provinzen behaupten und Schattenregierungen etablieren: mit Gouverneuren, Richtern und Funktionären, die für das Schulsystem (Kontrolle der Lehrpläne, Ausschluss von Mädchen ab zwölf Jahren) und die Gesundheitsversorgung wie auch für die Beziehungen mit den NGOs verantwortlich waren. Die wichtigsten administrativen Organe waren dabei die Gerichte, mit denen sie sich schon zu Zeiten des Islamischen Emirats (1996–2001) den Ruf einer Ordnungsmacht verschafft hatten.

Seit 2005 haben die Taliban, sobald sie einen Ort erobert hatten, Richter eingesetzt, die mittlerweile praktisch in allen Distrikten tätig sind. Die Amtsausübung ist denkbar schlicht: Der Richter sitzt – ohne besonders gekleidet zu sein – in der Moschee des Dorfs, in einem Privathaus oder unter Bäumen im Freien. Wie die Rechtsprechung der Taliban funktioniert, hat mir einer der Richter so geschildert: „Der Richter hat eine Tasse grünen Tee vor sich, die schon lange kalt ist. Er empfängt die Antragsteller persönlich. Dann befiehlt er einem Mitglied der Bewegung, die Personen, gegen die Klage erhoben wird, für den nächsten Tag herzubestellen.“12

Sodann befragen die Richter die Zeugen, prüfen das von den Parteien vorgelegte Beweismaterial und fällen ihr Urteil oft nach wenigen Tagen; in schwierigen Fällen spätestens nach einigen Monaten. Meistens geht es um Grundbesitz oder Ehefragen, aber die Richter ahnden auch Diebstahl, Mord und Ehebruch mit zuweilen drakonischen Strafen wie Hinrichtung, Amputation oder Steinigung.

Dieses auf den ersten Blick einfache Verfahren ist Teil eines differenzierten Gerichtssystems, das vor 2001 im Rahmen des Islamischen Emirats praktiziert wurde und aus drei Ebenen besteht: Zivilgerichte in den Bezirken, Berufungsgerichte in jeder Provinz und darüber ein oberster Gerichtshof. Die in einer Religionsschule ausgebildeten Kandidaten müssen ein Examen ablegen, um ihre Kenntnisse der islamischen Rechtsprechung nachzuweisen.

Ein Richteramt wird ihnen jenseits ihrer Herkunftsprovinz zugewiesen. Diese Regelung und ein Rotationssystem sollen dafür sorgen, dass sie unparteiisch gegenüber der Bevölkerung und den örtlichen Kämpfern bleiben. „Damit soll jede unangenehme Situation vermieden werden“, erläutert ein Richter: Wenn man zu lange an der Macht bleibe, lerne man zwar die Menschen gut kennen, aber andererseits könne man despotisch werden oder der Korruption verfallen: „Damit das nicht eintritt, haben die Taliban ein System geschaffen, in dem jeder nach einer bestimmten Zeit versetzt wird.“ Die Bewegung schickt auch Inspektoren, um das Ethos der Richter zu überprüfen, und bestraft sie, wenn sie Geld oder Geschenke angenommen haben.

Unbestechliche Taliban-Richter

Aufgrund ihrer allgemein bekannten Unparteilichkeit sind die Richter bei der ländlichen Bevölkerung populär. Warum das so ist, erklärt uns ein Mann in der Provinz Logar: „Wenn ich reich wäre, würde ich einen Richter der Regierung anrufen. Dem zahlst du eine Summe, und du gewinnst den Prozess. Aber wenn du arm bist, sind die Taliban die einzige Lösung.“ Der Mann hatte geklagt, weil seine künftigen Schwiegereltern abstritten, dass sie den obligatorischen Brautpreis erhalten hatten. Tatsächlich hatte der Bräutigam die Summe aus England transferiert, wo er mehrere Jahre gearbeitet hatte. Am Ende gewann er den Prozess dank des Überweisungsbelegs von Western Union.

Ähnlich lief es für einen Vertrauten von Faisal Akbar, von 2002 bis 2005 Gouverneur der Provinz Kunar. Obwohl politischer Gegner der Taliban, sah er sich genötigt, in einem Fall von Viehdiebstahl die Taliban-Justiz zu beanspruchen, denn die Richter des Regimes waren korrupt und die Kosten für eine Anzeige bei der Polizei und einen regulären Prozess hätten den Wert des gestohlenen Viehs bei Weitem überstiegen. Der Mann wohnt zwar überwiegend in Kabul, stammt aber aus einem Dorf und konnte deshalb überzeugend darlegen, warum die Landbevölkerung die Taliban-Richter schätzt, während die städtische Bevölkerung deren Rechtsprechung ablehnt.

Was diese Gerichte auf dem Land attraktiv macht, ist ihre Einfachheit und leichte Zugänglichkeit. In den letzten Jahrzehnten haben viele Dorfbewohner ihre Grundschulausbildung in einer Madrasa erhalten, die ihnen Grundkenntnisse in islamischem Recht vermittelt hat. Das staatliche Recht hingegen ist für einen Großteil der Bevölkerung – von der zwei Drittel des Lesens und Schreibens unkundig sind – etwas völlig Fremdes. Durch die rudimentäre Kenntnis des islamischen Kodex und die Vertrautheit mit seinen Normen können die Männer in den ländlichen Regionen die Schlüssigkeit und Unparteilichkeit der Entscheidungen beurteilen.

Da die Prozesse den Normen entsprechend geführt werden, was die anwesenden Zuschauer bezeugen können, sind die Entscheidungen kaum anzufechten. Dieses System begünstigt die Männer auf Kosten der Frauen. Allerdings hat die Tatsache, dass die Hälfte der Bevölkerung ausgeschlossen und praktisch außerstande ist, die Traditionen und die männliche Dominanz infrage zu stellen, den aufständischen Taliban nicht geschadet.

Das gilt vor allem für das Gebiet der Paschtunen, wo Frauen noch stärker unterdrückt sind als anderswo. Und das Rechtssystem der Scharia, wie es die Gerichte auslegen, verstärkt das patriarchale System umso wirkungsvoller, als selbst die moderatesten Argumente für die Rechte von Frauen nicht angehört werden, da sie mit „dem Westen“ identifiziert werden. Angesichts einer Intervention ausländischer Mächte, die ständig die von ihnen selbst aufgebauten Institutionen umgangen haben, und angesichts der in Korruption versunkenen staatlichen Institutionen verkörpern die Taliban für viele Afghanen das Recht. Ironischerweise wird ihnen eher als der westlichen Koalition zugetraut, den Staat wiederaufzubauen. Das ist wahrscheinlich das härteste Urteil, das man nach zwanzig Jahren Intervention fällen kann.

10 Siradschuddin Haqqani, „What we, the Taliban, want“, The New York Times, 20. Februar 2020.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Adam Baczko ist Politikwissenschaftler am Centre national de la recherche scientifique – Centre de recherches internationales (CNRS-CERI). Gilles Dorronsoro arbeitet im Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP), Université Paris 1.

Was wann geschah

1973: Am 17. Juli 1973 wird die Monarchie durch den Putsch von General Mohammed Daoud Khan beendet.

1978: Am 27. April 1978 kommt Nur Mohammed Taraki mit seiner (marxistisch-leninistischen) Demokratischen Volkspartei durch einen Putsch an die Macht.

1979: Im September verdrängt Ministerpräsident Hafizullah Amin seinen Rivalen Taraki aus dem Amt und lässt ihn am 8. Oktober ermorden. Am 25. Dezember marschiert die sowjetische Armee in Afghanistan ein, weil Moskau eine Annäherung Amins an Washington befürchtet. Am 27. Dezember wird Amin durch KGB-Agenten ermordet und durch Babrak Karmal ersetzt. Die dschihadistischen Mudschaheddin, die von den USA und dem Westen unterstützt werden, bekämpfen die sowjetischen Truppen.

1987: Am 30. September wird Mohammed Nadschibullah zum Präsidenten gewählt.

1988: Am 14. April wird ein Abkommen über den Abzug der sowjetischen Truppen unterzeichnet, das am 15. Februar 1989 in Kraft tritt. Der Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und Mudschaheddin geht weiter.

1992: Am 16. April tritt das Regime Nadschibullah ab, am 25. April wird Kabul von den Mudschaheddin kampflos besetzt.

1996: Die inneren Machtkämpfe der islamistischen Kräfte enden mit dem Sieg der Taliban, die am 26 September in Kabul einmarschieren. Es folgt die Gründung des Islamischen Emirats Afghanistan, das auf der strikten Anwendung der Scharia fußt.

2001: Am 9. September wird der Kommandeur der Nordallianz, Ahmed Schah Massud, im Auftrag von al-Qaida ermordet. Als Reaktion auf 9/11 beginnt am 7. Oktober die Militärintervention der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe (Isaf) unter dem Kommando der Nato. Am 5. Dezember unterzeichnen die Teilnehmer der Petersberger Konferenz in Bonn einen 5-Stufen-Plan für Afghanistan. Am 22. Dezember wird der vom Westen protegierte Hamid Karsai zum Interimspräsidenten gewählt.

2004: Am 4. Januar 2004 verabschiedet die Loja Dschirga eine Verfassung für die Islamische Republik Afghanistan, am 9. Oktober wird Karsai zum Präsidenten gewählt.

2011: Am 22. Juni beginnt der Abzug der französischen Isaf-Truppen, der Ende 2014 abgeschlossen ist.

2014: Am 5. April 2014 wird der ehemalige Weltbank-Ökonom Aschraf Ghani zum Präsidenten gewählt.

2016: Im Februar beginnt in Moskau eine Reihe von Friedenskonferenzen.

2018: Im Juli nehmen die USA direkte Verhandlungen mit den Taliban in Doha (Katar) auf; informelle Kontakte hatte Washington schon seit 2011 geknüpft.

2020: Am 18. Februar erklären sich Aschraf Ghani und Abdullah Abdullah beide zum Sieger der Präsidentschaftswahlen vom 28. September 2019. Im Mai wird Abdullah Vorsitzender des Hohen Rats für Nationale Versöhnung, der Verhandlungen mit den Taliban führen soll. Am 29. Februar wird in Doha das Abkommen zwischen den Taliban und den USA unterzeichnet, das den Abzug der US-Truppen bis Mai 2021 vorsieht.

2021: Am 16. August besiegelt der Einmarsch der Taliban in Kabul das Ende der Regierung Ghani. In der Nacht zum 31. August verlassen die letzten US-Soldaten das Land.