Maduros schmutziger New Deal

Venezuelas Regierung schließt Geheimverträge mit internationalen Konzernen zur Ölförderung

von Daniel Hellinger

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro will die Erdölproduktion rasch um eine Million Barrel pro Tag hochfahren. Für diese Produktionssteigerung, die das empfindliche Ökosystem im Orinoco-Gürtel zu zerstören droht, würde Maduro sogar die Erdölreform seines Amtsvorgängers Hugo Chávez opfern. Die hatte die Rohstoffsouveränität Venezuelas gestärkt und dem Land hohe Gewinne eingebracht, die ansonsten an transnationale Erdölunternehmen geflossen wären.

Chávez war ein entschiedener Kritiker des Kapitalismus und der globalen Klimaerwärmung. Bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen erklärte er im Dezember 2009: „Der Klimawandel ist zweifellos das gravierendste Umweltproblem dieses Jahrhunderts.“ Die Handlungen von Menschen würden das Prinzip der Nachhaltigkeit gefährden und damit „das Leben auf der Erde bedrohen“. Dann bezeichnete er die globale Ungleichheit als großes Hindernis für eine von der Vernunft gebotene rasche Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Doch bereits während der Amtszeit von Chávez hatten die staatliche Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela (PDV) und die Regierung beschlossen, die Förderung der riesigen Ölreserven im Orinoco-Gürtel zu beschleunigen. Der Plan „Siembra Petrolera“ (Öl säen) von 2011 sah vor, die nationale Ölproduktion bis 2014 auf 4 Millionen Barrel pro Tag und bis 2030 auf 10 Millionen Barrel erhöhen. Allerdings hat die PDV diese Produktionsziele nie erreicht. Selbst die vor 2002 erzielten Fördermengen konnte sie nur halten, indem sie auf die zunehmende Ausbeutung der Reserven im Orinoco-Gürtel setzte. Zudem musste die Regierung ihre künftigen Erdöleinnahmen verpfänden, um ihr Entwicklungsprogramm zu finanzieren.

Maduros Reformen erhöhen nicht nur Venezuelas Abhängigkeit vom Öl, sie bremsen auch die Dekarbonisierungsbemühungen in der Region und führen zu einer Umschichtung der Einnahmen hin zu transnationalen Ölkonzernen. Die aktuellen PDV-Pläne würden nicht nur bedeuten, dass die Einnahmen aus Lizenzgebühren und Steuern sinken, die Ölmultis wären auch aus der Haftung für Umweltschäden entlassen und müssten keine Abgaben mehr an die in der Nähe der Ölfelder gelegenen Gemeinden zahlen. Diese Kosten würde künftig die Zentralregierung übernehmen.

Schon 2010 hatte ein Bündnis von Umweltschützern vor den Folgen einer intensivierten Erdölförderung für Umwelt und Bevölkerung im Orinoco-Becken gewarnt. In dieser sehr fragilen Region mit ihrer großen biologischen Vielfalt sehen die Umweltschützer eine Fläche von 55 Millionen Quadratkilometern gefährdet – insbesondere die Feuchtgebiete.

Die venezolanische Nationalversammlung, die mittlerweile von der Sozialistischen Einheitspartei Venezuelas (PSUV) kontrolliert wird, dürfte die Pläne aller Voraussicht nach durchwinken. Oppositionelle Töne kommen zwar von einigen Ölnationalisten und Umweltschützern, aber die finden kaum Gehör in einem Land, das unter einschneidenden Sanktionen leidet und zur Überwindung der verheerenden sozioökonomischen Krise auf die Öleinnahmen angewiesen ist.

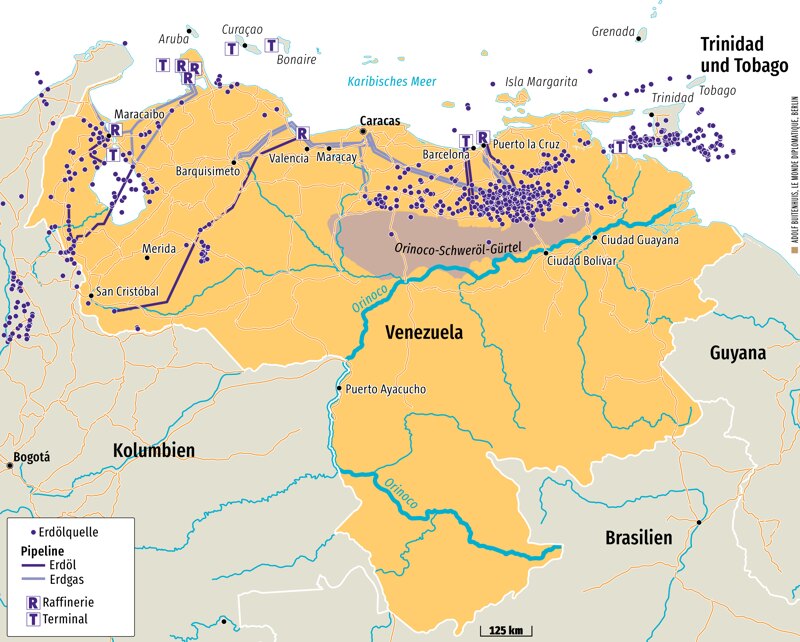

Venezuela verfügt weltweit über die größten nachgewiesenen Ölreserven. Die bestehen allerdings größtenteils aus dem superschweren Öl des Orinoco-Gürtels (siehe Karte), das teilweise so dickflüssig wie Teer ist. Die Zone umfasst fast 112 000 Quadratkilometer zu beiden Seiten des Orinocos im Osten. 2016 deklarierte Maduro das „Strategische Entwicklungsgebiet Arco Minero de Orinoco“, ohne dass die von der Verfassung vorgeschriebenen Studien zur Umweltverträglichkeit und zu den sozialen Folgen des Projekts vorgelegen hätten.

Der Präsident rechtfertigt seine Abkehr von den Chávez-Reformen mit den Sanktionen der USA und anderer Staaten, von denen viele die Ölindustrie im Visier haben. Die sogenannte Verfassunggebende Versammlung, die Maduro im Mai 2017 einberufen hat, um das Parlament zu umgehen, ermächtigte den Präsidenten durch ein „Anti-Blockade-Gesetz“, verfassungsrechtliche Hürden und juristische Hindernisse in den Ölgesetzen außer Kraft zu setzen. Dies betrifft auch die Bestimmungen des Verstaatlichungsgesetzes von 1975, die bei Rohstoffunternehmen eine staatliche Mehrheitsbeteiligung „am Eigentum, am Management und an der Verwaltung“ vorschreiben. Darüber hinaus ließ sich Maduro durch dasselbe Gremium die Vollmacht erteilen, hinter verschlossenen Türen Verträge mit ausländischen Investoren auszuhandeln.

Der „Restrukturierungsplan“ der PDV unterscheidet sich kaum von den Positionen von Henrique Capriles, der 2012 und 2013 als Präsidentschaftskandidat der Opposition angetreten war, oder anderen Oppositionellen wie Leopoldo López und dem selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó. Allerdings ging keiner von ihnen so weit, dem Gesetzgeber die Aufsicht über die Explorations- und Bohrverträge entziehen zu wollen. Genau das aber ist unter Maduro praktisch schon geschehen.

Bedrohte Artenvielfalt am Orinoco

Die volle Tragweite der anstehenden Änderungen macht eine Präsentation der PDV-Planungsabteilung deutlich. Adressat des Dokuments ist ein Präsidialausschuss, der Vorschläge zur „Restrukturierung“ des Staatsbetriebs erarbeiten soll, um „die Produktion so schnell wie möglich um eine Million Barrel Rohöl und Erdgas zu erhöhen“. Die PDV-Empfehlungen erinnern sehr an die neoliberale „Apertura Petrolera“ (Öffnung des Ölsektors) aus den 1990er Jahren, die drei Maßnahmen zur Erhöhung der Fördermengen einführte: verminderte Lizenzgebühren und Steuern; flexiblere Bestimmungen und weniger Kontrolle bei Joint Ventures der PDV mit ausländischen Unternehmen; Streitbeilegungsverfahren nicht mehr vor nationalen Gerichten, sondern vor internationalen Schiedskommissionen.

Diese „Öffnung“ hatte das PDV-Management damals einer politischen Klasse schmackhaft gemacht, die dringend auf Exporterträge angewiesen war, um die chronische Wirtschafts- und Politikkrise zu beenden, die 1983 mit dem Ende des Opec-Ölbooms begonnen hatte. Mitte der 1990er Jahre flossen erstmals seit 1975 wieder ausländische Investitionen in die Exploration und Förderung des venezolanischen Öls – allerdings zu Bedingungen, durch die der nationale Anteil an den Einnahmen unter das Niveau der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sank.

Tatsächlich stieg die Produktion im Lauf der 1990er Jahre von rund 2,5 Millionen auf 3,5 Millionen Barrel pro Tag. Der Zuwachs kam großenteils Joint Ventures zugute, die sich in vier großen neuen Ölfeldern im Orinoco-Becken engagierten. Ein Teil dieses Erdöls ist jedoch so schwer, dass es offiziell als Bitumen („flüssige Kohle“) klassifiziert wird, womit es nicht auf die venezolanischen Opec-Förderquoten angerechnet wird. Der ökologische Fußabdruck von Bitumen, das wie Kohle vor allem in Kraftwerken eingesetzt wird, ist deutlich größer als der von leichterem Öl.

Als Chávez 1999 sein Amt antrat, war das venezolanische Fördervolumen (einschließlich Bitumen) auf etwa 2,9 Millionen Barrel pro Tag gestiegen. Jedoch war der wirtschaftliche Nutzen der erhöhten Produktion durch die großzügigen steuerlichen Konzessionen weitgehend aufgezehrt worden. 1998 tendierte dieser Nutzen sogar gegen null, weil die Asienkrise und die folgende globale Rezession zum Verfall des Ölpreises geführt hatten – was zum Wahlerfolg von Chávez im selben Jahr beitrug.

Im November 2001 revidierte Chávez die Steuergeschenke der Apertura-Ära, um eine gerechtere Beteiligung Venezuelas an den künftigen Öleinnahmen durchzusetzen. Doch die PDV schlug zurück. Die Unternehmensspitze unterstützte den – erfolglosen – Putsch gegen den Präsidenten im April 2002 und legte danach Ölförderung und -ausfuhr ab Dezember 2002 für drei Monate lahm. Die Produktion erholte sich zwar wieder, aber der Verlust an unentbehrlichem Humankapital war nicht mehr gutzumachen: 20 000 Fachkräfte wurden wegen Beteiligung am Umsturzversuch entlassen.

2002 zog der Erdölpreis stark an und kletterte über die Schwelle, die nach den Vereinbarungen aus der Apertura-Ära eine Revision der Konzessionsverträge erlaubte. 2006 und 2007 erhöhte die venezolanische Regierung die Lizenzgebühren wie die Steuersätze. Und sie verlangte von den ausländischen Unternehmen mit Verträgen aus den 1990er Jahren, die neuen Bedingungen zu übernehmen. Damit konnte die PDV bei den Joint Ventures wieder eine Mehrheitsbeteiligung von bis zu 60 Prozent wie auch die operative Kontrolle zurückerobern.

Die erzwungene Rückkehr zu den Bestimmungen des Gesetzes von 1975 wurde allgemein als „Verstaatlichung“ gesehen, aber das ist ungenau. Wenn etwa das US-Wirtschaftsmagazin Forbes im April 2020 behauptete,1 Chávez habe damals die ausländischen Partner der PDV einfach „rausgekickt“, entspricht das nicht den Tatsachen. Denn die Unternehmen, die 2006 der Anpassung zustimmten, erhielten eine Entschädigung. Nur Firmen, die sich widersetzten, wurden zwangsenteignet und abgefunden. Dienstleistungsverträge und andere Vereinbarungen, die in der Apertura-Ära verschleierte Partnerschaften begründet hatten, um die Bestimmungen des Verstaatlichungsgesetzes von 1975 zu umgehen, wurden der neuen Gesetzeslage angepasst.

Mittels der personellen und finanziellen Ressourcen der PDV wollte Chávez vor allem seine Sozialprogramme und seinen Wirtschaftsplan zur Förderung einer „endogenen Entwicklung“ vorantreiben. Insgesamt, auch mithilfe der steigenden Ölpreise, konnte er aufgrund der beschlossenen Maßnahmen – den höheren Konzessions- und Steuereinnahmen wie der staatlichen Beteiligung an Joint Ventures – immense Gewinne aus dem Ölgeschäft abschöpfen.

Diese erlaubten es, bemerkenswerte soziale und wirtschaftliche Verbesserungen für die arme Bevölkerungsmehrheit zu erreichen und zugleich das inländische Kapital zu fördern. Allerdings wurde ein Teil der wachsenden Gewinne durch Handels- und Finanzunternehmen abgeschöpft, die während des Booms von der Überbewertung des Bolívars profitierten.

Gleichzeitig trug die staatliche Ölgesellschaft auch auf andere Weise dazu bei, den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ aufzubauen, etwa indem sie genossenschaftlichen und selbstverwalteten Unternehmen ihre Produkte abkaufte. Die PDV erhielt sogar den Auftrag, Lebensmittel zu importieren und zu verteilen, um gegen die Nahrungsknappheit vorzugehen, die man auf die „Sabotage“ der Agrarkonzerne zurückführte.

Als die Gewinne nicht mehr ausreichten, um all diese Vorhaben zu finanzieren, griff Chávez tief in die Kasse der PDV, wobei er sich nicht nur aus den Kapitalrücklagen, sondern auch aus dem Reservefonds bediente, den man im Hinblick auf den unvermeidlichen Ölpreisverfall angelegt hatte. Damit blieb kaum etwas übrig, um die PDV zu rekapitalisieren – geschweige denn, wie geplant, die Produktion zu steigern. Mit dem Ergebnis, dass die Ölförderung während der Amtszeit von Chávez meist bei etwa 2,5 Millionen Barrel pro Tag stagnierte.

Zu dem starken Einbruch der Produktionszahlen nach 2014 hat gewiss der Wirtschaftskrieg der USA beigetragen. Doch auch bei einer stark gedrosselten Produktion fällt es Venezuela schwer, sein Öl auf dem Weltmarkt abzusetzen. Selbst der Ölexport nach China leidet unter mangelnden Lagerkapazitäten.2 Weil Chávez den für antizyklische Maßnahmen gedachten Reservefonds geplündert hat, kann Maduro nun auf den Niedergang der PDV nicht angemessen reagieren.

Diese langjährige Dekapitalisierung hindert das Unternehmen, seiner Verantwortung für die Umwelt nachzukommen. 2008 schätzte die PDV den Aufwand für die jahrzehntelang vernachlässigte Dekontaminierung und Reinigung alter Bohrlöcher und Produktionsanlagen auf 1,8 Milliarden Dollar. Seither ist die Umweltbelastung weiter angewachsen und führt fast täglich zu gefährlichen Unfällen. Seit Ende Juli 2020 wurde die Nordwestküste Venezuelas nach einer Serie von Störfällen in Ölraffinerien mehrfach verschmutzt. Ursachen für die vielen Lecks sind – nach einem Bericht auf France 24 – „ein fehlerhaftes System mit maroden Ölanlagen, der Mangel an Fachkräften und die Missachtung von Vorschriften“.3

Nachdem Maduro im April 2013 das Präsidentenamt angetreten hatte, konnte er noch ein gutes Jahr von hohen Ölpreisen und Exportvolumen profitieren. Ab 2015 brach Venezuelas Ölproduktion dann drastisch ein. Am 28. Juni 2020 lag sie bei nur noch 422 400 Barrel pro Tag. Ein Großteil des Rückgangs seit 2015 ist den US-Sanktionen geschuldet, die unter der Regierung Obama verhängt und von der Trump-Administration gnadenlos verschärft wurden, wodurch Venezuela den Zugriff auf Rücklagen und Vermögenswerten in Höhe von mehr als 10 Milliarden Dollar verlor, die zur Stabilisierung der PDV fehlten. Maduro hätte aber vermutlich seine Apertura-Agenda auch ohne externen Druck beschlossen.

Das Ende der Rohstoffsouveränität

Der Plan, den die PDV dem Reformausschuss des Präsidenten vorgelegt hat, beruht auf einer Studie von Rystad Energy und der Boston Consulting Group (BCG); beide Unternehmensberater sind auf Venture Capital und Konzepte für Forschung und Entwicklung spezialisiert. Daher überrascht es kaum, dass sie von Rohstoffförderung abhängigen Ländern raten, durch günstige Konditionen Investitionen anzulocken – und nicht etwa zu versuchen, bei den Energiemultis möglichst hohe Preise für den Zugang zu ihren produktivsten natürlichen Ölreserven durchzusetzen. Rystad respektive BCG empfehlen den Energieexporteuren des Globalen Südens, Fremdinvestitionen dadurch anzulocken, dass sie ihre Eigenerlöse reduzieren.

Beim Vorschlag der PDV, die Steuerlast für die Investoren zu senken, spielte die Berechnung des staatlichen Einnahmenanteils durch die beiden Beraterfirmen eine wichtige Rolle. Die verwiesen korrekt darauf, dass die ölproduzierenden Staaten (ohne die Golfstaaten) in der beispiellosen Hochpreisphase von 2001 bis 2014 ihren Erlös von 9,90 auf 30,40 US-Dollar pro Barrel erhöhen konnten. Das PDV-Management bezifferte den Anteil der Staatseinnahmen auf 90 Prozent. Dabei wird jedoch übersehen, wie hoch die Profite der Multis aus fossilen Energievorkommen des Globalen Südens selbst dann sind, wenn der Staat einen so hohen Anteil abschöpft.

Venezuela kann zwar mit den auf 3 Dollar pro Barrel geschätzten Produktionskosten Saudi-Arabiens nicht konkurrieren. Doch mit durchschnittlichen Kosten von 10 bis 12 Dollar pro Barrel liegt das Land gegenüber anderen Ölexporteuren außerhalb der Golfregion sehr gut im Rennen. Eine Fachzeitschrift beziffert die Produktionskosten bei 80 Prozent der weltweiten Ölreserven auf mehr als 20 Dollar pro Barrel. Und das Fracking von Schieferöl kostet 30 bis 50, der Abbau von Ölsand sogar 85 Dollar pro Barrel, ist also viel teurer als das venezolanische Rohöl.

Bei diesem Produkt bleibt den ausländischen Ölriesen – nach eigenen Berechnungen – auch nach Abzug der von Chávez durchgesetzten Lizenzgebühren, Steuern und Gewinnbeteiligungen in der Regel immer noch eine Gewinnmarge von 28 Prozent nach Steuern. Das ist mehr als die schätzungsweise 18 Prozent, die transnationale Energiekonzerne im Durchschnitt erzielen.

Die Umsetzung des Restrukturierungsplans der PDV würde deutlich verminderte Lizenzgebühren und Steuersätze bedeuten. Und anders, als es das Verstaatlichungsgesetz von 1975 vorsieht, wären künftig Mehrheitsbeteiligungen ausländischer Unternehmen an den Ölfeldern erlaubt. Das würde Venezuela nicht nur die Souveränität über seine Rohstoffvorkommen rauben; es würde die staatliche Beteiligung auf 75 Prozent reduzieren und die Gewinne ausländischer Teilhaber könnten bis 65 Prozent über den Betriebskosten liegen. Die PDV wird eine neue Abteilung bilden, die für das Aushandeln der Explorations- und Bohrverträge zuständig sein wird. Bisher liegt diese Funktion noch beim Ölministerium.

Maduro muss nicht einmal auf die Verabschiedung des Gesetzes durch die Nationalversammlung warten. Als Staatschef hat er schon jetzt die Macht, aufgrund der Bestimmungen des Anti-Blockade-Gesetzes neue geheime Verträge zu schließen. Beschlossen wurde dieses Gesetz noch von der Verfassunggebenden Versammlung, deren Mandat am 31. Dezember auslief.

Die Zustimmung der Nationalversammlung könnte die politischen Risiken für ausländische Investoren etwas mindern, zumal die Europäische Union den selbsternannten Gegenpräsidenten Juan Guaidó mittlerweile nicht mehr anerkennt. Doch Investoren aus China, Russland und anderen Ländern werden sicher versuchen, die neue Steuer- und Abgabenregelung auf die laufenden Geschäfte zu übertragen.

Der Rohstoffabbau im Orinoco-Becken ist bei Repräsentanten der Indigenen, Umwelt-NGOs und lokalen, von der Ölförderung betroffenen Gemeinden auf heftige Kritik gestoßen. Opposition gegen Maduros Maßnahmen kommt auch von einigen prominenten Ölnationalisten, die ökonomisch argumentieren und versucht haben, breiten Widerstand zu organisieren. Doch große Teile der Bevölkerung halten an der Überzeugung fest, dass die Lage nur durch Reaktivierung des Exports besser werden kann.

Dass das so ist, hat Gründe, die älter sind als die aktuelle Krise der venezolanischen Wirtschaft und Gesellschaft. Wie Daniel Aldana Cohen und Thea Riofrancos herausarbeiten,4 gibt es in Venezuela – anders als in den meisten anderen lateinamerikanischen Ländern – keine Massenbewegung, die „inspirierende Visionen einer sozial und ökologisch gerechten Welt“ formulieren würde. Es gibt mit anderen Worten keinerlei Debatten über einen Green New Deal und erst recht keinen ernsthaften „Widerstand gegen die Extraktionsökonomie und gigantische Entwicklungsprojekte“.

In Sachen Erderwärmung herrscht in Venezuela eine weitgehende Ignoranz, sagt Alejandro Álvarez, Generalkoordinator der NGO Clima 21: „Ich habe mit vielen Leuten aus sehr unterschiedlichen Gruppen gesprochen. Und ich muss leider feststellen, dass die Jüngsten unter ihnen nur ein rudimentäres, oft ungenaues und manchmal verzerrtes Wissen von der Materie haben. Noch größer ist dieses Unwissen, was die Folgen des Klimawandels für Venezuela betrifft.“ Laut Álvarez dominiert in den einheimischen Medien „eine apokalyptische Schilderung“ der globalen Verhältnisse, die den meisten Menschen abwegig vorkommt.

Dabei ist in Venezuela jeder Aspekt des Alltagslebens vom Erdöl beeinflusst. Die ökologische und ökonomische Krise lässt sich nicht auf die internationalen Sanktionen oder den Streit zwischen Maduro und der Opposition über die Kontrolle der Regierung reduzieren, meint Emiliano Teran Mantovani vom Venezuelan Observatory of Political Ecology. „Diese vielschichtigen Ölkonflikte haben nicht nur wirtschaftliche Ursachen. Es geht nicht ausschließlich um die Aneignung strategischer natürlicher Ressourcen oder um die Erträge aus der Erdöl- und Erdgasindustrie.“ Der Ölkapitalismus in seiner heutigen Gestalt beruht für Mantovani auf der „kolonialen und patriarchalen Unterwerfung der Natur“.

Carlos Mendoza Potella, ein prominenter Ölexperte aus dem nationalistischen Lager, verweist zwar auf die verheerenden Auswirkungen der US-Sanktionen, kritisiert aber vor allem Maduro. Die geplante unbeschränkte Öffnung des Ölsektors für Auslandsinvestitionen sei „absolut schädlich für das nationale Interesse“. Potella meint damit nicht nur das Venezuela von heute, sondern die „ewige Nation“, also die künftigen Generationen.

Der Soziologe Edgardo Lander bezweifelt grundsätzlich, dass sich der Ölreichtum des Landes je im Sinne einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung nutzen lässt.5 Er sieht die aktuelle Situation als „finale Krise der ölbasierten Extraktionswirtschaft und des klientelistischen Rentierstaats, die das venezolanische Gesellschaftsmodell seit den 1920er Jahren kennzeichnen“. Für Lander zeigen sich in der aktuellen Krise aber auch „die ökologischen Folgen der Ausbeutung fossiler Energieträger“ und der zentralen Rolle, die diese für die „Konsumkultur in Venezuela wie in den reichen kapitalistischen Gesellschaften insgesamt“ spielen.

Die Wirtschaftsblockade der USA macht es den Kritikern zusätzlich schwer, sich Gehör zu verschaffen. In einer Rede vor Ölarbeitern verteidigte Maduro seine neue Befugnis, Ölverträge in geheimen Verhandlungen abzuschließen. „Das ist wie im Krieg. Soll man denn sagen, wohin die eigene Armee vorrücken wird?“ Seinen linken Kritikern wirft er vor, dass sie das „imperialistische Trommelfeuer“ gegen die kooperationswilligen Energiekonzerne nicht zur Kenntnis nähmen.

Maduro war so schlau wie schamlos, seinen Ausschuss zur „Restrukturierung“ der PDV „Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque“ zu nennen. Der 2018 gestorbene Rodríguez Araque hatte eine lange revolutionäre Karriere hinter sich: als Guerrillaführer, als Mitglied des Kongresses, als Präsident der PDV, als Ölminister und enger Vertrauter von Chávez in der Zeit nach der Bolivarischen Revolution. Dabei war er stets ein glühender Verfechter der Souveränität Venezuelas über sein Öl. In den 1990er Jahren war er ein offener und häufig einsamer Kritiker der „Apertura Petrolera“.

Kurz vor seinem Tod 2018 verfasste Rodríguez mit einem Co-Autor einen Aufsatz, in dem er zum nationalen Widerstand gegen eine Politik aufrief, von der er die Rückkehr zur Apertura befürchtete. Die Verstaatlichung von 1975, hieß es in dem Text, habe offenbar 60 Jahre bitterer Erfahrung aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht, nämlich die Erinnerung an den unstillbaren Appetit des ausländischen Kapitals auf die venezolanischen Bodenschätze. Bis 1975 habe die Ölpolitik zu heftigen Kontroversen über die Frage geführt, wie die nationalen Interessen gegen den „Erdölimperialismus“ zu verteidigen seien.

Als die Verstaatlichung kam, schienen die ausländischen Investoren besiegt zu sein. Damals versiegten die Diskussionen – aber mit ihnen ging auch die Fähigkeit des Ölministeriums verloren, die Konzessionsgeschäfte zu überwachen.

Der Ölexperte Mendoza Potella vertritt heute die Position, dass Venezuela die kostenintensive Förderung von schwerem Rohöl aufgeben müsse, um sich auf den Aufbau von Reserven und die Produktion von leichterem konventionellen Rohöl zu konzentrieren. Das Land habe das Potenzial, „Öl in bescheidenen Mengen zu produzieren, um unseren inländischen Bedarf zu decken und moderate Exporte zu generieren“. Dem Staat würden damit Einnahmen in harter Währung zufließen, was auch der schwer gebeutelten Wirtschaft helfen würde. Der Vorschlag Potellas zielt zwar nicht auf einen „Green New Deal“, aber er würde immerhin die Ausbeutung im Orinoco-Becken stoppen und damit das Tempo der Umweltzerstörung in der ganzen Region bremsen.

Luis Angosto-Ferrández bezeichnet in seiner Studie über die „bolivarische“ Politik gegenüber der indigenen Bevölkerung Venezuelas6 die Abhängigkeit linker Regierungen in Lateinamerika von der Bergbau- und Ölindustrie als „Schierlingsbecher“. Für den Ethnologen ist die unmittelbar drohende weltweite Umweltzerstörung nur „durch strukturelle Veränderungen auf globaler Ebene“ aufzuhalten. Solange das nicht gelingt, sei es moralisch unzulässig, „die Schuld auf jene Länder zu schieben, die die schwächsten Glieder in einer globalen Kette sind“.

4 Daniel Aldana Cohen und Thea Riofrancos, „Latin America’s Green New Deal“, Nacla, 9.Juni 2020.

Aus dem Englischen von Markus Greiß

Daniel Hellinger ist emeritierter Professor für Internationale Beziehungen. Sein Buch „Comparative Politics of Latin America“ erschien 2020 in dritter Auflage, London (Routledge).

© North American Congress on Latin America, nacla.org; für die deutsche Übersetzung LMd, Berlin