Frankreichs Krieg im Sahel

von Philippe Leymarie

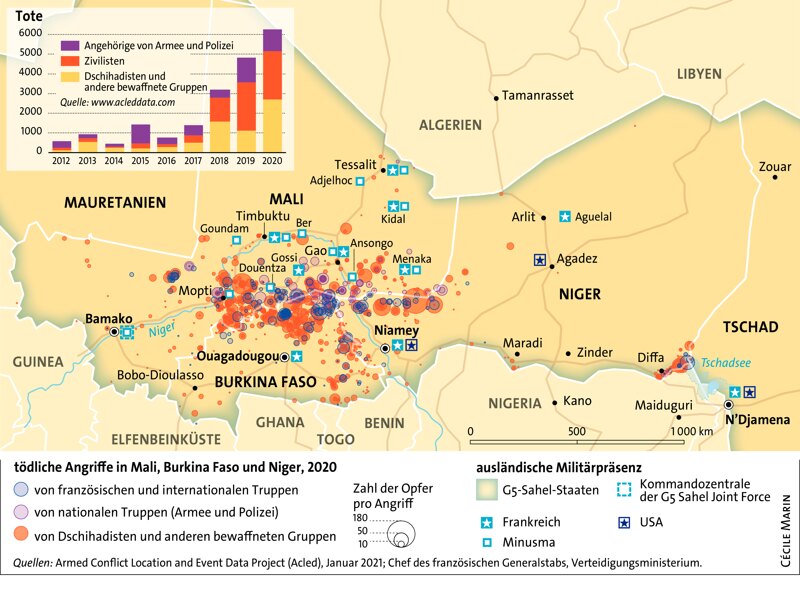

Seit acht Jahren hängt Mali militärisch und wirtschaftlich am Tropf. Trotzdem nehmen die Terroranschläge zu und treffen mittlerweile nicht mehr nur den Norden des Landes, sondern auch Zentralmali und die Nachbarländer Burkina Faso und Niger. Nach den Zahlen des Büros der Vereinten Nationen für Westafrika und die Sahelzone (Unowas) kamen 2019 dabei mehr als 4000 Menschen ums Leben – fünfmal so viele wie 2016.

Die bewaffneten Gruppierungen sind mobil, flexibel und machen sich das „staatliche Machtvakuum“1 zunutze. Sie halten sich von dicht besiedelten Gebieten fern und setzen sich vorzugsweise in den Grenzregionen fest, an den Durchgangsrouten für Lebensmittel, Waffen, Drogen, Kämpfer und Migranten.

Die Einheiten, die seit 2013 im Rahmen der französischen „Opération Serval“ in den Sahel entsandt wurden, haben es nicht geschafft, der paar hundert oder tausend Kämpfer dieser katiba (Bataillone) Herr zu werden. Diese gehen der direkten Konfrontation aus dem Weg und haben eine erfolgreiche Strategie für sich entwickelt: Sie suchen die Verankerung in der lokalen Bevölkerung, ohne offiziell die Hoheitsgewalt zu übernehmen.

Die malische Armee ist nach wie vor der „kranke Mann“ der Region. Daran hat auch die EU-Ausbildungsmission EUTM Mali nichts geändert. Von den 16 000 Soldaten, die Bamako in Aussicht gestellt hat, sind nicht einmal 10 000 einsatzbereit. Wie so häufig in Afrika sind die Streitkräfte für zwischenstaatliche Kriege oder den Schutz des Regimes ausgebildet, aber nicht für Konflikte im Inneren oder die Bekämpfung grenzübergreifend agierender Gruppen. Die Infanterie ist schwerfällig und wenig mobil, weil es ihr dafür an Mitteln zum Selbstschutz fehlt. Lange saß sie in den Kasernen und Stützpunkten fest, wo sie – genau wie im Niger – ein leichtes Ziel für Rebellenangriffe war.

Hinzu kommt, dass die malische Armee wie etliche andere Streitkräfte in der Region nach den Friedensabkommen von 1992, 2006, 2013 und 2015 in mehreren Schüben ehemalige Kämpfer – vor allem Tuaregs – in ihre Reihen integrieren musste. Der Sold ist nach wie vor zu niedrig, die Beförderungspraxis zweifelhaft, und auf allen Hierarchieebenen einschließlich des Oberkommandos grassiert die Korruption.

Hubschrauber und Jagdflugzeuge, die in den 2010er Jahren überteuert auf dem internationalen Markt gekauft wurden, erwiesen sich teils als unbrauchbar. Und selbst nachdem die malische Armee von den Europäern, Franzosen und Amerikanern ausgerüstet, geschult und 2015 nach einem ehrgeizigen „Fünfjahresplan“ neu gegründet wurde, musste sie reihenweise Rückschläge hinnehmen.

In Zentralmali war sie überfordert und wurde in ihren eigenen Kasernen angegriffen; aus dem Norden wurde sie herausgedrängt, nachdem sie ihn schon seit Jahrzehnten de facto nicht mehr unter Kontrolle hatte. Erst im Januar 2020 konnte sie dort teilweise wieder Fuß fassen. Das Schlimmste aber ist, dass die malische Armee Kriegsverbrechen begangen hat.

Der unabhängige senegalesische Menschenrechtsexperte Alioune Tine hat 2020 mehr als 200 außergerichtliche Hinrichtungen registriert2 , vor allem in der Zentralregion des Landes, in der Gegend von Mopti und Ségou. Burkina Fasos Streitkräften wird Ähnliches vorgeworfen.

Seit 2014 arbeiten die nationalen Streitkräfte in der Region im Rahmen der Organisation G5-Sahel3 zusammen, der Mali, Burkina Faso, Niger, Mauretanien und der Tschad angehören. Die G5-Staaten haben sich zum Ziel gesetzt, die grenzüberschreitende Instabilität zu bekämpfen. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen sie gemeinschaftlich die wirtschaftliche und soziale Entwicklung fördern und ihre militärischen Ressourcen bündeln.

Jedes Mitgliedsland stellt ein oder zwei Bataillone für Operationen der gemeinsamen Einsatztruppe („G5 Sahel Joint Force“), die in Bamako einen eigenen Generalstab hat – mit direkter Verbindung zum Kommandozentrum der französischen „Barkhane“-Truppe in N’djamena (Tschad). Neben gemeinsamen Einsätzen in Grenzgebieten, bei denen die Soldaten bis zu 100 Kilometer über die Landesgrenzen hinaus operieren dürfen, und der Einrichtung von Schnellen Eingreiftruppen (Rapid Action Groups) bietet die G5-Sahel den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und ihre Sicherheitspolitik abzustimmen.

Der Mauretanier Ahmedou Ould-Abdallah, Direktor des Centre des stratégies pour la sécurité du Sahel Sahara (Centre 4S), hält die Gründung der G5-Sahel trotzdem für eine nur vermeintlich gute Idee: „Stark wird man nicht dadurch, dass man die Schwächen zusammenaddiert“, sagte er 2019 gegenüber France Info. Hinzu komme die komplizierte multilaterale Struktur und die Finanzierung von außen. Das Ergebnis sei ein „aufgeblähtes Ungetüm“. Wenn auf längere Sicht andere Länder wie Senegal oder Côte d’Ivoire den G5-Sahel beitreten, kämen weitere Herausforderungen hinzu.

2020 waren einige Erfolge zu verzeichnen – vor allem im Dreiländereck Liptako-Gourma zwischen Mali, Niger und Burkina Faso. Dass die staatlichen Akteure dieses Gebiet vollständig unter ihre Kontrolle bringen können, ist aber nach wie vor nicht absehbar: Am 2. Januar 2021 drangen Kämpfer aus Mali auf Motorrädern in den Niger ein und töteten rund 100 Dorfbewohner – das schlimmste Massaker seit zehn Jahren. Im vergangenen Jahr verlor die nigrische Armee bei Angriffen auf ihre Stützpunkte etwa 100 Soldaten. Auch die französischen Truppen mussten in dieser Region die größten Verluste hinnehmen – 12 der insgesamt 55 seit 2013 getöteten Soldaten starben hier.

Die tschadische Armee, die zu den besonders kampferprobten Streitkräften in der Region zählt, sollte eigentlich ein achtes Bataillon zur Joint Force beisteuern. Doch Präsident Idriss Déby, der in diesem Jahr den Vorsitz der G5-Sahel übernehmen soll, erteilte dem eine Absage. Er konzentrierte seine Elitetruppen lieber in der Gegend des Tschadsees, die zu den Operationsgebieten der nigerianischen Dschihadistenorganisation Boko Haram gehört. Vor allem aber will Déby, der sich im August selbst zum „Marschall“ ernannte, seine gesamten Streitkräfte zur Verfügung haben für den Fall, dass sein mehr als 30 Jahre bestehendes Machtmonopol in Gefahr geraten sollte.

Blauhelme als Zuschauer

Ein weiterer Akteur, der für die Sicherheit im Sahel eine wichtige Rolle spielt, ist die Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (Minusma), eine der größten UN-Friedensmissionen weltweit, deren Einsatzstärke inzwischen auf über 15 000 Soldaten angewachsen ist. Den im ganzen Land aktiven Blauhelmen wird häufig vorgeworfen, die Zivilbevölkerung nicht ausreichend zu schützen. Die Staatschefs der Region fordern zudem leichtere und schnellere Truppen mit einem robusteren Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta, mit dem die Minusma-Soldaten sich nicht nur selbst verteidigen, sondern auch „friedenserzwingende Maßnahmen“ durchführen dürften.

Dadurch könnten die Blauhelme offensiver agieren, und zwar gleichzeitig im Norden – wo sich die Zentralmacht und die nach Autonomie strebenden Gruppierungen bekämpfen – und in Zentralmali, das sich zum Zentrum dschihadistischer Aktivitäten und von Konflikten zwischen den Volksgruppen entwickelt hat. Andernfalls sei die Friedensmission nichts weiter als eine „Geldschleudermaschine“, monierte der senegalesische Präsident Macky Sall beim letzten internationalen Friedens- und Sicherheitsforum in Dakar im November 2019.

„Diese Truppen sind zu passiv und zu teuer und bringen die internationale Gemeinschaft in Misskredit“, erklärt auch Ould-Abdallah. Grundsätzlich sei das internationale Engagement jedoch gerechtfertigt, denn die Bedrohung sei ernst: „Unsere Länder haben weder die Ressourcen noch die Ausdauer und den Zusammenhalt, um all diesen Angriffen die Stirn zu bieten – zumal wenn sie eine ethnische Dimension haben.“

Zu rechnen ist vor allem mit der französischen Barkhane-Truppe, die auf die Operation Serval folgte und mittlerweile in allen fünf Sahelstaaten im Einsatz ist. Mit ihren 5100 Soldaten, die alle vier Monate abgelöst werden, und einer beeindruckenden Luftstreitmacht – Hubschrauber in Mali, Transportmaschinen in N’Djamena, Drohnen und Jagdflugzeuge in Niamey – ist sie die dominierende Größe in der regionalen Sicherheitsarchitektur. „Wenn diese Truppen abgezogen werden, bricht das Chaos aus“, versichert Nicolas Normand, ehemaliger französischer Botschafter in Mali (Marianne, 30. August 2020). Die französische Armee verfügt über eine wirkungsvolle „Expeditionskultur“ – ein Erbe der Kolonialzeit, das vor allem von der Marine und der Fremdenlegion aufrechterhalten wird. Das bedeutet, die Barkhane-Soldaten verstehen sich auf nächtliche Razzien, Durchsuchungen und Festnahmen, die sie heute gemeinsam mit den afrikanischen Soldaten durchführen.

Bereits 2013 sprach Präsident François Hollande von einem „Sieg“ der französischen Armee im Sahel. Heute, acht Jahre später, steckt diese Armee in einer Operation fest, mit der ein Gebiet von der Größe Westeuropas kontrolliert werden soll, und zwar an der Seite geschwächter politischer Regime und Militärapparate, wie der Putsch vom 18. August 2020 in Mali gezeigt hat.4

Ihre zwangsläufig begrenzte Aufgabenstellung gleicht trotz ihrer modernen Ausrüstung der Quadratur des Kreises: Sie soll die terroristische Bedrohung so weit eindämmen, dass sie für die einheimischen Akteure beherrschbar wird; sie soll die dschihadistischen katiba im Sahel in Schach halten, obwohl jeder weiß, dass ungeachtet einiger taktischer Erfolge ein endgültiger Sieg unmöglich ist.5 Prinzipiell soll sie sich dabei weder in die Angelegenheiten der verschiedenen Volksgruppen noch in Konflikte um Land, Wasser und Vieh einmischen.

Im Laufe der Jahre haben die französischen Soldaten ihre Taktik angepasst. Die Blaupause dafür hatte General Didier Castres schon 2015 skizziert: Man solle nicht mehr nur „à la Clausewitz“ in den Kategorien „Zermürbung, Eliminierung, Ausrottung“ denken, sondern „die Ströme, Netzwerke und Knotenpunkte“ ins Visier nehmen; man müsse Schwachstellen ausmachen und, gestützt auf eine genaue Kenntnis über Versorgungssysteme und Befehlsketten, „an den Nahtstellen ansetzen“. Außerdem gelte es sich von der „Garnisonslogik“ zu verabschieden und sich eine „Strategie der ständigen Bewegung und Anpassung“ zuzulegen.6

Im Juni 2019 prognostizierte François Lecointre, Generalstabschef der französischen Armee, vor dem Verteidigungsausschuss der französischen Nationalversammlung, dass es „mehrere Jahre dauern wird, sichere Verhältnisse im Nigerbogen herzustellen“. Er mahnte zu „strategischer Geduld“ und verwies auf den „systemischen“ Charakter der Krise im Sahel. Über die Kriegsziele machte er sich augenscheinlich keine Illusionen: „Ein Soldat muss sich auch mal zufrieden geben, wenn wenigstens das Schlimmste verhindert wird.“

Solche Zurückhaltung scheint umso mehr geboten, da sich die Bevölkerung, vor allem in Mali, mehr und mehr gegen Paris wendet. Im September 2019 machte eine Fotomontage die Runde, die angeblich zeigte, wie „die französische Armee sich das Gold von Mali unter den Nagel reißt“. Das war nur wenige Monate nachdem Dogon-Milizen das von Fulani bewohnte Dorf Ogossagou nahe der Grenze zu Burkina Faso angegriffen und 130 Menschen getötet hatten. Auf einer weiteren Fotomontage wurde behauptet, Frankreichs Truppen hätten „Motorräder an die Dschihadisten geliefert“.7

Der Vorwurf der Plünderung von Bodenschätzen ist wenig fundiert: Abgesehen von algerischem Gas und den Uranvorkommen im Niger – deren Ausbeutung kaum noch rentabel ist und über kurz oder lang vermutlich eingestellt wird –, stammen die fossilen Brennstoffe und Erze, die Frankreich aus Afrika importiert, vor allem aus Nigeria und Angola. Untersuchungen zeigen, dass zwischen den militärischen Einsatzgebieten der Franzosen in Afrika und ihren wichtigsten wirtschaftlichen Interessensphären kein wirklicher Zusammenhang besteht.8 Ahmedou Ould-Abdallah vom Centre 4S nennt die Vorwürfe „absurd“ und Caroline Roussy, Forscherin am Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) spricht von einer „abwegigen Verschwörungstheorie“.

Dennoch hat das Image der französischen Armee gelitten: Dass sich die Soldaten meist in Kasernen verschanzen und nur noch in gepanzerten Fahrzeugen und in voller Sicherheitsmontur unterwegs sind, dient zwar ihrem eigenen Schutz, wirkt aber auf die Bevölkerung abschreckend und lädt nicht gerade zur Kommunikation ein. Unter solchen Voraussetzungen ist die „Eroberung der Herzen und Köpfe“, die die Theoretiker der Aufstandsbekämpfung empfehlen, ein schwieriges Unterfangen. Viele Malier könnten einfach nicht glauben, „dass die Barkhane-Truppen und die Minusma – angesichts der Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen – nicht in der Lage sind, die Terrorgruppen einzuhegen oder wenigstens die Bevölkerung vor ihnen zu schützen“, konstatiert der Politologe Boubacar Haidara.9

Ebenfalls in der Kritik steht die so genannte Skalp-Strategie: Die Tötung von Rebellenführern durch französische Spezialeinheiten oder Drohnenbeschuss, von der es keine Bilder gibt und bei der weder die Identität noch die genaue Zahl der Opfer veröffentlicht wird. „Drohnen töten, aber man weiß nicht, wen und warum“, schreibt der Journalist Rémi Carayol.10

Am 5. Januar 2021 verkündete die französische Luftwaffe die Eliminierung von zwei Dutzend Dschihadisten in der malischen Region Douentza; lokale Initiativen warfen ihr jedoch vor, tatsächlich eine Hochzeitsfeier beschossen zu haben, und forderten eine Untersuchung. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen bleibt die Gefahr bestehen, bei solchen Operationen unschuldige Zivilisten zu treffen.

Der französischen Armee bleibt jedoch das Prestige, das sie sich im Rahmen der Operation Serval erarbeitet hat. Die wird allgemein als Erfolg gewertet, weil sie 2013 verhinderte, dass Bamako von Dschihadisten eingenommen wurde. Die Franzosen profitieren heute von den Lektionen, die sie bei diesem „Krieg unter Laborbedingungen“ in der Region gelernt haben. Zudem lieferte Serval den Beweis für die Kampftauglichkeit des von der französischen Rüstungsindustrie hergestellten Materials. Außerdem gilt Frankreich seither als sicherheitspolitische Nummer eins in Europa, wenn es um die südliche Nachbarschaft geht.

Vorwurf des Neokolonialismus

Die Kosten allerdings explodieren, sowohl finanziell (fast 1 Milliarde Euro jährlich) als auch personell (17 000 Soldaten jährlich im Rotationsverfahren – das entspricht einem Viertel aller Landstreitkräfte – sowie 55 Tote und 300 Verwundete seit 2013). Und politisch hat sich Frankreich den Vorwurf des Neokolonialismus eingehandelt.

Am 19. Januar, anlässlich seines diesjährigen Neujahrsgrußes an die Armee, sprach Präsident Macron von einer „Anpassung“ der „militärischen Anstrengungen“ Frankreichs. Eine gute Exitstrategie für die Operation Barkhane ist allerdings nicht in Sicht. Wenn Paris seine Truppen aus Mali abzieht oder verlegt, könnte es sich der direkten Verantwortung entledigen, würde aber mit Sicherheit den Dschihadisten Tür und Tor öffnen – und vielleicht auch den Russen, Türken oder Chinesen.

Gilt also die Parole „ausharren und weitermachen“, wie von der französischen Regierung erneut bekräftigt und von der Übergangsregierung in Mali befürwortet? Wegen der mangelnden politischen und administrativen Unterstützung durch die einheimischen Institutionen bietet aber auch diese Option keine Gewissheit, dass sich die Lage nachhaltig bessert.

Im Januar 2020 entsandte Paris 550 zusätzliche Soldaten, um größtmöglichen Druck im Dreiländereck Mali–Niger–Burkina Faso zu erzeugen. Aber auch diese Aufstockung hat die Kräfteverhältnisse vor Ort nicht grundsätzlich verändert. Nun richten sich alle Hoffnungen auf die von den Franzosen initiierte Task Force „Tabuka“, an der sich auch Spezialeinheiten aus anderen europäischen Ländern beteiligen, und vor allem auf die malische Armee, die erneut umstrukturiert wurde.

Bis die Zeit für eine Staffelübergabe reif ist, werden aber mit Sicherheit noch Jahre vergehen. Der Politikwissenschaftler Marc-Antoine Pérouse de Montclos, der diesen Krieg für ungewinnbar hält11 , warnt außerdem, dass eine dauerhafte Präsenz französischer Soldaten im Sahel und die Ausweitung der bestehenden Konflikte „manche beteiligten Gruppen veranlassen könnte, weltweit aktiv zu werden und sich mit Anschlägen in Europa zu rächen“.

Diese Gefahr besteht zum Beispiel bei der Dschamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Gruppe für die Unterstützung des Islams und der Muslime), einem Al-Qaida-Ableger, der sich zum Anschlag auf einen Militärkonvoi am 28. Dezember 2020 bekannte. Ein solches Szenario würde auch die führenden französischen und afrikanischen Politiker Lügen strafen, die gebetsmühlenartig wiederholen, dass die Stabilität der Sahelregion und Westafrikas und sogar Europas vom dortigen französischen Engagement abhänge.

Zu all dem wäre es nicht gekommen, wenn Paris nicht so viele politische Fehler begangen hätte. Das fing schon bei der Bezeichnung der Gegner an: Viele Wissenschaftler kritisieren die Rhetorik vom „Krieg gegen den Terror“ als unterkomplex und sehen darin eine Quelle für strategische Fehler.

Sie schränkt die Möglichkeit ein, die Phänomene in dieser Region zu verstehen, in der sich „unterschiedliche Motivationen überlagern“, meint Alain Antil vom Institut français des relations internationales (Ifri). Antil hingegen differenziert zwischen dem bewaffneten Aufstand mit islamistischem Hintergrund, dem Kampf zur Durchsetzung staatlicher Reformen und dem Gewalteinsatz zur Veränderung der Kräfteverhältnisse zwischen den Volksgruppen.

Laurent Contini, Sonderbeauftragter am Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (Caps) des französischen Außenministeriums, verweist vor allem auf die „Endogenisierung“ des Dschihad, die zunächst die Volksgruppe der Fulani (auch Fulbe oder Peul) erfasst habe, aber auch andere Gruppen wie die Dogon, Mossi und Bambara betreffe. Auch Contini fordert, sich vom einheitlichen Bild des „Feindes“ zu verabschieden und Dschihadisten, Separatisten und Drogenhändler nicht in einen Topf zu werfen, auch wenn die Grenzen zwischen diesen Kategorien ebenso durchlässig und veränderbar sind wie die Allianzen zwischen den bewaffneten Gruppierungen.12

Mit dem Thema der weltweiten dschihadistischen Bedrohung lassen sich militärische Interventionen zwar gegenüber der französischen Öffentlichkeit und gegenüber ausländischen Regierungen rechtfertigen, so Pérouse de Montclos. Auf der anderen Seite verschaffe man damit aber den Machthabern vor Ort einen sicherheitspolitischen Freifahrtschein. Das Thema diene „als Legitimation für die Errichtung von Ausnahmeregimen, die das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verletzen“. Als Beispiel führt der Politologe die Straffreiheit an, die den malischen Truppen gewährt wurde, obwohl deren Übergriffe auf Dorfbewohner den Dschihadisten massiven Zulauf bescherten.

Für Montclos ist die Verwurzelung dieser Gruppierungen weniger durch religiöse Motive zu erklären, sondern durch eine lokale Logik von Schutz und Überleben: Indem die Regierungen in der Region den „Dschihadismus“ als eine aus der arabischen Welt importierte Gefahr darstellen, für dessen Terrorakte ein radikalisierter Islam verantwortlich sei, können sie von ihren eigenen Unzulänglichkeiten ablenken. Damit verhindern sie eine genauere Analyse der Bedrohungen und Konflikte nach Themen, Ländern und Regionen und verbauen den Weg zu einer Krisenbewältigung auf politischem Weg.

Dass Paris den Bestrebungen Bamakos, mit bestimmten dschihadistischen Gruppierungen ins Gespräch zu kommen, Einhalt gebot („Mit Leuten, die Franzosen töten, spricht man nicht“), trug nicht gerade dazu bei, Frankreichs Image zu verbessern – ebenso wenig wie die Arroganz von Emmanuel Macron auf dem Gipfel von Pau im Januar 2020. Damals bestellte er die afrikanischen Staatschefs in die südfranzösische Garnisonsstadt ein, in der kurz zuvor in Mali gefallene Soldaten der französischen Armee beigesetzt worden waren, und erwartete von ihnen, dass sie ihre Unterstützungsgesuche an die ehemalige Kolonialmacht erneuern.

In Wahrheit hätte man die französischen Truppen schon Ende 2013 aus Mali abziehen müssen. Damit hätte man sowohl die malischen Militärs als auch die im Windschatten der Franzosen agierenden afrikanischen Regionaltruppen in die Pflicht genommen, die später Teil der Minusma-Mission wurden. „Damals wäre es ein Leichtes gewesen, alle Gruppen zu entwaffnen“, meint der ehemalige Diplomat Nicolas Normand.

Der Urfehler wurde allerdings schon 2011 begangen, als eine französisch-britische Militärintervention unter der Flagge der Nato das Regime von Muammar al-Gaddafi wegbombte. Und zwar ohne Rücksicht auf Frankreichs Verbündete im Sahel – „Ich habe davon aus dem Radio erfahren“, empörte sich damals der nigrische Präsident Mahamadou Issoufou – und gegen den Widerstand der Afrikanischen Union, die sich um eine Vermittlung bemühte.

Die Folge waren fast zehn Jahre Bürgerkrieg mit einem florierenden Waffenhandel und einem regen Hin und Her von Kämpfern, die einen Flächenbrand in der ganzen Region auslösten. Für die Instabilität in der Sahelregion habe dieses Ereignis nach wie vor eine „Multiplikatorwirkung“, so der mauretanische Staatschef und derzeitige G5-Sahel-Vorsitzende Mohamed Ould Ghazouani. Er ist überzeugt, dass es eine dauerhafte Stabilisierung der Sahelregion ohne eine Lösung des Libyenkonflikts nicht geben wird.

1 Siehe Rémi Carayol, „Viele Fronten in Mali“, LMd, Juli 2018.

3 Siehe Philippe Leymarie, „Militärische Optionen“, LMd, Juli 2018.

4 Siehe Anne-Cécile Robert, „Putsch in Mali – Menetekel für Westafrika?“, LMd, Oktober 2020.

5 Siehe Charlotte Wiedemann, „Mit Dschihadisten verhandeln?“, LMd, April 2018.

6 Colloque sur le droit et les opérations extérieures, Paris, 2./3. November 2015.

7 Siehe Fanny Pigeaud, „Wut auf Paris in Françafrique“, LMd, März 2020.

Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld

Philippe Leymarie ist Journalist.