Perus korrupte Präsidenten

Die Wahlen im kommenden April sollen den Skandalen und den Machtwechseln der letzten Wochen ein Ende setzen. In dem zutiefst vom neoliberalen Wirtschaftsmodell geprägten Land wächst inzwischen der Protest gegen Autoritarismus und Vetternwirtschaft. Die Linke schlägt eine neue Verfassung vor.

von Romain Migus

Am 16. November 2020, kurz nach Mitternacht, hatte die Mehrheit der peruanischen Nationalversammlung den konservativen Abgeordneten Francisco Sagasti zum Übergangspräsidenten gewählt. Er folgte auf den Konservativen Manuel Merino, der eine Woche zuvor das Amt übernommen hatte, nachdem der – ebenfalls konservative – Martín Vizcarra durch eine Intrige seiner eigenen Fraktion gestürzt worden war. Vizcarra war zwei Jahre zuvor an die Staatsspitze gelangt, nachdem der 2016 gewählte Präsident Pedro Pablo Kuczynski aufgrund eines Korruptionsskandals hatte zurücktreten müssen. Der Banker Kuczynski war ebenso wenig links wie seine Vorgänger Ollanta Humala (2011–2016), Alan García (2006–2011) und Alejandro Toledo (2001–2006).

Vor einem Jahr begannen in Chile, Kolumbien und Ecuador heftige Proteste.1 Peru wurde damals als Ausnahmefall wahrgenommen. Doch mit den Demonstrationen, die zum Rücktritt Merinos am 15. November führten, war es damit vorbei. Was aber können diese Proteste angesichts der Schwäche der Institutionen, der dauerhaften politischen Instabilität und der verbreiteten Korruption im Land überhaupt erreichen? Die Ursachen all dieser Übel liegen einige Jahrzehnte zurück.

In den 1980er Jahren steckte Peru in einem bewaffneten Konflikt mit der Guerilla des „Leuchtenden Pfads“ und der Revolutionären Bewegung Túpac Amaru. Bei diesen Auseinandersetzungen starben oder verschwanden 69 280 Menschen.2 Zugleich geriet das aus den 1960er Jahren stammende Wirtschaftsmodell in die Krise. Der Niedergang der Industrie und die Hyperinflation von 1988 sorgten für allgemeine Unzufriedenheit. Die Bevölkerung kehrte den etablierten Parteien den Rücken.

Diese Krise der politischen Repräsentation eröffnete Möglichkeiten für Newcomer. So konnte sich der Journalist und Medienunternehmer Ricardo Belmont Cassinelli von 1990 bis 1995 als Bürgermeister an der Spitze der Hauptstadt Lima halten, ohne allerdings auf eine dauerhaft organisierte Wählerbasis zählen zu können. In dieser Zeit entstand eine populistische „Haut alle ab!“-Mentalität gegen die herrschenden Eliten, die sich auch derzeit wieder auf der Straße äußert.

Im Juni 1990 gewann ein japanischstämmiger Ingenieur die Präsidentschaftswahl gegen den als rechtsliberaler Kandidat angetretenen Schriftsteller Mario Vargas Llosa. Der neue Staatschef, Alberto Fujimori, schaffte es mit seiner Anti-Establishment-Rhetorik, der allgemeinen Politikverdrossenheit Rechnung zu tragen und Hoffnung auf ein Ende der Wirtschaftskrise zu wecken. Er versprach eine Expertenregierung ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeit,3 um den bewaffneten Konflikt im Innern zu lösen, und beruhigte die Wirtschaftsvertreter, die Angst vor dem Erstarken der Guerillas hatten.

Kurz nach seiner Wahl traf er in Washington den damaligen Präsidenten des IWF, Michel Camdessus. Kaum nach Peru zurückgekehrt, kassierte Fujimori sämtliche Wahlversprechen und verpasste dem Land eine neoliberale Schocktherapie.

Fujimori versuchte eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, kam aber nicht auf eine Mehrheit im Kongress. Seine Bewegung „Cambio 90“ stellte nur 32 von 180 Abgeordneten und 14 von 62 Senatoren. Das Parlament bremste seine Projekte aus, und der Senat begann sich für die Menschenrechtsverletzungen beim Kampf gegen die Guerillas zu interessieren.

Daraufhin organisierte Fujimori mit Hilfe der Streitkräfte einen Staatsstreich von oben. Am 5. April 1992 löste er die Nationalversammlung auf, beschnitt die verfassungsmäßigen Rechte der Justiz und berief schließlich eine Verfassunggebende Versammlung ein. Mit diesem als „Selbstputsch“ (autogolpe) bezeichneten Schachzug gelang es „El Chino“ (so der Spitzname des Präsidenten), seine Pläne durchzusetzen.

Die 1993 verabschiedete Verfassung schuf eine neue Struktur für Perus Wirtschaft: Artikel 58 und 59 sahen vor, dass Eingriffe des Staats in das private Unternehmertum ausschließlich im Rahmen einer „Sozialen Marktwirtschaft“ erfolgen sollten. Der Begriff stammt aus der Schrift „Vorschläge zur Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft“ des deutschen Nationalökonomen Alfred Müller-Armack vom Mai 1948. „Ihr sozialer Charakter liegt allein schon darin, dass sie in der Lage ist, eine größere und mannigfaltigere Gütermenge zu Preisen anzubieten, die der Konsument durch seine Nachfrage entscheidend mitbestimmt.“4

1994 wurde das Peruanische Wirtschaftsinstitut gegründet, mit finanzieller Unterstützung der Weltbank und der großen einheimischen Konzerne: ein neoliberaler Thinktank, der für Austausch und Durchlässigkeit zwischen Ministerien und Unternehmerinteressen sorgte. Das Institut entwickelte sich zum Vorzimmer der Macht, in dem Gesetze und Reformen geschmiedet wurden. So bildete das Fujimori-Regime ein staatlich-privates Konglomerat, das die Förderung der Wirtschaftselite institutionalisierte. Die Grenze zwischen öffentlicher Sphäre und privater Lobby löste sich auf – der Nährboden für die Korruptionsskandale, die Peru bis heute erschüttern.

Fujimoris Selbstputsch

Das Ende von Fujimoris Amtszeit und seine Flucht vor der Justiz nach Japan im Jahr 2000 bedeuteten nicht das Ende des von ihm geschaffenen Systems. Denn die in Peru herrschenden Familien lebten ja sehr gut damit. Das starke Wirtschaftswachstum und die steigenden Rohstoffpreise im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ließen den Eifer für Reformen erkalten; das wahre Ausmaß der Ungleichheiten geriet eine Zeitlang fast in Vergessenheit.

Die Krise der traditionellen politischen Repräsentation begünstigte weiterhin die Wahl unabhängiger Kandidaten an die Staatsspitze. Ohne die gesellschaftliche Basis traditioneller Parteien und ohne regionale Anbindung gelangten sie zwar mit fragilen Wahlbündnissen an die Macht, verfügten aber nie über parlamentarische Mehrheiten. Die Folge war permanente Unsicherheit, die sich nach Enthüllungen über institutionalisierte Korruptionsnetzwerke nach dem „Fujimori-Modell“ noch verschärfte.

Am 19. Juni 2015 wurde Marcelo Odebrecht, Präsident des gleichnamigen brasilianischen Baukonzerns, in Brasilien wegen Korruption verhaftet.5 Die Affäre weitete sich zu einem riesigen internationalen Skandal aus. Der Konzern trat in Verhandlungen mit der US-amerikanischen Justiz, um den Ermittlungen dort gegen Zahlung eines Bußgelds ein Ende zu setzen.

Sung-Hee Suh, die zuständige Staatsanwältin im US-Justizministerium, erklärte damals, dass es im Odebrecht-Konzern „eine Abteilung gab, die geheim, aber sehr effizient arbeitete: eine ‚Korruptionsabteilung‘, die systematisch hunderte Millionen Dollar an bestechliche Amtsträger in aller Welt überwies“.6

Tausende Dokumente wurden veröffentlicht, aus denen hervorging, dass sich mehrere prominente lateinamerikanische Politiker bei der Vergabe öffentlicher Aufträge an Odebrecht der Korruption, der Vetternwirtschaft und der Geldwäsche schuldig gemacht hatten. Das peruanische System, das mit seiner Vermischung privater und staatlicher Interessen solche Deals massiv begünstigte, wurde von einer Welle der Enthüllungen überrollt.

Zwischen 2017 und 2019 wurde gegen alle Amtsnachfolger Fujimoris, die ehemaligen Präsidenten Toledo, Humala und Kuczynski, ermittelt, alle mussten sich wegen Korruption vor Gericht verantworten. Im Fall des Ex-Präsidenten Alan García (1985–1990 und 2006–2011) nahm die Sache eine tragische Wendung: Als die Polizei vor seiner Tür stand, um ihn zu verhaften, griff er zu seinem Colt Anaconda und erschoss sich.

Angesichts dieser Geschichte stellt sich wie von selbst die Frage: Wenn auf der Straße mit dem Ruf „¡Que se vayan todos!“ („Sie sollen alle abhauen!“) gegen die herrschende Kaste demonstriert wird, wie kann es dann sein, dass nicht längst andere politische Kräfte gewählt wurden? Die Gründe dafür sind unterschiedlicher Art.

Die Kommission für Wahrheit und Versöhnung7 konnte 2003 nachweisen, dass Fujimori den bewaffneten Konflikt benutzte, um seine Gegner zu diskreditieren oder zu verfolgen, indem er sie der Komplizenschaft mit dem Terrorismus oder dessen Verteidigung beschuldigte. Dieses Stigma drängte die radikale Linke in einer vom Bürgerkrieg traumatisierten Gesellschaft völlig an den Rand, sofern ihre Führer nicht gleich im Gefängnis landeten.

Zur gleichen Zeit betrieb Fujimori Umverteilungspolitik, indem er über sein Präsidialministerium staatliche Günstlingswirtschaft zementierte: Privatisierungserlöse sollten jenseits der üblichen institutionellen Wege bedürftigen Familien als Unterstützung zukommen. So sicherte sich der Präsident breite Zustimmung in den ärmeren Bevölkerungsschichten.

Der Anthropologe Ramón Pajuelo nennt im Gespräch einen weiteren Grund: „Fujimoris politisch-militärisches Regime sorgte für eine Art kulturelle Hegemonie des Neoliberalismus. Die Leute konnten sich gar nicht mehr vorstellen, dass es einen Weg über kollektive Organisation und eine politische Volksvertretung zur Befreiung geben könnte. Jede optimistische Zukunftsvision war an individuelle Leistung gekoppelt, Erfolg galt ausschließlich als Ergebnis von persönlichem Unternehmergeist.“

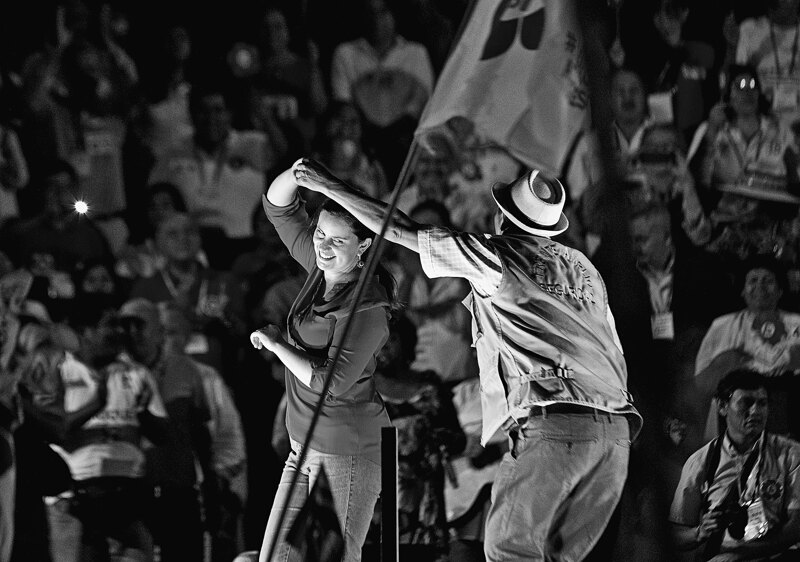

Mit der Etablierung dieses „neoliberalen Gemeinsinns“ war der Diskurs der traditionellen Linken kaum noch zu vernehmen. Bei den Präsidentschaftswahlen vom April 2016 sorgte Verónika Mendoza, die Kandidatin der linken Koalition Frente Amplio, für Aufsehen, als sie mit 18,74 Prozent der Stimmen den zweiten Wahlgang um nur wenige Prozentpunkte verfehlte. „Die Linke hatte das Land einfach aufgegeben. Sie zog sich in NGOs oder an die Universitäten zurück. Sie vernachlässigte den Grundsatz, der doch ihr Wesen ausmacht: an der Seite des Volks, in den Arbeitervierteln zu stehen und dessen Kämpfe ganz konkret im Alltag zu unterstützen. Nur wenn man von diesen Kämpfen ausgeht, kann man ein politisches Programm für das Land entwickeln, nicht umgekehrt.“8

Mendoza, die bei der Präsidentschaftswahl im April 2021 für das Bündnis Juntos por el Perú (Gemeinsam für Peru) antreten wird, schlug vor, die Peruanerinnen und Peruaner um ein grundsätzliches Votum zu bitten: Wollen sie – wie ihre chilenischen Nachbarn – eine neue Verfassung, um das System, das Peru in die Dauerkrise geführt hat, neu aufzurollen?

Diese Idee dringt allmählich in der öffentlichen Debatte durch. Der aktuelle Übergangspräsident Sagasti hielt es für geboten, eine Erklärung abzugeben, dass man die Verfassung im Augenblick nicht ändern müsse.9 Der peruanische Ökonom Hernando de Soto, liberaler Wirtschaftsberater zahlreicher Staatschefs, lud Verónika Mendoza zu einer Diskussion zum Thema ein.10 Wäre ihr Vorschlag tatsächlich so abwegig gewesen, wäre die Reaktion kaum so ausgefallen. Vielleicht ist Peru doch keine Ausnahme.

1 Siehe Renaud Lambert, „Mit Rotstift und Gummiknüppel“, LMd, März 2020.

5 Vgl. Anne Vigna, „Gut geschmiert ist viel gewonnen“, LMd, September 2017.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Romain Migus ist Journalist und Gründer der Lateinamerika-Info-Website Les Deux Rives (les2rives.info).