Raubfang in fremden Gewässern

Chinas gigantische Fischereiflotte geht rücksichtslos gegen Konkurrenten vor

von Ian Urbina

Für alle, die auf hoher See unterwegs sind, ist die Dominanz und Rücksichtslosigkeit von Chinas Fischfangflotte nichts Neues. 2019 verbrachte ich eine Woche an Bord eines Schiffs der gambischen Küstenwache, das 150 Kilometer vor der Küste patrouillierte. In dieser einen Woche wurden 15 ausländische Schiffe wegen Verdachts auf Arbeitsrechtverstöße oder illegalen Fischfang aufgebracht und kontrolliert. Mit einer Ausnahme handelte es sich durchweg um chinesische Schiffe.

Im selben Jahr verbrachte ich auch einige Zeit auf einem Langleinenboot, das aus dem chilenischen Hafen Punta Arenas auslief, um im Südpolarmeer nach Riesen-Antarktisdorsch zu fischen. Einen ganzen Monat lang begegneten wir so gut wie keinem Schiff, außer einem Dutzend kaum seetüchtiger chinesischer Seinerboote für die Ringwadenfischerei.1

Im August 2020 wurden weit vor der ecuadorianischen Küste in unmittelbarer Nähe des Meeresschutzgebiets um die Galapagosinseln, deren einzigartige Tierwelt zum Unesco-Weltnaturerbe gehört, mehr als 340 chinesische Fangboote gesichtet.2 Wie das Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) publik machte, waren die meisten von ihnen von Reedern gechartert worden, die in illegale Fischfangaktivitäten verwickelt sind.3

Bereits im Sommer 2017 war eine ähnlich große chinesische Fangflotte in das Meeresreservat eingedrungen. Auf einem aufgebrachten Schiff fand man 300 Tonnen illegal gefangenen Fisch, darunter bedrohte Arten wie den Bogenstirn-Hammerhai.

Dass im vergangenen Jahr 800 chinesische Trawler gesichtet wurden, die sich illegal in den nordkoreanischen Gewässern des Japanischen Meers aufhielten, erklärt möglicherweise, warum die einst so reichen Tintenfischbestände in dieser Region um mehr als 70 Prozent geschrumpft sind.4 Indem es eine ganze Armada industrieller Fangboote in diese Gewässer entsandte, hat China nicht nur die Fischressourcen dezimiert, sondern auch die dort fischenden nordkoreanischen Kleinboote gnadenlos vertrieben.

Aufgedeckt wurde die bis dahin unbemerkt gebliebene chinesische Fangtätigkeit vor Nordkorea von Global Fishing Watch, einer Tracking-Website, die mit neuester Satellitentechnologie arbeitet. Als der chinesische Außenminister vom Fernsehsender NBC auf diese Entdeckung angesprochen wurde, wollte er sie weder bestätigen noch dementieren. Er erklärte lediglich, sein Land sorge „gewissenhaft für die Einhaltung“ der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die ausländischen Fischfang in nordkoreanischen Gewässern verbieten, und gehe „unnachgiebig“ gegen illegale Praktiken vor.

Ermutigt durch ihre Überzahl und die bewaffneten Sicherheitsleute, die sie mitunter begleiten, verhalten sich die chinesischen Schiffe oft aggressiv gegenüber allen anderen Booten, die sie als Konkurrenz wahrnehmen. Im Mai 2019 wurde ich selbst Zeuge einer solchen Aggression.

Um mich mit eigenen Augen von der illegalen chinesischen Präsenz im Japanischen Meer zu überzeugen, charterte ich einen südkoreanischen Tintenfischkutter. Der Kapitän war ein kleingewachsener, hagerer Mann um die 70 mit tief liegenden Augen und wettergegerbter Haut. Am Morgen, an dem wir ablegen sollten, machte die Crew einen Rückzieher. Als Begründung gaben die Seeleute an, sie wollten nicht mit einer Reportage über Nordkorea in Verbindung gebracht werden und den chinesischen Fischern nicht zu nahe kommen.

Der Kapitän erklärte sich bereit, die Fahrt nur mit seinem Steuermann zu unternehmen. Mit der Vorwarnung, dass es dann allerdings etwas chaotischer und weniger komfortabel zugehen würde und ich ihm bei Bedarf zur Hand gehen müsste.

Er hatte nicht gelogen. Unser Boot – ein rund 20 Meter langes Holzschiff – war nach seiner letzten Ausfahrt nicht gereinigt worden. Über das Deck, das durch die Abfälle von der letzten Fangfahrt so rutschig war wie eine Eisbahn, waberte ein intensiver Gestank nach verfaultem Fisch; die Mannschaftskajüten waren zugemüllt. Zu allem Überfluss ließ uns mehrere hundert Kilometer vor der Küste der Schiffsmotor im Stich; erst nach zwei Stunden konnten wir die Fahrt fortsetzen.

Schon am ersten Abend zeigte unser Radar kurz nach Einbruch der Dunkelheit ein Schiff in unserer Nähe an. Wir beschleunigten die Fahrt und stießen wenig später nicht nur auf ein Boot, sondern auf rund 20 Boote, die Kurs auf nordkoreanische Hoheitsgewässer nahmen. Alle fuhren unter chinesischer Flagge, und keines hatte seinen Transponder eingeschaltet, obwohl das in südkoreanischen Gewässern vorgeschrieben ist.

Nach einer guten Dreiviertelstunde, in der wir das Treiben beobachtet hatten, ließen wir eine Drohne aufsteigen, um uns die Schiffe aus der Nähe anzusehen. Die chinesische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Einer der Kapitäne ließ sein Nebelhorn aufheulen und seine Scheinwerfer aufleuchten, bevor er abrupt seinen Kurs wechselte und auf uns zusteuerte. Während wir unseren Kurs beibehielten, kam das chinesische Schiff immer näher. Als es schließlich keine zehn Meter mehr von uns entfernt war, verhinderte unser Kapitän mit einem hastigen Wendemanöver die Kollision.

Danach entschied unser Kapitän, dass es zu gefährlich sei, sich länger hier aufzuhalten, machte kehrt und nahm Kurs auf den Heimathafen. Die chinesischen Fischer setzten unterdessen ihre Fahrt in Richtung der nordkoreanischen Gewässer fort.

China hat – auch mit Hilfe massiver Subventionen – eine gigantische und leistungsfähige Fischfangflotte aufgebaut. Obendrein hat die Volksrepublik ihren Seeleuten so viel Entschlossenheit und Dreistigkeit eingeimpft, dass nur sehr wenige ausländische Kapitäne den Mut aufbringen, sich ihnen entgegenzustellen.

Pekings Motive sind klar. Zum einen will das Land seine Stellung im weltweiten Spiel der Kräfte ausbauen, zum anderen will es seine Lebensmittelversorgung sichern. Vor den Küsten Westafrikas und der Arabischen Halbinsel ist es den Chinesen gelungen, die von der US-Kriegsmarine hinterlassene Lücke zu füllen und ihre Fischfangaktivitäten zu intensivieren. Gleichzeitig beanspruchen sie im Südchinesischen Meer und entlang der Nord-West-Passage die Hoheitsgewalt über stark frequentierte Schifffahrtswege sowie über Öl- und Gaslagerstätten unter dem Meeresboden.

„China hat eindeutig die Zügel in der Hand“, meint Greg Poling, Direktor der Asia Maritime Transparency Initiative am Center for Strategic and International Studies in Washington. Zudem schüchtere China andere Länder so sehr ein, dass nur wenige sich trauten, einzugreifen, wenn chinesische Schiffe in ihre Hoheitsgewässer eindringen.

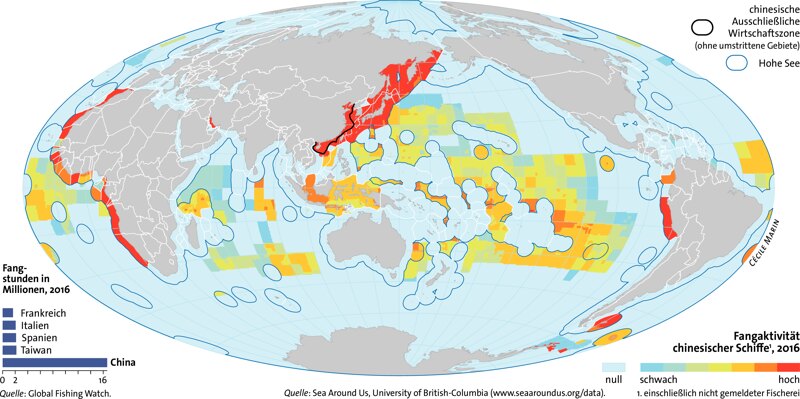

China hat 1,4 Milliarden Einwohner zu ernähren. Da die Fischbestände vor seinen eigenen Küsten aufgrund von Überfischung und Industrialisierung zur Neige gehen, müssen sich chinesische Fischerboote immer weiter in die Ferne wagen, um ihre Netze vollzubekommen. Nach Angaben Pekings umfasst Chinas Fischfangflotte rund 2600 Hochseefischereiboote5 , dreimal so viele wie die vier nächstplatzierten Länder Taiwan, Japan, Südkorea und Spanien zusammengenommen.

Allerdings sind diese Angaben nur bedingt aussagekräftig. Im Juni 2020 bezifferte das britische Overseas Development Institute die Anzahl chinesischer Schiffe, die in weit entfernten Gewässern fischen, auf 16 966 (in den 1980er Jahren waren es gerade mal 13)6 . Laut Poling ist diese Größenordnung einzig und allein den Subventionen zu verdanken: „Ohne diesen Geldsegen wäre die Flotte unendlich viel bescheidener, und sie könnte sich gar nicht im Südchinesischen Meer aufhalten.“

Jagd auf den Bogenstirn-Hammerhai

In den letzten 20 Jahren hat Peking Milliardensummen ausgegeben, erläutert Tabitha Grace Mallory, Professorin an der University of Washington und Expertin für die chinesische Fischereipolitik. 2018 betrugen die weltweiten Subventionen für die Fischereiindustrie schätzungsweise 35,4 Milliarden Dollar, 7,2 Milliarden US-Dollar davon entfielen auf China. Die Subventionen umfassen Treibstoffzuschüsse und Beihilfen für die Inbetriebnahme neuer Fangboote. Nur ein verschwindend kleiner Teil fließt in die Abwrackung ausgedienter Schiffe, was die Flotte weiter anwachsen lässt.

Die Subventionen tragen auch dazu bei, dass die Trawler mit neuen Motoren und langlebigeren Stahlrümpfen ausgestattet werden können. Außerdem decken sie einen Teil der Kosten für bewaffnete Sicherheitsleute und Krankenhausschiffe, die in den Fanggründen stationiert werden, damit die Kapitäne länger auf See bleiben können. Obendrein versorgt der Staat die chinesischen Seeleute mit Daten, anhand derer sie besonders fischreiche Gebiete lokalisieren können.

Für den Forscher Daniel Pauly, der das Projekt „Sea Around Us“ am Institute for the Oceans and Fisheries der University of British Columbia leitet, trägt die staatliche Unterstützung „maßgeblich zur Erschöpfung der Fischbestände bei, weil sie den Weiterbetrieb von Schiffen ermöglicht, die eigentlich verschrottet gehören“. Diese Meinung wird von zahlreichen Experten geteilt: Solange mit finanziellen Hilfen die Überfischung möglich gemacht wird, bleibt das Ziel einer nachhaltigeren Fischerei außer Reichweite.

Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sind 90 Prozent der kommerziell bedeutenden Fischbestände schon jetzt überfischt oder sogar erschöpft, können sich also nicht mehr regenerieren. Das gilt vor allem für die zehn meistverzehrten Fischarten der Welt.

China ist beileibe nicht das einzige Land, das seiner Flotte finanziell unter die Arme greift. Mehr als die Hälfte aller Fischfangaktivitäten weltweit wären in ihrer heutigen Größenordnung ohne staatliche Unterstützung nicht profitabel.7

Was die Hochseefischerei betrifft – also die Fangaktivitäten außerhalb staatlicher Hoheitsgebiete –, ist Japan mit 841 Millionen US-Dollar an Subventionen am verschwenderischsten; das entspricht 20 Prozent des weltweiten Subventionsvolumens in diesem Bereich. Es folgen Spanien mit 14 Prozent und China mit 10 Prozent. Auf Platz vier und fünf liegen Südkorea und die USA.

Was jedoch die Zahl der aktiven Boote angeht, lässt China alle anderen Länder weit hinter sich. 2014 konnte die Volksrepublik in der Hochseefischerei 35 Prozent der weltweit gemeldeten Fangmenge für sich verbuchen. Zum Vergleich: Auf Taiwan mit seinen 593 Schiffen entfielen rund 12 Prozent der Fangmenge, während Japan mit 478 Schiffen auf weniger als 5 Prozent kam.

Die massiven staatlichen Subventionen führen nicht nur dazu, dass die Ozeane zunehmend leergefischt werden. Sie haben auch zur Folge, dass schlicht und einfach zu viele Schiffe unterwegs sind. Die Konsequenzen sind Überkapazitäten im Fischereisektor, ein ungesunder Wettbewerb zwischen den Flotten der verschiedenen Länder und sich daraus ergebende Gebietsstreitigkeiten.

Auch der illegale Fischfang wird angeheizt, weil die Kapitäne verzweifelt nach neuen, weniger frequentierten Fischgründen suchen. „Es ist ungefähr so, als würde man Diebe dafür bezahlen, dass sie beim Nachbarn ins Haus einbrechen“, fasst es der UN-Sondergesandte für den Schutz der Weltmeere Peter Thomson zusammen.

In einem 2019 veröffentlichten Index des britischen Beratungsunternehmens Poseidon Aquatic Resource Management bekam China die schlechtesten Noten weltweit, was illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei angeht. Seit einigen Jahren reagiert Peking zwar auf den Druck von Umweltschützerinnen und ausländischen Regierungen und geht allmählich dazu über, seine Flotte besser zu kontrollieren. Experten bleiben aber skeptisch.

Ein 2016 verabschiedeter Fünfjahresplan sieht vor, die Zahl der Hochseefischereiboote bis 2021 auf 3000 zu begrenzen, doch da es an verlässlichen offiziellen Daten über die Zahl der aktiven Schiffe mangelt, lässt sich schwer nachprüfen, ob dieses Ziel auch wirklich erreicht wird. Im Juni 2020 verkündeten die chinesischen Behörden, sie hätten ihren Schiffen den Tintenfischfang in bestimmten Territorialgewässern Südamerikas zwischen Juli und November untersagt, damit die Bestände sich erholen können. Das war das erste Mal, dass China von sich aus eine Fangsaison absagt.

„Ich glaube der chinesischen Regierung, dass sie ihre Hochseefischereiflotte verkleinern will“, erklärt Pauly. „Ob sie den Beschluss auch umsetzen kann, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Ich habe meine Zweifel, ob Peking mehr Einfluss auf seine Hochseeschiffe hat als die westlichen Länder auf die ihrigen.“

Ein weiteres Aktionsfeld für staatliche Eingriffe ist die Fischzucht. Die rasch wachsende chinesische Mittelschicht lässt die Nachfrage nach Meeresfrüchten explosionsartig steigen. Um weniger vom Fang wilder Fische abhängig zu sein, hat China seinen Aquakultursektor zwischen 2015 und 2019 mit mehr als 250 Millionen US-Dollar subventioniert. Das Problem dabei: Die meisten Zuchtfarmen mästen ihre Bestände mit Fischmehl, einem proteinreichen Gemisch, das im Wesentlichen aus Wildfischen hergestellt wird, die im Ausland oder in internationalen Gewässern gefangen wurden.8 Davon verschlingen die Zuchtfische Unmengen: Bevor er in der Supermarkttheke landet, hat so mancher gezüchtete Thunfisch das 15-Fache seines eigenen Körpergewichts in Form von Fischmehl verspeist.

Die Gefräßigkeit der Zuchtfische beschleunigt so den Rückgang der wilden Fischbestände, leistet dem illegalen Fischfang Vorschub, destabilisiert die maritimen Nahrungsketten und beraubt die Bevölkerung armer Länder einer lebenswichtigen Proteinquelle. „Das ist absurd“, meint Enric Sala, ehemaliger Hochschulprofessor und derzeit Gastforscher bei der National Geographic Society. „Die gefangenen Wildfische könnten direkt für die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung genutzt werden – das wäre auch viel weniger verheerend für die Unterwasserwelt.“

Ein weiterer Grund zur Beunruhigung ist das Schicksal des Krill, der den Walen als Grundnahrungsmittel dient. 2015 kündigte China an, dass es seine Krillfangmenge im Südpolarmeer von 32 000 auf 2 Millionen Tonnen erhöhen wolle, um seinen Bedarf an Fischmehl und Fischöl zu decken. Immerhin hat sich Peking dazu verpflichtet, „ökologisch fragile“ Zonen dabei auszusparen.

Die Überkapazität an Schiffen schadet nicht nur der Umwelt und den Fischbeständen; sie verschärft auch die Rivalitäten um die Fanggebiete, was wiederum zu diplomatischen Spannungen und bisweilen gar zu gewaltsamen Auseinandersetzungen führt. 2016 nahm die südkoreanische Küstenwache im Gelben Meer zwei chinesische Schiffe unter Beschuss, die gedroht hatten, die Patrouillenboote der Küstenwache zu rammen. Einen Monat zuvor war an gleicher Stelle ein südkoreanisches Schnellboot nach einer ähnlichen Attacke gesunken.

Ebenfalls 2016 versenkte Argentinien ein chinesisches Schiff, das im Verdacht stand, widerrechtlich in seinen Hoheitsgewässern zu fischen. In Ländern wie Indonesien, Südafrika oder den Philippinen kam es zu vergleichbaren Zusammenstößen – meist mit chinesischen Booten auf Tintenfischfang, der mehr als die Hälfte der Fangmenge von Chinas Hochseeflotte ausmacht.

Von den zahllosen chinesischen Schiffen, die auf den Weltmeeren kreuzen, betreiben nicht alle ausschließlich Fischfang. Manche Boote werden von der Regierung als „Zivilmilizen“ entsandt, um sich in maritimen Konfliktzonen als Aufpasser zu betätigen und gelegentlich ausländische Fischerei- oder Küstenschutzboote einzuschüchtern oder zu zerstören, erläutert Greg Poling.

Um seine Position im Südchinesischen Meer zu stärken, hat Peking außerdem ein spezielles Programm aufgelegt, das Fischern finanzielle Anreize bietet, wenn sie in diesen Gewässern kreuzen. Wer dort fischt, erhält zusätzlich zu den Vergünstigungen, die die Kollegen in der Hochseefischerei bekommen, eine Zulage in bar, um die in dieser Zone relativ geringer ausfallenden Fangmengen auszugleichen.

So hält sich im Bereich der Spratley-Inseln dauerhaft eine aus über 200 Schiffen bestehende „maritime Miliz“ auf. In dieser Region werden Öl- und Gasvorkommen unter dem Meeresboden vermutet, um die sich vier Länder streiten: China, die Philippinen, Vietnam und Taiwan. Satellitenbilder zeigen, dass die chinesische Flotte dort die meiste Zeit in dichter Formation vor Anker liegt.

„Wenn sie nicht dafür bezahlt würden, kämen die chinesischen Kleinfischer nie auf die Idee, sich dorthin zu begeben“, meint Greg Poling. Ihre Präsenz lässt die Fischbestände rund um die Inselgruppe auf jeden Fall schneller schrumpfen und führt immer wieder zu Scharmützeln mit ausländischen Schiffen, die China einen willkommenen Vorwand liefern, die Region zu militarisieren.

1 Beim Ringwadenfischen wird ein Netz ringförmig um einen ganzen Fischschwarm ausgelegt.

4 Ian Urbina, „The deadly secret of China’s invisible armada“, NBC News, 22. Juli 2020.

8 Siehe auch Manfred Kriener, „Fette Fische, LMd, Oktober 2017.

Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld

Ian Urbina ist Journalist und leitet die Rechercheplattform „Outlaw Ocean Project“. Er ist Autor von „Outlaw Ocean – Die gesetzlose See“, aus dem Amerikanischen von Kerstin Fricke, Claudia Hahn und Tanja Lampa, Luxemburg (Topicus) 2019.