Konfrontation im Himalaja

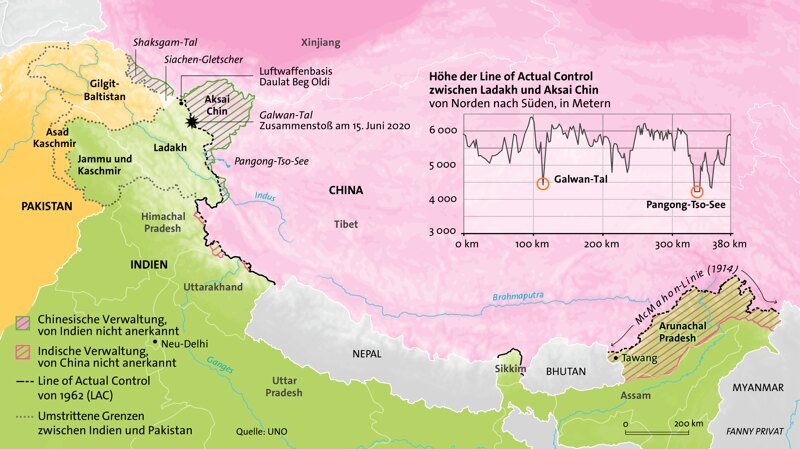

Seit der kolonialen Grenzziehung ist die Region zwischen dem indischen Ladakh und den chinesischen Provinzen Xinjiang und Tibet umstritten. Trotz beidseitiger Erklärungen, keinen Krieg zu wollen, kommt es nun wieder zu Zusammenstößen. Das hat nicht zuletzt mit Indiens Annäherung an die USA zu tun.

von Vaiju Naravane

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni 2020 lieferten sich indische und chinesische Soldaten vor der Kulisse des majestätischen Himalajas im chinesisch-indischen Grenzgebiet ein erbittertes Gefecht, das mittelalterlich anmutete. In rabenschwarzer Nacht griffen die Soldaten auf über 4000 Metern Höhe zu Steinen, mit Nägeln gespickten Stöcken und Eisenstangen mit Stacheldrahtummantelung, um sich mehr als sieben Stunden lang Mann gegen Mann mit äußerster Brutalität zu bekämpfen. Teilweise gingen sie mit bloßen Händen aufeinander los.

Im Morgengrauen zählten die indischen Streitkräfte 78 Verletzte und 20 Tote, die größtenteils in die eisigen Fluten des Galwan-Flusses gestürzt und darin erfroren oder ertrunken waren. Einige Leichen wurden vom Strom fortgespült und weiter südlich an der Mündung des Galwan in den Shyok, einem Zufluss des Indus, aus dem Wasser gefischt. Peking seinerseits weigerte sich, die Zahl der Opfer in den eigenen Reihen bekanntzugeben. Laut gut informierten indischen Quellen soll die Volksbefreiungsarmee (VBA) aber mehr als 40 Männer verloren haben.

Im Vorfeld dieser tragischen Episode war es über Wochen zu Zusammenstößen an der rund 3500 Kilometer langen, nie eindeutig festgeschriebenen chinesisch-indischen Grenze gekommen. Seit 1962, als sich die beiden Staaten einen kurzen Grenzkrieg in der Region lieferten, heißt sie „Line of Actual Control“ (Linie der tatsächlichen Kontrollausübung, LAC). Eine riesige Grauzone mit Gebieten, die von beiden Ländern beansprucht werden, ist ein Erbe dieses Konflikts.

Jedes Lager interpretiert den Grenzverlauf unterschiedlich. So sind subjektive Demarkationslinien entstanden, die sich überschneiden und regelmäßig zu Streitigkeiten zwischen verfeindeten Patrouillen, unbeabsichtigten oder beabsichtigen Grenzverletzungen und diversen sonstigen Verstößen führen. Das erste Mal seit 45 Jahren sind nun aber Todesopfer zu beklagen.

Chinesische Einheiten auf indischem Territorium

Bisher war es Indien und China bemerkenswerterweise gelungen, jeden größeren Konflikt um die Grenzfrage zu vermeiden. Meinungsverschiedenheiten wurden friedlich durch Gespräche auf militärischer oder diplomatischer Ebene gelöst. 1988 besuchte mit Rajiv Gandhi ein indischer Premierminister erstmals nach 34 Jahren China. Dabei gelang es den beiden Ländern sogar, die Grenzfrage hinten anzustellen, um ihre Beziehungen auf anderen Gebieten zu vertiefen.

Der Vertrag vom 7. September 1993 über die Erhaltung des Friedens entlang der Line of Actual Control bestätigte offiziell die wechselseitige Verpflichtung der beiden Länder, den Status quo an ihrer Grenze beizubehalten. Faktisch versprachen sie, ausschließlich auf dem Verhandlungsweg auf die Durchsetzung und Respektierung ihrer Grenzen hinzuwirken.1 2016 wurde der Vertrag durch ein Sonderprotokoll ergänzt, das den Gebrauch von Schusswaffen von den in der Zone patrouillierenden Soldaten verbietet, um Blutvergießen zu verhindern.

Der Vertrag von 1993 wurde durch mehrere Gesten der Annäherung gefestigt: wechselseitige Öffnung der Märkte, Zusammenarbeit bei Investitionen und im Bereich Bildung und Kultur sowie die Durchführung „vertrauensbildender Maßnahmen“ (Confidence-building Measures, CBM). Außerdem wurden eine Reihe von Protokollen unterzeichnet, das letzte datiert von 2013. Doch trotz dieser redlichen Bemühungen um stabile, teils sogar herzliche Beziehungen konnte der Grenzstreit nie beigelegt werden.

Indien war nicht nur von der Brutalität der Auseinandersetzung vom 15. Juni geschockt, sondern auch von deren Zeitpunkt, führten beide Länder doch seit den ersten Scharmützeln Anfang Mai Gespräche über einen militärischen Rückzug und die Deeskalation der Situation. Zuvor waren chinesische Einheiten mehrfach in Gebiete eingedrungen, die von Neu-Delhi verwaltet oder von den indischen Streitkräften überwacht wurden.

Die Faktenlage des neuerlichen Zusammenstoßes im Juni ist noch nicht eindeutig geklärt. Die verfügbaren In-

formationen deuten allerdings darauf hin, dass die Chinesen ihre indischen Kontrahenten gezielt in einen Hinterhalt gelockt haben. So sollen chinesische Soldaten Bäche umgeleitet haben, um die anrückenden gegnerischen Truppen mit einer Sturzflut zu überraschen. Mehrere indische Soldaten wurden mitgerissen und ins Tal gespült.

Überraschend aus Sicht Neu-Delhis ist auch, dass der Angriff in einem von China bisher nicht beanspruchten Gebiet stattfand. Zum ersten Mal reklamiert Peking das gesamte Galwan-Tal mit der Begründung für sich, es habe China „schon immer“2 gehört.

Peking hütet sich davor, seine Gebietsansprüche klar zu formulieren. Es interpretiert stattdessen die Line of Actual Control immer wieder neu und versucht diese durch andauernde Grenzverletzungen und Militärinterventionen zu verschieben. Bei ihrem jüngsten Vorstoß in der Region Ladakh bezogen chinesische Truppen in der Nacht vom 29. auf den 30. August Positionen am Südufer des Pangong-Tso-Sees. Bei vorherigen Aktionen hatten sie sich stets auf dessen Nordufer beschränkt.

Die aktuelle Krise ist die gravierendste zwischen den asiatischen Giganten seit dem kurzen Krieg von 1962. Aus Sicht der Inder endete der Konflikt mit einer demütigenden Niederlage und einer persönlichen Schlappe für Premierminister Jawaharlal Nehru. Nach chinesischer Auffassung wollte man dem Nachbarn damals eine Lektion erteilen. Mehrere westliche Autoren, darunter Alastair Lamb und vor allem Neville Maxwell in seinem Buch „India’s China War“3 , vertreten die Auffassung, Indien habe China damals mit seiner neuen „Vorwärtspolitik“ (Forward Policy) einen willkommenen Vorwand geliefert. Diese Doktrin beinhaltete die Stationierung von Truppen entlang der Grenze, um deren Anerkennung zu erzwingen.

Andere Forscher bestreiten diese Interpretation: So schreibt Bertil Lintner in „China’s India War“4 , die chinesischen Kriegsvorbereitungen hätten bereits zwei Jahre zuvor begonnen. Der Krieg zielte von chinesischer Seite weniger auf Gebietsgewinne ab als auf die Absetzung Nehrus. Letztlich sei es China darum gegangen, sich als die aufstrebende Macht in Asien durchzusetzen.

In jedem Fall beurteilte Nehru die Situation damals völlig falsch. Trotz zahlreicher Unmutsbekundungen Pekings in den drei Jahren vor dem Konflikt zog der indische Premierminister die Möglichkeit eines chinesischen Angriffs nie in Betracht. Nehru war überzeugt, dass ein „asiatisches Jahrhundert“ bevorstehe, und ließ sich von den Friedensschwüren seines chinesischen Amtskollegen Tschu En-lai einlullen.

Nehru beging zudem den schweren Fehler, eine Idee Tschus aus dem Jahr 1960 kategorisch abzulehnen. Chinas Premier hatte vorgeschlagen, im Osten die McMahon-Linie (siehe Kasten) als Grenze zu akzeptieren, sollte Indien im Gegenzug seine Ansprüche auf die von China eroberten Gebiete des Hochlands Aksai Chin fallen lassen.

Indien ist sich seiner Unterlegenheit bewusst

Im Zuge des einen Monat dauernden Waffengangs drang China weit auf indisches Territorium vor. Nach dem Krieg schlug Tschu En-lai vor, jedes Lager solle sich 20 Kilometer von der Line of Actual Control zurückziehen, was Nehru ablehnte: „Das Angebot der Chinesen ist absurd. Was soll diese Line of Actual Control sein? Ist damit die Linie gemeint, die die chinesischen Aggressionen erst geschaffen haben? 40 oder 60 Kilometer gewaltsam auf unser Gebiet vorzudringen und dann vorzuschlagen, sich um 20 Kilometer zurückzuziehen, wenn wir dasselbe tun, das ist ein leicht durchschaubares Betrugsmanöver.“5

In Indien ist die Erinnerung an diese schmähliche Niederlage nach wie vor lebendig. Außerdem ist man sich in Neu-Delhi sehr bewusst darüber, dass man seinem Nachbarn mittlerweile machtpolitisch und wirtschaftlich haushoch unterlegen ist und Peking zunehmend einem Expansionskurs folgt. Indien will dennoch nicht einer chinesischen Taktik nachgeben, die auf sukzessiven Landgewinn ausgelegt ist.

Seit Ende August 2020 hat sich der Ton noch verschärft. Indien beschuldigt die Volksbefreiungsarmee, gegen die nach Ausbruch der Krise zwischen den beiden Parteien geschlossene Vereinbarung zum militärischen und diplomatischen Rückzug verstoßen zu haben. Das Land wirft China vor, „eine einseitige Veränderung des Status quo durch militärische Provokationen“ anzustreben, die auf eine Verschiebung der Line of Actual Control nach Westen und die Annexion einer Fläche von 600 Quadratkilometern abziele. Indien fordert deshalb die Rückkehr zum Status quo ante, also zum Zustand vor April 2020. Die chinesische Regierung versichert derweil, sich wie vereinbart zurückgezogen zu haben. Sollte es zu Grenzverletzungen gekommen sein, seien diese das Werk der Inder, welche „die territoriale Souveränität Chinas ernsthaft gefährden“.

Seit Beginn der Krise haben beide Armeen ihre Präsenz entlang der Line of Actual Control verstärkt. Laut einem im Juli veröffentlichten Bericht des US-Informationsdienstes Strategic Forcasting Inc. (Stratfor) soll China in der Region mehr als 5000 Soldaten sowie gepanzerte Fahrzeuge und schweres Gerät zusammengezogen haben. Außerdem soll die VBA 26 Camps, 22 vorgeschobene Stützpunkte und zwei Hubschrauberlandeplätze errichtet haben. Indien hat seinerseits drei Infanteriedivisionen in den westlichen Teil der Region Ladakh entsandt.

Aus Sicht von Prem Shankar Jha, Essayist und Journalist, und Victor Gao, Experte für internationale Beziehungen und früherer Dolmetscher von Tschu En-lai, ist China eigentlich nicht auf Krieg aus. In einem Artikel für das indische Nachrichtenportal The Wire schreiben sie, dass die chinesische Armee mit der Besetzung der Höhenzüge oberhalb von Finger 4 – einem von acht den Pangong-Tso-See überragenden Felsformationen – das Ziel verfolge, „Indien daran zu hindern, chinesische Flugzeuge bei ihrer Landung auf dem See zu attackieren“. Durch eine weitere erhöht gelegene Stellung im Galwan-Tal könnte die VBA zudem „freie Schussbahn auf die Straße zwischen Ladakh und der vorgeschobenen indischen Luftwaffenbasis Daulat Beg Oldi erhalten“.6

China hält nicht viel von friedlicher Koexistenz

Das alles klingt doch zumindest nach Kriegsvorbereitung. Letztlich wolle China den Autoren zu Folge Indien aber lediglich zur Einhaltung der Abkommen und Premierminister Narendra Modi zur Aufnahme von Verhandlungen bewegen, um „die Zweifel und Vermutungen zu zerstreuen, die er durch die von ihm 2014 vollzogene außenpolitische Kehrtwende bei der chinesischen Staatsführung ausgelöst hat“.

Die Liste der Vorwürfe, die Peking an Modi richtet, ist lang: Kurz nach seiner Ernennung zum Premierminister unterzeichnete er 2015 mit der US-Regierung eine „Gemeinsame strategische Vision für die Region Asien-Pazifik und Indischer Ozean“ (Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region). Darin verpflichtete sich Indien, die Freiheit der Schifffahrt im Südchinesischen Meer zu garantieren; auch China will diese nach eigenem Bekunden respektieren.

Indien hat den Status eines „wichtigen Verteidigungspartners“ (Major Defence Partner) der USA errungen, sich durch Entsendung mehrerer Kriegsschiffe an einer amerikanisch-japanischen Einsatztruppe im Südchinesischen Meer beteiligt und im Golf von Bengalen die Operation „Malabar“ gestartet. Sie umfasst mehrere Militärmanöver, bei denen insbesondere die Blockade der Straße von Malakka geübt wird, über die China 40 Prozent seines Warenexports und 90 Prozent seines Erdölimports abwickelt.

Auf wenig Gegenliebe der Chinesen stieß auch, dass Neu-Delhi im August 2019 die Autonomie des Bundesstaats Jammu und Kaschmir aufhob7 und Landkarten veröffentlichte, auf denen das Gebiet Gilgit (unter pakistanischer Kontrolle) und das gesamte Ladakh (einschließlich Aksai Chins) als indisches Territorium ausgewiesen ist.

Dass der Innenminister in Neu-Delhi während einer Parlamentsdebatte am 6. August 2019 zudem erklärte, Indien werde das derzeit unter chinesischer Verwaltung stehende Aksai Chin, Gilgit und den von Pakistan besetzten Teil Kaschmirs (Pakistan-occupied Kashmir, POK) zurückerobern, verstärkte den chinesischen Unmut. Schließlich vereinbarte Indien noch in mehreren Verträgen mit den USA und Japan, logistische Unterstützung zu leisten, und intensivierte seine bilaterale Zusammenarbeit mit Australien, dessen Beziehungen zu Peking angespannt sind.

Prem Jha und Victor Gao fassen zusammen, dass Indien sich unter der Regierung Modi nicht mehr an die fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz gebunden fühle, wie sie im Jahr 1954 im sogenannten Panchsheel-Vertrag zwischen den beiden Staaten festgehalten und im Grenzabkommen von 1993 bekräftigt wurden. Diese Tatsache könne „China nicht länger ignorieren“.8

Dabei vergaß man zu erwähnen, dass China selbst mehrfach gegen diese Prinzipien verstoßen hat. Lange Zeit sperrte sich Peking etwa gegen die Bemühungen Indiens, der Gruppe der Länder, die nukleares Material liefern (Nuclear Suppliers Group, NSG), beizutreten – mit der Begründung, das Land habe den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet. Außerdem ist China dagegen, Indien einen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu gewähren. Die Anstrengungen Indiens, seine militärische Schlagkraft und seine Stellungen entlang der Grenze auszubauen, mögen China provozieren, doch Peking steht dem Nachbarn in dieser Hinsicht in nichts nach.

Präsident Xi Jinping mag zwar das Südchinesische Meer zur „strategischen Priorität“ erhoben haben. Doch dass er den Grenzstreit mit Indien im Vergleich als „strategisch zweitrangig“ betrachtet, hindert China nicht daran, durch bewaffnete Überfälle jeglichen Zweifel an seiner Vormachtstellung zu zerstreuen. Noch ist ein größerer Konflikt ausgeblieben, aber die Attacken erschüttern immer wieder den Status quo. Geht es China am Ende darum, den indischen Nachbarn permanent zu destabilisieren?

1988 hatten sich beide Länder entschieden, auf Kooperation statt auf Konfrontation zu setzen. Damals erwirtschafteten sie ein vergleichbares Bruttoinlandsprodukt (BIP) – Indien 296 Milliarden US-Dollar und China 312 Milliarden US-Dollar (zu Wechselkursen von 2010). Der Verteidigungshaushalt beider Staaten war mit 20 Milliarden US-Dollar gleich groß. 20 Jahre später stand Indien mit einem BIP von 1200 Milliarden US-Dollar bereits im Schatten des chinesischen Riesen, der ein BIP von 4600 Milliarden US-Dollar in die Waagschale warf.

Heute ist Chinas Bruttoinlandsprodukt fünfmal so hoch wie das seines südlichen Nachbarn. Und Peking pumpt 261 Milliarden US-Dollar (1,9 Prozent des BIPs) in seine Armee, während Neu-Delhi lediglich 71 Milliarden (2,4 Prozent des BIPs) für sein Militär ausgibt. Verhandelten die beiden Länder zur Zeit der chinesisch-indischen Verträge noch auf Augenhöhe, ist dies heute längst nicht mehr der Fall.

Seit rund zehn Jahren baut Neu-Delhi seine militärische Infrastruktur und sein Straßennetz im Norden und Nordosten des Landes aus. Die Regierung hat eine Straße bauen lassen, um das Galwan-Tal parallel zur Line of Actual Control mit dem Flugplatz Daulat Beg Oldi zu verbinden. Ein weiteres, ebenfalls in der Ladakh-Region geplantes Straßenbauprojekt soll die indische Militärpräsenz an der Line of Actual Control am Ufer des Pangong-Tso-Sees stärken.

Des Weiteren wurden 2009 zwei neue Gebirgsdivisionen gebildet, gefolgt von der Ankündigung, im Jahr 2013 ein 90 000 Mann starkes Gebirgskommando ins Leben zu rufen. Und last but not least hat Indien die Frequenz der Patrouillengänge an der Grenze erhöht und seine vorgeschobenen Luftwaffenbasen ausgebaut. Auf dem Flugplatz Daulat Beg Oldi sind künftig Flugzeuge vom Typ Lockheed C-130 und Antonow stationiert. Trotz dieser neuerlichen Aufrüstung ist die lange Zeit vernachlässigte und unterfinanzierte indische Armee jedoch weit davon entfernt, in Sachen Mobilität und Schlagkraft mit der VBA mithalten zu können.

In den letzten drei Jahren hat die Zahl der Grenzverletzungen durch das chinesische Militär deutlich zugenommen und die Soldaten gingen dabei zunehmend gewaltsam vor. Dies mag angesichts der offensichtlichen militärischen Überlegenheit Chinas überraschen. Peking möchte anscheinend seine Entschlossenheit zeigen – was innen- wie außenpolitische Gründe hat.

Chinas Konjunktur verlangsamt sich. Die Regierung wird für ihren Umgang mit der Coronakrise international kritisiert. Und sie fühlt sich just zu dem Zeitpunkt durch die Annäherung zwischen Indien und den USA bedroht, da sich ihre eigenen Beziehungen zu Washington verschlechtern.

Mit seinen Grenzattacken will China jegliche Ambitionen Indiens, eine regionale Vormachtstellung aufzubauen, im Keim ersticken – auch auf die Gefahr hin, dabei Federn zu lassen. Um seine Dominanz zu beweisen, könnte das Land dabei auf eine Methode zurückgreifen, die sich bereits 1962 bewährt hat: die Demütigung. So nutzt China seine enormen finanziellen Reserven für eine Annäherung an Indiens Nachbarstaaten Nepal, Bangladesch und Sri Lanka, was seinem Rivalen sehr missfällt.

Neu-Delhi scheint Peking entschlossen die Stirn bieten zu wollen, legt man die jüngsten Truppenverlegungen an die westliche Grenze und Indiens Bemühungen zugrunde, seinen taktischen Vorsprung auszubauen. Angesichts der erheblichen strategischen, operativen und finanziellen Asymmetrie zwischen beiden Staaten läuft Indien durch diese eher unbesonnen wirkende Haltung Gefahr, seine Streitkräfte im Falle einer weiteren Eskalation auf eine harte Probe zu stellen. Verbündete wie Japan, die USA oder Australien unterstützen Indien zwar formell und teilweise auch logistisch. Es ist aber unwahrscheinlich, dass sie dem Land bei einer Ausweitung des Konflikts zu Hilfe eilen würden.

In einem Bereich, der Solidität seiner demokratischen Institutionen, war Indien China stets voraus. Allerdings wird die immer autoritärer agierende, den hinduistischen Nationalismus propagierende Regierung Modi nicht müde, diese Institutionen zu schwächen und ihrer Substanz zu berauben.

Es ist nicht auszuschließen, dass Narendra Modi die Fehler seines Vorgängers Nehru aus dem Jahr 1962 wiederholt. Modi, der viel auf sein Charisma hält, war lange Zeit davon überzeugt, dass er Chinas Präsidenten einfach nur treffen müsse, um auch die kniffligsten Probleme aus dem Weg zu räumen. Seit 2014 absolvierte er fünf Staatsbesuche in China und führte 18 Vieraugengespräche mit Xi Jinping. Dabei war er offensichtlich blind für die zahlreichen Signale der Verärgerung und Nervosität, die von Peking ausgesandt wurden.

Modis zur Schau gestellte Herzlichkeit hinderte ihn allerdings nicht daran, immer häufiger widersprüchliche Botschaften auszusenden – auch auf die Gefahr hin, den chinesischen Präsidenten vor den Kopf zu stoßen. Der indische Premier ließ es nicht dabei bewenden, seine Gebietsansprüche durch die Veröffentlichung entsprechender Landkarten und markige Erklärungen zu untermauern und seine Freundschaft mit den USA, Chinas Hauptrivalen, zu betonen. Seine Partei, die Bharatiya Janata Party (BJP), schürte außerdem antichinesische Ressentiments im Land.

Zu den Vergeltungsmaßnahmen Indiens für die chinesischen Vorstöße an der Grenze zählen des Weiteren das Verbot von mehr als 200 chinesischen Apps, darunter Tiktok, sowie die Einschränkung chinesischer Investitionen in Schlüsselsektoren wie der Eisenbahn sowie dem Infrastruktur- und Telekommunikationsbereich. Diese Entscheidungen wurden getroffen, obwohl sie nach Meinung von Experten der indischen Wirtschaft letztlich mehr schaden könnten als der chinesischen.

Nach diesen Provokationen schlug Modi urplötzlich wieder versöhnliche Töne an, als er am 19. Juni einem parteiübergreifenden Treffen anlässlich der blutigen Zusammenstöße vom 15. Juni beiwohnte: „Eine Verletzung der territorialen Integrität hat nicht stattgefunden – weder durch uns noch durch unsere Nachbarn“, erklärte er. In Indien überraschte und verwirrte diese Aussage Militärs wie Diplomaten, während sie von chinesischer Seite flugs als Beleg dafür angeführt wurde, dass sich China keinerlei Aggression schuldig gemacht habe.

Ob die beiden Rivalen weiter auf Konfrontationskurs gehen und gar in einen veritablen Grenzkrieg abgleiten oder endlich in ernsthafte Verhandlungen eintreten, wird die Zukunft zeigen.

2 Liu Xuanzun und Liu Xin, „China urges India to restrain“, Global Times, Peking, 16. Juni 2020.

3 Vgl. Neville Maxwell, „India’s China War“, Neu-Delhi (Natraj Publisher) 2011 (erste Auflage 1970).

4 Bertil Lintner, „China’s Indian war“, Neu-Delhi (Oxford University Press India) 2017.

7 Siehe „Gefährliches Spiel in Kaschmir“, LMd, Oktober 2019.

Aus dem Französischen von Markus Greiß

Vaiju Naravane ist Professorin an der Fakultät für Journalismus, Medien und Film an der Ashoka University in Indien sowie Leiterin des Centre for Social and Behaviour Change.

Koloniales Erbe

Die Schwierigkeiten, eine Grenze zwischen China und Indien zu ziehen, reichen weit in die Vergangenheit zurück. In der Grenzregion sind es vor allem drei große Gebiete, die beide Staaten für sich reklamieren: Im Westen ist es das Hochland Aksai Chin. Es steht unter chinesischer Verwaltung, grenzt an Ladakh auf indischer sowie an Xinjiang und Tibet auf chinesischer Seite und bedeckt eine Fläche von rund 33 000 Quadratkilometern. Das zweite Gebiet, westlich von Nepal, trennt die indischen Bundesstaaten Himachal Pradesh und Uttarakhand von Tibet. 2000 Quadratkilometer stehen hier unter gemeinsamer Kontrolle, damit ist es das kleinste der umstrittenen Territorien.

Das dritte Gebiet liegt östlich von Bhutan, in der Grenzzone zwischen Tibet und dem indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh und untersteht der Kontrolle Neu-Delhis. Unter der britischen Kolonialregierung trug es den Namen der zuständigen Verwaltungsbehörde North-East Frontier Agency (Nefa). Es ist rund 90 000 Quadratkilometer groß und erstreckt sich bis nach Myanmar. Die Grenze verläuft hier entlang der McMahon-Linie, die von Großbritannien und Tibet auf der Konferenz von Simla 1914 gemeinsam festgelegt wurde. Die Republik China – wie später auch die Volksrepublik China – erkannte die McMahon-Linie nicht an.

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren die britischen Kolonialbehörden vor allem wegen des Machtzuwachses Russlands besorgt, mit dem man im Rahmen des „Great Game“ um die Vorherrschaft in Zentralasien rang. China hingegen beurteilten die Kolonialbehörden als schwach und zögerlich, weshalb sie sich auf die Nordost- und Nordwestgrenzen Indiens konzentrierten und Tibet China überließen. Sie setzen darauf, dass China wie Tibet als Pufferzone fungieren und Russland auf Abstand halten könnten.

Nach der Machtübernahme der KP gliederte China Tibet ein und hatte nun erstmals in seiner Geschichte eine Grenze zu Indien. Während der Konferenz von Simla hatte es der chinesische Delegierte abgelehnt, den Text des Übereinkommens zu unterzeichnen. Seitdem weist China alle damals zwischen Großbritannien und Tibet unterzeichneten Abkommen als „ungleiche Verträge“ zurück und fühlt sich nicht daran gebunden.

Indien wiederum meint beweisen zu können, dass Aksai Chin zum mittlerweile separaten Unionsterritorium Ladakh gehört. Die Regierung stützt sich dabei auf historische Abkommen, Landkarten und Verträge. Mit Blick auf den östlichen Grenzabschnitt unterstreicht sie die uralten wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Verbindungen zu Tibet und erinnert daran, dass der aktuelle Grenzverlauf ein Erbe des „Raj“, der britischen Kolonialherrschaft, sei.

China akzeptiert keines dieser Argumente. Neben Aksai Chin beansprucht das Land nach wie vor den größten Teil von Arunachal Pradesh für sich. Daher wird die Grenze in allen offiziellen chinesischen Karten am Fuß der Berge und nicht in der Gipfelregion entlang der Wasserscheide gezogen.

Einer der größten Streitpunkte betrifft hier die Stadt Tawang. Dort steht das Tawang-Kloster, das die Tibeter als zweitheiligsten Ort nach Lhasa verehren und das bei der Ernennung des nächsten Dalai Lamas eine Schlüsselrolle spielen wird. China hat Indien nie verziehen, dem aktuellen Dalai Lama und spirituellen Oberhaupt Tibets nach seiner Flucht 1959 politisches Asyl gewährt zu haben. Einige Beobachter erachten dies als einen Grund für die chinesische Offensive im Jahr 1962.