Wissenschaft für Arme?

von Paul Lagneau-Ymonet

Kenianische Schüler schwänzen nicht so oft den Unterricht, wenn an den Schulen Wurmkuren und Mittagessen angeboten werden. Ihr Lernerfolg verbessert sich dadurch jedoch nicht. Die Ärmsten der Armen verwenden Medikamente und Moskitonetze nicht öfter, wenn sie die bezahlen müssen. Im Gegenteil: Die Nutzungsrate sinkt drastisch, sobald etwas Geld kostet. Mikrokredite entlasten Schuldner nicht wirklich, dagegen haben Programme, die Bargeld, Sachkapital und persönliche Unterstützung kombinieren, langfristige positive Effekte.

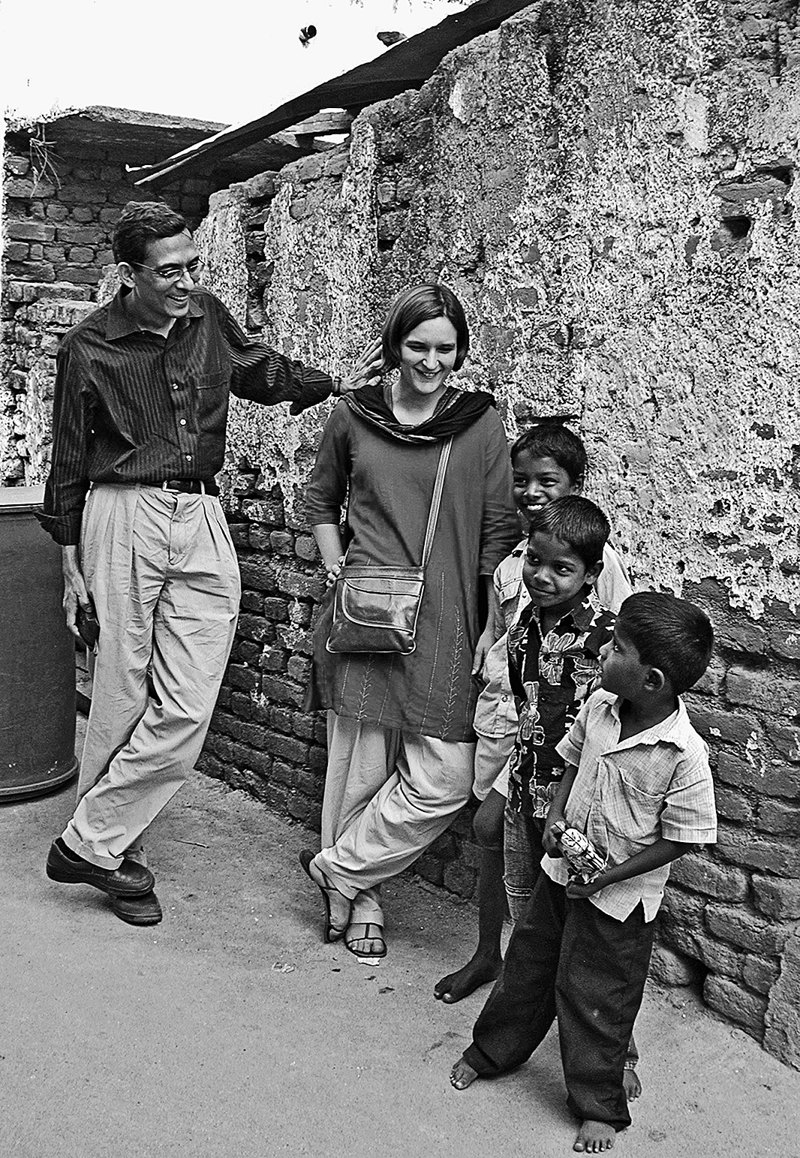

So lauten einige der Forschungsergebnisse, die Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo und Michael R. Kremer vorgelegt haben. Die drei wurden 2019 für ihre Arbeiten von der Schwedischen Reichsbank mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnis-Preis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.

Banerjee und Duflo haben mit ihrem 2003 gegründeten internationalen Netzwerk J-PAL, das sich dem Thema Armutsbegrenzung widmet, die wissenschaftliche Disziplin Entwicklungsökonomie revolutioniert. Ihre Bücher „Poor Economics“ (Public Affairs, 2012) und „Good Economics for Hard Times“ (Public Affairs, 2019) verkaufen sich wie warme Semmeln. Inzwischen setzen mehrere Regierungschefs, führende internationale Organisationen und wohltätige Vereine auf ihre Expertise.

In ihrer pragmatischen Nüchternheit erinnert das Forschungsteam an die britischen Sozialreformer wie Sidney und Beatrice Webb oder Charles Booth, die in den Jahrzehnten vor 1914 mit ihren Feldstudien die Lage der Armen in England verbessern wollten.

Auch die gewaltige politische und wissenschaftliche Leistung, die das Ökonomentrio vollbracht hat, scheint von ähnlicher Bedeutung zu sein. Auch sie haben mit den Gewohnheiten ihres akademischen Milieus gebrochen und befassen sich nicht mit allgemeinen Fragestellungen der Entwicklungsökonomie, etwa der Güterproduktion, den internationalen Handelsbeziehungen oder der Umverteilung des erzeugten Reichtums. Stattdessen interessieren sie sich vor allem für individuelle Verhaltensweisen, die sie mittels raffinierter Experimente untersuchen.

Das erklärte Ziel von J-PAL, „Forschung in praktisches Handeln umzusetzen“, bezieht sich auf eine Annahme und auf eine Methode. Die Grundannahme lautet, dass es kein Wundermittel gegen Armut gibt, wohl aber möglich ist, Mechanismen zu entwickeln, die das Leid armer Menschen mindern. Die Effektivität dieser Mechanismen wird mit der Methode der Randomisierung, als einer „Zufallszuteilung“ kontrolliert.1

Hinter diesem komplizierten Begriff verbirgt sich ein recht simples und geläufiges Verfahren, das etwa in der Pharmakologie verwendet wird, um die Wirkung eines Medikaments zu testen. Dabei werden Probanden aus einer Versuchspopulation nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen unterteilt. Eine Gruppe erhält eine Behandlung, die andere ein Placebo. Außer den Versuchsleitern weiß niemand, wer was erhält. Anschließend werden die Reaktionen der Studienteilnehmer beider Gruppen miteinander verglichen, um daraus den mittleren Wirkungsgrad der jeweiligen Behandlung zu ermitteln.

Allerdings ist die Anwendung dieses in Psychologie und Medizin seit Langem eingeführten Testverfahrens im Bereich der angewandten Ökonomie keineswegs selbstverständlich. Medizinische und sozialwissenschaftliche Forschung sind eben verschiedene Dinge. Deshalb haben Duflo und ihre Kollegen bei ihren Experimenten immer wieder Probleme, etwa wenn sich Probanden nicht an die Einteilung in Experimental- und Kontrollgruppe halten. Zudem hängt die Qualität der erhobenen Daten von den Bedingungen vor Ort ab, zum Beispiel in Ländern ohne zuverlässige Statistiken.

Der Hauptunterschied aber liegt darin, dass es auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe und der Sozialleistungen keine Placebos gibt. Bei medizinischen Versuchen bekommen alle Probanden Tabletten verabreicht, wobei die Placebos keinen Wirkstoff enthalten. Bei ökonomischen Experimenten wissen die Betroffenen natürlich, wenn sie den zu evaluierenden Mikrokredit nicht bekommen. Familien, die ihn erhalten, wissen wiederum, dass sie beobachtet, sprich: beurteilt werden. Deshalb neigen sie dazu, ihr Verhalten zu ändern, was die Ergebnisse verzerrt.2 Solche Fehlerquellen zwingen häufig zu weiteren statistischen Erhebungen.

Für die Geldgeber ist die Eindeutigkeit der Ergebnisse jedoch ein entscheidendes Argument. Sie wollen vor allem wissen, ob „es funktioniert“ oder nicht, welche Mechanismen für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich sind, interessiert sie eher nicht. „Politische Programme benötigen Kausalmodelle“, argumentiert der Ökonom Angus Deaton, der 2015 die gleiche Auszeichnung wie Duflo und ihre Kollegen erhielt.3 Man sollte also wissen, warum etwas funktioniert.

Eine nicht ganz unschuldige Methode

Um die Überlegenheit ihrer Methode zu behaupten, verweisen die „Randomistas“ gern auf die Anwendungserfolge in der Medizin. Dabei schweigen sie allerdings über die in diesem Bereich aufgekommenen wissenschaftlichen und ethischen Kontroversen.4

Die Zufallszuteilung entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Kontext der experimentellen Psychologie und der modernen Statistik. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Methode dann durch die Propagandaabteilung der US-Armee perfektioniert; allgemeine Verbreitung fand sie dann im Zuge des „Kriegs gegen die Armut“, der 1964 vom damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson ausgerufen wurde.

Die Erkenntnisse des britischen Statistikers Ronald A. Fisher („The Design of Experiments“, 1935) flossen aber nicht direkt in die Evaluierung staatlicher Politik. Der entscheidende Zwischenschritt waren die umfassenden Experimente von Militärpsychologen mit Soldaten, um die Wirksamkeit der vom US-Generalstab geplanten Maßnahmen zur Kontrolle und Stärkung der Truppenmoral zu evaluieren.

Damals wurden viele Leute in den Forschungsabteilungen des US-Militärs (Research Branch of the Army’s Information and Education Division) ausgebildet, bevor sie ihre Karrieren im zivilen Sektor als Psychologen, Soziologen, Marketing- oder Kommunikationsspezialisten fortsetzten. Der Psychologe Donald Campbell, Koautor eines Standardhandbuchs für Sozialexperimente in den 1960er und 1970er Jahren, war zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg als „Propagandaforscher“ eingesetzt.

Was ist das Gemeinsame an der Militärpropaganda und dem Kampf gegen Armut, wie ihn die Randomistas betreiben wollen? Beide vernachlässigen die Machtverhältnisse – so als würden ihre eigenen guten Absichten ein Nachdenken über die politischen Zusammenhänge überflüssig machen.

Dabei gelten Zufallsexperimente in den USA schon seit dem Ende der 1960er Jahre als Ausweis von Wissenschaftlichkeit bei der Bewertung staatlicher Politik. Insbesondere konservativen Kräften diente die Methode dazu, gegen Aktivisten und Sozialarbeiter vorzugehen, die auf die sogenannte Empowerment-Strategien setzten.

Diese Bewegung hatte damals zum Ziel, arme Menschen zum bestmöglichen Umgang mit den ihnen verfügbaren Ressourcen und Infrastrukturen zu befähigen. „Empowerment“ zielte auf eine Verdichtung von Vereinsstrukturen sowie die Einrichtung lokaler öffentlicher Dienstleistungsangebote, vornehmlich in afroamerikanisch geprägten Stadtteilen.

Die herrschende Beihilfelogik sollte ersetzt werden durch den Zugang zu medizinischer Versorgung und zu öffentlichen Bildungseinrichtungen, zudem wollte man die juristische Diskriminierung abbauen und die allgemeine Politisierung dieser sozialen Randgruppen fördern.

Die republikanischen Abgeordneten und die Bundesbehörden hatten keine Mühe, diese progressiven Programme mit dem Argument zu zerschlagen, deren Wirksamkeit ließe sich weder schnell genug noch mit hinreichender Sicherheit evaluieren – im Gegensatz zur streng limitierten Auszahlung kleiner Beihilfen.5

Ein letzter Einwand: Die von Duflo und Kollegen betriebene ökonomische Forschung impliziert stets eine Unterordnung der Probanden unter die Forschungsinstitute und deren Sponsoren. Konzernchefs oder reiche Steuerzahler dürften wohl kaum eine Studie finanzieren, die die segensreichen Wirkungen einer höheren Einkommensteuer untersucht. Dabei haben die Handlungen dieser mächtigen Akteure großen Einfluss auf die Lebensbedingungen der Armen.

Letzten Endes begünstigt die Arbeit mit Zufallszuweisungen eine Methode der Armutsbekämpfung, die das Problem Armut entpolitisiert, also von der rechtlichen Diskriminierung, von der ungleichen Verteilung der Vermögen und von der Veränderung unserer Produktionsverhältnisse entkoppelt.

Dieser entpolitisierende Ansatz, der die Forschung auf die Suche nach Notlösungen beschränkt, ist so alt ist wie die Armut selbst.

4 Siehe Bruno Falissard, „Soigner le malade ou la maladie?“, LMd (Paris), Juni 2014.

Aus dem Französischen von Richard Siegert

Paul Lagneau-Ymonet ist Lehrbeauftragter an der Universität Paris-Dauphine.