Goldrausch in der Sahelzone

von Rémi Carayol

Achmeds ganzer Reichtum besteht aus einem robusten japanischen Geländewagen und seiner Kenntnis der Pisten durch die Sahara. Jahrelang hat der 42-jährige Tuareg aus Arlit, einer für ihre Uranvorkommen bekannten Stadt in Nordniger, Touristen durch das Aïr-Gebirge geführt. Er hat legale und illegale Warentransporte begleitet und Migranten zur Grenze nach Libyen gebracht.

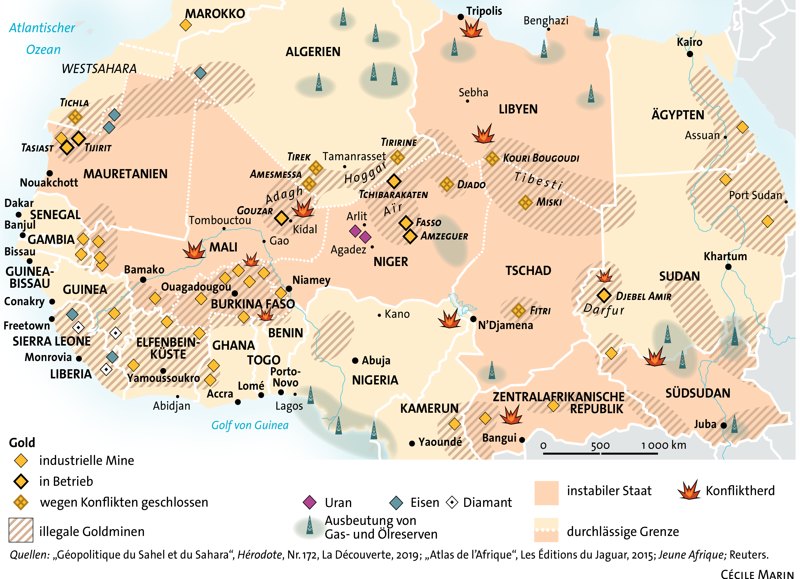

Als diese „Fluchthilfe“ 2015 verboten wurde,1 stand Achmed von einem Tag auf den anderen ohne Einnahmequelle da, um seine Frau und die drei Kinder zu ernähren. Zusammen mit ein paar ebenfalls arbeitslosen Freunden beschloss er, sein Glück als Goldsucher zu versuchen; in der Mine von Tchibarakaten (siehe Karte).

Wenn Achmed von seinem neuen Job spricht, leuchten seine Augen. „Das Gold ist ein Geschenk des Himmels. Es hat das Leben der Menschen hier verwandelt.“ Dabei hat es ihn keineswegs reich gemacht: Um Gold zu finden, musste er eine Schürfgenehmigung und Arbeitsmaterial kaufen, Arbeiter einstellen und sie versorgen. Mit der neuen Beschäftigung kann er gerade seine Familie durchbringen. „Ich verdiene nicht mehr als früher, aber es ist besser als Warten und Nichtstun.“

Andere haben sich hingegen schnell bereichert und von dem hohen Goldkurs profitiert. Die nigrischen Händler bekommen von ihren Käufern in Dubai 45 000 Dollar (etwa 40 000 Euro) für ein Kilo Gold.2 In einem Land, in dem der monatliche Mindestlohn bei gerade einmal 30 000 CFA-Franc (45 Euro) liegt, ist das ein Vermögen.

Im Juli 2014 entdeckten ein paar Pioniere mit Metalldetektoren die Ader von Tchibarakaten. Bald darauf strömten viele unerfahrene Goldsucher herbei. Tausende versuchten ihr Glück: Sie kamen aus der näheren Umgebung, aber auch aus anderen Landesregionen sowie Mali, Sudan, Tschad und Burkina Faso. Nach wenigen Wochen war das Wüstengebiet übersät mit Bohrlöchern. Quasi aus dem Nichts entstand eine improvisierte Stadt mit Geschäften, Restaurants und einfachen Unterkünften.

Unter den Goldsuchern sind ehemalige Tuareg-Söldner, die nach Gaddafis Sturz 2011 aus Libyen zurückgekommen sind und oft noch ihre Waffen tragen, Arbeiter, die 2015 nach der Schließung des Tagebaus in Imouraren vom französischen Areva-Konzern entlassen wurden, Kleinkriminelle, Fahrer und frühere Tuareg-Rebellen, deren Wiedereingliederung trotz der Friedensverträge von 1995 und 2009 nicht gelungen ist.3

Für Niger, eines der ärmsten Länder der Welt – im UN-Index für menschliche Entwicklung (HDI) steht es auf Platz 189 von 193 –, war die Entdeckung ein Segen. „Das Gold beschäftigt eine Menge Leute und hält gerade die Jungen von den bewaffneten Gruppen fern, vor allem von den Lockrufen der Dschihadisten“, sagt General Mahamadu Abu Tarka, Präsident der Hohen Behörde zur Konsolidierung des Friedens (HACP). Das Gold habe zur Stabilisierung einer unsicheren und instabilen Region beigetragen.

Fünf Jahre nach der Entdeckung der Goldvorkommen arbeiten hier heute etwa 10 000 Goldsucher in über 600 Schächten, die über ein Gebiet von etwa 200 Quadratkilometern verstreut sind. Früher war die Gegend dünn besiedelt. Doch mittlerweile sollen hier fast 45 000 Menschen leben.4

Den ersten Goldrausch in der Sahelzone – „die Pionierfront“, wie die Schürfer sagen5 – gab es 2011 im Sudan. Er begann am Rand des Nildeltas und breitete sich in westlicher Richtung nach Darfur aus, wo seit mehr als zehn Jahren Krieg herrscht. Dort gab es damals 20 000 Schächte und zwischen 100 000 und 150 000 Arbeiter. Neue Metalldetektoren, die billiger und leichter zu bedienen waren, ließen die Goldsuche ebenso florieren wie der Höhenflug der Goldkurse am Weltmarkt. Zudem hatte sich kurz zuvor der Südsudan abgespalten, in dessen Gebiet die Ölvorkommen des Landes liegen.6

Von Darfur aus verschob sich die „Pionierfront“ unkontrolliert nach Westen, ohne dass sich die Schürfer dabei um Landesgrenzen kümmerten. Männer mit billiger Ausrüstung – meist Sudanesen – entdeckten 2013 Vorkommen im Norden des Tschad, 2014 im Süden Libyens und in Niger, 2016 in Mauretanien und 2018 auch im Norden Malis.

„Die Staaten der Region haben alle versucht, diese Aktivitäten irgendwie einzurahmen, aber sie verfolgen unterschiedliche Strategien“, erklärt der Geograf Laurent Gagnol. Algerien und Tschad haben den handwerklichen Goldbergbau verboten und unterdrücken die illegale Suche brutal. Sudan und Mauretanien versuchen die Branche zu kontrollieren, indem sie Verarbeitungszentren bauen, in denen das Gold mit chemischen Verfahren vom Stein getrennt wird.

Niger geht einen Mittelweg: Die Standorte in Aïr und Tchibarakaten werden geduldet, während die seit drei Jahren geschlossene Fundstelle in Djado offenbar an ein ausländisches Unternehmen gehen soll. Dieses unübersichtliche Netz von Fundstätten, die auftauchen, sehr schnell wachsen, dann aber manchmal noch schneller wieder verschwinden, ist für die Regierungen in der ohnehin unsicheren Sahelzone eine große Herausforderung.

In Westafrika hat die Goldgewinnung eine lange Tradition. Ihr verdankten die Königreiche in Ghana (3. bis 13. Jahrhundert) oder Mali (13. bis 16. Jahrhundert) ihren Ruhm. Der malische König Mansa Musa soll auf seiner Pilgerreise nach Mekka im Jahr 1324 so viel Gold ausgegeben haben, dass der Preis für das Edelmetall danach für Jahre in den Keller sank.

Weiter im Norden, in der Wüste, ist die Goldsuche jedoch ein neues Phänomen, das die instabile Region noch unsicherer macht. Sie verstärkt den Grenzverkehr und die Rivalität um die Ressourcen zwischen Einzelpersonen und Gruppen in den unterentwickelten Randgebieten der Wüste, wo der Staat oft wenig Einfluss hat. So fragt man sich, ob der Goldrausch insgesamt eher ein weiterer Destabilisierungsfaktor für die Sahelstaaten und ihre Bevölkerung ist oder auch für Sicherheiten sorgt, weil er vielen Menschen ein Einkommen verschafft.

Zumindest kurzfristig sind die Auswirkungen für die Wirtschaft offenbar positiv. Die Goldsucher kommen zwar manchmal von sehr weit her, aber jeder Standort bleibt mehr oder weniger unter der Kontrolle der örtlichen Gemeinschaften, die auch am meisten profitieren: die Tuareg im Aïr, in Tchibarakaten und in der Region um Kidal in Mali; die Tubu auf dem Djado-Plateau und um die Stadt Miski im Tschad; die Zaghawas und die Araber in Darfur.

Die Goldsuche sei unbestreitbar ein Impuls für die regionale Ökonomie, meint der Geograf Gagnol. Denn die Sucher wissen, dass das Gold nicht unerschöpflich ist, und investieren ihren Verdienst meist in den Bau eines Hauses, den Handel oder die Viehzucht.

Auch Saleh Ibrahim hat sich vom Kokainschmuggel auf den Goldbergbau verlegt. Dem Nigrer unterstehen heute mehrere hundert Arbeiter, er hat Bohrgeräte gekauft, ein Gesundheitszentrum eröffnet und einen Teil seines Gewinns in seine Heimatoase Timia, nördlich von Agadez, investiert, wo er 3000 Orangenbäume hat pflanzen lassen.

Ibrahim versichert, er habe jede unerlaubte Tätigkeit aufgegeben. „Das Gold ist ein Geschenk Gottes“, sagt er. „Es ist besser, Steine zu zertrümmern als zu schmuggeln.“7

Aber das Märchen kann auch zum Albtraum werden. In Darfur kam es 2013 zu einem Konflikt um die Kontrolle der Goldminen zwischen den arabischen Stämmen und den Dschandschawid-Milizen, die die Bevölkerung seit Jahren terrorisieren: Hunderte Menschen wurden getötet, fast 150 000 mussten fliehen. Im Norden des Tschad, im Gebiet um Miski, führte der Goldhunger zum Aufbau einer Bürgerwehr, die sich im Laufe der Zeit in eine Rebellengruppe gegen den Zentralstaat verwandelte.

2013 strömten innerhalb weniger Wochen zehntausende Goldsucher in die Region Tibesti (Nordtschad), wo ungefähr 25 000 Menschen leben. „Es war unerträglich“, erzählt ein Bewohner am Telefon. „Sie haben uns das Wasser genommen, das hier sehr knapp ist. Sie haben den Boden mit chemischen Substanzen für die Goldgewinnung verschmutzt, wie Zyanid und Quecksilber, wodurch unser Vieh einging. Sie haben die Bäume gefällt und das Wild gejagt.“ Ab 2014 führten die Spannungen zu bewaffneten Auseinandersetzungen, zunächst zwischen den Teda und Goldsuchern von anderswo, dann zwischen den Teda und tschadischen Sicherheitskräften, die beschuldigt wurden, die Plünderung zu decken.

Es sind die wahren Geschichten von armen Viehhütern, die ein Kamel verkauft haben, um die Reise zur Mine zu finanzieren, und mit hunderttausenden CFA-Franc zurückgekommen sind. Aber manche verlieren auch alles, was sie besitzen: „Um zu den Minen zu gelangen, mussten viele Goldsucher einen Teil ihrer Habe verkaufen oder Geld leihen. Einmal angekommen, machten Verschuldung, Diebstahl, Krankheiten oder Arbeitsunfälle ihr Abenteuer zu einer Höllentour, wenn sie nicht das Glück hatten, Gold zu finden“, schreiben Gagnol und sein Kollege Emmanuel Grégoire.

Wie so oft verdient am meisten, wer ein beträchtliches Kapital investieren kann, um Maschinen zu kaufen und Arbeiter anzustellen. Reich werden vor allem die Geschäftsleute in den Hauptstädten und die Händler, die das Gold ins Ausland verkaufen, oft ohne die fälligen Steuern an den Staat zu zahlen. Wie groß der Umsatz in dieser informellen Wirtschaft tatsächlich ist, lässt sich nicht einmal grob erfassen.

„Die Lebensbedingungen der Arbeiter sind entsetzlich. Bei den Goldminen sieht man nur Elend“, berichtet ein Funktionär des nigrischen Bergbauministeriums, der anonym bleiben möchte. Die Arbeiter kommen aus den ärmsten Bevölkerungsschichten, sie erhalten Essen und Unterkunft, werden aber relativ schlecht bezahlt, wenn man ihr Einkommen mit dem Goldkurs vergleicht. Viele sind sehr jung, sogar Kinder versuchen ihr Glück oder folgen ihren großen Brüdern.

Die Arbeit in den Minen ist nicht nur körperlich äußerst anstrengend, sondern auch gefährlich. Es gibt zwar keine Fallstatistiken, aber die Beschäftigten berichten, dass der Staub und die Chemikalien, die ohne Atemmasken oder Handschuhe benutzt werden, krank machen. Häufig kommt es zu tödlichen Unfällen. Im September 2019 starben beim Einsturz eines Schachts in Djado im Norden Tschads mindestens 52 Menschen.

In der Sahara findet man das Gold manchmal in Form von Klumpen, aber meistens sitzt es im Gestein, das zermahlen werden muss, bevor man aus dem so gewonnenen Pulver durch den Einsatz von Zyanid und Quecksilber das kostbare Mineral gewinnt. Außerdem ist die Goldgewinnung sehr wasserintensiv, und Wasser ist in dieser Region ohnehin knapp. Langfristig könnte die Goldgewinnung das Leben in diesen jetzt schon unwirtlichen Gegenden unmöglich machen.

1 Siehe „Kein Weg mehr durch Agadez“, LMd, Juni 2019.

3 Siehe Philippe Leymarie, „Aufstand der Tuareg“, LMd, April 2012.

6 Anne-Felicitas Götz, „Südsudan – Zeit für einen Staat“, LMd, Januar 2011.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Rémi Carayol ist Journalist.