Balkan: Grenzen als Geschichte und Illusion

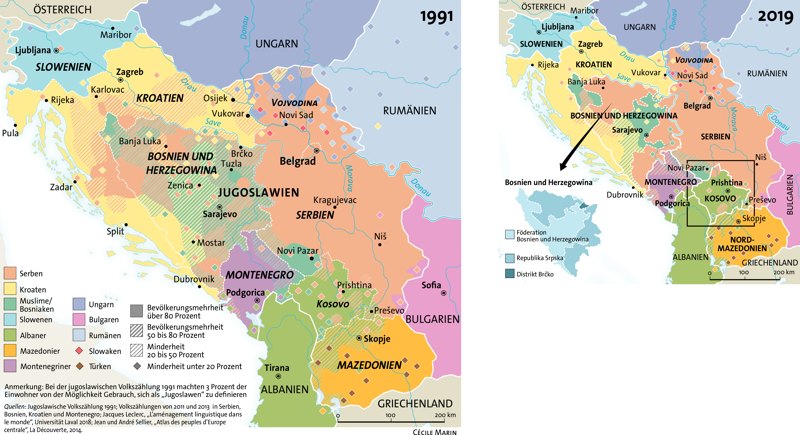

Um Belgrad die Anerkennung des Kosovo zu ermöglichen, diskutieren Diplomaten und Experten neuerdings über eine Verschiebung der Grenze zwischen der jungen Republik und Serbien. Doch das könnte eine Kettenreaktion auslösen und die gesamte Region erneut in Unruhe stürzen.

von Jean-Arnault Dérens und Laurent Geslin

Als 2007 auf internationaler Ebene verstärkt über den Status des Kosovo diskutiert wurde, war häufig das Argument zu hören: Die Anerkennung der ehemaligen serbischen Provinz als unabhängiger Staat sei „das letzte noch fehlende Teil des Balkanpuzzles“. Damals stand das Territorium noch unter provisorischer UN-Verwaltung. Die Ausrufung der Unabhängigkeit durch das kosovarische Parlament erfolgte am 17. Februar 2008, aber bis heute erkennen nur 104 der 193 UN-Mitgliedstaaten die Republik Kosovo an.

Seit Sommer 2018 wird von Diplomaten und Balkanexperten eine andere hypothetische Lösung erörtert: Serbien könnte die Unabhängigkeit seiner früheren Provinz anerkennen, wenn im Gegenzug die Grenzen neu festgelegt werden. Das überwiegend von Serben bewohnte Nordkosovo könnte an Serbien fallen, dafür würde Belgrad einen Teil des südserbischen Preševo-Tals mit seiner vorwiegend albanischen Bevölkerung an Prishtina abtreten.

Eine solche „Grenzverschiebung“ könnte allerdings in einer Art Kettenreaktion dazu führen, dass auch andere Grenzen auf dem Balkan neu gezogen werden. Dann müssten in einer Region, die über viele Jahre durch Krieg und Emigration ausgelaugt wurde, Teile der Bevölkerung erneut umgesiedelt werden. Und es könnten sogar alte Gespenster zu neuem Leben erwachen: die Idee eines „Großalbaniens“, dem sich die Kosovo-Albaner und auch die mazedonischen Albaner anschließen könnten, aber auch eines „Großserbiens“, das die Republika Srpska einschließen würde, also die „serbische Entität“ innerhalb des Staats Bosnien und Herzegowina.

Die Verfechter dieser Lösung argumentieren, zum einen sei der Fall Kosovo einzigartig, werde also keine Kettenreaktion auslösen; zum anderen müsse man die Diskussion den Beteiligten selbst überlassen.

Die Erblast zweier Imperien

So argumentierte zum Beispiel im September 2018 der österreichische Diplomat Wolfgang Petritsch: „Jahrelang hat man den Ländern in der Region vorgehalten, sie würden nicht verhandeln und sich zu sehr darauf verlassen, dass der Westen die Lösungen vorgibt. Wenn jetzt zwei Regierungschefs Verantwortung zeigen und kooperieren, kann man ihnen das nicht verwehren.“1

Der Österreicher in EU-Diensten, der in Bosnien und Herzegowina von 1999 bis 2002 als Hoher Repräsentant der EU faktisch einen Teil der Staatsgewalt ausübte, findet neuerdings, eine territoriale Neuaufteilung könne auch ihr Gutes haben. „Warum sollten wir uns querstellen?“, fragt auch Bernard Kouchner,2 von 1999 bis 2001 Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs im Kosovo.

Seit gut 200 Jahren sind die Diplomaten von der Idee besessen, auf dem Balkan könne man durch „gerechte Grenzen“ für dauerhaften Frieden sorgen. Aber diese Vorstellung beruht auf einer Illusion, die alle Nationalisten hegen: Man könne „historische“ Grenzen festlegen. Doch weder auf dem Balkan noch anderswo gibt es so etwas wie „natürliche“ Grenzen, die auf der Basis klarer topografischer Gegebenheiten das Siedlungsgebiet ethnischer Gemeinschaften umreißen würden.

Nehmen wir das Beispiel Donau: Der Fluss bildet zwar streckenweise die Grenze zwischen Serbien, Rumänien und Bulgarien, nicht aber zwischen Ungarn und Serbien. Und die Bevölkerung zu beiden Seiten des großen Stroms war schon immer ein Gemisch aus verschiedenen ethnischen, sprachlichen und religiösen Gruppen.

Grenzlinien sind, um mit dem Geografen Jacques Ancel zu sprechen, eine Art „politische Isobaren“, die immer nur ein momentanes Kräftegleichgewicht nachzeichnen.3 Auf dem Balkan verschoben sie sich mit den Expansions- und Kontraktionsbewegungen zweier rivalisierender Imperien, des Habsburgischen und des Osmanischen Reichs. Diese jahrhundertelange Fremdherrschaft löschte die Erinnerung an ältere, ins Mittelalter zurückreichende Strukturen, die ebenfalls ständigem Wandel unterworfen waren. Angesichts dessen ist jede Berufung auf „historische“ Grenzlinien willkürlich.

Manche Gebiete wurden von den durchziehenden Armeen so stark verwüstet, dass sie fast entvölkert waren, als sie nach dem 1699 geschlossenen Frieden von Karlowitz (Sremski Karlovci) an das Haus Habsburg fielen. Um sie neu zu besiedeln und gegen das Osmanische Reich zu verteidigen, mussten Kolonisten aus allen Ecken des Kaiserreichs rekrutiert werden. Erst das machte viele Regionen wie Slawonien oder die Vojvodina zu einem ethnischen Flickenteppich.

Das galt insbesondere für die sogenannte Militärgrenze („Vojna Krajina“), also das Grenzgebiet zum Osmanischen Reich, wo sich oftmals Flüchtlinge aus anderen von den Türken besetzten Regionen niederließen, die man zu Wehrbauern machte: Sie waren verpflichtet, als Gegenleistung für die gewährten Steuererleichterungen und Selbstverwaltungsrechte für den Kaiser zu kämpfen.

In den osmanischen Balkanregionen gab es keine „nationalen“ Kategorien. Die einzigen Binnenstrukturen, die das Osmanische Reich anerkannte, waren konfessionell oder beruflich-sozial definiert: Jede nichtmuslimische Glaubensgemeinschaften bildete ein millet, das unter dem Schutz des Sultans stand; Handwerker und Kaufleute waren in Gilden organisiert, die sich esnaf nannten. In den Städten wie auf dem Land lebten Menschen unterschiedlichster Sprachen und Religionen zusammen.

Die modernen Grenzen der Balkanländer entstanden erst im 19. Jahrhundert. Mit dem etappenweisen Rückzug des Osmanischen Reichs entstanden neue christlich geprägte Staaten ohne eine homogene Bevölkerungsstruktur. Die Entstehung des neugriechischen Nationalstaats und des Fürstentums Serbien ging – ebenso wie die Expansion Montenegros – mit Bevölkerungsbewegungen einher, wobei vor allem Muslime vor den neuen Machthabern flüchteten. Die Einwohner der modernen Türkei sind zu einem Gutteil Nachfahren dieser Flüchtlinge (muhacir) aus den ehemals osmanischen Gebieten auf dem Balkan oder im Kaukasus.

Zwischen den neuen Nationalismen gab es scharfe Gegensätze. Das gilt etwa für die Großregion Mazedonien, die bis zum Balkankrieg 1912 zum Osmanischen Reich gehörte. Hier definierten sich die Leute als Bulgaren, Griechen oder Serben, womit dann die „Mutterstaaten“ ihre Ansprüche auf das mazedonische Territorium legitimierten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zogen Agenten der konkurrierenden Länder über die Dörfer, um Verbündete zu gewinnen. Sie gründeten Schulen mit griechischem oder slawischen Unterricht und bezahlten Popen dafür, dass sie in ihren Predigten für noch kaum entwickelte Identitäten warben.

Dass sich in diesem Mazedonien in vielen Familien über zwei oder drei Generationen verschiedene Identitäten ausbildeten, ist ein Beleg dafür, dass nationale Zugehörigkeit nichts „Essenzielles“, sondern ein Konstrukt ist, das von veränderlichen Rahmenbedingungen abhängt. Als Mazedonien nach dem Zweiten Balkankrieg (1913) zwischen Griechenland, Serbien und Bulgarien aufgeteilt wurde, nahm man keine Rücksicht auf die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung, es zählte nur das militärische Kräfteverhältnis.

In der Folge machten sich alle drei Länder an die ethnische Homogenisierung der ihnen zugefallenen Gebiete. Um zu definieren, wer zum „Volk“ gehörte, bedurfte es einer Abgrenzung zwischen „wir“ und „sie“. Wer nicht die religiösen und sprachlichen Kriterien erfüllte, die man für die Zugehörigkeit zur „Mehrheit“ festgelegt hatte, wurde einer „Minderheit“ zugerechnet. Diese Leute verloren ihre politische Daseinsberechtigung und mussten das Land verlassen, sich assimilieren oder im besten Fall ihren Status minderen Rechts akzeptieren. Nationale Minderheiten – und irredentistische Ansprüche – entstanden also überhaupt erst mit der Herausbildung von Staaten, die sich national definierten.

Bei der Festlegung der Grenzen wurden die Ansprüche der neuen Staaten, die auf den Trümmern des Osmanischen Reichs entstanden waren, allerdings weniger berücksichtigt als die Ambitionen ihrer jeweiligen „Schutzmächte“, die darauf aus waren, ihre imperialen Einflusssphären zu erweitern. Letztlich ging es darum, in diesem sensiblen Teil des europäischen Kontinents das „Gleichgewicht“ der rivalisierenden Einflüsse zu wahren. Dabei wurden die Rivalitäten zumeist mit „wissenschaftlichen“ oder „humanitären“ Argumenten übertüncht.

Bei allen internationalen Konferenzen zur Lösung der „Orientfrage“ seit dem Berliner Kongress von 1878 waren ganze Bataillone von Fachleuten damit beschäftigt, die nationale Identität der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu bestimmen und die Ansprüche einzelner Gruppen auf eine bestimmte Stadt oder Region zu prüfen. Die nationalen Regierungen versuchten die internationalen Kommissionen durch Denkschriften zu beeinflussen, in denen sie ihre Ansprüche begründeten oder die Verbrechen ihrer Gegner anprangerten. Das letzte Wort hatten jedoch stets die Westler, die den Anspruch erhoben, sie könnten mit ihrer „wissenschaftlichen“ Herangehensweise das Gewirr der Identitäten am ehesten entflechten. Die Besetzung von Bosnien-Herzegowina durch Österreich-Ungarn 1878 war denn auch der entscheidende Impuls für die Etablierung der „Balkanologie“ an den österreichischen Universitäten.

Im selben Zeitraum, in dem der Balkan zum Hauptthema der europäischen Diplomatie wurde, war der westliche Imperialismus dabei, seine Herrschaft überall auf der Welt durchzusetzen. Die noch unerforschten Wüsten- und Urwaldregionen etwa in Afrika durch lange schnurgerade Linien aufzuteilen, erwies sich dabei als viel leichter, als sich auf die Grenzverläufe auf dem Balkan zu verständigen, wo man auf alle möglichen Empfindlichkeiten und widerstreitenden Interessen Rücksicht nehmen musste.

Der westliche Blick auf das andere Europa

Der westliche Blick auf dieses periphere und fremdbestimmte „andere Europa“ entspricht voll und ganz dem von Edward Said analysierten Orientalismus4 (siehe den Artikel auf Seite 6/7); mit der Besonderheit, dass der Balkan eine Art „missratenen“ Westen darstellt, der in seiner Entwicklung blockiert wurde. Allerdings wurde der Südosten Europas nicht direkt kolonialisiert – bis auf Bosnien-Herzegowina, das 1908 von Österreich-Ungarn annektiert wurde, mit den bekannten fatalen Folgen5 .

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker eingeschränkt, insofern die südosteuropäischen Bündnispartner der Siegermächte belohnt wurden. Bereits am 1. Dezember 1918 wurde ein neues Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen proklamiert. Der neue Staat unter der serbischen Dynastie Karađorđević profitierte damit von dem heroischen Selbstbild der Serben im Ersten Weltkrieg. Zwar war die Idee eines politischen Zusammenschlusses der Slowenen, Kroaten, Serben, Bosnier, Montenegriner und anderer bereits im 19. Jahrhundert von kroatischen Intellektuellen entwickelt worden, aber die Umsetzung der „jugoslawischen Idee“ in Gestalt eines extrem zentralisierten und von Belgrad dominierten Staats ließ bald eine erbitterte Kritik an diesem neuen „Völkergefängnis“ aufkommen.

Das sozialistische Jugoslawien, das am 29. November 1943 von den antifaschistischen Partisanen proklamiert wurde, ersetzte den Zentralismus durch ein föderales Modell nach sowjetischem Vorbild. Die schwierige Aufgabe, die Binnengrenzen zwischen den sechs neuen Teilrepubliken und den beiden autonomen Provinzen festzulegen, übertrug Tito seinem Weggefährten Milovan Djilas, einem Montenegriner.

Als scharfer Gegner der „neuen Klasse“ der Parteibürokraten wurde Djilas später zum berühmtesten Dissidenten Jugoslawiens. Obwohl er nach 1991 erleben musste, wie sein Werk in sich zusammenfiel, verteidigte er bis zu seinem Tod 1995 die Gebietsaufteilung von 1945 als „das kleinste Übel“.6 Djilas wurde vor allem dafür kritisiert, dass er den mehrheitlich von muslimischen Slawen besiedelten Sandschak Novi Pazar, der zwischen Serbien und Montenegro aufgeteilt wurde, nicht zu einer eigenen administrativen Einheit gemacht hatte. Ein Sonderstatus des Sandschaks hätte eine Verkleinerung des montenegrinischen Staatsgebiets bedeutet. Andere warfen Djilas vor, durch die Schaffung der beiden autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo habe er die Souveränität der Teilrepublik Serbien beschnitten; auch habe er den Krajina-Serben in der Teilrepublik Kroatien die Autonomie vorenthalten.

Milovan Djilas orientierte sich in der Nationalitätenfrage am Austromarxismus und insbesondere an Otto Bauer.7 Für ihn war nationale Zugehörigkeit eine persönliche Eigenschaft, die nicht an ein Territorium gebunden war und sich überall in Jugoslawien – in den autonomen Provinzen, in den Teilrepubliken und auf föderativer Ebene – uneingeschränkt entfalten könne.

Vier gescheiterte Friedenspläne

Dabei sollte die Schaffung der beiden autonomen Provinzen die Rechte der nationalen Minderheiten – der Albaner, der Ungarn, aber auch der Tschechen, der Slowaken und der Vojvodina-Ruthenen – garantieren, wobei allerdings die Serben innerhalb der Föderation den Status des „konstituierenden Volkes“ genossen.

Der Widerspruch zwischen den Rechten der Teilrepubliken und denen der „konstituierenden Völker“ spielte dann eine entscheidende Rolle bei der Auflösung Jugoslawiens, denn die Serben hatten laut Verfassung das Recht, sich der ebenfalls verfassungsgemäßen Abspaltung Kroatiens zu widersetzen. Hinzu kam, dass die von Milovan Djilas gezogenen Grenzen nicht immer genau waren. Im alten Jugoslawien hatte man es nicht für notwendig gehalten, die Grenzen zwischen den Teilrepubliken genau abzustecken. Als daraus Staatsgrenzen wurden, führte das zu ernsthaften Konflikten. Zum Beispiel musste sich ein internationales Schiedsgericht mit dem genauen Verlauf der Land- und Seegrenzen zwischen Slowenien und Kroatien in der istrischen Piran-Bucht befassen. Und zwischen Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Serbien gibt es immer noch keine bilateralen Grenzverlaufsabkommen.

Der Zerfall Jugoslawiens hatte zwar keine Folgen für die Außengrenzen, die in Bezug auf Triest bereits 1975 abschließend festgelegt worden waren. Aber während des blutigen Konflikts kam es zu massiven Vertreibungen und zahlreichen Gebietsveränderungen. Eines der Hauptziele des Kroatienkriegs (1991–1995) und des Bosnienkriegs (1992–1995) war die ethnische Vereinheitlichung des eigenen Territoriums. Die meisten der 600 000 Serben, die 1991 in Kroatien lebten (12 Prozent der damaligen Gesamtbevölkerung) verließen das Gebiet. In Bosnien-Herzegowina mündete der Konflikt in die Trennung der bis dahin stark durchmischt siedelnden bosniakischen, serbischen und kroatischen Bevölkerungsgruppen.

Die neuen nationalistischen Parteien, die 1990 bei den ersten Wahlen nach Abschaffung des Einparteiensystems antraten, formten die Kommunen, in denen sie die lokale Macht errungen hatten, in ethnische Gebilde um. Daraus entstanden zunächst in Kroatien und später in Bosnien und Herzegowina die sieben „autonomen serbischen Regionen“, die sich später zu „serbischen Republiken“ und am Ende für unabhängig erklärten.

Nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens und Kroatiens am 25. Juni 1991 lehnten die Länder der damaligen EWG jede Gebietsveränderung kategorisch ab. Dann aber erkannte Deutschland diese Staaten am 21. Dezember 1991 einseitig an. Und ab diesem Zeitpunkt waren die Bemühungen der von Robert Badinter geleiteten Schiedskommission, das Auseinanderbrechen Jugoslawiens in geordnete Bahnen zu lenken und die Respektierung der Menschenrechte, des Völkerrechts und der Minderheitenrechte zu sichern, nur noch ein frommer Wunsch.

Die serbischen Streitkräfte unter General Ratko Mladić begannen in den von ihnen kontrollierten Gebieten alle Nichtserben zu ermorden oder zu vertreiben, insbesondere im Osten Bosniens. Diese Politik der „ethnischen Säuberung“ wurden von den anderen Kriegsparteien übernommen, insbesondere von den kroatischen Nationalisten im Westen der Herzegowina und bei der Vertreibung der Krajina-Serben aus Knin im Jahr 1995.

Die verschiedenen Friedenspläne, mit denen die UN und die EG/EU den Krieg verhindern und später beenden wollten, zielten auf territoriale Machtteilung und ethnische Trennung.8 Sie führten aber häufig nur zur Verschärfung der Kampfhandlungen, weil jede Kriegspartei möglichst große Geländegewinne erzielen wollte, um sie sich dann bei späteren Verhandlungen absegnen zu lassen.

Das Friedensabkommen, das in Dayton ausgehandelt und am 14. Dezember 1995 in Paris unterzeichnet wurde, baute dennoch auf dem gleichen Prinzip auf. Die Kompromisslösung, die von den Präsidenten Serbiens, Kroatiens und Bosnien und Herzegowinas unterzeichnet wurde, sah einen föderalen Staat Bosnien und Herzegowina mit zwei „Entitäten“ vor, deren Grenzen sich mit den früheren Frontlinien deckten. Allerdings wurde eine der beiden Entitäten, die Föderation Bosnien und Herzegowina, zusätzlich in zehn Kantone unterteilt, die mehrheitlich bosnisch oder mehrheitlich kroatisch besiedelt sind.

Damit wurden die Ergebnisse der ethnischen Säuberungen legalisiert. Eine weitere Folge war, dass die Bürgerinnen und Bürger Bosnien und Herzegowinas, die von nationalistischen Parteien in Geiselhaft gehalten werden, bis heute kein gemeinschaftliches Bewusstsein entwickelt haben9 . Obwohl die „internationale Gemeinschaft“ mit dem Dayton-Abkommen zur ethnischen Territorialisierung der politischen Macht beitrug, setzte sie sich paradoxerweise das Ziel, in Bosnien und Herzegowina erneut eine „plurikulturelle Gesellschaft“ zu schaffen. Die Verwirklichung dieses hehren Zieles verschlingt Hilfsgelder in Millionenhöhe.

Für das Kosovo, das seit Juni 1999 unter provisorischer UN-Verwaltung steht, wurden dieselben Prioritäten formuliert. Doch bei keinem der unzähligen Seminare zu diesem Thema gibt es die Möglichkeit, noch einmal über die Folgen der wechselseitigen „ethnischen Säuberungen“ vom Frühjahr 1999 zu sprechen – obwohl die Vertreibung der nichtalbanischen Bevölkerung aus dem Kosovo unter den Augen von Nato-Soldaten geschah.

Die machtpolitische Realität in diesen internationalen Protektoraten hat damit eine recht absurde Form angenommen: Sie werden regiert von nationalistischen Führern, von denen die Protektoren erwarten, dass sie jene ethnische Vielfalt bejubeln, an deren Zerstörung sie selbst mitgewirkt haben.

Damit sind die Menschen im Kosovo und in Serbien in einer Art Doublebind gefangen. Jahrelang wurde ihnen gepredigt, der Zerfall Jugoslawiens habe seine oberste Bestimmung in der Unabhängigkeit der ehemaligen Provinz gefunden und diese wiederum habe für ein neues Gleichgewicht der gesamten Region gesorgt. Deshalb fordert man die serbischen Serben auf, sich endlich mit diesem Ergebnis abzufinden. Und von den Bewohnern des Kosovo – von Albanern ebenso wie von Serben oder anderen ethnischen Minderheiten – wird erwartet, dass sie lernen, sich mit ihrem Staat zu arrangieren, der ausgesprochen schlecht funktioniert und angeblich dennoch allen Anforderungen gerecht wird.

Und nun erklärt man all diesen Leuten, dass weitere „Grenzkorrekturen“ notwendig seien, obwohl sie eine noch schärfere Trennung der Nationalgemeinschaften bedeuten. Letztlich gaukelt man ihnen vor, die Forderungen nach echter Demokratie, Gleichberechtigung, wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Gerechtigkeit ließen sich dadurch erfüllen, dass man auf einer Landkarte ein paar Linien verschiebt.

1 Zitiert nach: Libération, 28. September 2018.

6 „An Elder Statesman defends Yugoslavia“, Los Angeles Times, 7. Juli 1992.

9 Siehe Jean-Arnault Dérens, „Ein schwarzes Loch in Europa“, LMd, September 2008.

Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld

Jean-Arnault Dérens und Laurent Geslin sind Chefredakteure des Courrier des Balkans. Ihre jüngste Publikation „Là où se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase, dans l’Europe des confins“ erschien 2018 bei La Découverte, Paris.