Japan und der Völkerbund

Bei der Pariser Friedenskonferenz 1919 saß Japan mit am Tisch und versuchte, durchaus in eigenem Interesse, ein Verbot der rassistischen Diskriminierung in der Satzung des Völkerbunds zu verankern. Großbritannien war dagegen – und setzte sich durch.

von Miho Matsunuma

Während des Ersten Weltkriegs gelang es Japan, sich als Großmacht zu etablieren. Es nutzte sein Bündnis mit der Entente, um seine Position in Fernost und im Pazifischen Ozean zu stärken.1 Als am 18. Januar 1919 die Pariser Friedenskonferenz begann, war Japan neben den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien im Rat der fünf wichtigsten Siegermächte vertreten.

Im Rahmen der Konferenz wurden nicht nur Friedensverträge ausgearbeitet, sondern es wurde auch eine neue internationale Ordnung zur friedlichen Konfliktlösung vorbereitet: der Völkerbund. Die japanische Delegation verfolgte zwei wesentliche Ziele: Erstens wollte sie die deutsche Kolonie Kiautschou in der chinesischen Provinz Shandong und einen Teil der „deutschen Südsee“ (die Marianen, die Karolinen und die Marshallinseln) übernehmen. Und zweitens wollte sie das Prinzip der „Rassengleichheit“ (égalité des races / racial equality) in der Satzung des Völkerbunds verankern.

Nach Sondierungsgesprächen mit den Amerikanern und den Briten unterstützte die japanische Delegation den Einsatz der USA für eine Anerkennung der „Freiheit religiöser Konfessionen“. Die Japaner stellten einen Änderungsantrag zu Artikel 21 der Satzung. Darin wurden die vertragschließenden Parteien aufgefordert, „allen fremden Staatsbürgern in den Mitgliedstaaten in jeder Hinsicht gleiche und gerechte Behandlung zu gewähren und weder rechtlich noch tatsächlich einen Unterschied wegen ihrer Rasse und Nationalität zu machen“.2 Doch der Vertreter Großbritanniens wollte heikle Themen wie Religion und Rasse lieber ausklammern und fand in der Satzungskommission eine Mehrheit, die den Antrag ablehnte.

Daraufhin führte die japanische Delegation intensive Gespräche mit den Briten, da sie den Widerstand der britischen Dominions3 gegen ihren Vorschlag als größtes Hindernis betrachtete. Es folgten zahlreiche Kompromissvorschläge seitens der japanischen Diplomaten und Vermittlungsbemühungen durch die Kanadier und Südafrikaner. Doch der australische Premierminister William Morris Hughes blieb bei seinem Standpunkt: „Ich bin durchaus bereit, die Gleichheit Japans als Staat und der Japaner als Individuen anzuerkennen. Aber ich lehne die Konsequenzen ab, die auf uns zukommen, wenn wir unser Land für sie öffnen.“ Wirtschaftlich seien sie Störfaktoren, weil sie bereit seien, für deutlich weniger Geld als die Briten zu arbeiten, betonte Hughes. „Es ist unwichtig, ob sie sich integrieren. Wir wollen nicht, dass sie unsere Frauen heiraten können.“4

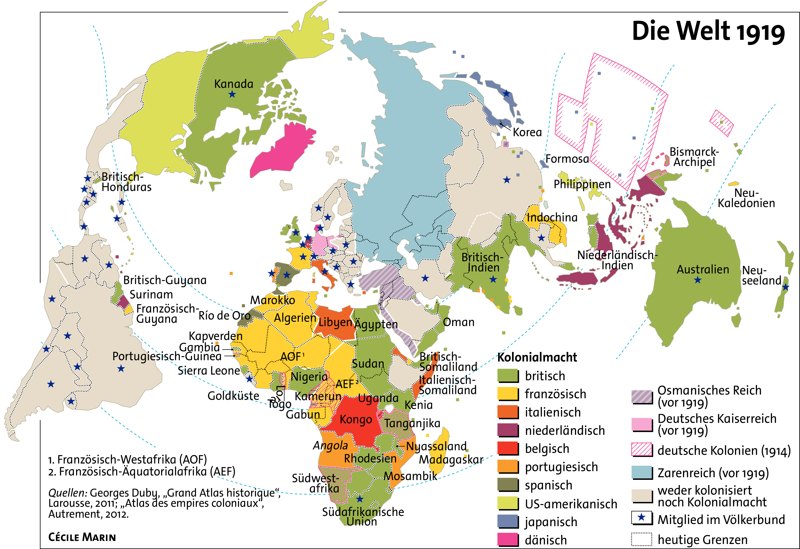

Um den Kontext dieser Debatten und die Beweggründe der Japaner richtig zu verstehen, sei daran erinnert, dass am Ende des Ersten Weltkriegs der Kolonialismus und die weltweite weiße Dominanz ihre Hochzeit erlebten. In den Einwanderungsländern wurden zudem ab dem späten 19. Jahrhundert diskriminierende Maßnahmen gegenüber Nichtweißen eingeführt.5

In den USA etablierten die weißen Südstaatler ein System der Segregation. In Kalifornien wurde bereits 1854 eine Sondersteuer für Ausländer ohne Anrecht auf Einbürgerung eingeführt – lediglich „freie weiße Personen“ konnten damals auf die US-Staatsbürgerschaft hoffen. Und 1882 wurde chinesischen Arbeitern per Bundesgesetz die Einreise in die USA gänzlich untersagt. Im Westen Kanadas und in Neuseeland sorgte die Ankunft chinesischer Arbeitsmigranten ebenfalls für erhebliche Unruhe. Beide Länder erhoben Einreisegebühren und führten Sprachtests ein.

Australien verabschiedete 1901 ein Gesetz, das Nichtweißen untersagte, sich im Land niederzulassen. In der britischen Kolonie Natal in Südafrika wurde der indischen Bevölkerung das Wahlrecht entzogen; die Einreise von Indern und ihre Bewegungsfreiheit im Land wurden eingeschränkt. Gegen diese Diskriminierungen setzte sich ein junger Anwalt namens Mohandas Karamchand Gandhi zur Wehr.

Die Ankunft chinesischer Arbeiter in Transvaal im Jahr 1904 stieß bei den dort lebenden weißen Bergleuten auf so heftigen Widerstand, dass die Regierung ein Einreiseverbot für Migranten verhängte. Nach dem Ende des Zweiten Burenkriegs (1899–1902) beschlossen die beiden verfeindeten weißen Bevölkerungsgruppen gemeinsam mehrere rassistische Gesetze – ein Vorgeschmack auf das Apartheidregime.

In den USA stieg die japanische Einwanderung ab den 1880er Jahren an, zunächst nach Hawaii, dann an der nordamerikanischen Pazifikküste. Das erwähnte kalifornische Gesetz von 1913, das Japaner ebenso wie Chinesen und Koreaner als nicht einbürgerungsberechtigte Ausländer betrachtete und ihnen damit unter anderem den Erwerb von Grundbesitz untersagte, sorgte für eine handfeste diplomatische Krise zwischen Japan und den USA.

Erst kurz zuvor hatte Japan sich aus dem Regime der ungleichen Verträge zwischen westlichen und asiatischen Staaten befreit. Diese hatten westlichen Staatsangehörigen und Firmen unter anderem exterritoriale Rechte etwa in Japan und China eingeräumt. Fortan betonten die Japaner stets, auf einer Stufe mit diesen westlichen Staaten zu stehen. Einer Äußerung des japanischen Konsuls in Sydney aus dem Jahr 1901 ist zu entnehmen, dass japanische Diplomaten Wert darauf legten, ihre Landsleute von „Chinesen, Kanaken, Negern, Bewohnern der Pazifikinseln, Indern und anderen orientalischen Völkern“ zu unterscheiden.6

Japan diskriminierte Koreaner und Chinesen

Um erniedrigende Verbote zu umgehen, unterzeichnete Tokio mit Australien (1904), Kanada (1907) und den USA (1908) Verträge zur Begrenzung der Einwanderung aus Japan. Selbst in Gebieten, in denen Einwanderung keine Rolle spielte – zum Beispiel in Französisch-Indochina –, musste die japanische Regierung darum kämpfen, dass ihre Staatsangehörigen in juristischer und administrativer Hinsicht wie europäische Reisende behandelt wurden.

Bei der letzten Sitzung zur Ausarbeitung der Völkerbundsatzung machte die japanische Delegation den Vorschlag, das Prinzip der „Gleichheit der Nationen und der gerechten Behandlung ihrer Staatsangehörigen“ in die Präambel aufzunehmen – eine Formulierung, die auf den Begriff „Rasse“ verzichtete und auf das Thema Immigration nicht explizit einging. Während Italien und Frankreich den Vorschlag ohne Vorbehalte unterstützten, äußerte der britische Vertreter Bedenken, eine solche Lösung könnte die Souveränität der Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Auch der damalige US-Präsident Woodrow Wilson wollte diese Frage nicht an die Gründung des Völkerbunds knüpfen. Bei der folgenden Abstimmung erhielt der japanische Antrag 11 von 17 Stimmen. Doch Kommissionsleiter Wilson befand, der Vorschlag könne nur einstimmig angenommen werden.

Da die Einheit der gemeinsamen Delegation des britischen Empire oberste Priorität hatte und Einwanderungsfragen in den Kompetenzbereich der Dominions fielen, wollten die Briten sich nicht gegen Australien stellen. Wilson folgte diesem Kurs, weil er die Unterstützung Londons als unerlässlich für den Erfolg des Völkerbunds betrachtete; und der war für ihn das Hauptziel der Pariser Verhandlungen. Zudem befürchtete der US-Präsident, eine Festschreibung der Rassengleichheit in der Satzung des Völkerbunds könnte zu erheblichem Widerstand im US-Kongress führen. Dennoch weigerte sich der US-Senat 1920, den Versailler Vertrag zu ratifizieren – die USA traten dem Völkerbund nie bei.

US-amerikanische und britische Medien kritisierten Japans Position bei den Verhandlungen von Anfang an scharf. Das Land versuche, die Einwanderung für seine Staatsangehörigen zu erleichtern, lautete der allgemeine Tenor.

Doch diejenigen, die selbst der weißen Herrschaft unterworfen waren, betrachteten Japan als Vorkämpfer für die Rechte der Nichtweißen – wie der afroamerikanische Soziologe und Menschenrechtsaktivist William Du Bois (1868–1963), der während des Ersten Weltkriegs schrieb: „Bedenkt man, dass die schwarzen Afrikaner, die braunen Inder und die gelben Japaner gerade für Frankreich und England kämpfen, könnte es sein, dass sie aus diesem blutigen Chaos mit einer neuen Idee der grundlegenden Gleichheit zwischen den Menschen hervortreten.“7 In Wirklichkeit wollte Japan genau diese Art von Gleichsetzung ganz und gar nicht.

Allerdings schürte die von einer nichtweißen Macht formulierte Forderung nach „Rassengleichheit“ große Hoffnungen unter den schwarzen Amerikanern.8 Mit regem Interesse berichteten die Medien damals von einem Treffen zwischen Vertretern der Black Community und der japanischen Paris-Delegation. Jahre später berichtete ein zu dieser Zeit in Washington stationierter japanischer Diplomat, er sei auf der Straße regelmäßig von Schwarzen gegrüßt worden.

Dabei verfolgte Japan gar nicht das Ziel einer universellen Rassengleichheit. Die Regierung in Tokio befürchtete vielmehr, ein niederer Status seiner Bürger könnte die Position des Landes in der zukünftigen internationalen Ordnung schwächen. Interessanterweise findet sich weder in diplomatischen Archiven noch in den Memoiren ehemaliger Diplomaten ein Hinweis auf das Treffen mit den Afroamerikanern.

Die chinesische Delegation unterstützte den Vorschlag Japans. Ein Vertreter Chinas sagte einem US-Journalisten, er bekomme aus aller Welt Briefe von Landsleuten mit der Aufforderung, den japanischen Vorschlag zu unterstützen.9 Die Beziehungen zwischen den Delegationen aus Peking und Tokio verschlechterten sich allerdings, als Japan darauf beharrte, sich die Provinz Shandong einzuverleiben.

Nach der Ablehnung des Änderungsvorschlags erhielt Japan vom Völkerbund ein Mandat für einen Teil der von Deutschland abgetretenen Südseeinseln. China hatte das Nachsehen, und es kam im ganzen Land zu Protesten gegen Japan, die Konferenz und den Imperialismus allgemein – mit der Folge, dass die chinesische Delegation den Versailler Vertrag nicht unterzeichnete.

Die Forderung nach Rassengleichheit verschleierte nur kurz die eigentlichen Absichten der japanischen Regierung, die ihrerseits Chinesen und Koreaner diskriminierte. Auf der von Japan annektierten Koreanischen Halbinsel kam es im März 1919 zu heftigen Protesten der koreanischen Unabhängigkeitsbewegung, die brutal niedergeschlagen wurden.

Die politischen, diplomatischen und intellektuellen Eliten Japans waren sich der internationalen Kräfteverhältnisse und der „westlichen“ Interessen bewusst, um die es in Paris ging. Bei der japanischen Bevölkerung sorgte das Scheitern des Vorstoßes jedoch für Unmut und führte zu einen tiefen Groll gegen den „Westen“, insbesondere die Briten.

In den 1920er und 1930er Jahren bedienten panasiatische Ideologen diese Ressentiments, indem sie Japan als Opfer des weißen Rassismus darzustellen versuchten. Sie wollten eine Ausdehnung des Kaiserreichs und kritisierten den Völkerbund, aus dem Japan 1933 auch austrat.10 15 Jahre und einen Weltkrieg später verkündeten die neu gegründeten Vereinten Nationen im ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“

1 Siehe Christian Kessler, „Im Stechschritt in die Moderne“, LMd, April 2010.

3 Mitgliedstaaten des britischen Empire mit eingeschränkter Souveränität.

6 Zitiert nach Marilyn Lake und Henry Reynolds, siehe Anmerkung 5.

7 W. E. B. Du Bois, The Crisis, Bd. 9, Nr. 1, Baltimore, November 1914.

9 Patrick Gallagher, „America’s Aims and Asia’s Aspirations“, New York (The Century Co.) 1920.

Aus dem Französischen von Richard Siegert

Miho Matsunuma ist Historikerin.