Der Wille zur Hoffnung

Für viele Südafrikaner verkörpert Cyril Ramaphosa den langersehnten Neuanfang

von Johann Rossouw

Es ist Donnerstag, der 15. Februar 2018, ein schöner Sommervormittag in der südafrikanischen Stadt Bloemfontein. Als ich das Hauptgebäude meiner Universität verlasse, hält mich der schwarzen Wachmann Elliot auf. Er beginnt eine angeregte Diskussion über die neue Epoche, die für das Land anbricht. Tags zuvor ist der bisherige Präsident Jacob Zuma zurückgetreten.

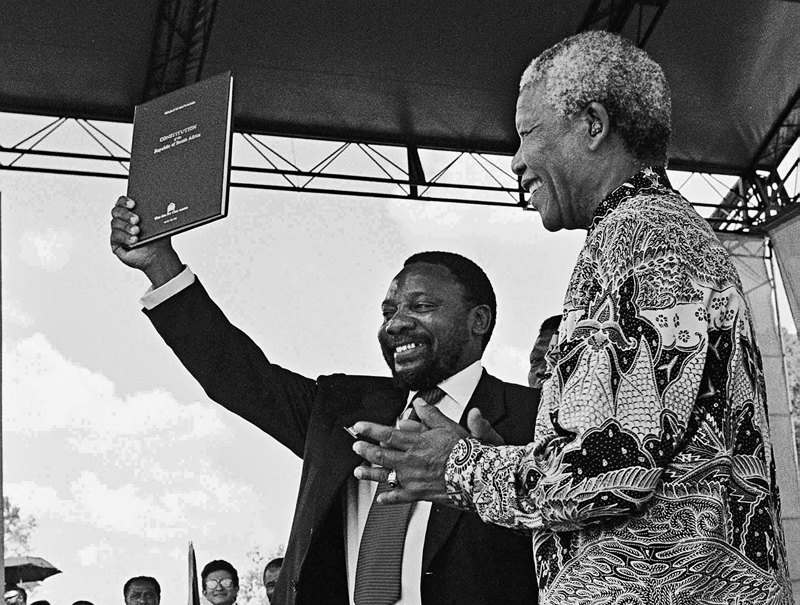

Wir kennen uns seit sechs Jahren und haben uns immer freundlich begrüßt, aber dies ist das erste Mal, dass Elliot über Politik reden will. Wir entdecken, dass wir beide dasselbe Gefühl der Hoffnung haben, und der Grund ist die Vereidigung des neuen Präsidenten Cyril Ramaphosa, den sich schon Nelson Mandela als seinen Nachfolger gewünscht hatte.

Aber als Mandelas Amtszeit 1999 zu Ende ging, hieß der neue Präsident Thabo Mbeki. Der damals 46-jährige Ramaphosa war darüber so enttäuscht, dass er in die Wirtschaft wechselte. Aber jetzt ist ihm das wahrscheinlich größte politische Comeback in der neueren südafrikanischen Geschichte gelungen.

Viele, wenn nicht die meisten Südafrikaner sind sich einig, dass das Ende der Zuma-Ära dem Erwachen aus einem neunjährigen nationalen Albtraum gleichkommt. Der Verfall des politischen Systems begann jedoch schon früher, unter Präsident Mbeki. Während dessen Amtszeit kam es zwar zu einem kräftigen Wirtschaftswachstum und zur Herausbildung einer urbanen schwarzen Mittelschicht, aber Mbekis Missmanagement bei der Reaktion auf die Aids-Epidemie und seine Fixierung auf die Rassenfrage hatte für das Land negative Folgen.

In seiner berüchtigten „Zwei-Nationen-Rede“ hatte Mbeki ein Bild von Südafrika gezeichnet, das aus zwei getrennten Nationen besteht: die eine reich und weiß, die andere arm und schwarz. Damit instrumentalisierte er das Thema der sozialen Ungleichheit auf eine Weise, die den fragilen multiethnischen Konsens, für den Mandela so hart gearbeitet hatte, wieder zerstörte. Vor allem ebnete Mbeki mit seiner Politik den Weg für das Zuma-Regime, das darauf angelegt war, nach dem Motto „Teile und herrsche“ die massive Korruption, die Misswirtschaft und die private Aneignung öffentlichem Eigentum zu vertuschen.

Natürlich hat auch die Weltwirtschaftskrise 2008 – und der damit verbundene Verfall der Rohstoffpreise – dazu beigetragen, dass sich das südafrikanische Wirtschaftswachstums verlangsamte und die Arbeitslosigkeit und die soziale Ungleichheit zunahmen. Doch die Hauptverantwortung dafür liegt beim Zuma-Regime, unter dem der Fiskus schätzungsweise 9 Milliarden Euro durch Bestechung und Veruntreuung eingebüßt hat. Eine zentrale Rolle bei dieser „Kaperung des Staates“ (wie es die Südafrikaner nennen) spielte die Familie Gupta.

Die Guptas kamen in den frühen 1990er Jahren ohne nennenswertes Vermögen aus Indien, um in Südafrika „unternehmerisch tätig“ zu werden. Seitdem haben sie es zu enormem Reichtum und politischem Einfluss gebracht.

Die mutigen Recherchen einiger südafrikanischer Journalisten und die Enthüllungen einiger Whistleblower aus dem ANC förderten unter anderem folgende Informationen zu Tage: Die Guptas beeinflussten die Besetzung von Schlüsselpositionen in Kabinett und halbstaatlichen Institutionen, sie dienten Familienangehörigen von Zuma als Strohmänner für den Erwerb von Immobilien, sie ergatterten große, höchst lukrative öffentliche Aufträge, etwa vom Stromversorger Eskom, zudem erlangten sie ungewöhnlich schnell die südafrikanische Staatsbürgerschaft.

Jacques Pauw, einer der angesehensten investigativen Journalisten Südafrikas, schilderte 2017 in seinem Bestseller „The President’s Keepers“, wie Zuma seine Spezis auf Schlüsselpositionen in der Finanzverwaltung und bei der Staatsanwaltschaft platzierte, um die Ermittlungen gegen sich und Mitglieder seiner Familie, gegen die Guptas und andere mutmaßliche Kriminelle zu sabotieren.1

Ende 2017 war das Wirtschaftswachstum auf nur mehr knapp 1 Prozent zurückgegangen, die Landeswährung Rand gab gegenüber dem US-Dollar laufend nach, die Steuereinnahmen lagen 50 Milliarden Rand (3,5 Milliarden Euro) unter den Haushaltsvorgaben, Staatsverschuldung und Zinsbelastung kletterten auf neue Rekordwerte.

Angesichts dessen drohten die Ratingagenturen, die südafrikanischen Staatsanleihen auf Ramschniveau abzuwerten, was zu Kapitalflucht, Investitionsabbau und abermals höherer Verschuldung geführt hätte. Zudem standen große staatliche Unternehmen wie die Fluggesellschaft SAS und der öffentliche Rundfunk wegen Schulden und Misswirtschaft vor dem Konkurs.

Das gilt auch für den Staatskonzern Eskom. Die Krise des Energieversorgers stellt zweifellos die größte Gefahr für die ökonomische Stabilität Südafrikas dar. Aufgrund der Unfähigkeit des Zuma-loyalen Energieministers und des von Zuma ernannten Eskom-Vorstands drohte der Zusammenbruch des Konzerns. Da dieser über das Monopol für die Stromerzeugung verfügt, hätte das die gesamte Wirtschaft zum Stillstand gebracht.

Ramaphosas hat sich auf dem ANC-Kongress nur mit einer äußerst knappen Mehrheit gegen Zumas Exfrau durchgesetzt (siehe den Text von Sabine Cassou auf Seite 6). Die Absetzung des alten Präsidenten löste in dessen Heimatprovinz Kwazulu-Natal große Empörung aus, die den ANC bei den nächsten Parlamentswahlen von 2019 entscheidende Stimmen kosten könnte. Deshalb musste Ramaphosa im Vorfeld der Abstimmung äußerst vorsichtig vorgehen. Aber mit der Wahl zum neuen Präsidenten am 15. Februar hat er sein Ziel erreicht.

Einen Tag später hielt Ramaphosa seine erste Rede zur Lage der Nation, die einen echten Neubeginn verspricht. Er rückte Mandelas Leitidee einer einzigen Nation verschiedener Kulturen wieder in den Mittelpunkt; entsprechend verzichtete er auf neorassistische Angriffe gegen die Weißen im Allgemeinen und die Buren im Besonderen; desgleichen auf hohle Phrasen und leere Versprechungen, die Zumas Reden ausgezeichnet hatten. Stattdessen formulierte er klare Ziele für die Gesellschaft und die Wirtschaft.

Bei der Analyse der Probleme Südafrikas darf man nie vergessen, dass dieser Staat 1910 als koloniales Gebilde entstanden ist. Seitdem mussten zuerst die Briten und dann die Buren erfahren, dass man das Land nicht nur im Namen der eigenen Volksgruppe regieren kann. Das gilt allerdings auch für die schwarze Mehrheit. Deshalb ist die einzig mögliche Strategie, die bisher nie konsequent verfolgt wurde, ein Gesellschaftsvertrag zwischen Regierung, Wirtschaft, Gewerkschaft und den Armen, ein Pakt. Und ein Pakt zwischen der Mehrheit und den Minderheiten. Genau dies war in Ramaphosas Rede das zentrale Thema, auf das er seitdem bei seinen öffentlichen Auftritten immer wieder zurückgekommen ist.

Die Wahl Ramaphosas bedeutet für das ganze Land eine neue Hoffnung. Um diese zu erfüllen, muss der neue Präsident jedoch eine Reihe gewaltiger Herausforderungen bewältigen.

Erstens gilt es, die grassierende Korruption und die Ausplünderung des Staates und der halbstaatlichen Betriebe zu unterbinden. In dieser Hinsicht gibt es bereits einige ermutigende Anzeichen. Die Strafverfolgungsbehörden haben etliche Leute aus dem Dunstkreis der Guptas und korrupte Beamte festgenommen und unter Anklage gestellt. Wie man hört, sollen auch Zuma selbst, sein Sohn Duduzane, die drei Gupta-Brüder Tony, Ajay und Atul und dazu einige Minister und andere hohe Funktionäre strafrechtlich belangt werden. Auch der gesamte Vorstand und der Geschäftsführer von Eskom wurden bereits ausgewechselt.

Ein zweites Problem ist die düstere Lage der südafrikanischen Wirtschaft. Im Jahr 2017 sind die ausländischen Direktinvestitionen zurückgegangen. Auch besagen Berichte, dass die 50 größten Unternehmen des Landes auf Barreserven von umgerechnet rund 70 Milliarden Euro sitzen, die sie aufgrund der politischen Unsicherheit nicht investieren.

In den mehr als 700 halbstaatlichen Unternehmen herrschen chaotische Zustände, aber auch der öffentliche Sektor im engeren Sinn ist überdimensioniert und viel zu kostspielig. Nicht finanzierbar ist auch das Versprechen, das Zuma Mitte Dezember gemacht hat: Die Abschaffung der Hochschulgebühren würde 57 Milliarden Rand (4 Milliarden Euro) kosten, das entspricht rund 4 Prozent des Staatshaushalts.

Damit sind wir bei der dritten großen Herausforderung, der Bildungspolitik. Während die meisten privaten und ehemals weißen, „farbigen“ und „indischen“ Schulen gut funktionieren, herrschen an 80 bis 90 Prozent der öffentlichen, meist schwarzen Schulen unhaltbare Zustände. 2017 lag Südafrika bei einer weltweiten Erhebung der Schreib- und Rechenfähigkeiten von Viertklässlern an vorletzter Stelle. Das hilft zu erklären, warum Jahr für Jahr hunderttausende junge Schwarze im Studium scheitern – wenn sie überhaupt das Abitur schaffen und an einer Universität aufgenommen werden.

Ein Großteil dieser Probleme geht auf die Bildungspolitik der ANC-Regierung zurück, etwa auf die Vernachlässigung indigener Sprachen als Mittel der Kommunikation im Unterricht. Aber auch auf ihre Scheu, sich mit der einflussreichen Lehrergewerkschaft SADTU anzulegen, die weniger an einer guten Bildung interessiert ist als an finanziellen Einnahmen bei der Verteilung von Posten.

Mit der Bildungspolitik hängt auch das Problem der gesellschaftlichen Kohäsion zusammen. Die heftigen Studentenproteste von 2016 richteten sich gegen die hohen Studiengebühren, forderten aber auch eine Reform der Curricula im Sinne einer „Entkolonialisierung“ der Hochschulbildung. Viele Studenten werfen Nelson Mandela vor, er habe faule Kompromisse geschlossen, und rufen nach einer Revolution, die bislang ausgeblieben ist. Sie setzen eher auf Julius Malema und seine Partei EEF, die eine vollständige Nationalisierung des Bodens und der Banken fordern.

Ein weiteres soziales Problem ist, dass viele – vornehmlich junge – Fachkräfte aus der Mittelklasse emigrieren, was einen massiven Verlust für die Wirtschaft darstellt. Und viele Angehörige von Minderheiten klagen, dass sie sich im eigenen Land als Bürger zweiter Klasse fühlen.

Ramaphosa ist sich dieser Herausforderungen zweifellos bewusst. Seine Vorschläge gehen in die richtige Richtung, wie etwa die Einrichtung von Ausschüssen zur Aufdeckung von Korruption, zu ökonomischen Problemen und zur Landreform. Seine Partei ist durch Fraktionierung und Vetternwirtschaft zerrütte und nur noch ein Schatten ihrer selbst. Daher dürfte Ramaphosa Unterstützung jenseits des ANC suchen, bei der Mehrheit der einfachen Südafrikaner. Wie Umfragen zeigen, ist die politische Mitte in Südafrika immer noch stabil: Keine radikale Partei – ob von links oder rechts – hat bislang nennenswerten Rückhalt gefunden.

Das hat mehrere Gründe: Im Bereich der Wirtschaft ist die Integration der verschiedenen ethnischen Gruppen weit fortgeschritten, die unterschiedlichen Religionen werden durch gemeinsame Werte geeint, und die meisten Südafrikaner durch eine große Liebe zu ihrem Land.

Vielleicht ist das der Grund, warum Elliot und ich und mit uns viele andere Südafrikaner aus unserem nationalen Albtraum erwacht sind und unser Gespräch an jenem Punkt wiederaufnehmen können, an dem wir 1999 beim Rückzug Mandelas angelangt waren.

Südafrika ist heute in vielem ein ganz gewöhnliches, durchschnittliches Land. Aber in gewisser Hinsicht ist es auch einzigartig. Zum Beispiel erhalten wir eine zweite Chance, nachdem wir das, was uns Mandela hinterlassen hat, verschleudert haben. Aber dieses Mal werden wir, so dankbar wir für die Wahl Ramaphosas sind, uns sehr viel stärker einmischen. Denn heute wissen wir: Wenn wir so naiv sind, unsere Führer für Heilige zu halten, stehen wir am Ende mit lauter Dieben da, die uns das Land vor der Nase wegstehlen. Nie wieder.

Aus dem Englischen von Nicola Liebert

Johann Rossouw lehrt Philosophie an der Universität von Bloemfontein.

© Le Monde diplomatique, Berlin