Bildung, Macht und Bürokraten

von Nicolas Fornet

Die Szene in der Bibliothek von Jurjatin, einer fiktiven Stadt in Boris Pasternaks 1958 erschienenen Revolutionsepos „Doktor Schiwago“, ist emblematisch: Im Lesesaal begegnet der Romanheld nicht nur Vertretern der alten Intelligenzija, sondern auch einfachen Leuten aus dem Volk: „Festlich angezogen, betraten [sie] den Saal schüchtern und verlegen wie eine Kirche.“ Der gewaltige Hunger nach Bildung, von dem Pasternak hier erzählt, muss 40 Jahre zuvor einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen haben.

150 Millionen Kinder, Männer und Frauen konnten damals kaum oder gar nicht lesen und schreiben. Doch bevor das Volk in die Schulen und Bibliotheken strömen durfte, sollte es zwischen Februar und Oktober 1917 erst durch die Schule der Sowjets gehen. Die Politisierung und Erziehung der Arbeiterklasse in den mehr als 1500 Räten des Landes war ein zentraler Bestandteil des bolschewistischen Projekts.

„Die Kultur nährt sich von den Säften der Wirtschaft“, glaubte Leo Trotzki.1 Doch auf diesem Feld sah es gar nicht gut aus. Das Land krankte an den Hinterlassenschaften des ökonomisch und kulturell rückständigen Zarenreichs; hinzu kamen die Verluste an Menschenleben und Ressourcen durch den Welt- und Bürgerkrieg und die wirtschaftliche Isolation durch die sich daran anschließenden Embargos der Großmächte.

Trotz des chronischen Papiermangels verließen in den nächsten Jahren Millionen von Schul- und Lehrbüchern in den Dutzenden von Sprachen, die in der neuen Sowjetunion gesprochen wurden, die Druckereien. Bereits im Dezember 1917 hatten die Bolschewiki verkündet, dass jeder die Pflicht habe, lesen und schreiben zu lernen. Ein Jahr später wurden die Lese- und Schreibkundigen verpflichtet, Analphabeten zu unterrichten. Im Dezember 1919 drohten schließlich sogar Strafen, wenn Analphabeten am Unterrichtsbesuch gehindert würden.2 In abgelegenen Landstrichen wurden Lektürestunden eingerichtet, in denen aus den Zeitungen vorgelesen wurde.

Mit der im April 1918 eingeführten allgemeinen Unterrichtspflicht wurde während des Bürgerkriegs die Rote Armee für tausende mobilisierte Arbeiter und Bauern zu einem der wichtigsten Bildungsträger. 1919 gab es in der Armee 1200 Leseklubs und 6200 politische, wissenschaftliche, landwirtschaftliche und andere thematische Zirkel. Alphabetisierungskonzepte wurden ausgetauscht, Plakate, Radio, Kino und Theater als pädagogische Hilfsmittel eingesetzt. Unterrichtet wurde in Scheunen, Fabriken, Bauernhöfen und Nomadenzelten. Und sogenannte Agitschiffe und -züge wurden in die weit abgelegenen einsamen Gegenden geschickt.

„Ein Agitzug mit einer Ladung Bücher kommt in ein Dorf“, schrieb Lenins Ehefrau Nadeschda Krupskaja, die für das Alphabetisierungsprogramm verantwortlich war, „und sofort bildet sich eine lange Schlange vor dem Waggon und wird ständig länger. Man sieht alte Frauen, alte Männer, junge Leute mit großen Taschen.“3 Diese Agitzüge fuhren innerhalb von zwei Jahren rund 1000 Ortschaften an, ihre Belegschaft hielt mehr als 3000 Vorträge.4 Unterrichtsstunden am Abend oder zu Hause richteten sich speziell an Frauen.

Trotz der Widrigkeiten des Bürgerkriegs führten die Sowjets alle erdenklichen pädagogischen Initiativen und Neuerungen ein. 1918 wurde beschlossen, dass von der Bevölkerung kontrollierte Bildungsräte für die Auswahl der Lehrer zuständig sein sollen; doch mit der Bürokratisierung Mitte der 1920er Jahre verschwand diese Praxis wieder.

Um den etwa 4 Millionen im Elend lebenden Waisenkindern zu helfen, unterstützte die Regierung verschiedenste Erziehungsexperimente: Kolonien, Waisenhäuser, Kinderhäuser und -kommunen, die das Leben im Kollektiv und die damit verbundenen Lerneffekte sowie produktiven Tätigkeiten fördern sollten. Weltberühmt wurde vor allem der Pädagoge Antoni Makarenko, der 82 000 verwahrloste Kriegswaisen in Erziehungsheimen unterbrachte.5

Waren auch die Kompetenzen der vor Ort rekrutierten Lehrkräfte mitunter gering, wurde – zum Erstaunen vieler Beobachter – vieles durch das kollektive Engagement ausgeglichen: Der französische Reformpädagoge Célestin Freinet bekundete 1925 „Überraschung und Entzücken, vor allem, wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen diese immensen Fortschritte erzielt wurden“. Die russischen Pädagogen hätten, schrieb er, „in ihrer Hingabe an die Sache des Volks und das revolutionäre Handeln ihre Pädagogik nicht nur auf das Niveau der westlichen Pädagogik gehoben, sondern unsere zaghaften Versuche weit überholt“.6

Während in der Zarenzeit nur eines von fünf Kindern zur Schule ging, herrschte nun Schulpflicht. Der Unterricht war kostenlos und, unabhängig von der Nationalität der Schüler, koedukativ. Am 7. Oktober 1918 wurde das alte Bildungssystem abgeschafft und per Dekret die Einheits-Arbeitsschule eingeführt. Über die pädagogische Ausrichtung wurde so heftig gestritten, dass das Schuljahr 1918 erst mit Verspätung beginnen konnte: Für die einen stand, im Gegensatz zum früheren autoritären Unterrichtsstil, die Persönlichkeitsentwicklung des Kinds im Vordergrund, die anderen plädierten für Gemeinschaftsschulen mit Lehrkräften, die alltägliche praktische Fertigkeiten vermitteln sollten.

Divergenzen blieben bestehen, aber die Regierung sah keinen Nachteil darin, je nach Stadt mit unterschiedlichen Konzepten zu experimentieren. Die Revolution sollte ein Bildungssystem etablieren, das nicht mehr, wie im Zarenreich, Ungleichheit reproduzierte und die soziale Hierarchisierung festschrieb. Das Volkskommissariat für Bildungswesen strebte Schulen mit allgemeinbildenden und polytechnischen Inhalten an, mit dem Ziel, Ingenieure und Techniker zur Modernisierung der Produktion und zum wissenschaftlichen Fortschritt heranzuziehen, aber auch Bürgerinnen und Bürger für die sozialistische Gesellschaft.

Ab 1919 wurde gezielt mit positiver Diskriminierung gearbeitet: Die RabFak (Arbeiterfakultäten) ermöglichten jungen Leuten mit geringer Schulbildung einen bevorzugten Zugang zum Hochschulstudium. Es wurden neue Forschungsinstitute und Universitäten gegründet, an denen Forscher aus allen Disziplinen zusammengebracht wurden – wie in der 1957, lange vor Silicon Valley, in Sibirien gegründeten Wissenschaftsstadt Akademgorodok.

Diese umfassende Bildungs- und Forschungspolitik, der es zu verdanken war, dass die Sowjetunion den ersten Menschen ins All schicken konnte, wurde bereits in den ersten Revolutionsjahren und trotz großer materieller Not betrieben.

Unter den Völkern, die das riesige Mosaik des ehemaligen Russischen Reichs bildeten, gab es einige, die nahezu analphabetisch waren. Für 40 Sprachen und Dialekte wurden Schriften geschaffen. Im Unterschied zur Russifizierungspolitik im Zarenreich, die Stalin später wieder aufnahm, erklärten die Bolschewiki anfangs die kyrillische Schrift, die für die Dominanz Großrusslands stand, nicht für vorherrschend. Ihnen war daran gelegen, jede Form von Chauvinismus zu vermeiden, und sie unterstützten sogar eine Bewegung für das lateinische Alphabet, die bei den Völkern des Hohen Nordens, bei den Minderheiten im Kaukasus, den chinesischen und koreanischen Bevölkerungsgruppen im Fernen Osten und auch bei den turksprachigen Völkern sehr erfolgreich war.7

Für sie war diese Bewegung Teil des Kampfs gegen die Großgrundbesitzer und gegen die Herrschaft der Geistlichen, die das Mysterium der Schrift, etwa der arabischen, als Machtinstrument benutzten. Die lateinische Schrift bedeutete eine Öffnung zur westlichen Welt, einen Versuch, die russische Arbeiterklasse den fortschrittlichsten Ländern anzunähern. In der UdSSR mit ihren 122 Sprachen und Dialekten wurden bis 1929 Dutzende gesprochene Sprachen im lateinischen Alphabet notiert – außer den Sprachen, die bereits ihre eigene Schriftsysteme besaßen, wie Georgisch, Jiddisch, Armenisch, Ukrainisch und so weiter.

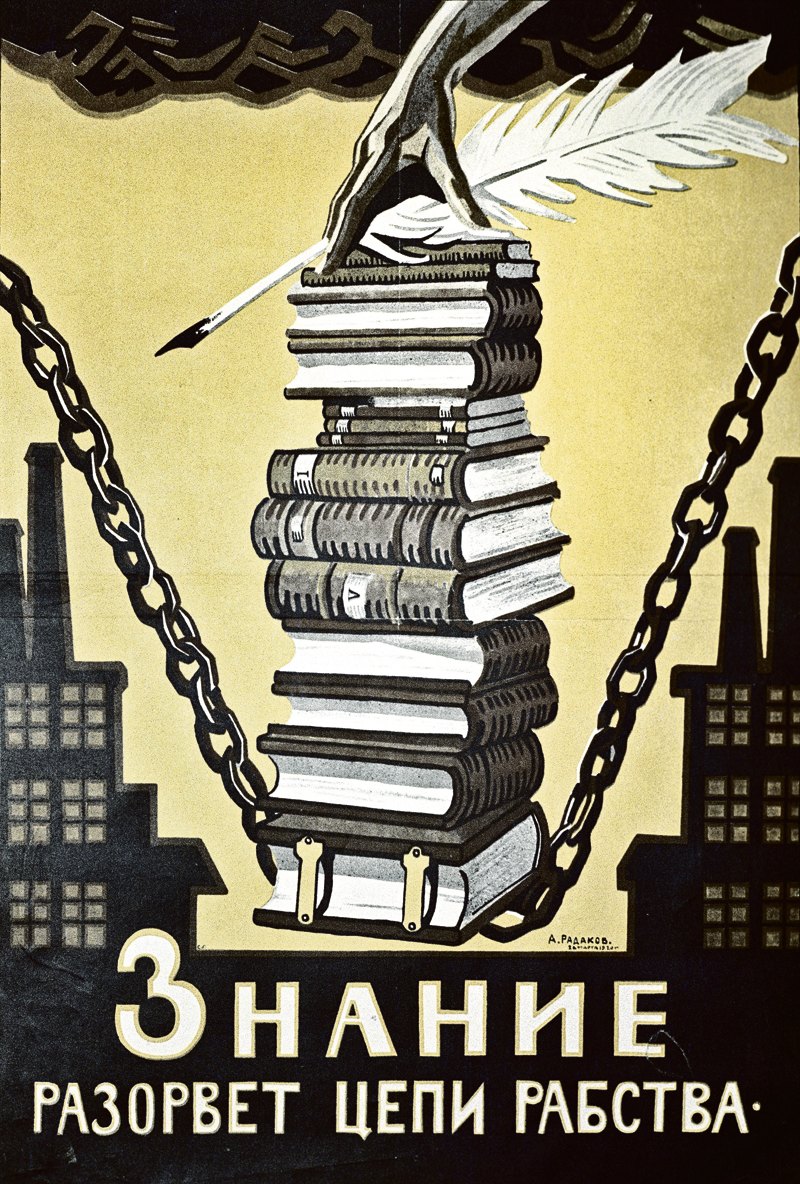

Für den Bildungshunger des Volks und die bolschewistische Überzeugung, die Massen (bis zur einfachen Hausfrau, sagte Lenin) müssten und könnten alle kulturellen Techniken erwerben, um ihren Staat selbst zu führen, waren unter den gegebenen materiellen Bedingungen die Hindernisse enorm.

In seinem Roman „Der erste Lehrer“ erzählt Tschingis Aitmatow8 von einem Soldaten der Roten Armee, der weder Schulbuch noch Unterricht kennengelernt und nur ein paar Wissensbrocken beim Militär aufgeschnappt hat und 1924 in einem kirgisischen Dorf eine Schule errichtet. Die Dorfbewohner sind zunächst widerspenstig und weigern sich, beim Bau der Schule zu helfen: Kriegt man denn von einer Schule etwas zu essen?

Tatsächlich stießen die zigtausenden Volkshäuser, Arbeiterklubs, Lesehütten (Isba citalnja) und Bibliotheken (unabdingbar angesichts des Papiermangels), die sowohl erziehen und als auch überzeugen sollten, häufig auf Widerstand. Vor allem die Landbevölkerung stand nach den Zwangsenteignungen vom Frühsommer 1918 der Sowjetmacht eher abweisend gegenüber.

Trotz der Schwierigkeiten waren 1921 5 Millionen Menschen von etwa 200 000 Lehrern alphabetisiert worden. 1922 waren es 7 Millionen. 1921, am Ende des Bürgerkriegs, war die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine Schule besuchten, von 3,5 auf 5 Millionen gestiegen, 1929 erreichte sie 13 Millionen, und es gab 139 000 Schulen.

Stalin setzte diese massive Bildungsoffensive fort. Für die Politik der forcierten Industrialisierung, die er auf der Grundlage landwirtschaftlicher Kollektivierung vorantrieb, war das nötig. Doch die pädagogischen Debatten der ersten Revolutionsjahre verstummten. Das bürokratische System, aus dem nun die Bataillone der Ingenieure und Spezialisten hervorgingen, stand allem, was das proletarische Lager stärken konnte, feindlich gegenüber. Die Arbeiter und Kinder der arbeitenden Klasse, die während der ersten sowjetischen Dekade die verantwortungsvollen Posten hätten übernehmen sollen, wurden von der Macht ferngehalten. Die Sowjetbürokratie verhinderte, dass durch Bildung befähigte Arbeitermassen „ihren“ Staat selbst führten. So war das emanzipatorische Projekt, das Lenin und die Bolschewiki mit der Bildung verbunden hatten, tot und begraben.

1 Leo Trotzki, „Literatur und Revolution“, Vorwort von 1924, Essen (Mehring Verlag) 1994, S. 21.

3 Le Bulletin communiste, Nr. 1, Paris, 6. Januar 1921.

4 Jean-Michel Palmier, „Lénine, l’art et la révolution“, Paris (Payot) 2006.

8 Tschingis Aitmatow, „Der erste Lehrer“, Leipzig (Insel Verlag) 1965.

Aus dem Französischen von Uta Rüenauver

Nicolas Fornet ist Autor des Buchs „Russie soviétique (1917–1927). La révolution dans la culture et le mode de vie“, Pantin (Les Bons Caractères) 2016.