Verfluchte Zivilisation

Die Krankheiten des Nordens suchen Afrika heim

von Frédéric Le Marcis

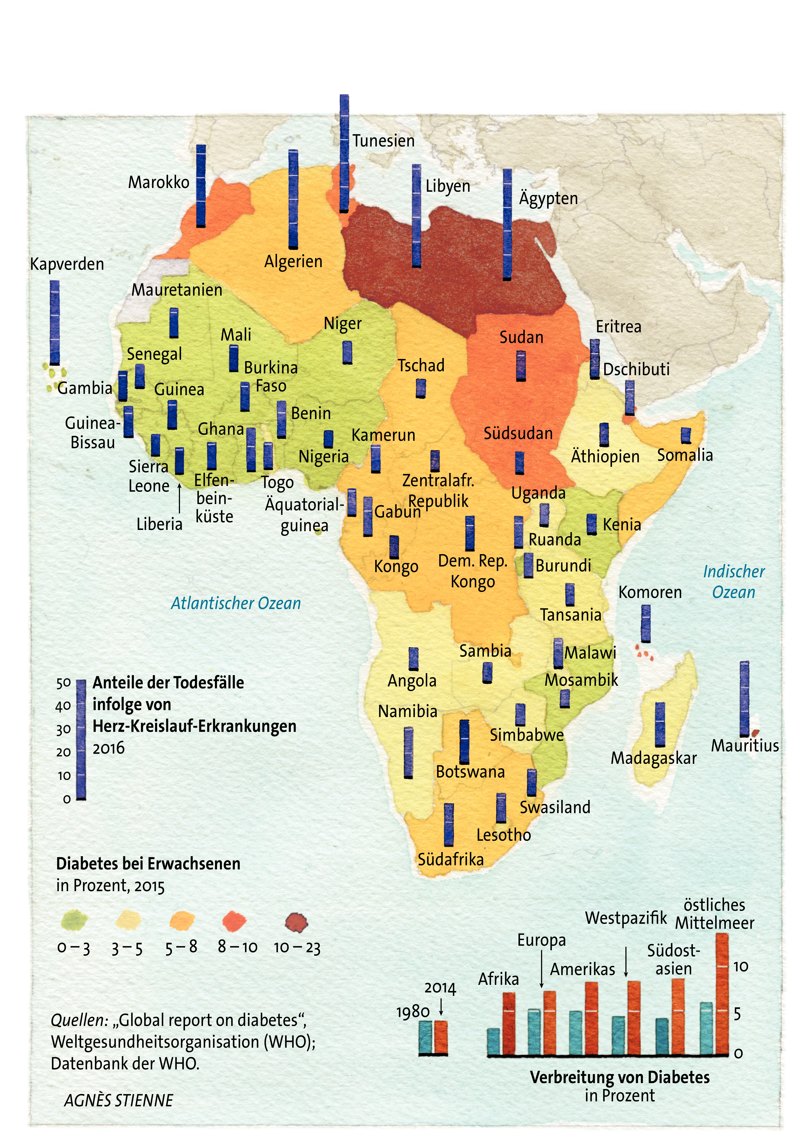

Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere nichtübertragbare Krankheiten (Non-Communicable Diseases, NCDs) traten früher vor allem in den westlichen Industrieländern auf. Inzwischen haben sie längst auch die armen Länder im globalen Süden erreicht. In Afrika werden ab 2030 wahrscheinlich mehr Menschen an NCDs sterben als an Aids.1 Da diese lebensgefährliche Infektionskrankheit aber – neben Malaria, Gelbfieber und Ebola – nach wie vor stark verbreitet ist, leiden viele Staaten und Gesellschaften unter einer doppelten Belastung.

Im Senegal habe es Diabetes schon immer gegeben, berichtet der Diabetologe Saïd Norou Diop. Aber seit zehn Jahren sei die Erkrankungsrate geradezu explosionsartig gestiegen.2 2012 starben weltweit mehr als 38 Millionen Menschen an Diabetes und NCDs. 80 Prozent von ihnen, also 29 Millionen Menschen, starben innerhalb Afrikas in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Bruttonationaleinkommen (BNE) wie Senegal, Kamerun, die Republik Kongo oder Gabun.3

Eine wesentliche Rolle spielt neben der Armut auch die rasante Urbanisierung des Kontinents. Zur Zeit der Entkolonisierung in den 1960er Jahren lebten 15 Prozent der afrikanischen Bevölkerung in Städten – heute sind es fast 38 Prozent. Mit dem Leben in der Stadt veränderten die Menschen ihre Essgewohnheiten: Sie konsumieren heute deutlich mehr Fleisch, Fett und Salz, trinken gezuckerte Limonaden und Alkohol und rauchen. Und sie sind in der Stadt natürlich auch viel mehr Umweltgiften ausgesetzt als auf dem Land.

Häufig wird die mangelnde gesundheitliche Prävention kritisiert, außerdem seien manche Bevölkerungsgruppen genetisch vorbelastet. Neben diesen Argumenten, die an die Eigenverantwortung des Einzelnen appellieren, sollte man jedoch nicht übersehen, eine wie entscheidende Rolle die europäische Agrarindustrie spielt, die die afrikanischen Märkte mit minderwertigen Billigprodukten überflutet.

Ein Beispiel ist der Ersatz des Soumabala, eines traditionellen Gewürzes auf Basis von Néré-Samen (Parkia biglobosa), durch Maggi-Würfel, die sich dank geschickter Werbekampagnen gut verkaufen. Dagegen helfen nur staatliche Eingriffe. Die Regierungen können zum Beispiel die Verbreitung solcher Produkte beschränken, über die Gesundheitsrisiken informieren und unabhängige Gutachten einholen.

2014 schätzte man die Folgekosten von Diabetes mellitus auf 612 Milliarden Dollar.4 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor den „kumulierten wirtschaftlichen Einbußen“ durch NCDs, die die Gesundheitssysteme und Arbeitsmärkte durch krankheitsbedingte Ausfälle belasten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden würden. Der WHO zufolge werden sich diese Verluste für den Zeitraum von 2011 bis 2025 auf 7000 Milliarden Dollar summieren. Hingegen müsste man lediglich 11,2 Milliarden Dollar im Jahr aufwenden, um die durch NCDs verursachten Schäden einzudämmen.

Laut WHO sind für die meisten Todesfälle in Afrika Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich (17,3 Millionen pro Jahr), gefolgt von Krebs (7,6 Millionen), chronischen Atemwegserkrankungen (4,2 Millionen) und Diabetes (1,3 Millionen). Man schätzt, dass in den ärmsten Ländern Afrikas 75,1 Prozent der Diabetesfälle gar nicht diagnostiziert werden.5 In Ländern mit geringem oder mittlerem Bruttonationaleinkommen – wie etwa Gabun, Südafrika oder Kenia – hat der große Einsatz gegen HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria den Kampf gegen NCDs fatalerweise gebremst.6

Die genannten vier Krankheitsgruppen sind für etwa 80 Prozent der Todesfälle durch NCDs verantwortlich. Als wichtiger Risikofaktor kommt in Afrika die Mangelernährung hinzu, die wegen der Folgeschäden für die Entwicklung der Kinder gefürchtet ist.7

Auch Übergewicht macht anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. In Ländern mit geringem oder mittlerem BNE leidet der Nachwuchs, und zwar schon im Mutterleib, erst an Mangel- und dann an schlechter Ernährung: zu fett, zu süß, zu salzig, zu nährstoffarm. Mangelernährung und Übergewicht gehen Hand in Hand.8

Seit über 20 Jahren warnt die WHO vor dieser Entwicklung.9 Vor 15 Jahren wiederholte die Organisation ihren Aufruf, die Anstrengungen zu verdoppeln, und unterstrich noch einmal die gesundheitlichen Folgen falscher Ernährung. Die wachsende Ungleichheit zwischen dem Norden und dem Süden, aber auch zwischen den Eliten des Südens, die sich in marokkanischen oder europäischen Kliniken behandeln lassen, und der breiten Bevölkerung, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung besitzt, war hinlänglich bekannt.

Ende der 1980er Jahre kam eine weitere Gefahr hinzu: Nach der Entdeckung des tödlichen HI-Virus und den anschließenden breitenwirksamen Programmen gegen die Aidsepidemie (1996 wurde UN-Aids gegründet) kümmerte man sich in Afrika kaum noch um die Behandlung von Diabetes und anderen nichtübertragbaren Krankheiten. Solche vertikalen Gesundheitsprogramme – die sich auf eine Krankheit konzentrieren und dafür eine komplette medizinische Infrastruktur von der Hauptstadt bis in die Dörfer aufbauen – lassen zwar hoffen, dass die betreffende Krankheit eines Tages ausgerottet sein wird, doch geschieht das immer auf Kosten der Behandlung anderer Erkrankungen.

Die schreckliche Krankheit Aids wurde als eine globale Bedrohung wahrgenommen, die den Kampf rechtfertigte. Doch in Afrika wurde mit der Krankheit wie zu Zeiten des Kolonialismus umgegangen, als sich militärisch organisierte Gesundheitskampagnen oft nur einer einzigen Krankheit, wie etwa der Schlafkrankheit, widmeten.

Dank der WHO stehen NCDs zwar nun wieder auf der Agenda, doch das könnte sich angesichts der zeitgleich ausgebrochenen Ebola- und Zika-Epidemien schnell wieder ändern. Die reichsten Länder engagieren sich vor allem dann für die weltweite Gesundheitsversorgung, wenn sie ein Risiko für die Länder des Nordens befürchten. Wären Malaria, Diabetes oder Müttersterblichkeit ansteckend, dann sähe die Gesundheitsversorgung auf unserem Planeten sicherlich ganz anders aus.

Auch in Afrika tritt der Diabetes Typ 2 am häufigsten auf. Die Stoffwechselerkrankung schreitet schleichend voran und kann schließlich dazu führen, dass man Insulin spritzen muss. Die Gesundheitssysteme der am wenigsten entwickelten Länder verfügen nicht über die nötigen Diagnose- und Behandlungsinstrumente, wie etwa die Bestimmung des Langzeitblutzuckers (HbA1C), um Komplikationen zu verhindern. In schweren Fällen hilft manchmal nur noch eine Amputation der unteren Gliedmaßen. Es gibt nicht genügend Vorsorge und Aufklärung für die Patienten, und die Ärmsten haben auch nicht das Geld, um die empfohlene Diät einzuhalten.

Die senegalesische Regierung unterstützt deshalb die Initiative „m-diabète“ der WHO und der Internationalen Fernmeldeunion, die via Mobiltelefon (83 Prozent der Bevölkerung besitzen ein Handy) über die Krankheit aufklärt und Ratschläge gibt, von der Ernährung über Fußpflege bis hin zum Umgang mit der Krankheit während des Ramadan.

Angesichts der fehlenden Mittel in den Gesundheitssystemen des Südens hängt die Anerkennung von NCDs zum Teil auch vom guten Willen der Geberländer ab. Letztlich ist es eine politische Entscheidung, zuzugeben, dass viele Krankheiten damit zu tun haben, wie gut sich die Einzelnen um ihre Umwelt, Ernährung und Behandlung (zum Beispiel durch Reisen in westliche Hauptstädte) kümmern können. Die reichen Länder des Nordens müssen sich zusammentun und gemeinsam mit den betroffenen Staaten den epidemiologischen Wandel anerkennen und bekämpfen. Man wird diese Krankheiten nur durch Langzeitbehandlungen in den Griff bekommen.

Seit Ende der 1980er Jahre hat man die Mess- und Diagnoseinstrumente entwickelt, um zu erkennen, dass Diabetes eine Epidemie ist. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass hier viel weniger unternommen wurde als im Kampf gegen Aids. Um heute gegen Diabetes und andere NCDs vorzugehen, braucht es die nötigen diagnostischen und therapeutischen Methoden, man muss aber auch gegen gesellschaftliche Ungleichheit kämpfen, ein gerechtes und wirksames Gesundheitssystem aufbauen und sich gegen die Lobby der Agrarindustrie wehren, die Afrika mit süßen Limonaden und anderen Nahrungsmitteln überschwemmt, die die Ausbreitung solcher Krankheiten fördern.

„Im Gegensatz zur herrschenden Überzeugung“, heißt es in einem WHO-Bericht, „sollte der Altersdiabetes als besondere Bedrohung der Volksgesundheit gelten, und zwar ebenso für Gemeinwesen in Entwicklungsländern der Dritten Welt wie für benachteiligte Minderheiten in den industrialisierten Ländern.“10 Es bleibt zu hoffen, dass die jüngsten Notstände durch Ebola- und Zika-Viren nicht den kaum begonnenen Kampf gegen NCDs hemmen werden und der Aufruf zu einer weltweiten politischen Lösung nicht ungehört verhallt.

2 „Le diabète africain, une maladie à part“, Destination santé, 17. Juni 2014: destinationsante.com.

4 Siehe den Jahresbericht der International Diabetes Federation, Brüssel 2014.

5 Nasheeta Peer u. a., „Diabetes in the Africa region“, siehe Anmerkung 1.

8 WHO, Bulletin of the World Health Organisation, Nr. 11, Genf 2015.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Frédéric Le Marcis ist Ethnologe an der École Normale Supérieure von Lyon. Der Artikel entstand unter Mitarbeit von Hélène Colineau, ebenfalls an der ENS Lyon.