Die Jesiden von Sindschar

Als die IS-Miliz im August 2014 das nordirakische Sindschar angriff, flohen 80 000 Jesiden in die Berge. Tausende wurden getötet oder entführt und versklavt. Die Terroristen sind weg, doch die Lage bleibt unsicher. Viele Jesiden trauen sich nicht zurückzukehren.

von Vicken Cheterian

Sindschar ist immer noch menschenleer. Seitdem kurdische Einheiten die Stadt am 13. November 2015 zurückerobert haben, sind nur etwa 50 Familien zurückgekehrt. Kämpfer schlendern durch die Straßen. Wenn der Wind durch die von Bomben zerfetzten Metallgitter vor den Geschäften fährt, rasselt es gespenstisch. Bei einer Schule, die zum Hauptquartier umfunktioniert wurde, gehen Bewaffnete ein und aus.

„An Jesiden wurden früher auch Massaker verübt, aber dieses Gemetzel fand im Zeitalter moderner Technologien statt! Wir haben tausende Opfer zu beklagen, und tausende unserer Schwestern sind noch in den Händen des IS“, klagt Kassem Schascho, der jesidische Kommandant der Peschmerga von Sindschar.

Abu Majed ist gelernter Koch und war vor dem Krieg Veranstalter von Hochzeiten. Er kann kaum die Tränen zurückhalten, als er uns seine Familienfotos zeigt. An jenem verfluchten 3. August 2014 haben IS-Terroristen seine drei Töchter und einen seiner Söhne entführt. Nur seine 23-jährige Tochter, die in Rakka, der „Hauptstadt“ des Islamischen Staats in Syrien, gefangen gehalten wird, konnte ihm vor ein paar Monaten eine Nachricht schicken. Ein Sohn ist Abu Majed noch geblieben. So ist es allen ergangen. Keine Familie blieb verschont.

Wie würde man die Geschichte des Nahen Ostens aus jesidischer Perspektive erzählen? Wir wissen es nicht. Wir wissen allerdings, dass die Jesiden Kurdisch (Kurmandschi) sprechen und dass ihr mündlich überlieferter monotheistischer Glaube auf jüdische, christliche und verschiedene islamische Einflüsse zurückgeht. Jesiden leben in Kasten, und die Religion wird, wie im Judentum, vererbt. Ehen mit Angehörigen anderer Konfessionen sind strengstens verboten.

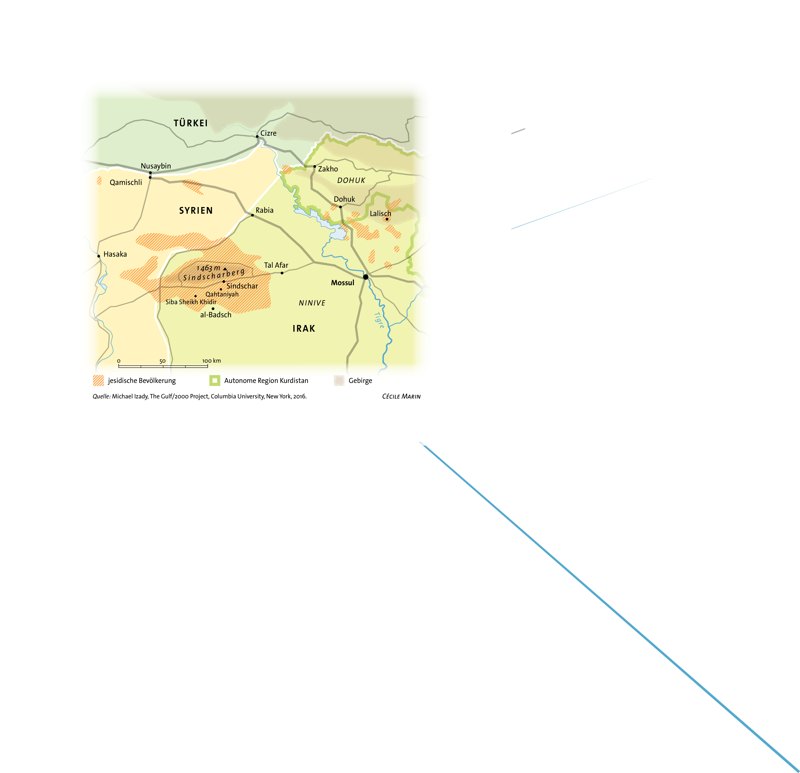

Ihr Heiligtum und Wallfahrtsort ist die Grabstätte des Religionsgründers Sufi Scheich Adi bin Musafir (circa 1075 bis 1160) in Lalisch, 60 Kilometer nördlich von Mossul. Neben den Schabak, Mandäern und chaldäischen, assyrischen, aramäischen sowie syrisch-orthodoxen Kirchen des Ostens ist das Jesidentum eine von vielen Glaubensrichtungen, die im Irak seit Jahrhunderten nebeneinander existiert haben. Auch heute noch leben die meisten Jesiden im Irak, vor allem in den Kurdengebieten. Größere jesidische Gemeinden gibt es außerdem im Südkaukasus und in der westlichen Diaspora.

Während der Blitzoffensive des IS im Sommer 2014 brachten ein paar hundert Kämpfer zuerst Mossul, die zweitgrößte Stadt des Irak, in ihre Gewalt. Die dort stationierten Soldaten (30 000 Mann) der irakischen Armee gaben schnell auf, während sich im Hintergrund die sunnitischen Stämme und die städtischen Notabeln einen heftigen Machtkampf lieferten. Nach der Einnahme Mossuls machten sich die IS-Truppen Richtung Bagdad auf. Doch dann kehrten sie plötzlich wieder um und griffen die Gebiete unter kurdischer Kontrolle an. Am Morgen des 3. August 2014 überfielen sie Sindschar. Voller Panik befahl der Peschmerga-Kommandant den Rückzug und überließ die jesidische Bevölkerung ihrem Schicksal. Nach wenigen Stunden brach der nur leicht bewaffnete Widerstand zusammen.

Die Männer wurden von den Frauen getrennt und oft an Ort und Stelle niedergemetzelt. Die Frauen und Mädchen, darunter neunjährige Kinder, wurden zusammengetrieben, ins nahe gelegene Tal Afar verschleppt und als Sexsklavinnen an Dschihadisten im ganzen „Kalifat“ verkauft. Man weiß nicht genau, wie viele Menschen getötet und entführt wurden, jesidische Organisationen sprechen von 2240 Toten, 1020 Vermissten (man fürchtet, dass viele von ihnen nicht mehr leben) und mehr als 5800 Gefangenen, vor allem Frauen und Kinder. Mehr als 280 Menschen, die meisten von ihnen Kinder, starben bereits in den ersten Tagen an Durst oder Erschöpfung.

Keine andere Gruppe hat der IS so grausam behandelt wie die Jesiden. Offenbar wollte die Terrormiliz sie nicht nur einschüchtern und unterwerfen, sondern komplett vernichten. Der 3. August 2014 wird als das 73. Pogrom in die Geschichte der Jesiden eingehen. Sie sagen farman dazu; der Begriff stammt aus dem Osmanischen und heißt übersetzt „Sultanserlass“. Er bezieht sich auf den Befehl von Sultan Abdülhamid II. aus dem Jahr 1892. Damals sollten die abgelegenen jesidischen Gebiete unter die Kontrolle des Staats gezwungen werden. Die Jesiden sollten Militärdienst leisten, Steuern zahlen und zum sunnitischen Islam konvertieren.

Auch das eigentlich säkulare irakische Baath-Regime hat die Jesiden diskriminiert. Um dem irakischen Staat die Kontrolle über die abgelegene Bergregion zu sichern, zwang die Regierung die Jesiden 1975, ihre alteingessenen Dörfer im Sindschar-Gebirge zu verlassen und sich nördlich und südlich des Gebirges anzusiedeln. Doch die meisten neuen Orte hatten keinen Zugang zu Wasser. Die Jesiden konnten keine eigenen Felder bestellen und waren komplett von ihren arabischen Nachbarn abhängig.

Nach der US-Invasion von 2003 und der Auflösung des Saddam-Regimes stürzte der Irak in eine tiefe Krise.1 Die sunnitischen Araber aus al-Baadsch und die Turkmenen aus Tal Afar, woher viele Offiziere Saddam Husseins stammten, waren ob ihres Machtverlusts unzufrieden. Zulauf bekam der bewaffnete Widerstand gegen die US-amerikanische Besatzungsarmee vor allem aus der einstigen Baath-Partei, die unter den Einfluss einer neuen Kraft geriet, der salafistisch-dschihadistischen Internationale. Zur gleichen Zeit fanden Jesiden und andere Minderheiten aus dem multiethnischen Nordirak Arbeit in den US-Basen oder traten in die neue irakische Armee ein.

Die antiamerikanischen Kämpfer gehörten einer neuen Generation an, die viel radikaler war als die Al-Qaida-Führer in Afghanistan.2 Die vom Jordanier Abu Mussab al-Sarkawi gegründete Gruppe Jamaat al-Tawhid wal-Jihad übernahm die salafistisch-dschihadistische Ideologie und schürte einen neuen konfessionellen Konflikt. Schon bald verbreiteten die Terroristen überall Angst und Schrecken. Nach ihrer Auslegung der Scharia hatten die Jesiden nur die Wahl zwischen dem Übertritt zum Islam und dem Tod.

Im April 2007 stoppten Dschihadisten einen Bus mit Arbeitern aus einer Mossuler Textilfabrik. Die Christen und Muslime ließen sie gehen, aber die 23 jesidischen Arbeiter brachten sie um. Am 14. August 2007 zündeten Selbstmordattentäter in den beiden jesidischen Ortschaften al-Qahtaniyya und Siba Sheikh Khidir vier Autobomben. 500 Menschen wurden getötet und 1500 verletzt.

Die US-Armee hatte nicht genug Soldaten, um die Grenzregion zu Syrien zu kontrollieren. So wurde der strategisch bedeutsame Nordwesten des Irak zum Anziehungspunkt für islamistische Freiwillige. In einem Wüstencamp in der Nähe von Sindschar stießen US-Soldaten später auf die Hinterlassenschaften von 700 IS-Kämpfern aus verschiedenen Ländern, vor allem aus Saudi-Arabien und Libyen.3

Offiziell gibt es immer noch keine Erklärung dafür, warum die irakische Armee vor den IS-Truppen die Flucht ergriff. Und es gibt noch ein weiteres Rätsel: Warum ist der IS nicht nach Bagdad, Hauptstadt und Machtzentrum des Irak, weitermarschiert, sondern hat den jesidischen Distrikt Sindschar überfallen, der unter kurdischer Kontrolle stand? Im Kontext des Machtkampfs zwischen der schiitischen Zentralregierung und der nach Rache dürstenden sunnitischen Kräfte ergibt dieser Angriff jedenfalls keinen Sinn.

Der Überfall auf Sindschar verdeutlicht auch die Widersprüche innerhalb der Terrororganisation. Mehrere geflüchtete Jesiden haben bestätigt, dass der Angriff zuerst von den benachbarten arabischen Stämmen geführt wurde, die gleichzeitig einen Treueschwur auf den IS ablegten. Die meisten lokalen arabischen Stämme4 schlossen sich also dem „Kalifat“ an, um dann ohne ersichtlichen Grund die Jesiden anzugreifen. Es wurde schon oft darauf hingewiesen, dass der IS seine Truppen aus unterschiedlichsten Kräften rekrutiert: von der alten Garde der Baath-Partei, die davon träumt, die Macht in Bagdad zurückzuerobern, über die verschiedenen Rebellengruppen gegen das syrische Regime bis hin zu den internationalen Dschihadisten, die „den Westen“ bekämpfen.

Indem er Sindschar angriff, gewann der IS nicht nur neue Rekruten aus den arabischen Stämmen der Gegend. Er eröffnete dadurch auch eine neue Front innerhalb der „umstrittenen Gebiete“ um Ninive und Kirkuk, die neben den Kurden auch von der schiitischen Zentralmacht und sunnitischen Notabeln beansprucht werden.

Seit 2003 stand Sindschar, das zur Region Ninive gehört, unter Kontrolle der Peschmerga. Deren Rückzug vom August 2014 ist den Jesiden bis heute ein Rätsel: „Wir warten immer noch auf eine Erklärung der Verantwortlichen in der Autonomen Region Kurdistan“, sagt Jamil Shawmar, der in Dohuk die jesidische NGO Yazda leitet. Man frage sich schon, ob die Jesiden überhaupt als Teil der kurdischen Nation betrachtet würden. Eine Woche nach der IS-Offensive war es kurdischen Kämpfern aus Syrien immerhin gelungen, einen Fluchtkorridor zu öffnen und dadurch zehntausende Jesiden zu retten, die im Sindschar-Gebirge festsaßen.

Nach dem von der US-Luftwaffe unterstützten Gegenangriff der kurdischen Kräfte im November und Dezember 2015 sind nur 50 000 von 300 000 Zivilisten in die Region zurückgekehrt. Die meisten Städte und Dörfer liegen in Trümmern, wurden während der Kämpfe oder während des Rückzugs der Dschihadisten zerstört. Viele wollen zudem die Lösung der ungeklärten politischen Verhältnisse abwarten, ehe sie zurückkehren.

Denn die Region Sindschar ist faktisch geteilt: Im Osten steht sie unter dem Einfluss der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK), im Westen haben die türkische PKK und ihre syrischen Verbündeten das Sagen. Während die PDK unter Massud Barsani, ihrem Vorsitzenden und Präsidenten der nordirakischen Autonomieregion Kurdistan, mit der Türkei verbündet ist, bekriegen sich die PKK und die Regierung in Ankara. Zwar erklärte PKK-Führer Murat Karayılan Ende Dezember, die PKK-Kräfte seien bereit, Sindschar zu verlassen, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Partei ihren Einfluss dort völlig aufgeben wird.5

Heute ist die Zukunft der Jesiden mehr als ungewiss. Die meisten von ihnen leben in primitiven und überfüllten Flüchtlingslagern. Viele haben sich schon auf den Weg nach Europa gemacht. Irakische Einheiten rücken zwar vor, um dem IS die Nachschubwege zwischen Mossul und Syrien abzuschneiden, doch im Süden der Region Sindschar kontrolliert die Terrormiliz nach wie vor jesidische Dörfer und greift von dort kurdische und jesidische Stellungen an.

3200 Frauen befinden sich noch immer in der Gefangenschaft des IS; die meisten werden im syrischen Rakka festgehalten. Ungefähr 2000 Jesidinnen wurden bislang befreit oder konnten sich selbst befreien, wie die beiden jungen Sacharow-Preisträgerinnen Nadia Murad und Lamia Hadschi Baschar. Murad, die erste UN-Sonderbotschafterin für die „Würde der Opfer von Menschenhandel“, fordert eine Schutzzone für Jesiden im Nordirak.

1 Siehe unter anderem Peter Harling, „Irak – zehn Jahre später“, Le Monde diplomatique, März 2013.

2 Siehe Vicken Cheterian, „Die zweite Wanderung des Terrors“, Le Monde diplomatique, Dezember 2008.

4 Eine Ausnahme bildeten der mächtige Stamm der Chammar in der Region um die Grenzstadt Rabia.

5 Siehe „Is Iraqi Kurdistan heading toward civil war?“, al-Monitor, 3. Januar 2017.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Vicken Cheterian ist Professor für Geschichte und internationale Beziehungen an der Universität Genf und an der Webster University Geneva. Zuletzt erschien vom ihm „Open Wounds. Armenians, Turks, and a Century of Genocide“, London (Hurst & Company) 2015.