Fast Fashion

Das Geschäft mit der Wegwerfmode

von Brigitte Werneburg

Secondhand ist hip. Der Kauf von Kleidung aus zweiter Hand ist in Deutschland und anderen westlichen Industrieländern absolut angesagt. Der Markt boomt, international ist ein Umsatzwachstum im hohen zweistelligen Bereich zu beobachten. Der Boom wird angetrieben durch den Onlinehandel als ideale Plattform für gebrauchte Kleidung, die immer Einzelstück ist, er wird befeuert durch die Lockdowns in der Coronapandemie und nicht zuletzt auch stimuliert durch ein neues Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Ist das nicht eine gute Nachricht – wo das größte Übel der Modeindustrie doch die Überproduktion ist? Werden die Kleider dann nicht länger getragen und wird dann nicht weniger gekauft? Das Gegenteil ist der Fall.

Seitdem auch internationale Unternehmen im Secondhandmarkt unterwegs sind, wird noch mehr Kleidung hergestellt und konsumiert – und die von der globalen Bekleidungsindustrie verursachten sozialen und ökologischen Probleme werden nicht kleiner, sondern größer. Händler wie H&M, Primark oder Zalando nehmen ihren Kund:innen die gebrauchte Kleidung gegen Gutscheine ab – für den nächsten Einkauf. Es sind aber nicht nur diese Giganten des Textilhandels, die im Secondhand-Kleidermarkt mitmischen, auch der Burda-Verlag kooperiert über sein Modemagazin InStyle mit rebelle.com, einem Secondhand-Onlineshop für Luxusmode. Auch hier gibt es Gutscheine oder Rabatt auf den nächsten Einkauf.

Secondhand trägt aber noch auf andere, überraschende Weise zur Steigerung der Textilproduktion bei, wie die Geschichte von Julia King zeigt. Die 20 Jahre alte Kunststudentin und Influencerin aus Texas beobachtete 2020, wie im Internet vermehrt kurze Pullunder mit Argylemuster auftauchten und auch Berühmtheiten wie Bella Hadid darin gesehen wurden. Als sie in einem Secondhandshop ein ähnliches Stück in Kindergröße fand, kombinierte sie das Strickteil mit Jeans und einer Dior-Handtasche und fotografierte sich darin. Mit diesem Foto bot sie ihren Fund für 22 Dollar auf der Plattform Depop an, wo er schnell verkauft war.

Nach einen Monat wurde sie von einem ihrer Follower auf Instagram allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass eine chinesische Shopping-Website ihr Foto benutzte, um eine eigene billige Reproduktion des Secondhand-Pullunders anzubieten. Dann entdeckte Julia King ihr Bild mit weiteren Nachahmer-Pullundern auf unzähligen Online-Marktplätzen, darunter Amazon, AliExpress, Walmart und Shein. Wo sich aber das einmalige Angebot eines individuellen Fundstücks aus dem Altkleiderladen wie von selbst millionenfach multipliziert, kommt eine extrem effiziente und absolut avancierte Produktions- und Vermarktungsstruktur zum Vorschein: Fast Fashion.

Der Begriff verbreitete sich in den 1990er Jahren, als der Zyklus immer kürzer wurde, in dem die Bekleidungsindustrie neue Ware auf den Markt warf. Die neuen Outfits kamen jetzt nicht nur immer schneller in Umlauf – die bislang gültigen acht Jahreszeiten der Modewelt wurden auf heute atemberaubende 24 Saisons gesteigert. Was in Umlauf kam, war tatsächlich Mode:

preisgünstige Nachahmermodelle der Entwürfe, die kurz zuvor auf den Laufstegen in Paris, London und New York zu sehen waren. Die großen europäischen und nordamerikanischen Bekleidungsfirmen entwickelten daraus das Geschäftsmodell der Fast Fashion.

Vorreiter war das spanische Modelabel Zara, das die Umschlaggeschwindigkeit seiner Neuheiten rasant erhöhte. Das Unternehmen konnte hinsichtlich Trends flexibel disponieren, denn anders als seine Konkurrenten wie etwa H&M, Primark und Topshop oder in den USA JCPenney arbeitete es mit kurzen Wegen und stellte den Großteil seiner Ware in eigenen Produktionsstätten in europäischen Ländern wie Spanien, Portugal oder der Türkei her.

Der ständige Nachschub von an Prêt-à-porter und Designermode angelehnten Entwürfen in anständiger Qualität zu wesentlich günstigeren Preisen macht das Label bis heute extrem erfolgreich. Während weltweit die Kund:innen durchschnittlich viermal im Jahr die Läden der üblichen Fast-Fashion-Marken aufsuchen, gehen sie siebzehnmal zu Zara, wie Dana Thomas in ihrem Buch „Unfair Fashion“ schreibt.

Die Preise konnten reduziert werden, weil die Produktionskosten sanken. Neben technischen Innovationen waren wirtschaftspolitische Entwicklungen wie die Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) 1995 bedeutsam. In der Folge gingen die Import- und Exportzölle weltweit deutlich zurück, was den Handel und die Öffnung der Märkte förderte. Wichtigstes Kapital der Bekleidungsindustrie, in der händische Arbeit noch immer eine große Rolle spielt, sind billige Arbeitskräfte. Und billig sind vor allem ungelernte Kräfte. Die Textilproduktion setzt sie in großem Ausmaß in Arbeit und Lohn und ist damit Pionierindustrie, Schrittmacher im Prozess der weiteren Industrialisierung.

Das galt für das Königreich Württemberg mit der 1766 gegründeten Württembergischen Cattunmanufaktur in Heidenheim, genauso wie es heute für Äthiopien oder Myanmar zutrifft. Tatsächlich ist ein wirtschaftlicher Aufschwung in den textilproduzierenden asiatischen Ländern nicht zu bestreiten. In Bangladesch etwa, global zweitgrößter Textilexporteur hinter China, sank die Armutsquote seit 1990 von 70 auf heute 40 Prozent, während die Alphabetisierungsrate der 15- bis 24-Jährigen im gleichen Zeitraum von 40 auf 80 Prozent stieg; heute haben 85 Prozent der Haushalte Zugang zu sauberem Trinkwasser, 1990 waren es nur 68 Prozent.

Doch auch hier sind die Folgen keineswegs von der Art, wie man sie sich wünscht. Wenn wie in China die Löhne ein inzwischen beträchtliches Niveau erreicht haben, weichen die Produzenten auf billige Arbeitskräfte im benachbarten Myanmar oder in Afrika aus, wo chinesische Unternehmen vor allem in Äthiopien stark investiert haben – oder sie bedienen sich uigurischer Zwangsarbeiter in den Umerziehungslagern der Provinz Xinjiang. Auch in süd- und ostchinesische Fabriken werden Uiguren zum Arbeitseinsatz deportiert.

Während inzwischen auch asiatisches Kapital und technisches Know-how aus Ländern wie China, Südkorea oder Indien in die globale Textilwirtschaft fließt, kommt das Produktdesign als wesentlicher Faktor im Geschäftsmodell der Fast Fashion bislang noch aus Europa und den USA. Doch wie lange wird diese Designhoheit noch währen? Bei der Reproduktion des Pullunders von Julia King waren Modedesigner nicht mehr involviert. Die aus fünf verschiedenen Onlineshops georderten, immer ähnlichen, aber nie identischen Pullunder verdanken ihr Design Algorithmen, die mit Big Data aus den Social Media gefüttert wurden.

Die Hersteller durchforsten inzwischen mithilfe ausgeklügelter Software das Internet auf der Suche nach neuen Trends, die für die eigene Neuproduktion ausgebeutet werden können. Ihre Designer sind ihre Informatiker – und Teenager, die ihre neuesten Vorlieben in ihren Cliquen auf Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook, Tiktok oder Reddit teilen. Die Kids sind gleichzeitig ihre Kunden, an die sich die Produzenten über ihre englischsprachigen Social-Media-Profile und ihre Verkaufsplattformen bei Amazon oder Shein direkt wenden können.

Modetrends entstehen so diverser, weniger hierarchisch, und auch aufseiten der Produzenten ist eine Emanzipation von den großen Einzelhändlern und Modeketten zu beobachten. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz und damit der Druck auf Preis und Produktionszyklus: Das Marketing über das Web 2.0 wirkt hinsichtlich ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse, Überproduktion und entsprechender Umweltschäden wie ein Brandbeschleuniger. Fast Fashion wird zur Ultrafast Fashion von nun minderwertiger Qualität. Mit Musik, Kino oder Fußball ist Ultrafast Fashion Teil der Unterhaltungsindustrie, wo immer auf die nächste Neuerscheinung, das nächste Spiel hingefiebert wird.

Die nochmals erhöhte Umschlagsgeschwindigkeit der Neuware führt inzwischen dazu, dass große Teile der Fast-Fashion-Produktion aus Asien verlagert werden, näher an die Zentren des Konsums, etwa nach Osteuropa, nach Bulgarien, Rumänien oder auch Polen. Kürzere, damit schnellere und preiswertere Transportwege kompensieren höhere Lohnkosten. Die Löhne sind freilich immer noch viel zu niedrig, um sagen zu können, die Näherinnen – es sind meist Frauen, die an den Nähmaschinen sitzen – würden fair bezahlt. Wenn Millionen Menschen in der Bekleidungsindustrie beschäftigt sind, aber weniger als 2 Prozent von ihnen einen existenzsichernden Lohn verdienen, dann können die Verhältnisse in Europa nicht besser sein als in Asien.

Und so ist es tatsächlich. In allen Ländern des ehemaligen Ostblocks ist die Bekleidungsindustrie einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche für Beschäftigung und Export. Gleichzeitig wird hier am schlechtesten bezahlt. Zwar verdienen die Beschäftigten Mindestlohn, doch der reicht noch nicht einmal über den Monat, wird er doch von den Regierungen bewusst niedrig gehalten, um Investitionen ins Land zu ziehen. Mit ihrem Mindestlohn stehen die osteuropäischen Näherinnen, gemessen an ihren Lebenshaltungskosten, sogar schlechter da als ihre Kolleginnen in Bangladesch oder China. Arbeitstage von zwölf und mehr Stunden in den Fabriken sowie in der existenzsichernden Nebenerwerbslandwirtschaft sind die traurige Regel.

Mischfasern machen Recycling unmöglich

Das ständige Senken der Kosten führt zwangsläufig zu einem Anstieg der sozialen Kosten, also zu Problemen und Konflikten, für deren Lösung die Gesellschaft geradestehen muss, angefangen bei Ausbeutung und Sklavenarbeit bis hin zu schwerwiegenden Gesundheits- und Umweltschäden. Zu diesen gehört der Einsatz von Pestiziden beim Anbau von Naturfasern. So entfallen etwa 25 Prozent des weltweiten Einsatzes von Insektiziden und rund 10 Prozent der Pestizide auf den Baumwollanbau, der selbst nur 2,5 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche in Anspruch nimmt. Allgemein bekannt ist der enorme Wasserverbrauch beim Baumwollanbau mit bis zu 26 900 Kubikmeter Wasser pro Tonne Baumwolle.

Das Färben und die Veredelung der Textilien verursacht dann rund 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung, wobei sich unter den bis zu 6500 verschiedenen Chemikalien, die eingesetzt werden, auch Schwermetalle wie Kupfer, Arsen und Cadmium finden. Sie tragen zu allergischen Hautreaktionen bei, inzwischen einer der häufigsten Gründe für einen Arztbesuch in Deutschland.

Sie werden aber auch beim Maschinenwaschgang ausgespült, zusammen mit einer jährlich schätzungsweise halben Million Tonne Mikroplastik aus synthetischer Kleidung: Das sind 35 Prozent aller in die Umwelt freigesetzten Mikrokunststoffe, die in unsere Nahrungskette gelangen. Wenig verwunderlich verursacht die globale Modebranche jährlich auch enorme CO2-Emissionen, mit einem Anteil am Gesamtvolumen von 10 Prozent mehr als die internationale Luft- und Schifffahrt zusammen.

Mehr Kleidung heißt auch mehr Abfall. Jedes Jahr entsorgen die Menschen in der EU 11 Kilogramm gebrauchte Kleidung, das meiste davon in den Altkleidercontainern am Straßenrand, den vermeintlich besseren Rest beim Secondhandhändler. Einer der fünf größten Sortierbetriebe in Deutschland, die Firma Geo-Tex Recycling in Quakenbrück, sortiert stolze 80 bis 90 Tonnen Kleider täglich. Davon sind 20 Tonnen von so minderwertiger Qualität, dass sie direkt zur Verbrennungsanlage weitergeleitet werden. Die restlichen 80 Prozent werden exportiert. Nach UN-Angaben ist die Bundesrepublik einer der größten Altkleiderexporteure.

Je nach Zustand der Kleider gehen sie nach Osteuropa und nach Afrika, die letzten 20 Prozent, die allerdings nur 3 Prozent zum Umsatz beitragen, gehen schließlich nach Pakistan. In Afrika hat dieser ständige Zufluss von Altkleidern zuerst die lokale Textilindustrie ruiniert, inzwischen schädigt er die Länder selbst und ihre Meere.

Auf dem Kantamanto Market etwa, dem größten Secondhandmarkt in Ghana, landen wöchentlich 15 Millionen Kleidungstücke, und weil so viele Kleider nicht an den Mann oder die Frau gebracht werden können, zumal fast die Hälfte davon unbrauchbar ist, werden jeden Tag 70 Tonnen Textilien auf einer Müllhalde am Ufer der Korle-Lagune in Accra abgeladen. Der Wind weht die Kleidung oft in die Lagune, von wo aus sie ins Meer gespült wird.

Die unbrauchbaren Textilien, die nicht in Afrika, Asien oder Südamerika abgeladen werden, werden hierzulande verbrannt. Dabei steigt der an sich schon hohe Prozentsatz unbrauchbarer Altkleider, die nur noch im Feuer entsorgt werden können, aufgrund des immer höheren Anteils der Ultrafast Fashion mit ihren minderwertigen Stoffen weiter an.

Interessanterweise wird neben der extrem minderwertigen vor allem hochwertige Ware verbrannt, anstatt sie in den Altkleiderkreislauf einzuspeisen: Überproduktion ist auch ein Problem der Luxuslabels, die ihre exorbitanten Preise durch Exklusivität legitimieren. Das bedeutet, dass die Unternehmen stets die Kontrolle über die Wege ihrer Ware haben müssen, auch wenn das die Vernichtung der nicht verkauften Kleidung impliziert. Aus diesem Grund eröffnen Luxuslabels zunehmend eigene Online-Secondhandshops, um den lokalen Händlern die Gebrauchtkleider aus ihrem Haus zu entziehen und unter ihre Kontrolle zu bekommen.

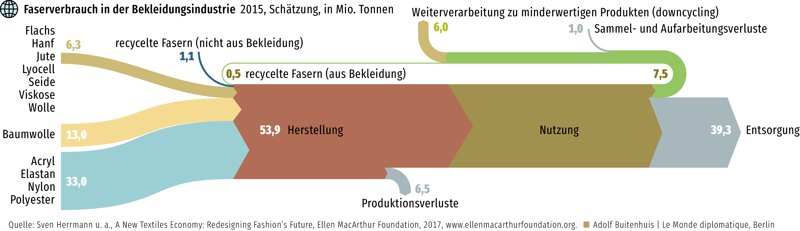

Eine Lösung, denkt man, könnte Recycling sein. Die Kleidung samt Label verschwindet und wird doch wiederverwertet statt vernichtet. Allerdings sind die Probleme des Recyclings hochwertiger Kleidung die gleichen wie von minderwertiger, weil die Stoffe meist aus Mischfasern produziert werden, die nicht getrennt werden können. Das mickrige eine Prozent der Kleidung, das derzeit weltweit recycelt wird, ließe sich deutlich erhöhen, würde bei der Textilproduktion von Anfang an auf die recyclingfähige Zusammensetzung der Materialien geachtet.

Die neuerdings als nachhaltig gepriesenen Mietangebote sind ebenfalls keine Lösung für die Überproduktion, sondern stützen sie nur. Mietmodelle wollen es auch weniger Wohlhabenden ermöglichen, sich im Statusuniversum der Designermode zu bewegen; Rent the Runway heißt ein 2009 gegründetes Modeverleihunternehmen in den USA.

Bei der deutschen Plattform Fobe, auf der Luxushandtaschen gemietet werden können, wird deutlich, dass es um eine geschickte Vermarktung von Fast Fashion auf Luxusniveau geht. Denn die Luxushandtasche, die bei Preisen von mehreren tausend Euro vor nicht allzu langer Zeit noch ein langfristiges Investment war, tritt heute in Form der It-Bag auf, von der jeder der vielen Luxusbrands ständig neue Modelle auf den Markt bringt. Das stresst dann selbst größere Budgets. Die Lösung ist Fobe, wo die Kundin für 99 Euro im Monat alle zwei Monate eine neue Handtasche erhält.

Brigitte Werneburg ist freie Journalistin. Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck aus dem neuen „Atlas der Globalisierung: Ungleiche Welt“, Berlin (taz-Verlag) 2022.

© LMd, Berlin