Überleben in Syrien

Seit Mitte Dezember fliehen hunderttausende Menschen vor den Bomben des Regimes und seiner Verbündeten aus der Nordwestprovinz Idlib. Derweil herrscht in den von der Assad-Regierung kontrollierten Gebieten der ökonomische Notstand. Eine Teilschuld an der wirtschaftlichen Misere tragen auch die westlichen Sanktionen.

von Synaps -Syrien-Team

Syrien befindet sich in einem ökonomischen Überlebenskampf, der alle Hoffnung auf eine baldige Erholung des Landes zunichtemacht. Die Regierung in Damaskus hat zwar militärisch gewonnen, aber an der Wirtschaftsfront steht sie vor enormen Problemen. Der ausgehöhlte Staat muss sich zunehmend durch Bestechungsgelder und die Ausplünderung der eigenen Bürger finanzieren. Dabei ist er nicht einmal in der Lage, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Auf diese Weise kann sich zwar das System über Wasser halten, aber zugleich wird die Basis für einen wirtschaftlichen Neubeginn untergraben.

Die verzweifelte Lage wird noch verschärft durch die Wirtschaftssanktionen, die von den ausländischen Gegnern des Regimes verhängt wurden. Während der Westen mit ständig eskalierenden Strafmaßnahmen die syrische Gesellschaft immer härter trifft – was sich etwa in einer katastrophalen Benzinknappheit zeigt oder auch im Ausbleiben selbst sinnvoller Investitionen –, werden seine politischen Ziele immer nebulöser und unglaubwürdiger. Zugleich verhalten sich auch die Bündnispartner der syrischen Regierung keineswegs hilfreich. Russland und Iran tun zwar alles, um das Assad-Regime im Sattel zu halten, lassen aber kein Interesse an einer umfassenden Erholung des Landes erkennen. Vielmehr fordern sie eine angemessene Beteiligung am schrumpfenden Wirtschaftspotenzial des Landes – zum Beispiel an der Ölförderung, am Phosphatabbau und am Seehandel.

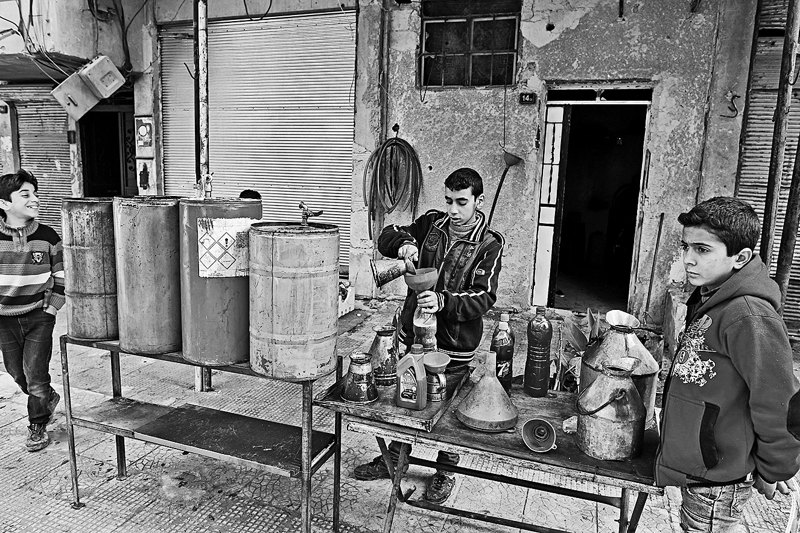

Für die syrische Bevölkerung heißt das, dass sie auf sich allein gestellt ist und ständig gezwungen, neue provisorische Lösungen zu finden. Dabei bemühen sich die Menschen rastlos und mit unternehmerischer Fantasie, in einem zunehmend korrupten und zerstörten wirtschaftlichen Umfeld zu überleben. Dieses bewundernswerte Durchhaltevermögen allein kann nach fast zehn Jahren ökonomischen Verfalls natürlich keine grundlegende Erholung bringen, ist aber dennoch die beste Chance für eine wenigstens teilweise und vorläufige Stabilisierung des Landes.

Der Krieg hat nicht nur die syrische Wirtschaft ausgeweidet, sondern auch die noch vorhandenen ökonomischen Aktivitäten von Grund auf umgestaltet. Während weite Teile des Landes zerstört und entvölkert wurden, haben andere die Menschen, die Geschäfte und ökonomischen Potenziale dieser Regionen absorbiert. Diese chaotische Verschiebung von Personen und Kapital quer durch ganz Syrien hat ein begrenztes ökonomisches Wachstum in Gang gesetzt, zugleich allerdings neue Formen sozioökonomischer Fehlentwicklungen hervorgebracht.

Besonders deutlich ist das in den Städten an der syrischen Küste zu sehen, die von den Zerstörungen des Kriegs weitgehend verschont geblieben sind. Vor allem Latakia und Tartus haben ganze Wellen von Flüchtlingen aus Homs, Aleppo und Idlib aufgenommen, was die lokale Ökonomie in einer Zeit der Stagnation sowohl belastet als auch stimuliert hat. In Tartus, wo vor dem Krieg im Sommer viele Syrer Strandurlaub machten, sagt ein Hotelbesitzer: „Die Jahre 2012 bis 2017 waren zwar schlecht für den Tourismus. Aber alle Hotels und Ferienwohnungen waren an Flüchtlingsfamilien vermietet.“

Unter den Flüchtlingen waren auch Händler und Industrielle aus den zerstörten Städten Aleppo und Homs. Sie brachten häufig ihre kleinen oder mittelgroßen Unternehmen mit, was die Wirtschaftstätigkeit in Tartus merklich ankurbelte. Ein Mann aus Latakia berichtet, dass in einer Straße, in der vor 2011 fast alle Läden dichtgemacht hatten, dank der Leute aus Aleppo die Geschäfte wieder aktiv sind. Dieser Umschwung hat allerdings auch die Konkurrenz zwischen den Neuankömmlingen und den lokalen Arbeitern und Geschäftsleuten angeheizt, erzählt ein Mann aus Homs, der seinen Möbelladen 2013 nach Tartus verlegt hat: „Die Schreiner aus Homs und Aleppo arbeiten mehr, haben mehr Erfahrung als die Einheimischen und verdrängen sie deswegen oft vom Arbeitsmarkt.“

Eine weitere Konfliktlinie ist die zwischen den etablierten Eliten und den Kriegsgewinnlern, die ihre Beute in die normale Wirtschaft einschleusen wollen. Dieser Konflikt ist auch deutlich konfessionell gefärbt, weil die vorwiegend alawitischen Neureichen in einen Markt eindringen, der stets von Sunniten und Christen kontrolliert wurde. Aber diese Entwicklung begünstigt auch eine pragmatische Zusammenarbeit zwischen einheimischen Geschäftsleuten, die ihre Erfahrung einbringen, und Neueinsteigern, die frisches Geld und ihre Verbindungen zum Sicherheitsapparat beisteuern.

Ein christlicher Restaurantbesitzer im Zentrum von Tartus erklärt die neue Dynamik: „Traditionell wurden die Restaurants, Cafés und Hotels hier von sunnitischen Familien betrieben; Weinläden und Restaurants, die Alkohol anbieten, dagegen von Christen. Seit zwei Jahren haben immer mehr alawitische Sicherheitsleute und Milizenführer Restaurants, Cafés und Weinhandlungen von Sunniten und Christen gekauft.“ Er selbst hat schon mehrere Kaufangebote von Alawiten bekommen, weiß aber, dass die ein Restaurant nicht so führen können wie er selbst: „Ich habe viel Erfahrung mit hochwertigem Essen und Weinen, diese Leute haben dagegen nur Geld. Deshalb kommt es häufig vor, dass ein alawitischer Offizier ein Restaurant kauft, aber die sunnitischen oder christlichen Vorbesitzer als Manager und Küchenchefs behält, während junge Alawiten im Service und als Reinigungspersonal eingestellt werden.“

Doch nicht alle Alawiten der Küstenregion haben sich erfolgreich in die syrische Konfliktökonomie eingekauft. Die meisten sind ebenfalls verarmt und schlagen sich mit schlecht bezahlten Hilfsjobs durch. Das allgemeine Kriegselend hat der alawitischen Gemeinschaft, der es schon vorher nicht gut ging, noch weiter zugesetzt – man denke nur an die vielen toten, verschwundenen oder verstümmelten jungen Männer, die das Rückgrat von Assads Sicherheitsapparat bildeten.

All dies hat bei den Alawiten der Küstenregion zu einer vielschichtigen Verflechtung von Ungleichheit und Frustration geführt: Die etablierten Geschäftsleute sind sauer über die wachsende Konkurrenz der Flüchtlinge, und zugleich fühlt sich die wachsende alawitische Unterklasse mehr denn je im Stich gelassen – von einem Regime, für dessen Verteidigung sie ungeheure Opfer gebracht hat.

Die Vertriebenen von Homs und Aleppo haben auch in der zentralsyrischen Stadt Hama Zuflucht gefunden, die von den Kämpfen weitgehend verschont blieb. Als die Zentralregierung die Provinzhauptstädte Idlib und Rakka verlor, verlagerte sie die Verwaltungsbehörden dieser Städte (mitsamt dem Personal und den Geldmitteln) nach Hama, das so zur De-facto-Hauptstadt von drei Provinzen wurde. Dank ihrer strategischen Position entwickelte sich die Stadt zu einem Knotenpunkt der Menschen- und Handelsströme.

Ein Industrieller aus Aleppo erzählt, warum er eine Fabrik am Südrand von Hama eröffnet hat: „Hama ist eine stabile Stadt in idealer Lage. Ich kenne hunderte Händler und Unternehmer aus Aleppo, die hier ihren Betrieb wieder aufgemacht haben. Viele Händler aus Homs, Idlib und Rakka haben ebenfalls Firmen in Hama gegründet und kaufen heute ihre Materialien von in Hama ansässigen Lieferanten.“

Alle hier machen Geld mit den Flüchtlingen

Das bestätigt auch ein alteingesessener Textilhändler, der seinen Gewinn im Verlauf des Kriegs um mehr als das Zehnfache steigern konnte: „Jeden Tag kommen Händler und Ladenbesitzer aus Rakka und Idlib, die Stoffe und Kleidung en gros kaufen, um sie in ihren Heimatstädten zu verkaufen. Alle hier machen Geld mit den Flüchtlingen, auch wenn sie sich zugleich über sie beklagen.“

Diese zwiespältige Haltung hat auch mit der blutigen Geschichte von Hama und der traditionellen Konkurrenz mit dem 45 Kilometer weiter südlich gelegenen Homs zu tun. In den 1980er Jahren wurde Hama zum Hauptopfer der Repression, mit der das Assad-Regime auf den Aufstand unter Führung der Muslimbruderschaft reagierte. Diese traumatische Erfahrung hielt die Bewohner der Stadt noch Jahrzehnte später davon ab, sich 2011 voll auf die Seite der Aufständischen zu stellen.

In den 1980er und 1990er Jahren war es Homs, das von der Zerstörung Hamas profitierte. Heute ist die Stadt nach ihrer folgenreichen Konfrontation mit dem Regime wirtschaftlich am Ende und zahlt einen hohen Preis dafür, dass sie beim Aufstand von 2011 eine führende Rolle gespielt hat. Manche Bewohner von Homs sind deshalb verbittert, dass die Nachbarstadt im Norden von dem Krieg profitiert, für den sie selbst so schwer büßen mussten.

Der Zorn vieler Menschen in Homs resultiert auch aus den Veränderungen in der Stadt selbst: Die Regierungstruppen hatten während der Belagerung von Homs weite Teile der vorwiegend sunnitischen Wohnviertel im Westen – mitsamt dem kommerziellen Zentrum des alten Suks – dem Erdboden gleichgemacht. Dadurch verlagerte sich das ökonomische Zentrum von Homs in die vorwiegend alawitischen Viertel im Osten, die eine Art Miniboom erlebten, als zahlreiche Kämpfer und Milizenführer die erbeuteten Gelder in diesen Vierteln investierten.

Ein NGO-Mitarbeiter aus einem alawitischen Viertel schildert, wie sich diese Veränderungen vollzogen haben: „Neue Geschäfte werden vor allem vom Milizenführern aufgemacht, die durch Plündern ein paar tausend Dollar erbeutet haben. Aber die haben keine Ahnung, wie man einen Laden betreibt. Sie machen bald wieder dicht und werden durch jemanden ersetzt, der ebenfalls keine Ahnung hat.“

Das gesamte Wirtschaftswachstum, das der syrische Krieg mit sich gebracht hat, ist großenteils von dieser kurzlebigen Art: Unternehmer nutzen ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne, um eine rasch wechselnde Nachfrage zu bedienen. Investitionen im Handels- und Dienstleistungssektor oder in der Baubranche absorbieren zwar eine Menge Bargeld, können aber auch eine spekulative Blase produzieren, warnt ein syrischer Wirtschaftswissenschaftler. Für die Industrie dagegen sind die Aussichten auf nachhaltige Erholung mangels Investitionen, Know-how und staatlicher Unterstützung ziemlich trübe: „Voraussetzung für einen Aufschwung wäre eine Partnerschaft zwischen den Neureichen und den alten Industriellen.“ Aber von den Letzteren bleiben viele vorerst im Exil.

Inmitten dieser Selbstbedienungswirtschaft ist der syrische Staat keine stabilisierende Instanz, sondern hat selbst beträchtlichen Anteil an den chaotischen Zuständen. Finanziell und personell auf dem Trockenen nimmt die Regierung ihre Aufgaben praktisch nur noch pro forma wahr und ist vor allem darauf aus, an Geld zu kommen. Und das auf eine Art, die das Land nur noch weiter und schneller in eine Abwärtsspirale treibt. Dabei ist der Kern des bröckelnden Staatsgebildes, nämlich die Bürokratie, so schlecht bezahlt und ausgestattet, dass die Beamten nur überleben können, wenn sie mehrere Jobs ausüben und sich auf diverse Formen von Korruption einlassen.

Ein Berufsfeuerwehrmann schildert seine Lage so: „Unser Monatsgehalt liegt bei 20 000 syrischen Lira [etwa 40 Euro]. Ich als Leiter einer Feuerwehrbrigade muss zusätzlich Taxi fahren und bin auf die Unterstützung meiner Familie angewiesen. Jeder in meiner Brigade hat einen weiteren Job.“

Selbst in Regionen, die der Staat beständig unter Kontrolle hatte, werden viele wichtige Funktionen nicht mehr wahrgenommen, wie etwa die der örtlichen Müllabfuhr. Auch wichtige staatliche Subventionen wurden gestrichen, berichtet ein staatlich angestellter Agronom, der in der Küstenregion arbeitet. „Die meisten Bauernfamilien in der Gegend von Latakia und Tartus haben Beziehungen zur Armee, zu den Sicherheitskräften und den regierungstreuen Milizen. Aber Heizöl für ihre Gewächshäuser oder Kunstdünger und Pestizide bekommen sie von der Regierung trotzdem nicht.“

Wenn der Staat überhaupt noch ökonomische Funktionen wahrnimmt, dann nur selektiv und im eigenen Interesse. Seit 2019 kauft Damaskus wieder Weizen zu festen Preisen von privaten Bauern auf, obwohl die meisten Weizenproduzenten in dem von der kurdischen Autonomieverwaltung kontrollierten Gebiet leben. Das war eine dezidiert politische Entscheidung, weil die Regierung damit ihren ökonomischen Einfluss im Nordwesten wiedergewinnen und zugleich ihre Abhängigkeit von Importweizen reduzieren wollte.

Wo der Staat sich zurückzieht, ist die Bevölkerung einer Art Ad-hoc-Privatisierung ausgeliefert, bei der die Regierung nur mitmischt, um Einnahmequellen zu generieren. Wie das aussieht, konnte man 2018 in Duma und anderen zerstörten Gebieten beobachten: „Wenn die Leute den Schutt von Ruinen wegräumen wollten, mussten sie die Bulldozer auf eigene Kosten von der Gemeinde leihen, die Stadtverwaltung kümmert sich nur um die Hauptstraßen“, erzählt ein Immobilienmakler aus Damaskus.

Je weniger die Bürokratie leistet, desto größer ist ihre Anfälligkeit für Korruption. Leute aus allen Lebensbereichen – und sogar manche Staatsbedienstete selbst – klagen ständig über die wuchernde Korruption. Manchmal sagen die Leute im Scherz, heute müsse die syrische Gesellschaft den Staat subventionieren – ganz im Gegensatz zu den ursprünglichen Prinzipien des Baath-Regimes. Ein Fabrikbesitzer schildert, wohin das führen kann: „Die Regierungsleute mischen sich heute in alles ein. Kürzlich rückten vier Zollbeamte an, die herumbrüllten und sich im ganzen Betrieb umsehen wollten, selbst in der Küche.“ Als der Mann sich über ihr rüdes Auftreten beschwerte, sagten sie nur, sie hätten die Befugnis, alles zu kontrollieren und zu verhaften, wen immer sie wollten. Am Ende zahlte er ihnen ein Schmiergeld. Es war nicht das erste Mal: „Zuvor waren schon Leute von der Umweltbehörde gekommen, um zu überprüfen, ob wir schädliche Substanzen verwenden. Hätte ich die nicht auch bestochen, hätten sie kein Problem damit gehabt, meine Fabrik zu schließen.“

Diese korrupten Praktiken sind in allen staatlichen Institutionen präsent. Selbst Regierungsstellen, die ihre Funktion kaum noch wahrnehmen, mischen sich weiterhin ein, wo immer sie die Gelegenheit sehen, Geld für die Staatskasse abzuzapfen.

Besonders ausgeprägt ist dieses Nebeneinander von Rückzug und Einmischung im Außenhandelssektor. In dem Maße, in dem sich Syrien immer stärker isoliert und immer weniger produziert hat, sind die Exporte eingebrochen, während zugleich die Importabhängigkeit von den Nachbarstaaten, aber auch von Russland, Iran und China zugenommen hat. Diese negative Handelsbilanz verschärft den Devisenmangel zusätzlich, der auf die Sanktionen der USA und der EU-Länder zurückgeht.

Auf diesen Engpass reagiert die Regierung mit strengen Importkontrollen, wobei sie Lizenzen vornehmlich an ausgewählte Personen vergibt und diverse Importabgaben kassiert. Das Resultat ist zwiespältig, wie ein schlagendes Beispiel zeigt: Als Syrien Ende 2018 seine Grenze zu Jordanien wieder öffnete, folgte eine kurzfristige Belebung des Handels, die aber rasch wieder zu Ende war, als Berichte auftauchten, dass sich die Abgaben auf Importe aus Jordanien um das Achtfache erhöhen würden.

Solche Hindernisse machen nicht nur die Vorteile zunichte, die aus einer partiellen Normalisierung des Handels resultieren, sie schaden auch den syrischen Exportmöglichkeiten, die dem Land die nötigen Devisen einbringen würden. Ein Nahrungsmittelexporteur beschreibt, welche Probleme er mit den Einfuhrrestriktionen hat: „Wir brauchen Rohmaterialien aus dem Ausland, aber es ist sehr schwer, die Genehmigung für den legalen Erwerb zu bekommen. Nur ein paar Importeure mit guten Beziehungen schaffen es, ihre Waren über die Häfen einzuführen. Deshalb setzen zahlreiche Betriebe auf Schmuggelware aus dem Libanon, was allerdings hohe Bestechungssummen erfordert.“

Russland will das Öl- und Gasgeschäft für sich

2019 beschloss die Regierung auch noch, dass alle Exporteure ihre in Dollar erzielten Gewinne zum offiziellen Wechselkurs an die Zentralbank verkaufen müssen. So wollte sie an Devisen kommen. Ein Unternehmer, der Kleidung in Nahostländer exportiert, erklärt: „Der offizielle Wechselkurs liegt bei 435 syrischen Lira; auf dem Schwarzmarkt zahle ich pro Dollar 615 Lira. Wenn ich meine Rohmaterialien einkaufe, verliere ich für jeden Dollar fast 200 Lira. Wir arbeiten also für eine Regierung, die uns nichts zurückgibt: keine Subventionen, keine Rohmaterialien, nichts.“

All diese strukturellen Missstände werden durch die wichtigsten ökonomischen Verbündeten der Regierung noch verstärkt. Einerseits ist es wahr, dass sich die syrische Wirtschaft nur dank der Hilfe aus Moskau und Teheran – vor allem in Form der unentbehrlichen Öl- und Weizenlieferungen – über Wasser halten kann. Diese drei Länder bauen ihren Handel auch deshalb aus, weil sie alle von westlichen Sanktionen betroffen sind. Das zeigt sich in Syrien zum Beispiel am schrittweisen Vordringen billiger russischer und iranischer Waren.

Ihre Ausgaben in und für Syrien versuchen Russland und Iran allerdings wieder einzuspielen, indem sie sich einen wachsenden Anteil der dem Land verbliebenen Vermögenswerte aneignen. Aus Sicht von Damaskus läuft dies darauf hinaus, dass man die wirtschaftliche Zukunft Syriens verpfändet. Das zeigt sich am krassesten daran, dass die Russen immer mehr Mitsprache bei der Ausbeutung der syrischen Öl-, Gas- und Phosphatvorkommen verlangen.

Was das bedeutet, erläutert ein Ingenieur aus der Ölbranche. Demnach haben russische Unternehmen Anfang 2018 mit der syrischen Regierung vereinbart, dass sie in die Öl- und Gasfelder investieren, wobei ihr Gewinnanteil 25 Prozent betragen soll. Zuvor hatte die syrische Regierung das Öl- und Gasgeschäft allein in der Hand und alle Erträge für sich behalten. Jetzt wolle Russland den ganzen Sektor monopolisieren und dränge die Assad-Regierung, keine Verträge mit nichtrussischen Unternehmen abzuschließen. Auch die syrischen Häfen sind für die Russen und die Iraner ein bevorzugtes Investitionsobjekt. Anfang 2019 erhielt ein russisches Unternehmen einen Pachtvertrag über 49 Jahre für den Handelshafen von Tartus, was selbst Gefolgsleute der Regierung in Damaskus kritisierten.

Teheran ist angeblich darauf aus, die Verwaltung des Hafens von Latakia zu übernehmen. Das wäre allerdings für die syrische Regierung höchst riskant, erklärt der Manager einer international operierenden Reederei: „Einem iranischen Unternehmen den Hafen zu überlassen, käme einem Selbstmord gleich, weil westliche Firmen keinen Handel mit den Iranern treiben dürfen. Sie müssten alle Lieferungen dorthin sofort stoppen.“

Während die Assad-Regierung und ihre Verbündeten die Restbestände der syrischen Wirtschaft aufzehren, tun die westlichen Regierungen das Ihrige, um diesen Zersetzungsprozess zu beschleunigen, indem sie eine Wirtschaftssanktion nach der anderen verhängen. Mit solchen Strafmaßnahmen zielen die USA und die EU-Länder zwar auf dem Regime nahestehende Personen beziehungsweise kriegswichtige Wirtschaftsbranchen; treffen tun sie damit allerdings praktisch alle Menschen, die in Syrien leben – und auch viele außerhalb des Landes.

Die überall am stärksten zu spürende Wirkung der Sanktionen ist der Mangel an Brennstoffen und anderen Importprodukten, die für industrielle und landwirtschaftliche Tätigkeiten unentbehrlich sind. Hier verschränken sich die Wirkungen der auf Damaskus zielenden Sanktionen mit den Maßnahmen des Westens gegen die wichtigsten syrischen Handelspartner Russland und Iran. Ein Ingenieur aus Damaskus kommentiert bitter: „Die Verbindungen mit Iran bedeuten für Syrien noch mehr Sanktionen. Beide Länder sind am Ersticken, also können sie sich nicht gegenseitig helfen.“

Komplettiert wird das wirtschaftliche Elend durch den Ausschluss aus einem globalen Finanzsystem, das vom Dollar dominiert wird. „New York kontrolliert die weltweiten Bankgeschäfte“, meint ein Banker aus Damaskus, „deshalb können syrische Banken nur mit anderen Banken innerhalb Syriens Transaktionen vollziehen oder über spezielle Geschäfte mit russischen und iranischen Banken.“ Dieser finanzwirtschaftliche Pariastatus hat Folgen. So ist es für in Syrien verbliebene Personen ausgesprochen schwer, ein ausländisches Bankkonto zu eröffnen oder Geld von Syrien aus an ausländische Banken zu transferieren. Selbst im Ausland lebende Syrer sind betroffen, denn allein aufgrund ihrer Nationalität halten viele westliche Finanzinstitute Geschäftsbeziehungen mit ihnen für zu riskant.

Selbst für Unternehmer, die völlig harmlose Geschäfte betreiben, ergeben sich daraus Probleme, wie ein Importeur aus Damaskus beschreibt: „Früher konnte man Waren aus Osteuropa und Russland ohne weiteres über die Häfen von Latakia oder Tartus importieren. Heute ist es wegen der Sanktionen immer schwieriger, Geld an europäische und selbst an russische Banken zu überweisen; deshalb sind wir zunehmend auf libanesische Zwischenhändler angewiesen, die in Beirut die Waren auf ihren Namen importieren und sie dann über die Grenze nach Damaskus schicken.“

Nicht nur, dass die Sanktionen syrische Geschäftsleute zu solchen Umgehungstaktiken zwingen, sie schrecken auch ausländische Unternehmen und im Ausland lebende Syrer ab, die sich ansonsten womöglich engagieren würden. Das liegt auch an einer gewissen Übervorsicht: Bei einem von harten Sanktionen betroffenen Land verzichten Unternehmen häufig auch auf völlig legitime Geschäfte, weil sie jedes Risiko oder auch nur zusätzliche Verwaltungskosten vermeiden wollen.

Zweifellos sind zahlreiche Sanktionen des Westens völlig gerechtfertigt und nützlich, speziell wenn sie auf hohe Funktionäre und Profiteure des Regimes zielen; oder wenn sie Leute treffen, die unmittelbar mit Kriegsverbrechen zu tun haben. Weitaus ambivalenter sind jedoch pauschale Sanktionen gegen ganze „Bereiche“, die fast schon so etwas wie eine „Kollektivstrafe“ darstellen.

Die internationale Diskussion über die Sanktionen gegen Syrien ist von erstaunlicher Heuchelei, aber auch von einer starken Polarisierung geprägt. Während die Assad-Anhänger die Sanktionen als Haupthindernis für eine wirtschaftliche Erholung darstellen, neigen ihre Gegenspieler häufig dazu, die Auswirkungen der Sanktionen auf die Zivilbevölkerung herunterzuspielen oder sie schlicht zu leugnen.

Das gilt insbesondere für westliche Politiker und Kommentatoren, die in ihrer Meinung durch die Hardliner der syrischen Diaspora bestärkt werden. Diese Auslandsopposition ruft häufig am lautesten – und ohne Rücksicht auf die Folgen – nach härteren Strafen. Dazu meint einer der gemäßigten Oppositionellen in Washington: „Die haben keinerlei Bezug zu den Zuständen, die in Syrien herrschen. Diese Leute sind blind vor Hass auf das Regime.“

Ähnlich verstörend ist jedoch, dass es keinerlei logische Verbindung zwischen den immer schärferen Sanktionen und den politischen Zielen gibt, die der Westen proklamiert. Der westlichen Rhetorik zufolge sollen die Sanktionen nämlich zu Ergebnissen führen, die unwahrscheinlich bis absurd klingen. Einige EU-Staaten hoffen immer noch, man könne Damaskus durch fortgesetzten finanziellen Druck zwingen, eine politische Lösung zu akzeptieren, die eine wirtschaftliche Erholung und damit die Rückkehr von Flüchtlingen möglich macht.

Die US-Politiker wiederum erhoffen sich von den Sanktionen einen Regimewechsel, wobei sie zusätzlich fordern, dass die iranischen Streitkräfte Syrien verlassen sollen. Da solche Ziele wenig plausibel sind, ähneln die Sanktionen immer mehr einer Politik, die auf ökonomische Bestrafung setzt, weil ihr nichts anderes einfällt.

Die furchtbare Bilanz von Tod und Zerstörung, aber auch die Folgen von Rekrutierungen, Vertreibungen und anhaltender Emigration haben die syrische Gesellschaft derart ausgehöhlt, dass sie die Fähigkeit zu eigenständiger Heilung verloren hat. Und doch gibt es nach wie vor Menschen, die sich den albtraumhaften Bedingungen irgendwie anpassen. Diese Anpassungsfähigkeit zeigt sich in stillen, aber geduldigen Formen kreativer Fantasie – etwa bei den Bauern, die ohne Kunstdünger auskommen müssen, weil dieser auf der Sanktionsliste steht: Immer mehr von ihnen schaffen sich Kühe an, denn die können ganz legal organischen Dünger produzieren.

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

Synaps ist eine Informationsagentur in Beirut, die junge Forscher:innen aus der Region ausbildet. Dieser Text entstand mit Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er erschien zuerst auf Arabisch und Englisch: www.synaps.network.

© Für die deutsche Übersetzung LMd, Berlin