Chinas beispielloser Aufstieg

Die kapitalistische Volksrepublik holt weiter auf. Wird sie die USA als Supermacht ablösen?

von Ulrike Herrmann

Wird China zur nächsten ökonomischen Supermacht? Das Land ist bereits die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, und die Aufholjagd geht weiter. Bisher wuchs die Wirtschaftsleistung um jährlich etwa 6,5 Prozent – ein globaler Rekord. Deutschland und Japan sind längst abgehängt, und auch die USA dürften in den nächsten zehn Jahren ihren bisherigen Spitzenplatz an die Chinesen verlieren. Wird also der weltweite Kapitalismus demnächst aus Peking gesteuert?

Das ist unwahrscheinlich. China wird zwar reicher werden, aber die USA kann es nicht ablösen. Denn die eindrucksvollen Zahlen verdecken, dass in China 1,4 Milliarden Menschen leben – in den USA jedoch nur etwa 327 Millionen. Pro Kopf sind die Chinesen derzeit ungefähr so reich wie die Algerier, Brasilianer oder Mazedonier, wenn man die Kaufkraft berücksichtigt. Es gibt zwar viele chinesische Milliardäre und boomende Städte, aber 720 Millionen Chinesen sind noch immer arme Bauern oder Wanderarbeiter.

Trotzdem: Der Aufstieg Chinas ist beispiellos. Noch nie hat sich ein Land so schnell aus der Armut befreit, das nicht – wie die Golfstaaten – durch Rohstoffe reich geworden ist. Dieser rasante Aufstieg ist nur möglich, weil China letztlich zu seinen historischen Wurzeln zurückkehrt. Schon in der Antike war es ein mächtiges Land und hat den Anschluss erst in der Neuzeit verloren.

Das chinesische Kaiserreich wurde bereits 221 v. Chr. gegründet – und ist damit der älteste Staat der Welt. Lange Zeit war das Land weitaus fortschrittlicher als etwa Europa. Schon früh wurde es von einer leistungsfähigen Bürokratie verwaltet, und die Liste der chinesischen Erfindungen ist eindrucksvoll: Schwarzpulver, Kompass, Seismograf, Papier, Druckerpresse. Bereits 868 n. Chr. kam das erste gedruckte Buch heraus.

Enorm leistungsfähig war auch die Landwirtschaft: Bereits im Mittelalter betrug das Verhältnis zwischen Saat und Ernte eins zu zehn, während die Europäer nur eine Quote von eins zu vier erreichten. Erst im 20. Jahrhundert wurde die europäische Landwirtschaft insgesamt so produktiv, wie es die chinesische schon im 12. Jahrhundert gewesen war.

Im 18. Jahrhundert erreichte China dann seine maximale Größe: Es hatte Taiwan, die Mongolei und Tibet erobert. Hinzu kamen große Teile Sibiriens und ebenso große Flächen in Ostturkestan. Birma, Nepal, Siam, Annam und Korea waren abhängige Tributstaaten.

Doch nur wenige Jahrzehnte später war von dieser Macht nichts mehr übrig. China wurde ab 1840 von den Europäern und Japanern in mehreren Kriegen vernichtend geschlagen und war fortan weitgehend fremdbestimmt. Das reichste Land der Welt wurde zu einem Armenhaus: 1952 lag die Wirtschaftsleistung pro Kopf niedriger als 1820. Selbst Indien ging es besser, wo das Pro-Kopf-Einkommen in dieser Zeit immerhin um 20 Prozent gestiegen war.

Der Abstieg Chinas war in der Weltgeschichte genauso beispiellos, wie es jetzt sein Aufstieg ist. Die Ursachen hängen zusammen. Im 19. Jahrhundert wurde China so vernichtend von den Briten geschlagen, weil der chinesische Kaiserhof die industrielle Revolution in England einfach ignoriert hatte. Die Chinesen begriffen sich als „Reich der Mitte“ und hielten den Westen daher definitionsgemäß für randständig. Es wurde nicht verstanden, dass der Kapitalismus auch eine Waffe ist. Also unternahm Peking nichts, um das Wachstum der Briten zu kopieren. Dieser Fehler wird nun korrigiert. Seit dem Tod von Mao setzt die chinesische Führung alles daran, den technologischen Rückstand zum Westen wieder aufzuholen.

Auswärtige Beobachter staunen oft, dass ausgerechnet eine kommunistische Führung eine kapitalistische Wende vollzieht. Doch der Widerspruch ist kleiner, als er aussieht. Staat und Kapitalismus waren noch nie ein Gegensatz, sondern haben sich immer bedingt.

Das beste Beispiel ist Deutschland, das sich im 19. Jahrhundert in einer ähnlichen Lage befand wie heute China. Die deutschen Kleinstaaten hatten kaum Fabriken, waren unterentwickelt und agrarisch geprägt. Der Abstand zu Großbritannien, das seit 1760 eine industrielle Revolution erlebte, wurde immer größer. Den Deutschen blieb nur das Prinzip Plagiat, um wieder aufzuholen. Von den Briten wurde anfangs schlicht alles geklaut: Textilmaschinen, die Eisenbahn, Koks- und Stahlverhüttung. Der preußische Staat unterstützte diesen Diebstahl, indem er unter anderem Industriespione nach England schickte. Etwa 1870 hatten die Deutschen den technologischen Vorsprung der Briten eingeholt. Seither wird selbst geforscht.

China geht den gleichen Weg und setzt ebenfalls – legal und illegal – auf das Prinzip Plagiat. Drei Varianten sind auszumachen.

Erstens: Westliche Firmen, die nach China exportieren wollen, werden gezwungen, vor Ort Gemeinschaftsunternehmen mit Chinesen zu gründen – und ihr technisches Wissen abzutreten.

Zweitens: Die Regierung in Peking koordiniert und finanziert die Übernahme von ausländischen Unternehmen, um sich deren Technologie anzueignen. Die Chinesen haben zwischen 2014 und 2017 in 175 deutsche Unternehmen investiert. Vor allem an Autozulieferern, alternativen Antrieben, Energiesystemen, Biomedizin und Medizingeräten waren sie interessiert. Viel Wirbel gab es beispielsweise um die Roboterfirma Kuka, die von dem chinesischen Privatkonzern Midea übernommen wurde.

Drittens: Die chinesische Regierung drückt alle Augen zu, wenn heimische Firmen Industriespionage im Ausland betreiben. Jeder Trick wird genutzt: Telefone werden abgehört, E-Mails mitgelesen, Computer infiltriert. Allein in den USA soll der Schaden durch Produktpiraterie 600 Milliarden US-Dollar betragen – und meist seien die Schuldigen Chinesen.

Diese Tricks sind allerdings nicht neu. Auch Japan, Taiwan und Südkorea konnten nur zu Industrienationen werden, weil sie sich anfangs hemmungslos an westlichem Know-how bedient haben. Doch diese Phase endet zwangsläufig, wenn der technische Stand der Industrieländer erreicht ist. Dann müssen die Firmen selbst forschen, und diese Ära beginnt nun auch in China. 2017 hat das Land 8 330 Patente beim Europäischen Patentamt angemeldet – und liegt damit auf Platz fünf hinter den USA, Deutschland, Japan und Frankreich.

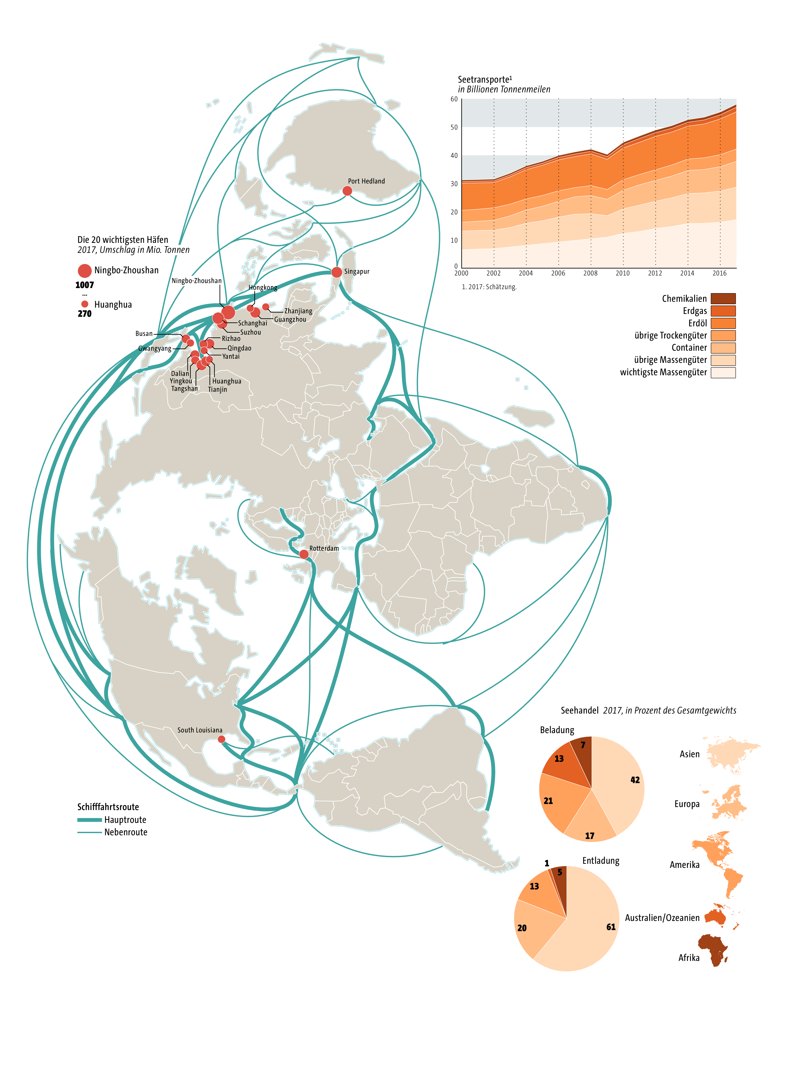

Wenn ein Entwicklungsland aufholen will, muss es zunächst den Weltmarkt beliefern, denn die heimische Nachfrage ist in einem armen Land anfangs zu klein, als dass sich ein Industriebetrieb lohnen würde. Auch die chinesische Regierung hat daher auf den Export gesetzt, was zu enormen Überschüssen in der Handelsbilanz führte. Die chinesische Zentralbank sitzt inzwischen auf Währungsreserven in Höhe von 3,4 Billionen Dollar.

Normalerweise hätte der chinesische Yuan stark aufgewertet werden müssen, weil chinesische Waren im Ausland so stark gefragt sind. Steigende Yuankurse hätten jedoch die chinesischen Produkte auf den Weltmärkten zu teuer gemacht. Daher hat die chinesische Regierung den Kurs künstlich gedrückt und Dollar aufgekauft, die dann wiederum in US-Staatsanleihen investiert wurden. Derzeit hält die chinesische Zentralbank knapp 1,2 Billionen Dollar an US-Papieren.

Gern wird spekuliert, was passieren würde, falls die chinesische Regierung schlagartig alle US-Staatsanleihen verkaufte. Wäre der US-amerikanische Staat dann pleite? Könnten die Chinesen die USA also erpressen? Dieses Szenario ist abwegig, denn China würde sich selbst schaden, wenn es plötzlich seine gesamten US-Papiere auf den Markt werfen würde. Der Kurs dieser Staatsanleihen würde nämlich stark sinken, und auch der Dollar würde nachgeben – sodass die Chinesen ihr Auslandsvermögen weitgehend verlieren würden.

Hier zeigt sich die Kehrseite eines Exportüberschusses, der Jahr um Jahr anfällt: Letztlich werden die Waren verschenkt und nicht verkauft. Die armen Chinesen haben die Verschuldung der reichen USA finanziert – und den Amerikanern zusätzlichen Konsum ermöglicht. Aus dieser Falle kommen die Chinesen nicht mehr heraus. Sie können ihr Geld nicht aus den USA abziehen, ohne hohe Verluste einzufahren.

Die chinesische Regierung hat allerdings gelernt. Inzwischen versucht sie, die Devisen nicht mehr in Staatsanleihen anzulegen – sondern Fabriken im Ausland aufzukaufen oder Infrastrukturprojekte zu starten. Dazu gehört auch die sogenannte Neue Seidenstraße, die zu Land und überseeisch China unter anderem enger an Europa anbinden soll.

Viele Beobachter wittern einen neuen chinesischen Imperialismus, was nicht völlig falsch ist: Peking übt gelegentlich politischen Druck auf Länder aus, die von der Neuen Seidenstraße profitieren. Die Chinesen bauen beispielsweise den Athener Hafen Piräus aus, und es dürfte kein Zufall sein, dass die Griechen eine gemeinsame EU-Entschließung zum Scheitern brachten, die die fehlenden Menschenrechte in China kritisieren sollte.

Trotzdem ist die Neue Seidenstraße vor allem ein ökonomisches Projekt. Denn China hat ein Problem: seine Lage. Es ist umgeben von anderen Schwellenländern, doch wirklich reich kann ein Land nur werden, wenn es mit anderen reichen Ländern handelt, die über die nötige Kaufkraft verfügen. China ist daher davon abhängig, dass der Transport seiner Waren gen Europa möglichst billig ist. Da die Containertechnologie aber ausgereizt ist, soll jetzt die Strecke optimiert werden, um die Transportgeschwindigkeit zu erhöhen. Die Neue Seidenstraße sieht unter anderem vor, dass es von Piräus eine Bahnverbindung bis nach Budapest geben soll – was den weiten Seeweg über Gibraltar und den Ärmelkanal nach Hamburg sparen würde.

Noch hinken die Chinesen in einigen Branchen stark hinterher: etwa in der Biotechnologie, im Flugzeugbau, in der Medizintechnik – und in der Halbleiterfertigung. Allerdings ist abzusehen, dass auch diese Lücken geschlossen werden. Momentan muss China die Computerchips noch aus den USA importieren; dafür gab das Land 2017 sogar mehr Geld aus als für Öleinfuhren. Daher hat die chinesische Regierung einen „National Integrated Circuit Industry Investment Fund“ gegründet, um dafür zu sorgen, dass bereits im Jahr 2020 etwa 40 Prozent der Halbleiter in China hergestellt werden.

China wird also weiter aufholen – aber eine ökonomische Supermacht wie die USA wird es nicht. Ein Grund: Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Yuan jemals den Dollar als internationale Leitwährung ablösen könnte. Momentan entfallen von den weltweiten staatlichen Währungsreserven nur 1,1 Prozent auf den Yuan, aber 64 Prozent auf den Dollar – denn die Finanzmärkte in den USA bieten „tiefe Liquidität“: Jeder Anleger kann sich sicher sein, dass er innerhalb von Sekunden einen Käufer findet, falls er ein Wertpapier oder ein Derivat verkaufen will. China hingegen hat noch immer Kapitalverkehrskontrollen. Auch fehlt es an Rechtssicherheit, und Privateigentum ist noch immer der Willkür der kommunistischen Staatspartei unterworfen.

Zudem könnte China bald eine „Anpassungskrise“ drohen, denn das bisherige Wirtschaftsmodell war extrem einseitig. Die chinesische Regierung hat vor allem Investitionen gefördert, um das Land möglichst schnell zu industrialisieren und den Export zu forcieren. Doch dieses Modell gerät an Grenzen: Noch mehr Maschinen und Straßen braucht China nicht. Stattdessen fehlt es vor allem an einer staatlichen Sozialversicherung. Sie würde neue Arbeitsplätze schaffen, ob in Krankenhäusern oder Altersheimen. Aber ein Umbau der chinesischen Wirtschaft dürfte zunächst einmal eine Krise auslösen.

Doch selbst wenn das Wachstum ungestört weitergehen sollte: China kommt zu spät, um den Westen einzuholen. Die Ressourcen reichen nicht, um 1,4 Milliarden Chinesen einen westlichen Lebensstandard zu ermöglichen. Die Frage der Zukunft ist nicht, ob China zu einer Supermacht wird – sondern ob es der Welt gelingt, eine ökologische Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, in der nur noch verbraucht wird, was sich recyceln lässt.

Ulrike Herrmann ist Wirtschaftskorrespondentin der taz. Der vorliegende Text ist ein Vorabdruck aus dem neuen „Atlas der Globalisierung. Welt in Bewegung“, Berlin (taz Verlag) 2019.