Brief aus Rio

von Rafael Cardoso

Es kann irritierend sein, nach langer Abwesenheit in seine Heimatstadt zurückzukehren. Hier ist ein neues Gebäude in die Höhe geschossen, dort wurde ein altes Haus abgerissen. Die Veränderungen einer vertrauten Landschaft zu verkraften, nicht allmählich, Tag um Tag, sondern plötzlich und alles auf einmal, trifft den reisemüden Heimkehrer wie ein Schock. Diese Erfahrung habe ich während der drei Jahre, die ich nun schon fern von Rio de Janeiro lebe, in hohem Ausmaß gemacht.

Jedes Mal, wenn ich den Bus vom Flughafen nach Hause nehme, tauchen neue Überraschungen auf: Tunnel wurden gegraben, alte Straßen zu Avenuen ausgebaut, vier Kilometer Hochstraße weggerissen, links und rechts erheben sich Wolkenkratzer mit 50 Stockwerken und mehr, und jedes Mal ist der Verkehr anders geregelt. Seit 2011 wird in Rio ein groß angelegtes Stadterneuerungsprogramm namens „Porto Maravilha“ (Wunderhafen) umgesetzt, und der Ort, wo ich wohne, liegt mittendrin in diesem Multimilliarden-Bauprojekt.

Mein zum Historischen neigender Blick staunt weniger über das Neue, das errichtet wird, als über das Alte, das dabei zum Vorschein kommt. Als ich letzte Woche vom Flughafen nach Hause fuhr, sah ich zum ersten Mal zu meiner großen Freude plötzlich einen Hügel – den Morro da Gamboa –, der ein halbes Jahrhundert lang durch die Betonsäulen und Bögen eines Viadukts verdeckt gewesen war und den man von der Straße aus niemals zu Gesicht bekommen hatte.

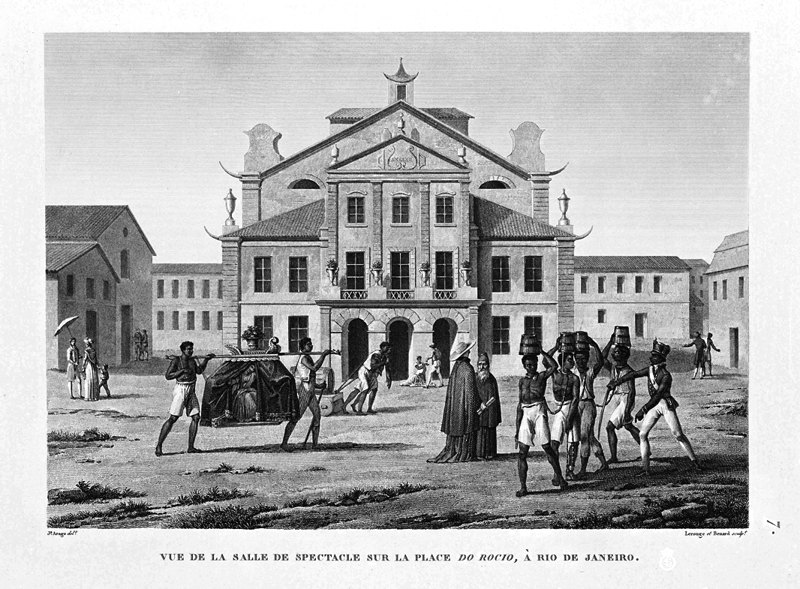

Manche älteren Schichten der Stadt werden nicht nur aufgedeckt, sondern sorgfältig freigelegt. Während einer früheren Phase der Bauarbeiten kam es zu einer aufregenden archäologischen Entdeckung: Zum ersten Mal nach genau hundert Jahren kamen die Cais do Valongo wieder ans Tageslicht – jene Anlegeplätze im Hafen von Rio, wo einst so viele Männer, Frauen und Kinder aus Afrika als Sklaven verladen wurden wie nirgendwo sonst auf dem amerikanischen Kontinent. Eilig wurden die alten Steinstufen, die einst zum Meer hinabführten, zu einer Gedenkstätte herausgeputzt, mit der sich Anspruch auf den Status einer Weltkulturerbestätte erheben ließe.

Die Ausgrabung der Valongo-Kais erinnert an andere archäologische Entdeckungen in der Region. In den 1990er Jahren fanden Anwohner bei Routinearbeiten an dem Fundament eines Hauses im Viertel Gamboa den Ort, wo Zehntausende afrikanische Gefangene verscharrt worden waren, die nach ihrer Ankunft in Rio starben bevor sie weiterverkauft werden konnten. Der genaue Ort dieses „Cemitério dos Pretos Novos“ („Friedhof der neuen Schwarzen“), der nach dem Sklavenhandelsverbot von 1830 überbaut wurde, war lange Zeit unbekannt. Seit 2005 befindet sich dort eine Gedenk- und Forschungsstätte; der Historiker Júlio César Medeiros da Silva Pereira hat die Geschichte des Orts in einem Buch eindrücklich nacherzählt.

Es ist natürlich kein Zufall, dass so viele der verschütteten Schichten, die jetzt im Hafenviertel von Rio de Janeiro ans Licht kommen, mit der Geschichte Brasiliens als einer Sklavenhaltergesellschaft zu tun haben. Wer sein Wissen über den transatlantischen Sklavenhandel überwiegend aus Film und Fernsehen bezogen hat, dürfte überrascht sein zu erfahren, dass die Sklaverei in den Vereinigten Staaten einen viel geringeren Umfang hatte als in Südamerika oder der Karibik.

Von den schätzungsweise zehn bis zwölf Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern, die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert von Afrika nach Amerika verschleppt worden sind, wurden etwa 38 Prozent nach Brasilien gebracht – mehr als fünfmal so viele wie ins englischsprachige Nordamerika.

Mitte des 19. Jahrhunderts waren mehr als 40 Prozent der Bevölkerung von Rio Sklavinnen und Sklaven. Diese Stadt kann man nur verstehen, wenn man das brutale Erbe der Unterdrückung und Ungleichheit im Hinterkopf hat, das überall allgegenwärtig ist. Keine zehn Jahre nach Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1888 schoss auf einem anderen Hügel – dem Morro da Providência –, kaum einen Kilometer vom alten Sklavendock und der vergessenen Begräbnisstätte entfernt, die erste Favela aus dem Boden. Die meisten Bewohner waren – kein Wunder – arm und schwarz.

Das Hafengebiet von Rio de Janeiro, das ich als mein Zuhause bezeichne, war eine wichtige Drehscheibe in einem der größten Verbrechen gegen die Menschheit, das in der Neuzeit verübt wurde. Aber davon ahnt man nichts, wenn man sich hier umschaut. Das Alltagsleben brummt ungerührt vor sich hin. Nachrichten über Zusammenstöße zwischen Polizei und Drogendealern sind an der Tagesordnung, und selbst gelegentliche Todesschüsse werden mit einem Achselzucken und einem Seufzer zur Kenntnis genommen.

In einer Stadt, wo Gewalt und Korruption ebenso verbreitet sind wie das Dengue-Fieber, vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert wird: „Para morrer basta estar vivo“, wie das portugiesische Sprichwort sagt: Um zu sterben, muss man nur am Leben sein. Momente des gemeinsamen Innehaltens und Nachdenkens über diese Dinge sind jedoch äußerst selten. Eine solche Gelegenheit bietet sich nun dank der Abrissarbeiten, Umgestaltungen und Ausgrabungen im Zusammenhang mit den jüngsten Bemühungen um die Stadterneuerung.

Während die Stadt sich einem Projekt verschrieben hat, mit dem sie sich für das 21. Jahrhundert wandelt, blicken ihre Bewohner verwundert auf die früheren Versuche zur Stadterneuerung zurück. Man zieht Parallelen zu der ausgedehnten Bautätigkeit zwischen 1903 und 1911, als die alte Küstenlinie unter gewaltigen Aufschüttungen begraben, der später stillgelegte und jetzt wiederbelebte Hafen gebaut und Tausende Wohngebäude abgerissen wurden, um eine moderne, mehrspurige Avenue durchs Herz der Altstadt zu führen.

Die meisten baulichen Aushängeschilder der damaligen Erneuerungen sind inzwischen verschwunden. Dass die Modernisierungsversuche von gestern so schnell der Verwahrlosung und dem Verfall preisgegeben wurden, müsste skeptisch stimmen gegenüber den Versprechungen, mit denen Politiker für die gegenwärtige Welle von Baumaßnahmen und Entwicklungsprojekten werben.

Es besteht die reale Gefahr, dass dieselbe Bevölkerungsgruppe, die schon vor hundert Jahren ob all des Fortschrittsoptimismus vergessen wurde, auch heute das Nachsehen haben wird. Aber vielleicht gibt die Tatsache, dass wir heute ausgraben und erinnern, was unsere Urgroßeltern nicht schnell genug unter die Erde bringen und vergessen konnten, ja auch Anlass zur Hoffnung.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat die brasilianische Gesellschaft mit einiger Verspätung begonnen, sich mit dem Erbe der Sklaverei und ihren schlimmen Auswirkungen auseinanderzusetzen. 2004 wurden zuerst in Rio de Janeiro und später auch in anderen Städten an den Universitäten Programme zu Verbesserung der Chancengleichheit aufgelegt, die einen festgelegten Prozentsatz der Studienplätze an ethnische Minderheiten und wirtschaftlich benachteiligte Gruppen vergeben.

Anfangs gab es erbitterten Widerstand, der mit moralischen und rechtlichen Argumenten gegen diese „Rassenquoten“ kämpfte. 2012 hat das oberste Gericht Brasiliens sie für verfassungskonform erklärt. Und sie haben sich als überaus nützlich erwiesen, um breiteren Bevölkerungsschichten ein Studium und einen Universitätsabschluss zu ermöglichen.

Anders als von den Kritikern der Maßnahme prognostiziert, hat die Qualität der Ausbildung darunter keineswegs gelitten. Im Gegenteil, alles deutet darauf hin, dass die Studierenden, die von der Quotenregelung profitieren, härter arbeiten und besser abschneiden als die anderen. Eine weiteres Zeichen des Wandels, das mir bei meinen Besuchen in Rio auffällt, sind die vielen jungen Leute afrobrasilianischer Herkunft, die etwas bewegen wollen. Sie waren natürlich schon immer hier, aber die Veränderungen der Landschaft haben sie sichtbarer gemacht.

Aus dem Englischen von Robin Cackett

Rafael Cardoso ist Kunsthistoriker und Schriftsteller. Auf Deutsch erschienen: „Sechzehn Frauen: Geschichten aus Rio“, Frankfurt am Main (S. Fischer) 2013. Derzeit schreibt er an einem Buch über seinen Urgroßvater, den USPD-Politiker und Bankier Hugo Simon, der 1933 aus Deutschland flüchten musste.

© Le Monde diplomatique, Berlin