Das Ende von Françafrique?

Aus Mali, Burkina Faso und Niger musste die französische Armee bereits abziehen. Nun haben auch Senegal und Tschad ihre Verteidigungsabkommen überraschend aufgekündigt. In Paris redet man von einem Paradigmenwechsel, will aber weiterhin einen Fuß in der Tür behalten.

von Rémi Carayol

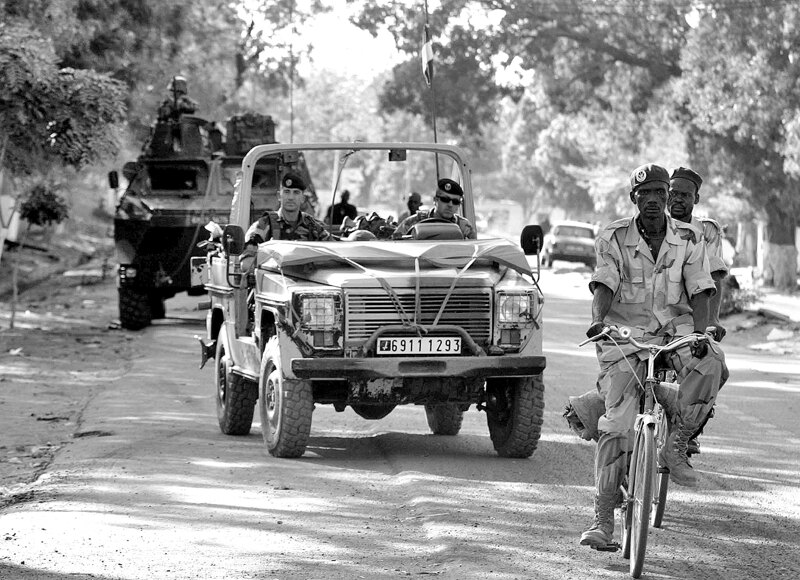

Mit Senegal und Tschad muss sich die französische Armee aus zwei weiteren afrikanischen Ländern zurückziehen, nachdem die Regierungen beider Staaten Ende November ihre Militärabkommen mit Paris aufgekündigt haben. In Senegal war sie seit 200 Jahren präsent und hatte dort noch 350 Soldaten stationiert. Im Tschad, wo sie seit mehr als 40 Jahren ihre Stützpunkte hatte und seit 1968 die meisten Auslandsoperationen (insgesamt sechs) durchgeführt hat, sind es bis heute 1000 Soldaten.

Wenn die 1350 Militärangehörigen die beiden Länder verlassen haben, werden Frankreich in Afrika nur noch drei Stützpunkte in Dschibuti, Gabun und Côte d’Ivoire bleiben, mit insgesamt knapp 2000 Soldaten. 2022 waren es noch 8500. Allerdings hat auch der ivorische Präsident Alassane Ouattara zu Jahresbeginn den Abzug der französischen Truppen angekündigt.

Es ist ein weiterer Schlag für Frankreich in einer ganzen Reihe von Niederlagen in den letzten drei Jahren. Diesmal gingen dem Abzug aber keine Proteste tausender Demonstranten voraus, die französische Fahnen verbrannten, wie in Mali, Burkina Faso und Niger 2022 und 2023. Der Rückzug wurde ganz offiziell von oben angeordnet.

Die Neuigkeit aus Senegal erfuhr die Regierung in Paris aus der französischen Presse. Ihr hatte der im März gewählte neue Präsident Bassirou Diomaye Faye eine Reihe von Interviews gegeben. Zwar war der Truppenabzug schon zuvor eine der Hauptforderungen von Fayes „Partei der afrikanischen Patrioten des Senegal für Arbeit, Ethik und Brüderlichkeit“ (Pastef) gewesen. Doch im Élysée-Palast hatte man gehofft, man könne die neue Regierung überreden, das Abzugsdatum zu verschieben.

Was den Tschad betrifft, wurde die Entscheidung in einem einfachen Kommuniqué am 29. November verkündet, nur einen Tag nach dem Besuch von Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot in N’Djamena. Sie schlug ein wie eine Bombe: Das Land galt lange als strategischer Pfeiler Frankreichs auf dem afrikanischen Kontinent – ein „idealer Flugzeugträger“, wie es ein hoher Offizier formulierte – und als sicherer Verbündeter, den Frankreich in den vergangenen Jahrzehnten besonders umworben hatte. Die seit 1990 herrschende Déby-Dynastie hatte nie vergessen, dass die französische Luftwaffe und der Geheimdienst ihnen bei mehreren bewaffneten Aufständen den Hals gerettet hatten.

Die französische Armee galt lange als „Gendarm“ Afrikas, sie hat dort seit der Dekolonialisierung in den 1960er Jahren rund 50 Auslandsoperationen durchgeführt. Ihr erzwungener Rückzug ist für sie eine historische Wende: Zukünftig wird sie nicht mehr über die Mittel verfügen, um wie bisher binnen weniger Stunden überall in Afrika eingreifen zu können, wie etwa bei der kurzfristig anberaumten Operation „Serval“ in Mali im Januar 2013, um den Vormarsch dschihadistischer Gruppen zu stoppen.

Im Februar 2023 hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Absicht verkündet, die Militärpräsenz südlich der Sahara zwar nicht zu beenden, sie aber grundlegend zu überdenken. „Logischerweise kann unser Modell nicht mehr das von Militärstützpunkten sein, wie sie heute bestehen“, hatte er in einer Rede über die „französisch-afrikanischen Beziehungen“ erklärt und angekündigt, das eigene Personal deutlich zu reduzieren und dafür die lokalen Partner zu stärken und besser einzubinden.

Kurz zuvor war Frankreich nach Militärputschen, die es nicht hatte kommen sehen, aus Mali und Burkina Faso verjagt worden.1 Fast überall in Westafrika häuften sich Kundgebungen gegen die Politik der ehemaligen Kolonialmacht. Hohe Offiziere und politische Verantwortliche hatten endlich begriffen, dass Frankreich sein Auftreten dringend ändern musste – gegenüber der Bevölkerung, aber auch gegenüber den Armeen der betroffenen Länder, deren Offiziere die französische Einmischung nicht mehr hinnahmen.

Nach Macrons Rede versprachen auch die französische Militärführung und Parlamentarier aus dem Präsidentenlager größere Zurückhaltung, geringere Einflussnahme und sogar einen Paradigmenwechsel. „Heute drehen wir die Beziehung zu unseren Partnern um: Der Partner entscheidet, was er tun will“, versicherte General Hervé Pierre im Mai 2023 in der Nationalversammlung. Und Thierry Burkhard, Generalstabschef der Armee, verkündete im Januar 2024: „Unsere Anwesenheit ist nur sinnvoll, wenn sie den Erwartungen unserer Partner entspricht.“

Die Nostalgie der französischen Generäle

Monatelang brütete der Generalstab über einer neuen Strategie, die zwei Erfordernissen genügen sollte. Man wollte die Wünsche der „Partner“, also der lokalen Staatsführer befriedigen, zugleich aber den eigenen Einfluss bewahren – ein schwieriger Spagat. Auf allen Stützpunkten sollte die Zahl der Soldaten drastisch reduziert werden, auf 100 bis 300. Ausgenommen wurden die Basen in Dschibuti, die in der französischen Strategie einen speziellen Status haben und mit 1500 Soldaten als unverzichtbar angesehen werden.

Statt die Militärbasen zurückzugeben, wollte man den Gastgeberländern eine Mitbestimmung vorschlagen. In keinem Fall dachte man daran, die Basen komplett dichtzumachen. Die Einrichtungen seien „unverzichtbar, um unsere militärische Einsatzfähigkeit zu erhalten“, betonte ein Bericht des Macronisten und Vorsitzenden der Kommission für nationale Verteidigung, Jean-Michel Jacques, vom Mai 2023. Diese Strategie vermeide „die Klippe, die darin bestünde, unsere Militärpräsenz in Afrika und damit unseren Einfluss auf dem Kontinent gänzlich infrage zu stellen“.2

In einem Bericht vom April 2024 über die französische Verteidigungspolitik in Afrika fasste der Abgeordnete Thomas Gassilloud die in Paris vorherrschende Geisteshaltung zusammen: „auf andere Weise bleiben“.3 Gassilloud, ein Vertrauter des Präsidenten, hat vor seinem Eintritt in die Politik im Heer gedient. Für ihn ist das Schicksal Frankreichs „mit dem Afrikas verbunden“. Deshalb sei es notwendig, eine „strategische Vertrautheit“ wiederherzustellen. „Ohne eine starke Reaktion riskieren wir eine Abwertung und einen massiven Rückgang unseres Einflusses im frankofonen Afrika“, betonte er.

Angesichts des Gegenwinds müsse man sich beugen können, so Generalstabschef Burkhard, aber nur, um eines Tages zurückzukehren: „Wir müssen imstande sein, schnell die Segel zu streichen und uns unsichtbar zu machen, auch wenn wir unsere Position später wiederherstellen müssen.“ Frankreichs Strategie müsse „die Fähigkeit einschließen, Beziehungen mit den lokalen Militärbehörden zu pflegen und uns Zugänge auf dem See- oder Luftweg zu gewährleisten“.

Frankreich will also weiter das Schicksal Afrikas beeinflussen. Man solle nicht den Kopf hängen lassen, schrieb General Jérôme Pellistrandi in der Revue Défense nationale vom Mai 2023. „Ganz im Gegenteil, mehr denn je müssen wir handeln. Aber anders.“ Eine Strategie der Einflussnahme sei nötiger denn je.4

In derselben Nummer verkündete ein anderer pensionierter General, Bruno Clément-Bollé, Frankreichs „Berufung“ erfordere es, zu reagieren und eine „ehrgeizige, solide und realistische Strategie zu entwickeln, die ihm seinen Status als große Nation zurückgibt“.5 Es gehe um den Rang auf internationaler Ebene und vor allem um die Präsenz im UN-Sicherheitsrat, die zum Teil auf dem Einfluss im frankofonen Afrika gegründet sei.

Im Übrigen geht es nicht allein um Einfluss. Französische Militärs verknüpfen mit dem Begriff „Afrika“ auch ein ideales Übungsterrain für Mensch wie Material, großzügige Prämien, die Beschleunigung der Karriere, ein geteiltes Erbe und … Abenteuer.

„Unsere Militärkultur beinhaltet eine Neigung zu Afrika, die unsere Gefühle und unsere Nostalgie beherrscht. Wird die neue Strategie Auswirkungen auf die Attraktivität der Militärkarriere haben?“, sorgte sich der Abgeordnete von Les Républicains Jean-Louis Thiériot bei der Anhörung von Burkhard in der Nationalversammlung. Er forderte, das Angebot der militärischen Zusammenarbeit zu erneuern. Was man auf einer Seite verliere, indem man den Einfluss verringere, müsse man auf der anderen wiedergewinnen, indem man die Zusammenarbeit intensiviere.

Nach der Dekolonialisierung stand zunächst die Kooperation im Zentrum der französischen Strategie. Erst seit den 1970er Jahren wurden die Auslandsoperationen zum bevorzugten Werkzeug, um politische Konflikte militärisch zu lösen. Das war der Beginn der Ära der „Jaguar-Diplomatie“, benannt nach dem 1973 in Dienst genommenen Jagdflugzeug. Diese Ära könnte 2022 mit dem Scheitern der Operation „Barkhane“ im Sahel ihr Ende gefunden haben.

Heute will Frankreich die Kooperation dem Zeitgeist anpassen, um die Verbindung zu den lokalen Armeen zu erhalten. Statt die Stützpunkte aufzugeben, sollen sie in Schulen oder Akademien umgewandelt werden, sogenannte Écoles nationales à vocation régionale (ENVR), die von Frankreich und dem Gastgeberland gemeinsam betrieben werden. Das Projekt ist nicht neu, es geht bis in die 1990er Jahre zurück. Heute gibt es 19 dieser Einrichtungen auf dem ganzen Kontinent, in Côte d’Ivoire, Senegal, Benin, Gabun und Kamerun. Dort werden jedes Jahr fast 3000 afrikanische Offiziere ausgebildet, was auch der „Vertrauensbildung“ gegenüber Frankreich dient.

Frankreich plant gegenwärtig, ihre Zahl massiv zu erhöhen. Das ist vor allem die Aufgabe der Direktion für die Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit (DCSD), einer Abteilung des Außenministeriums, die sich fast ausschließlich mit Afrika beschäftigt. Von den 313 Entsandten des DCSD, die 2023 im Ausland tätig waren, arbeitete die große Mehrheit in Afrika, vor allem in den Ländern, die einst französische Kolonien waren.

Am 9. Juli 2024 besuchte der Direktor der DCSD, General Régis Colcombet, Gabun, um in Libreville eine Verwaltungsschule für die Verteidigungskräfte (EAFDL) zu eröffnen. In seiner Rede auf dem französischen Stützpunkt sprach Colcombet von einer „bedeutenden Wende“ für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Das Ziel der ENVR besteht allerdings nicht nur darin, afrikanisches Militär auszubilden. Es geht auch darum, „einen logistischen, menschlichen und materiellen Zugang zu diesen Ländern zu bewahren“, wie Jean-Marie Bockel im Mai 2024 vor dem Senat erklärte. Anders gesagt: einen Fuß in der Tür zu behalten.

Bockel, früher Staatssekretär im Außenministerium unter Präsident Nicolas Sarkozy, ist bekannt dafür, dass er 2008 „die Sterbeurkunde von Françafrique unterschreiben“ wollte – womit er sich damals auf der Abschussliste platzierte. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage. Einer seiner Söhne wurde 2019 in Mali getötet. Im Februar 2024 ernannte Macron ihn zum „Sondergesandten“, der über die Neugestaltung der Militärpräsenz in Afrika nachdenken soll.

Bereits im Oktober 2013 hatte Bockel als Senator mit seinem Kollegen Jeanny Lorgeoux einen Bericht über „die Präsenz Frankreichs im umworbenen Afrika“ verfasst, der mehr oder weniger die heutigen Prioritäten zusammenfasst. „Unsere Pflicht besteht darin, dort zu sein“, erklärten die Autoren, denn „ein Teil unseres künftigen Wachstums hängt von Afrika ab“. Sie empfahlen, der französischen Militärpräsenz einen „afrikanischen Sinn zu geben“, urteilten aber auch, dass die damals acht Stützpunkte erhalten bleiben sollten.6

Das war noch eine andere Zeit. Frankreich hatte gerade erfolgreich und mit Unterstützung eines Großteils der afrikanischen Staaten die Operation „Serval“ in Mali gestartet und stand kurz vor dem Beginn der Operation „Sangaris“ in der Zentralafrikanischen Republik. Es genoss damals ein gewisses Ansehen.

Elf Jahre später steht es eher als Schreckgespenst da. „Wenn die Regierung versucht, ein neues Modell der Militärpartnerschaft zu erfinden, anstatt die französisch-afrikanischen Beziehungen zu entmilitarisieren, wird sie am Ende niemanden zufriedenstellen“, sagt der Politikwissenschaftler Thierry Vircoulon.7 Die französische Militärpräsenz könnte bei den für August 2025 geplanten Präsidentschaftswahlen in Gabun, wo die Familie Bongo im September 2023 durch einen Staatsstreich gestürzt wurde, ein wichtiges Thema sein. Und es ist wahrscheinlich, dass sich Frankreich danach auch aus diesem Staat zurückziehen muss.

1 Anne-Cécile Robert, „Sahel – Aufstand der Autonomisten“, LMd, September 2023.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Rémi Carayol ist Journalist.