Die Fischräuber

Industrielle Wilderei vor Afrikas Küsten

von Kyle G. Brown

Gaborone, die Hauptstadt Botswanas: Per Erik Bergh sitzt in seinem Büro vor dem Computer und verfolgt über www.marinetraffic.com den Schiffsverkehr vor der Küste Ostafrikas. Kleine Dreiecke auf dem Bildschirm zeigen die Position dutzender winziger Fischerboote. Eins davon sticht Bergh ins Auge.

Der Norweger kämpft seit mehr als zwanzig Jahren gegen den illegalen Fischfang vor den Küsten Afrikas. Dabei versucht er auch Druck auf lokale Behörden auszuüben. Doch die sind entweder schlecht ausgerüstet oder wollen sich nicht mit den Verbrechern anlegen, die Jahr für Jahr mit ihren Schleppnetzen illegal viele tausend Tonnen Fisch fangen.

Bergh und sein zehnköpfiges Team arbeiten für die NGO „Stop Illegal Fishing“. Sie haben einen Tipp von einem der EU-Beobachtungsschiffe bekommen, die im westlichen Indischen Ozean operieren. Jetzt versuchen sie, mit Satellitenaufnahmen, Radarbildern und diversen Fotos Informationen über einen Trawler namens „Greko 1“ zu gewinnen. Der hat einen griechischen Besitzer, fährt aber unter ständig wechselnder Flagge. Zurzeit ist es die von Belize.

Die ersten Aufnahmen des 28 Meter langen Trawlers hatte Bergh im Oktober 2016 von Überwachungsflugzeugen erhalten. Sie zeigten die „Greko 1“ beim Fischen in somalischen Gewässern, was eigentlich nur einheimische Fischer dürfen. Sofort hatte er die FISH-i Task Force informiert, die in acht Staaten Ostafrikas – von Somalia im Norden bis Mosambik im Süden – arbeitet.

Viele Länder Afrikas versuchen, gemeinsam mit NGOs die Meeresfauna zu schützen, doch ihre Mittel sind begrenzt. Die Initiative Stop Illegal Fishing betreibt Nachforschungen, stellt ihre Daten zur Verfügung und bietet Ratschläge an. Größere Organisationen wie Greenpeace und Sea Shepherd patrouillieren mit eigenen Booten, die auch die einheimische Fischereipolizei, die oft keine hat, nutzen kann, um illegal fischende Trawler zu verfolgen.

Die „Greko 1“ befand sich noch in der Nähe des Hafens von Mogadischu, als Berghs Alarmmeldung per E-Mail bei Said Jama Mohamed einging. Der stellvertretende Fischereiminister kannte den griechischen Trawler, da dieser schon öfter in somalischen Gewässern gesichtet worden war. Mohamed war klar, dass er jetzt schnell handeln musste, bevor die Crew ihre illegale Fracht mithilfe gefälschter Dokumente absetzen konnte.

Da seine Patrouillenboote nicht genügend Sprit hatten, forderte der Vizeminister für die Verfolgung des Trawlers Schnellboote der Polizei an. Die Durchsuchung bestätigte den Verdacht. Seine Leute fanden mehr als 30 Tonnen Fisch, außerdem auch gefälschte Dokumente. Als Mohamed diese am 12. Oktober 2016 in seinem Büro überprüfte, erhob er Anklage gegen den Kapitän. Doch am nächsten Morgen war die „Greko 1“ verschwunden. Daraufhin wurden alle Schiffe der an FISH-i beteiligten Staaten

Die Fischräuber

von Kyle G. Brown

aufgefordert, jedes aus Richtung Somalia kommende Schiff zu stoppen und zu kontrollieren. „Wir haben alle informiert“, sagt Mohamed, „dass die ‚Greko‘ von uns keine Fanglizenz für 2016 hatte. Deshalb sollten sie das Schiff aufbringen. Von den Trawlern, die in mehreren Ländern fischen, operieren viele mit gefälschten Papieren.“

Es ist das alte Lied: Wieder einmal war ein Fischtrawler entwischt, weil die wenigen somalischen Patrouillenboote nicht genug Sprit hatten, um die 3000 Kilometer lange Küste des Landes – die längste ganz Afrikas – zu überwachen.

Mit ihrem Fischreichtum und der unzureichenden Überwachung ziehen Afrikas Küstengewässer die Hochleistungstrawler aus Ostasien, Russland und Europa an. Nachdem diese Fabrikschiffe ihre eigenen Fischereizonen fast leergefischt haben, grasen sie nun die Weltmeere ab.

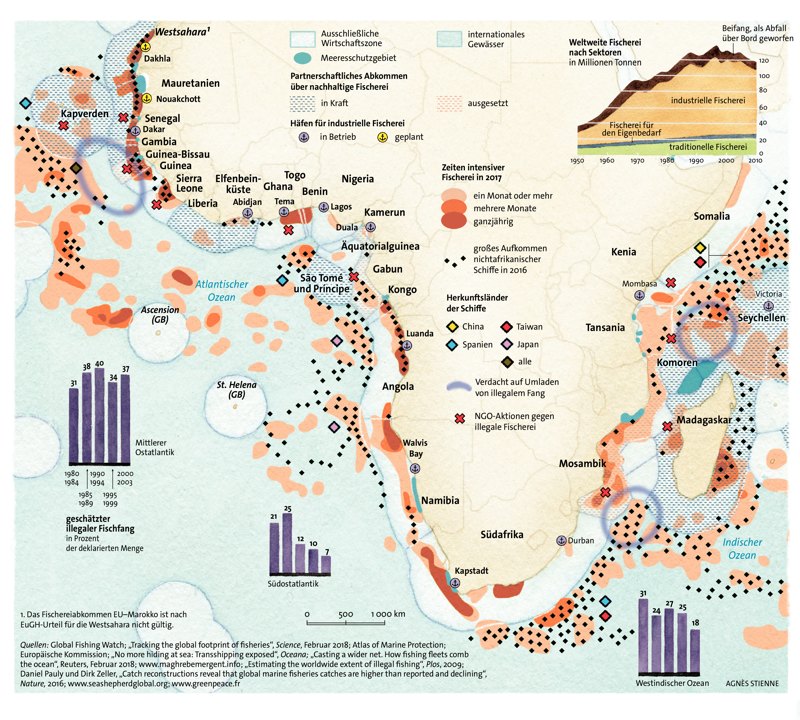

Schon in Ostafrika haben die Fischereibehörden größte Mühe, die hunderte ausländischen Trawler im Auge zu behalten, die an den Küsten des Indischen Ozeans fischen. Doch an der Westküste des Kontinents hat das Problem längst andere Dimensionen angenommen. Die Experten der unabhängigen Organisation FishSpektrum, die auf Big-Data-Analysen spezialisiert sind, gehen davon aus, dass allein China zwischen der Straße von Gibraltar und Kapstadt etwa 600 Trawler im Einsatz hat.

Auch viele europäische, russische und türkische Schiffe sind vor den Küsten Westafrikas unterwegs. Vor Mauretanien sind so viele Trawler auf See, dass sie am nächtlichen Horizont eine regelrechte Lichterkette bilden. „Bei dem Anblick glaubst du, du bist in einer Großstadt“, sagt Dodou Sene, der im Fischerort St. Louis im äußersten Norden von Senegal lebt.

Sene fischt seit 35 Jahren beiderseits der Grenze zu Mauretanien. In dieser Zeit haben die illegalen Aktivitäten, die für sein Land gefährlich sind, ständig zugenommen. Senegal hat eine lange Fischereitradition, deren Basis etwa 20 000 hölzerne Pirogen sind. Diese kanuartigen Einbäume sind die Existenzgrundlage vieler Familien in den Küstenregionen, aber auch für die Wirtschaft des ganzen Landes.

Früher hat Dodou Sene seine 14 Meter lange Piroge mehrmals in der Woche ins Meer geschoben – bis zum 16. Januar 2017, dem Tag, an dem alles anders wurde. Heute ist der 50-Jährige ans Bett gefesselt. Sene hat immer noch muskulöse Arme und trägt ein Tanktop und die klassische Strickmütze. Regungslos starrt er vor sich hin, als er seinen letzten Tag auf See schildert.

Noch vor Sonnenaufgang war er aufgebrochen, zusammen mit seinem ältesten Sohn, der als einziges seiner sieben Kinder auch Fischer werden wollte. Youssoupha hatte sich seit Langem auf den Tag gefreut, an dem er seinem Vater sagen würde, er könne sich zur Ruhe setzen, weil der Sohn jetzt für die Familie sorgen werde. In Senegal hat es Tradition, dass die jungen Männer das Boot der Familie übernehmen.

Senes Sohn ließ sich von dem harten Leben auf See nicht abschrecken und auch nicht von der Herausforderung, mit immer mehr Pirogen zu konkurrieren, die auf der Jagd nach immer weniger Fischen immer weiter hinausfahren müssen. „Als ich anfing, waren es 30 bis 40 Kilometer; heute müssen wir 130 Kilometer hinausfahren, weil der Fisch immer schwerer aufzuspüren ist.“

An jenem Januarmorgen fischten Sene, sein Sohn und die dreiköpfige Mannschaft nur 8 Seemeilen (etwa 13 Kilometer) vor der Küste. Nach ihren Morgengebeten begannen sie ihre Langleinen auszulegen. Plötzlich entdeckte Youssoupha ein Schiff, das von hinten auf sie zuraste. Mit einem Schrei warnte er seinen Vater, der den Motor auf Vollgas drehte, um dem Schiff auszuweichen. Zu spät. Das große Fabrikschiff bohrte sich in die Piroge, die auseinanderbrach.

„Als Nächstes spürte ich, dass ich unter Wasser war“, erzählt Sene, „ich tauchte erst wieder auf, als das Schiff schon weg war.“ Sene und die anderen hatten keine Schwimmwesten angelegt und mussten sich, um nicht unterzugehen, an den herumschwimmenden Styroporboxen festklammern, in denen sie normalerweise ihren Fang transportierten. Da merkte Sene, dass er den linken Arm nicht bewegen konnte. Er hielt sich mit dem rechten Arm an der Box fest und rief nach seinem Sohn. Keine Antwort. Youssouphas Leiche wurde nie gefunden.

Aber der Albtraum war noch nicht vorbei. Als Sene im Krankenhaus der mauretanischen Hafenstadt Nouadhibou aus der Narkose aufwachte, sah er, dass sein linker Arm an der Schulter amputiert war. Auch sein linker Fuß war aufgerissen. Sene hofft zwar, irgendwann wieder gehen zu können, aber die einzige Arbeit, die er gelernt hat, kann er nicht mehr ausüben. Durch den Verlust von gleich zwei Geldverdienern ist seine große Familie noch tiefer in die Armut gestürzt.

Ein Strand wenige Kilometer weiter. Fischer steigen aus ihren Pirogen und schleppen große Kisten mit Fisch auf ihren Schultern an Land. Ich bin mit Mustafa Dieng hierhergekommen. Der Vorsitzende der unabhängigen Fischergewerkschaft erläutert, dass die Fabrikschiffe, die ihren Fang gleich an Bord verarbeiten, oft viel zu nah an der Küste fahren. Deshalb komme es zu tödlichen Zusammenstößen, die manchmal aber auch mit schlechtem Wetter oder fehlenden Schwimmwesten zu tun hätten.

Das Fabrikschiff bohrte sich in die Piroge

„Wir bekommen immer wieder Berichte über Zusammenstöße“, sagt der Gewerkschafter. „Und wir haben den Eindruck, dass die Fabrikschiffe nachts irgendwann auf Autopilot umstellen. Dann ist niemand mehr auf der Brücke. Selbst wenn eine Piroge vor ihrem Bug auftaucht, sehen sie diese nicht und krachen einfach in sie rein, ohne abzubremsen.“ Solche Kollisionen sind auch die Folge einer verzweifelten Konkurrenz auf der Jagd nach den begrenzten Fischbeständen. Und diese Konkurrenz wird nicht nur durch den illegalen Fischfang, sondern auch durch das legale Überfischen verschärft.

Zum Beispiel gibt es internationale Fischereikonzerne, die mit afrikanischen Regierungen undurchsichtige Vereinbarungen getroffen haben. Auch die Europäische Union hat mit mehreren Staaten Afrikas Verträge abgeschlossen, die den EU-Staaten Zugang zu den Fischbeständen verschaffen – als Gegenleistung für finanzielle und technische Unterstützung. Die Summen liegen zwischen 1,8 Millionen Euro pro Jahr für Senegal und 60 Millionen für Mauretanien, das über reichere Fischgründe verfügt.1 Die Fischer selbst sehen jedoch nicht, inwiefern ihnen dieses Geld hilft, zumal ein Großteil davon für Überwachung und Kontrolle vorgesehen ist.

„Der industrielle Fischfang ist für den Senegal eine Katastrophe“, sagt Abdou Karim Sall, Vorsitzender der senegalesischen Fischervereinigung und zuständig für die Meeresschutzgebiete des Landes. „Die Ausländer fischen in verbotenen Zonen. Und die Mengen, die sie deklarieren, sind falsch: Sie melden 50 000 Tonnen, aber tatsächlich sind es fast 100 000 Tonnen. Und sie fischen nicht nur zu viel, sie arbeiten auch mit Fangtechniken, die das natürliche Habitat zerstören.“

Da die senegalesischen Fischer in Küstennähe kaum noch Fische finden, wagen sie sich oft in mauretanische Gewässer. Früher durften sie das, doch 2015 ist das bilaterale Abkommen, das den Fischfang auf beiden Seiten der Grenze erlaubte, ausgelaufen. Seitdem verfolgt das Nachbarland eine harte Linie. Die mauretanische Küstenwache hat in den letzten Jahren mehrere senegalesische Fischer erschossen.

Zuletzt traf es diesen Januar einen 19-Jährigen aus St. Louis. Der Tod des jungen Mannes führte zu wütenden Protesten, bei denen Geschäfte von mauretanischen Eigentümern zerstört wurden. Zwei Wochen danach fuhr Senegals Präsident Macky Sall nach Nouakchott und versprach dem mauretanischen Staatsoberhaupt Mohamed Ould Abdel Aziz, eine neue Vereinbarung zu unterzeichnen.

Präsident Sall verdankte seinen Wahlsieg vom März 2012 unter anderem dem Versprechen, den Fischereisektor (der 600 000 Leute beschäftigt) zu reformieren und die Kontrolle über die ausländischen Fabrikschiffe zu verbessern. In einer Wahlkampfrede hatte er erklärt: „Ich bin entschlossen, die von uns ausgestellten Fischereilizenzen zu überprüfen und die Piratenschiffe zu bekämpfen, die unsere Fischbestände plündern.“

Seitdem hat die senegalesische Regierung strengere Gesetze verabschiedet, dubiosen Betreibern die Lizenz entzogen und ein neues Kontrollsystem für die Fangmengen eingeführt. Außerdem hat das Amt für Fischereischutz und -kontrolle seine Flotte aufgestockt und höhere Strafen eingeführt, was eine Expertenstudie ausdrücklich lobt.2 An der Studie mitgearbeitet hat Dyhia Belhabib, die das Sea-Around-Us-Projekt der kanadischen University of British Columbia berät. Auch sie kommt zu der Einschätzung, dass höhere Strafen für „IUU-fishing“ (IUU steht für illegal, ungemeldet und unreguliert) den gesetzwidrigen Fischfang zurückdrängen.

Belhabib und ihre Kollegen aus Mauretanien, Senegal, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau und Sierra Leone haben errechnet, dass den sechs Ländern durch illegalen Fischfang jedes Jahr gut 2 Milliarden Euro entgehen, was 65 Prozent der offiziell gemeldeten Fangmenge entspricht. Der illegale Fischfang gefährdet damit die Ernährungssicherheit in einer Region, in der sich die Bevölkerung laut UN-Prognose bis 2050 mehr als verdoppeln wird.

Obwohl die großen Trawler keine Rücksicht auf Grenzen nehmen, lässt die Zusammenarbeit der betroffenen Länder in Westafrika zu wünschen übrig. Das zeigte sich letztes Jahr bei einer Patrouille der senegalesischen Marine.

Am 25. Februar 2017 um 9 Uhr abends orteten die Senegalesen das 94 Meter lange Fabrikschiff „Gotland“, das illegal in ihren Gewässern fischte. Als das Überwachungsteam den Kapitän der „Gotland“ über Funk anfragte, ob es an Bord kommen könne, ergriff dieser die Flucht. Das löste eine vierstündige Verfolgungsjagd aus, die bis in mauretanische Gewässer führte. Als die Senegalesen merkten, dass aus Mauretanien keine Unterstützung kam, riefen sie das Patrouillenboot zurück.

„Wir haben unsere Nachbarn um Hilfe gebeten, aber leider haben sie nicht kooperiert”, sagt Captain Mamadou Ndiaye, der Chef des senegalesischen Amts für Schutz und Überwachung der Fischerei. „Man kann die eigene Ausschließliche Wirtschaftszone3 überwachen, aber wenn die AWZ des Nachbarlands nicht überwacht wird, können illegale Fangschiffe jederzeit dorthin flüchten und dann, sobald wir weg sind, wieder zurückkommen. Wir können es uns nicht leisten, unsere Patrouillenboote da rund um die Uhr herumfahren zu lassen.“ Auf mauretanischer Seite behauptet der Leiter des Amts für die Nutzung der Fischbestände, er sei „über kein illegales Fischen dieses Schiffes informiert worden“.

Die „Gotland“ ist nur eines von vielen Schiffen, die sich in den Gewässern Afrikas herumtreiben. Statt eigene Flotten von Fabrikschiffen aufzubauen, verkaufen die meisten afrikanischen Küstenstaaten Lizenzen an ausländische Trawler, die sich am Ende den Löwenanteil des maritimen Reichtums sichern. Nach Schätzung der Welternährungsorganisation FAO nehmen die Länder Afrikas mit dem Verkauf von Fischereirechten an Ausländer pro Jahr 400 Millionen Dollar ein. Wenn sie stattdessen in ihren eigenen Fischereisektor investieren würden, könnten es 3,3 Milliarden Dollar sein.4

Bei der Überwachung ihrer Gewässer arbeiten einige Regierungen inzwischen mit Umweltschutzorganisationen zusammen. Im Februar 2017 entsandte Greenpeace sein Forschungsschiff „Esperanza“ auf eine zweimonatige Mission nach Senegal, Guinea, Guinea-Bissau und Sierra Leone.

Das 72 Meter lange Schiff verfügt über einen Hubschrauberlandeplatz und hat auch Schnellboote an Bord. Zum Aufspüren verdächtiger Schiffe nutzten die Greenpeace-Aktivisten und die Besatzungsmitglieder Daten, die sie von der jeweiligen Küstenwache, aus Schiffsradar-Informationen und von Greenpeace-Teams an Land erhielten. Das Greenpeace-Schiff fuhr vor jedem Land sieben Tage Patrouille – und konnte dabei in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden mehr Trawler stoppen, als es die einzelnen Länder manchmal in einem ganzen Jahr schaffen. Über die Hälfte der illegal operierenden Schiffe waren aus China, die übrigen aus Südkorea, EU-Ländern und von den Komoren.

Da die Fischereisünder wissen, dass Entwicklungsländer und NGOs ihre Schiffe mithilfe von Satellitentechnik aufspüren können, manipulieren sie ihre Signale an das automatische Identifikationssystem (AIS) oder schalten sie ganz ab.

Pavel Klinckhamers ist auf der „Esperanza“ für die Überwachung zuständig. Der 46-jährige Meeresökologe studiert 16 Stunden am Tag Seekarten, digitale Dateien und Radarbilder. Zwischendurch geht er an Deck, um die am Horizont auftauchenden Schiffe zu taxieren. „Von hier aus kannst du sehen, dass viele Schiffe unterwegs sind, die nicht auf dem Bildschirm auftauchen“, stellt er fest und setzt sein Fernglas an. „Die senden keine AIS-Signale. Das gilt für 50 Prozent dieser Schiffe – sie verstecken sich.“

Die Weltnaturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN) hat 2017 die Bestände von 1288 Knochenfischarten in den Gewässern zwischen Mauretanien und Angola ermittelt. Ihr Befund lautet, dass 51 Arten aktuell oder demnächst vom Aussterben bedroht sind. Bei vielen handelt es sich um wichtige Nahrungsmittel, insbesondere für die Bevölkerung der Küstenregionen.5

Im März 2017 haben wir auf der „Esperanza“ – bei bedecktem Himmel und stürmischer See – zugleich die Vergeudung maritimer Ressourcen gesehen. Auf dem Wasser trieben hunderte tote Fische, die nach Ansicht unseres Kapitäns von Trawlern entsorgt worden waren, die es nur auf bestimmte marktgängige Fischarten abgesehen hatten.

Wenig später trafen zwei kleine Pirogen mit einheimischen Fischern ein, die ins Wasser sprangen und begannen, meterlange Adlerfische in ihre Boote zu hieven. Jedes Exemplar dieser dicken, fleischigen, mit den Barschen verwandte Fischart kann eine sieben- oder achtköpfige Familie satt machen. Abdou Karim Sall berichtet von ähnlichen Erlebnissen. „Wenn die Schiffe nur auf Oktopusse aus sind, schmeißen sie alles, was nicht Oktopus ist, wieder ins Meer zurück. Tot.“

Weltweit werden auf diese Weise jährlich mehr als 10 Millionen Tonnen Fisch weggeworfen, schätzt die Organisation The Sea Around Us. Die kanadischen Forscher haben ermittelt, dass so zwischen 2007 und 2017 – trotz schrumpfender Bestände – fast 10 Prozent der weltweiten Fangmengen verloren gingen.6

Während die „Esperanza“ nach Süden fährt, kommen zwei Schiffe in Sicht, die Seite an Seite liegen. Die Greenpeace-Aktivisten steigen zusammen mit den Offiziellen aus Guinea-Bissau in ihr Schnellboot. Auf frischer Tat haben sie einen Trawler erwischt, der eine Ladung Fische an ein zweites Schiff namens „Saly Reefer“ übergibt. Mit versteinerter Miene steht der russische Kapitän auf seiner Brücke, als ihm ein Beamter erklärt, dass man ihn wegen illegalen „Umladens“ außerhalb eines Hafens anklagen und sein Schiff in einen Hafen geleiten werde. Für die lokalen Behörden, die normalerweise nicht die Mittel haben, um Schiffe weit draußen auf hoher See zu verfolgen, ist das ein kleiner Erfolg.

Das Umladen ist eine übliche und effektive Methode, um die Ware schnell auf den Markt zu bringen. Auf hoher See, also außerhalb der Sicht- und Reichweite der lokalen Kontrolleure, mischen die Unternehmen den illegal gefangenen Fisch mit genehmigten Mengen. So können sie die Küstenstaaten übervorteilen und die internationalen Märkte mit Meeresfrüchten dubiosen Ursprungs beliefern. Die Europäische Union – der weltweit größte Markt für Fisch und Meeresfrüchte – importiert Schätzungen zufolge jährlich illegal gefangenen Fisch im Wert von mindestens 1 Milliarde Euro.7

In nur wenigen Tagen haben Greenpeace und die einheimischen Inspektoren mehrere illegal operierende Schiffe aufgebracht. Einige von ihnen – wie die „Gotland“ und die „Saly Reefer“ – sind offenbar für europäische Unternehmen tätig, andere fahren beispielsweise unter der Billigflagge der Komoren, denen die EU bereits Handelssanktionen angedroht hat, falls sie ihre Kontrollen nicht verbessern.

Nach dem internationalen Seerecht können die Eigentümer ihre Schiffe unter jeder Flagge der Welt fahren lassen. Zahlreiche kleine Länder stellen nicht viele Fragen und sind auch technisch nicht in der Lage, die Aktivitäten der Schiffe zu überwachen. Einige Eigentümer lassen ihre Schiffe auch unter verschiedenen Namen fahren oder sie fälschen die Zulassungspapiere oder erfinden undurchsichtige Firmenstrukturen.

Die „Gotland“ zum Beispiel ist auf die in Belgien ansässige Firma Inok N.V. eingetragen. Doch die Frau, die wir ans Telefon bekommen, leitet unseren Anruf an ein Büro in Russland weiter, das uns empfiehlt, im Karibikstaat Saint Vincent und die Grenadinen nachzufragen, unter dessen Flagge die „Gotland“ fährt. Da das Schiff noch mit einer anderen Firma verbandelt ist, bleibt unklar, wer die Eigentümer sind.

Die „Saly Reefer“ und andere Schiffe, denen IUU-Praktiken vorgeworfen werden, lassen sich zu einer Sea Group SL zurückverfolgen, deren Schiffe in Spanien registriert sind. Das spanische Fischereiministerium bestreitet jedoch, dass die Schiffe spanische Besitzer haben.

NGOs helfen bei der Verbrecherjagd

Die Regierung in Madrid hatte jahrzehntelang nichts gegen die illegale Fischerei spanischer Firmen unternommen. Doch neuerdings geht sie gegen berüchtigte IUU-Sünder vor. Allerdings scheiterte die exemplarische Strafverfolgung der Fischereimafia Vidal Armadores: Der oberste Gerichtshof befand im Dezember 2016, dass die spanische Justiz für Delikte in internationalen Gewässern nicht zuständig sei.8

Zurück nach Somalia und zur „Greko 1“. Said Jama Mohamed hat endlich die lang ersehnte Chance: Aus Kenia kommt die Meldung, dass die „Greko 1“ auf den Hafen von Mombasa zuläuft. Binnen weniger Stunden fliegt er gemeinsam mit seinem Team hin.

In Mombasa wird die „Greko 1“ von Offizieren der kenianischen Polizei, der Küstenwache und der Hafenbehörde sowie von somalischen Beamten und einigen Leuten von der FISH-i Task Force erwartet. Der Empfang durch so viele Uniformierte muss bei dem indischen Kapitän und seiner vorwiegend indonesischen Mannschaft höchste Besorgnis auslösen. Da sie bei ihrer überstürzten Abfahrt aus Mogadischu sowohl ihre Papiere als auch ihren Anker zurückgelassen haben, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in Mombasa am Kai festzumachen.

Die Inspekteure stellten schnell fest, dass die Laderäume randvoll mit Fisch waren. Die somalische Hochseebehörde erhob Anklage wegen Fischens ohne Lizenz, wegen Fischens innerhalb der 24 Seemeilen breiten Küstenzone, die somalischen Fischern vorbehalten ist, und wegen des Besitzes gefälschter Dokumente und Lizenzen. Das Ganze endete dann mit einem außergerichtlichen Vergleich und der Zahlung von 65 000 Dollar – nicht viel, wenn man bedenkt, dass der Fang an Bord 300 000 Dollar wert war.

Der Besitzer der „Greko 1“, Stavros Mandalios, weist den Vorwurf des illegalen Fischens zurück: „Wir erkennen die Anklage nicht an, hatten aber keine andere Wahl als zu zahlen. Das Schiff musste umgehend freikommen, und wir wollten ein längeres Gerichtsverfahren in Kenia vermeiden.“ Inzwischen hat der mittelamerikanische Staat Belize, unter dessen Flagge die „Greko 1“ fuhr, den Trawler aus seinem Schiffsregister gestrichen. Jetzt ist sie staatenlos – bis Mandalios eine andere Billigflagge findet.

Damit, dass europäische Schiffe ungestraft gegen die Fischereigesetze anderer Länder verstoßen, könnte es bald vorbei sein. Die EU hat im Dezember 2017 eine neue Verordnung verabschiedet, wonach die Union die tausenden Trawler, die außerhalb ihrer Gewässer operieren, strenger beaufsichtigen muss und ihnen die Lizenz entziehen kann.9 Nach dieser Verordnung, die noch 2018 in Kraft tritt, bekommt jedes Schiff eine Identifikationsnummer, die in die nationalen Schiffsregister eingetragen wird. Die EU-Länder können dann Schiffe, die wegen IUU-Vergehen bestraft wurden, während sie unter einer anderen Flagge fuhren, bei ihrer Rückkehr aus dem Verkehr ziehen. Die neuen Vorschriften könnten den afrikanischen Küstenstaaten tatsächlich helfen – und für einige schwarze Schafe in der Fischereibranche das endgültige Aus bedeuten.

Inzwischen macht auch China Anstalten, seine Flotte stärker zu kontrollieren. Im Februar 2018 kündigte das Landwirtschaftsministerium an, man werde dutzende IUU-Vergehen chinesischer Trawler untersuchen, einschließlich die von Greenpeace in Westafrika aufgedeckten Fälle. Auch wolle man Unternehmen in chinesischem Besitz, die illegale Fischerei betreiben, härter bestrafen.

Manchmal können auf frischer Tat ertappte Schiffseigner, wie das Beispiel Mandalios zeigt, jedoch außergerichtliche Vereinbarungen aushandeln. Schließlich landen die meisten Fälle gar nicht erst vor Gericht, weil nicht nur die Eigentümer, sondern auch die diplomatischen Vertretungen ihrer Länder ein Interesse daran haben, dass am Ende kein Verstoß in den Akten steht.

Niemand weiß, wie viele weitere „Grekos“ oder „Gotlands“ in den Weiten der Meere vor Afrikas Küsten unentdeckt bleiben. Immerhin haben einige Küstenstaaten ihre Überwachungssysteme ausgebaut. Und Netzwerke wie FISH-i Africa oder die westafrikanische Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) haben ihren Informationsaustausch und ihre Ermittlungsmethoden verbessert, sodass illegal gefangener Fisch nicht mehr so leicht abgesetzt werden kann. Allerdings haben es die ausländischen Trawler in manchen Ländern – trotz des Widerstands der einheimischen Fischer – auch ziemlich leicht. So begünstigt das neue Fischereigesetz in Senegal zwar die kleinen Fischer, aber es enthält auch eine Klausel, die das industrielle Fischen schützt.

Solange die globale Nachfrage nach Fisch weiter steigt und die Länder mit dem höchsten Verbrauch den industriellen Fischfang subventionieren, wird sich an dem Grundproblem nichts ändern. Der Fischkonsum in Europa und Asien hat sich auf durchschnittlich 22 Kilo pro Kopf und Jahr erhöht. In einigen Subsahara-Ländern hingegen sinkt er schon seit mehreren Jahren – dort essen die Menschen im Durchschnitt weniger als 10 Kilo Fisch im Jahr.10 Das hat für die Versorgung der Bevölkerung mit Proteinen weitreichende Folgen. Laut Welternährungsorganisation sind drei von vier Meerestierarten durch Überfischen bedroht oder bereits überfischt oder ausgestorben. Kein Wunder, dass die Konkurrenz um die verbliebenen Bestände so unerbittlich ausgetragen wird.

9 Siehe eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2403&from=EN.

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

Kyle G. Brown ist Journalist. Diese Reportage entstand mit Unterstützung des unabhängigen Journalismfund.eu.